今週は連休明け最初のゼミとなりました。連休の活動を報告してもらったあと、小林寧子「国家・英雄・ジェンダー:カルティニ像の変遷」の書評レジュメをもとに議論をおこないました。

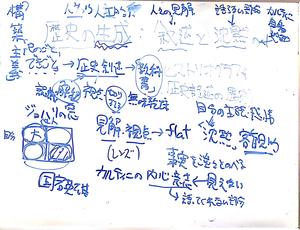

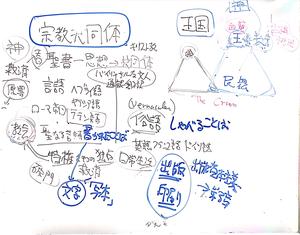

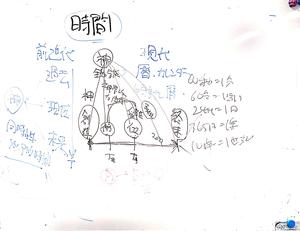

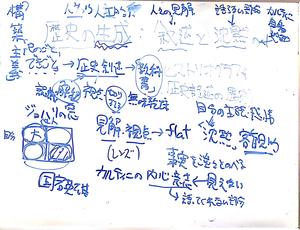

まず最初のこの論文が収められた『歴史の生成:叙述と沈黙のヒストリオグラフィ』に、カルティニについての論文が収められた意図を理解するために、本のタイトルについて検討しました。「ヒストリオグラフィ」とは「歴史を書くこと」を意味します。歴史を書くということは、できごとをありのままに書く、という意味での素朴な記述ではなく、何らかの視点から、「語ること」と「語らないこと」を選択したうえで、ストーリーとして配列したものであることに留意する必要があります。

叙述とは「語ること」であり、沈黙とは「語らないこと」であると理解することができるでしょう。また、歴史記述の対象となる物体や人物自身がその成立の意図や内心の本音を「語らない」こともあります。これもまた「沈黙」と理解することができるでしょう。なお、人間の場合は、本人自身が自分の本心に気づいていないことがありえます(参考:ジョハリの窓)。

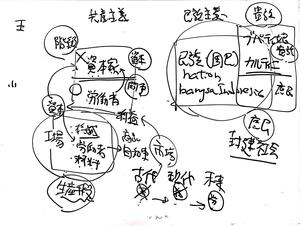

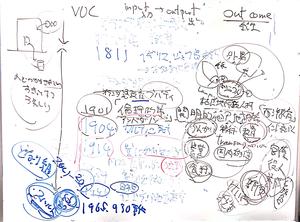

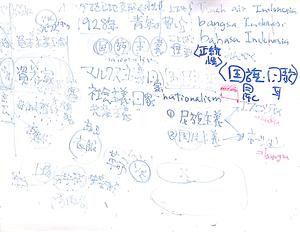

このように、歴史の記述は認識によって構築されたできごとの記述であるという意味で、「歴史は生成された」ということができます。ちなみに、このように、私たちが考える「できごと」「ものごと」とは、できごとやものごとそのものではなく、ある認識、視点、解釈によって構築されたものであるとする立場を「構築主義」と言います。アンダーソンが「国民」とは「想像された共同体」であると主張したのは、構築主義のよい例だと言えるでしょう。

小林論文は、カルティニのイメージも、ある時代の人々の認識によって作られたものであり、時代が変わることによってそのイメージが変わってきたことを跡付けている点で、この本のテーマに沿ったものだといえます。

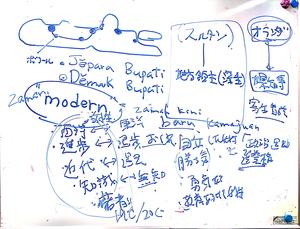

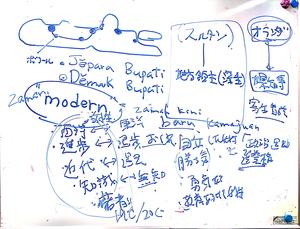

続いて、年表をもとに「寄生貴族」と「モデルン」という言葉を手掛かりに、カルティニの育った家庭および社会環境について検討しました。カルティニが自分のことをたんに「カルティニ」(ラデン・アジュン・カルティニではなく)と呼んでほしいと手紙に書いた理由もよく理解できたと思います。

次回は、引き続き、書評レジュメに基づいて議論をおこなう予定です。