世界の馬(うま)特集〜良き午年を祈念して〜

TUFS Featured

新年、明けましておめでとうございます。皆さまのご健康とご多幸を心からお祈りいたします。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2026年の干支は午(うま)。古来より、馬は力強さと俊敏さ、そして人との深い絆を象徴する動物として親しまれてきました。世界各地で人々の暮らしや文化に寄り添ってきた馬たちの姿には、それぞれの土地の風土や歴史が映し出されています。

新年最初のTUFS Today特集では、「良き午年を祈念して」と題し、本学の教員が世界各地で出会った馬たちの写真やエピソードをご紹介します。2026年が皆さまにとって、力強く駆け抜けるような一年となりますように。

中国内モンゴル自治区フルンボイル市、馬と生きる大地

モンゴル高原では馬は牛、羊、山羊、駱駝とともに五畜と呼ばれ、牧畜生活に欠かせない家畜の一つとして大切にされています。

撮影地:中国内モンゴル自治区フルンボイル市エウェンキ族自治旗(2001年8月)

撮影者:山越康裕(アジア・アフリカ言語文化研究所)

馬そりで移動する家族。最近はバイクや自動車に取って代わられてしまいましたが、このような馬そりや馬車での移動もまだ行われていました。

撮影地:中国内モンゴル自治区フルンボイル市エウェンキ族自治旗(2005年3月)

撮影者:山越康裕(アジア・アフリカ言語文化研究所)

馬の足枷。モンゴル高原では前足2本と後ろ足1本を結ぶ足枷を装着します。これにより馬は遠くに行くことなく、かつある程度自由が利く状態が保持されます。

撮影地:中国内モンゴル自治区フルンボイル市エウェンキ族自治旗(2008年3月)

撮影者:山越康裕(アジア・アフリカ言語文化研究所)

撮影地:中国内モンゴル自治区フルンボイル市エウェンキ族自治旗(2010年9月)

撮影者:山越康裕(アジア・アフリカ言語文化研究所)

撮影地:中国内モンゴル自治区フルンボイル市エウェンキ族自治旗(2008年8月)

撮影者:山越康裕(アジア・アフリカ言語文化研究所)

撮影地:中国内モンゴル自治区フルンボイル市エウェンキ族自治旗(2017年8月)

撮影者:山越康裕(アジア・アフリカ言語文化研究所)

韓国、無名の馬たち

[コラム] 言葉と馬

藤井豪(大学院総合国際学研究院)

さて、馬について書かなければならないのだが、ひとまず違う話から始めよう。2018年の年末のこと、韓国で2冊目の本を出した。1冊目は博士論文をもとにした専門学術書だったが、2冊目は『ハンギョレ』という韓国の新聞に連載したコラムなどを集めたものだった。タイトルをどうするか編集者と相談するなか、彼が一番好きなコラムが「無名に帰る」だという話が出、『無名の言葉たち』というタイトルに落ち着いた。幸いに反応も良く一ヶ月で2刷が出たがその後は順調に伸び悩んで3刷で止まり、時とともにわたしもこの本のことを思い出すことが少なくなっていった。

それから三年が経った2021年の年末、ある人が英語でわたしのことを検索していて、アマゾンにこの本が上がっていることを発見した。英語になったそのタイトルは『Unknown Horse』…(今も上がっているので、おヒマな方は「unknown horse fujii」とかで検索してみてください)。こういうことが発生するのは、そもそものタイトルが『무명의 말들』であることに由来する。朝鮮語で「言葉」を意味する말という単語は、「馬」という意味でもあるのだ(もちろん厳密に言えば言葉を意味する場合と馬を意味する場合とで発音は微妙に異なるのだが、字面からは判別不可能である)。説明の箇所も全く意味不明なので適当な機械翻訳を使った結果なのだろう。ここから機械翻訳に頼ることがいかに危険かという外大教員らしいお説教を始めることもできるだろうが、わたしはあまりのおもしろさに感動してしまった。それで早速キャプチャーしてSNSに上げたところ、とある歌手の人が、自分はこういうのを見るとこういうタイトルの歌が作りたくなるというコメントを付けてきた。うれしかったが、それほど本気にしてはいなかった。

それから十ヶ月ほど経った2022年10月、本当に歌を作ってミュージックビデオの撮影をするのでソウルに来てほしいという連絡が入った。学期中であるにもかかわらず喜び勇んで準備をし、三日後に出発!というタイミングでなぜか高熱が出始めた。よりにもよってのタイミングで感染したコロナだった。当然ソウルに行けるはずもなく、その旨を伝えたところ、じゃあ写真を送ってくれとのこと。かくして非常に特殊な形でのミュージックビデオ出演が実現することとなる(Unknown Horsesで検索するとすぐ出てきます)。

言葉の馬への転化が引き起こした出来事について語ってきたが、これが可能なのであれば、逆方向の転化、すなわち馬から言葉への転化も可能であろう。つまり、2026年は言葉年!

ミュージックビデオのカット。石碑の穴から覗いている男性が藤井豪准教授

日本東北地方、天へ昇る馬と娘

東北地方に伝わる「おしらさま(お白様)」の馬娘婚姻譚からインスピレーションを得て制作されたオブジェ。物語では、若い女性が一頭の馬と恋に落ちますが、その「不自然な」関係を断ち切ろうとした父親が、馬の首を刎ねてしまいます。娘は最愛の伴侶の首に抱きついたまま、天へと昇っていきます。

オブジェ=陶芸の作成者:ホルカ イリナ(大学院国際日本学研究院)

撮影地:日本

撮影年:2024年

中国内モンゴル自治区フフホト市、蒙古馬とひとまわり

都市化が進んだフフホトですが、近郊に足を延ばすと、観光客向けの「乗馬体験」が可能です。「蒙古馬」は体高が140センチもなく、日本人にもまあ乗りやすい馬種。東京外大の運動場より狭い草地を一回りさせてもらうだけの乗馬を体験しましたが、馬上の風が非常に心地よかったです。

撮影地:中国内蒙古自治区フフホト市近郊

撮影者:荒川慎太郎(アジア・アフリカ言語文化研究所)

撮影年:2025年7月

カザフスタン、市場の馬肉売り場

中央アジア北部、カザフスタンの草原地帯では古くから遊牧民による牧畜がおこなわれてきました。羊、山羊、馬、ラクダなどの家畜を追い、家畜に食べさせる草を求めて季節移動をおこなう遊牧生活においては、長距離移動の機動性の点から馬は重要な家畜とみなされています。考古学調査からは、人類による馬の家畜化はこの地域が発祥であるとする説もあります。

遊牧民にルーツを持つ現代のカザフ人は、「狼の次に肉をたくさん食べる」というジョークがあるほど肉が大好きですが、馬についても乗用ばかりでなく食用にもします。カザフスタン最大の都市であるアルマティ市の代表的な食品市場、コク・バザール(緑バザール)では羊、牛など種類ごとの食肉売り場が大きなスペースを占めており、馬肉売り場もあります。保存食として作られる馬肉の腸詰めカズは、長さ40~50cmの巨大さで、カザフ人の伝統料理エト(またはベシュバルマク)にも欠かせません。

撮影地:カザフスタン、アルマティ市

撮影者:島田志津夫(大学院総合国際学研究院)

インドネシア、スンバワの馬とともに

東部インドネシアのスンバワ島は、古くから馬の産地として知られています。現在、人々の主な移動手段はバイクや車に移っていますが、馬車は今も荷物運搬などで重要な役割を担っています。

撮影地:西部ヌサ・トゥンガラ州

撮影者名:塩原朝子(アジア・アフリカ言語文化研究所)

撮影年:2016年

撮影地:スンバワ島、スンバワ・ブサル

撮影者:塩原朝子(アジア・アフリカ言語文化研究所)

撮影年:2022年

インドと日本を駆ける/架ける馬たち

2026年は午(うま)年です。インドの歴史において、馬(うま)は人びとの社会や文化と深く結びついてきました。

ヴェーダ文献には、国家の繁栄を祈願して馬を捧げるアシュヴァメーダと呼ばれる王権儀礼や、ダディクラーヴァンをはじめとする神馬たちが記されています。また、ムガル帝国の時代には、マンサブダール(「位階を持つ者」の意)とされた人びとが、騎兵として必要な数の軍馬をそろえることを求められていました。

現代においても、花婿が白馬に乗って親類縁者とともに花嫁を迎えに行くバラートと呼ばれる婚礼行列を見ることができます。馬は家族や共同体の結びつきを象徴する存在でもあり、古くからの価値観がかたちを変えて受け継がれていることを感じさせます。

インドは馬産国の一つです。インド西部ラージャスターン州のマールワール地方では、マールワーリー馬と呼ばれる在来種が飼育されています。なかでも純血種は、耳先が内側に丸まった可愛らしい姿で知られています。マールワーリー馬は、尚武の伝統が語られてきたラージャスターン州で大切に飼育され、人びとの日常生活にも組み込まれてきました。

さらに、イギリス植民地期に近代競馬がインドにもたらされて以降、サラブレッドの育成も行われるようになりました。競馬はインドの名士たちにも愛されてきました。たとえば、1934年の英ダービー優勝馬のオーナーであったラージピープラー藩王などが知られています。

日本競馬史上初の五冠馬となったシンザン号の父であるヒンドスタン号の生産者が、アーガー・ハーン3世(1877~1957)であったことをご存じの方もいらっしゃるかもしれません。同氏はニザール派イマームであり、全インド・ムスリム連盟の創設にも関わった人物です。

こうした馬を通じて結ばれた日本とインドとの縁は、現代にも続いています。競走馬・軽種馬の一大生産地である北海道日高地方の浦河町には、ヒンドスタン号の剥製が展示されています。

その浦河町では、競走馬の育成に携わるインド人労働者が近年増加しており、法務省在留外国人統計によれば、2024年12月現在、374名のインド国籍住民が生活しています。牧場や育成の現場では、言語や生活習慣の違いを乗り越えながら、同じ馬に向き合い、技術を磨く日々が重ねられています。地域側でも通訳の配置や生活支援など、インド出身住民との共生に向けた取り組みが進められており、日々のやり取りの中で、互いの理解が少しずつ育まれています。

馬は人びとの暮らしの間を「駆け」、国境を越えて遠く離れた地域の縁を「架け」てもきました。インドにおける馬を手がかりにしてみると、現代日本の地域社会の姿もまた、新たな光のもとで見えてくるかもしれません。

文・足立享祐(大学院総合国際学研究院)

写真・栗田知宏(南アジア研究センター)

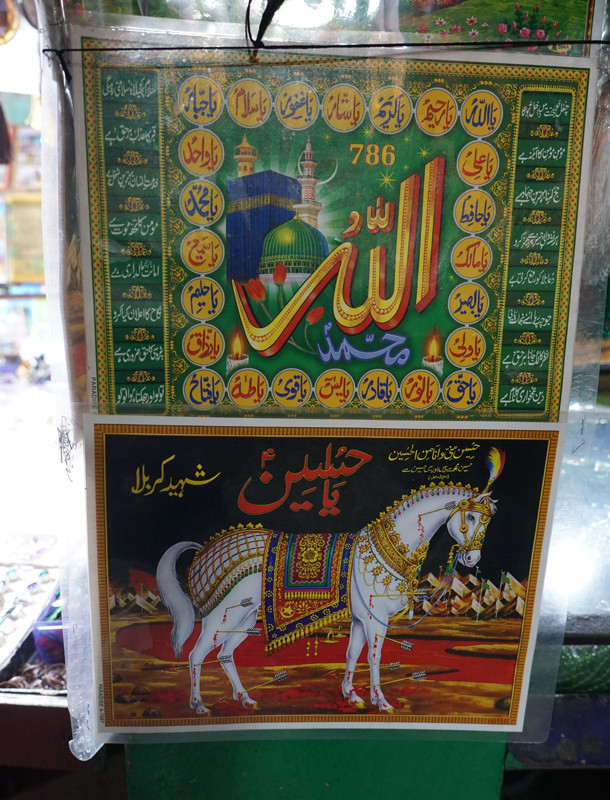

インド、忠誠を映す預言者ムハンマドの馬

ズルジャナー(zuljanah) (ウルドゥー語での発音。アラビア語源)

預言者ムハンマドの孫であるイマーム・フサインの所有馬であり、預言者ムハンマド自らが育てたとされます。究極の忠誠、犠牲、精神的絆を表し、不正義との闘いを体現します。カルバラーの戦い(西暦680年)では勇敢に戦い負傷しましたが、フサインの戦死後、陣営の女性と子供たちのもとへ戻り、悲劇を知らせたと言われています。

撮影日:2026年1月1日

撮影地:インドのウッタルプラデーシュ州バダーユーン

撮影者:萬宮健策(大学院総合国際学研究院)

イラン世界、英雄と馬のものがたり

イラン世界と騎馬術

イラン世界では古来より、馬と騎馬術は、戦術の一環として、また王侯貴族などのたしなみとして、人びとの生活になくてはならないものでした。『歴史』を著したヘロドトスは、ペルシア人の素養について、次のように記しています:

「ペルシアでは、子供には5歳から12歳までの間、ただ三つのことだけを教える。乗馬、弓術および正直がこれである」(1.136)

騎馬民族の間で用いられた、馬上から後ろ向きに矢を放つ戦術は、イラン系民族の名前をとって「パルティアン・ショット」(パルティア風射法・安息式射法)として、ローマをはじめとする西側世界に広く知られるようになりました。この騎射法は、シルクロードを経由し、正倉院宝物「四騎獅子狩文錦」などの文様にも見ることができます。

また、優れた騎馬術の最大の見せ場の一つであるポロ(馬球、ペルシア語でchowgān)は、西欧諸国のスポーツと思われがちですが、元々はペルシア世界を起源とする騎馬競技です。騎乗の勇者が獅子や鹿狩りなどを行う狩猟図などと共に、ペルシア絨毯などでも好んで用いられているデザインとなっています。

イラン世界の名馬たち

世界の英雄や歴史的人物の傍らに愛馬の存在があるように、イラン世界における歴史的・宗教的英雄にも、彼らの盟友となる名馬のエピソードがあります。フェルドゥスィーによる、ペルシアの神話・伝説上の歴史を描いた英雄叙事詩『シャーナーメ(王書)』では、英雄ロスタムは生涯を通してその活躍に竜馬ラクシュ(Rakhsh)を伴いました。また、シーア派3代目イマーム・フセインの愛馬ズールジャナ(Zuljanah)は、フセインが殉教したカルバラーの戦いで、主人とその運命を共にしたことがよく知られています。

( 『スキタイとシルクロード美術展』日本経済新聞社1969年)

現在でもパミールで行われているポロ(画像1、2、3)と、その元になったと言われているブズカシ(画像4、5)。パキスタン北部にて

文、撮影・画像提供:吉枝聡子(大学院総合国際学研究院)

<参考文献・サイト>

Ghirshman、 R.1962. Parthes et sassanides. L'univers les formes.

松平千秋訳『ヘロドトス 歴史』(上)、岩波書店、1971年

文化庁国指定文化財等データベース(四騎獅子狩文錦のページ)

セネガル、馬やロバがつなぐ市場と村

セネガルでは馬が人の生活をいろいろな場で支えています。

撮影地:セネガル

撮影者:神代ちひろ(学際研究共創センター)

撮影年:2024年、2025年

ブルキナファソ、畑へ向かう朝の足音

撮影地:ブルキナファソ

撮影者:神代ちひろ(学際研究共創センター)

撮影年:2013年

フランス領バスク地方、ポトョカと生きる丘

撮影地:フランス領バスク地方

撮影者:萩尾生(世界言語社会教育センター)

撮影年:2014年

ポーランド、駆ける幻と歴史のあいだ

ポーランド、ホビーホースの祝祭

ライコニクは、クラクフの古い祭りです。その起源については諸説あるものの、13世紀のモンゴル=タタール軍の来襲にちなむと考えられています。祭りの主役は、タタールに扮した騎手「ライコニク」です。見ての通り、正確な考証に基づくものではなく、昔の民衆の素朴な想像による「タタール風」であって、馬も本物ではなくホビーホースです。ライコニクはクラクフ中心部を練り歩き、彼が手にする槌矛(メイス)で叩かれると幸運に恵まれると言われるため、見物人・通行人はこぞって彼に群がります。

撮影地 クラクフ

撮影者 福嶋千穂(大学院総合国際学研究院)

撮影年 2015年

撮影者:Mieczysław Orłowicz (1881-1959)

https://polona.pl/preview/6f0fdfd8-d02e-427c-93ed-c2445fafc15d

情報提供:福嶋千穂(大学院総合国際学研究院)

ポーランドの重騎兵 Husaria

ヨーロッパの辺境に位置し、東方の騎馬民族と渡り合うことも多かったポーランドでは、騎兵を中心とする戦術が盛んでした。翼を背負った姿はとりわけユニークで、近世ポーランド=リトアニアの最盛期を象徴する存在でした。写真はクラクフでの夏至祭(Wianki)でのひとコマですが、残念ながら有翼姿ではありません。

撮影地 クラクフ

撮影者 福嶋千穂(大学院総合国際学研究院)

撮影年 2015年

画家:Wacław Boratyński (1908-1939)

https://polona.pl/preview/b517b502-67ae-4050-bfa3-4adcbabf3989

情報提供:福嶋千穂(大学院総合国際学研究院)

ポーランド、魔除けや幸運のお守りとしての馬の蹄鉄

馬の蹄鉄は、ポーランド語でpodkowa(ポトコヴァ)と呼ばれており、ヨーロッパでは玄関ドアに掛けると魔除けや幸運のお守りになると信じられています。この言い伝えの起源には諸説ありますが、ポーランドで最もよく知られている説は10世紀の英国に遡るようです。この説によると、ある日、後にカンタベリー大司教となった鍛冶屋の聖ダンスタンのところに男のような姿をした奇妙な生き物が現れ、彼の足にぴったりの、馬の蹄のような形をした靴を作ってほしいと頼みました。ダンスタンは彼が悪魔だと気づいたので、同意したふりをして壁に縛り付け、蹄鉄を打ち付け始めました。しかし、あまりにも激しく打ち付けたため、悪魔は痛みに耐えられず、打つのをやめれば願い事を叶えるとダンスタンに約束しました。そこでダンスタンは、玄関ドアに蹄鉄が掛かっている家には、悪魔が近づかないようにしてほしいとお願いしたことが始まりのようです。

この伝説がポーランド文化にもしっかり根付いていることを証明する個人的なエピソードをご紹介します。20年以上も前になりますが、私がポーランド留学中に引っ越しをした際、知人から受け取った引っ越し祝いのカードをご覧ください。

カードには「幸運/成功を祈る」を意味するポーランド語のpowodzenia(ポヴォゼニャ)という言葉の下に蹄鉄のイラストが載せられていました。蹄鉄が魔除けや幸運のシンボルであることを、当時大学院生であった私はこの時初めて知りました。蹄鉄は新居を構える人にピッタリの贈り物のようです。

そこで蹄鉄はどこにどうやって掛けるべきか、具体的な方法をご紹介します。そもそも購入した蹄鉄は幸運をもたらしません。偶然見つけるか、贈り物として受け取る必要があります。盗まれたり、馬から引きちぎられたりした蹄鉄は、持ち主に不運をもたらします。家の外側ではなく内側のドア枠の上の方に掛けます。上向き(Ս)に掛けると、家を邪気から守り、天からの恵みを引き寄せます。下向き(Ո)に掛けると、幸運を呼び込み、悪魔を追い払います。また、蹄鉄を固定する釘の数も重要です。奇数、できれば7本が理想的です。掛ける前に、家を守る、幸運をもたらすなど、本来の目的を叶えてくれるように祈願しましょう。蹄鉄の力を最大限に発揮させるには、少なくとも月に一度、できれば週に一度は触れることが大切だと言われています。

-

提供:森田耕司(大学院総合国際学研究院)

ブラジル、石畳をゆくロバ

歴史的建造物が今も多く残るこの街では、撮影した2012年当時、ロバが人々の生活に密着した運搬手段として使われていた。

撮影地:ブラジル北東部マラニャォン州の州都サン・ルイス旧市街

撮影者:武田千香(大学院総合国際学研究院)

撮影年:2012年

本記事のお問い合わせ先

東京外国語大学 広報・社会連携課 広報係

Email:koho[at]tufs.ac.jp([at]を@に変えて送信ください)