外語祭の歴史(シリーズ企画「99回を迎えた外語祭」)

TUFS Featured

年に一度、世界の知と文化が一堂に会す。外語祭は、そう呼ぶにふさわしい一大イベントです。

大学とともに歴史を刻んできた外語祭のはじまりは、1900年、前身の東京外国語学校で開かれた講演会です。戦争や学生紛争などによる中断があったものの、121年続いてきました。

世界各国の言語だけでなく、その国の文化、歴史などあらゆる分野を専門に研究している東京外国語大学は、その成果を外語祭で発表してきました。目的は、世界の人々の生活や文化を広く紹介することにありました。この精神は長い年月を経てもなお受け継がれ、外語祭に深く根付いています。お祭りムード一色に包まれる他大学の学園祭とは一線を画すゆえんです。

西ヶ原キャンパスから府中キャンパスに移転して21年、すっかり地域の人々にとっても秋の風物詩になり、開催期間5日間の延べ来場者数は約4万人を超え、地域の人、専攻語で演じる語劇目当てに遠くから足を運ぶ人などさまざまでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度は東京外大史上初となる全面オンラインでの開催、コロナ禍が続く今年度も、料理店は中止、そのほかの企画についてもハイブリッド形式での開催となりました。

「語劇」とともに歩んだ110年

今年99回を迎える外語祭は、講演会(1900年~1908年)、語学大会(1919年~1928年)、語劇大会(1930年~1936年)、語劇祭(1947年~1954年)、外語祭(1955年~)とその名称を変え、今日に至ります。その間、戦災や学園紛争などによる中断があったものの、120年を超す歴史があります。その変遷を振り返りたいと思います。

講演会

外語祭の呼び物である「語劇」の起源は、東京外大がまだ東京外国語学校であった1900年に行われた「講演会」にあります。

第1回講演会は、本学の前身、東京外国語学校が高等商業学校(現在の一橋大学の前身)から独立して間もない1900(明治33)年4月28日、神田一ツ橋にあった高等商業学校講堂において開催されました。会場となった講堂は、紅白の幕や世界各国の旗章などで飾られ、1000人を超える観客で埋めつくされました。全8語科(英・仏・独・露・西・清・韓・伊)の代表により日頃の修業の成果を顕す外国語の朗読・演説・演劇が盛大に執り行われました。

○ 第1回講演会のプログラム(『校友會雑誌』(第壹號、明治33年8月発刊)より一部抜粋)

- 君が代

- 開會の辞(上田萬年会長)

- 教師の式辞(ジャクレー教師[仏語])

- 第一部講演

「韓國教育談」(韓語演説、山本[韓1]) / 西語演説(竹下[西1]) / 露語演説(井田[露2]) / 「日の出」(「コメヂー」南・平松 [西]) / 「日本に於ける英語の将来」(堀[英2]) /「ミラボー氏、議院に於ける演説。」(瀧邨[佛2]) / 「語言關係論」(岡本[清3]) /「韓語の必要」(天野[韓2]) / 「露國々民に就て」(鈴木[露3]) / 「詩吟」(小林[以[ママ]1]) / 「日韓不可離理由」(山口[韓3]) / 佛語科「女学者」(モリエル作、戯曲) - 第二部講演

独逸科「ウュヘルム、テル[ママ]」(悲劇) / 金澤氏[西3] / 伊語科諸氏の問答 / 田代[独3] / 厚見[西3] / 「孟子直讀」(上田氏[清3]) / 英語科二年生諸氏の問答 - 告別の辞

*数字は演じた[ ]内は言語・学年

第1回講演会のプログラムをみると、第1回講演会では2-3年の上級生に混ざって1年生が外国語による演説をしていたことが伺えます。

新劇の上演機会も少ない当時にあって、外国語学校の講演会は注目すべき娯楽でした。講演会には、外国公使や公爵・侯爵など著名人が来賓として集まり、『日本』や『時事新報』等の有力な新聞には、講演会の予告・批評が掲載されました。教員・学生にとって講演会は、まさに「誇り」であったと『校友会雑誌』にも記されています。演目は、フランス語によるモリエルの『女学者』、ドイツ語によるシラーの『ウエルヘルム・テル』など。「講演会」の評判は口伝えに広まり、特に宣伝などを行わなかったにもかかわらず年を重ねるごとに人気が高まっていきました。

しかし、1904年の日露戦争の勃発に伴い、講演会は一時中断を余儀なくされます。この中止を受け、学生たちは全校を挙げて「講演会復活運動」を起こします。『校友会雑誌』に掲載された運動を伝える記事では、講演会再興の必要性を「一高の特長は自治に顕はれ、早慶の名は野球によりて知らる。語学校あに特長なからんや。則ち語学校の特長は講演會にありき」と、講演会こそが東京外国語学校の特長であると主張しています。

翌年に講演会は再開されたものの、戦後には年々華美になりゆく語劇への批判も生まれ、また文部省からは時局を考慮せよとの通達も下り、演出を地味にするなどの対応が迫られました。そして、1908年の第7回講演会を最後に、終に講演会は中止されてしまいます。

語学大会

講演会の中止後、文部省に対する度重なる陳情が実を結んだのは、10余年を経た1919年のことでした。大正デモクラシーの高揚を迎える世相を背景に、茨木新校長をはじめとする学校側の働きかけの結果、講演会は、「語学大会」とその名を変えて再開されました。

1919年には、2度にわたり開催され、8語科(英・仏・独・露・西・清・韓・伊)の語劇は喝采を浴びました。この語学大会における語劇の様子は、当時発行された絵葉書によって様子をうかがい知ることができます。

語劇はその後、社会情勢に左右され、さまざまな制限がかけられていきます。

1924年には、関東大震災(1923年)の影響を受け、文部大臣から「学校劇禁止の訓令」が出され、語学大会における語劇は、扮装を一切取り止めた制服製帽による語劇の実施を余儀なくされました。この訓令は、1928年に解かれましたが、翌年「緊縮」を掲げ成立した浜口内閣の下、再度語劇は禁止されてしまいます。そのため、この語劇の禁止された時期には、各語科が自らの研究成果を発表する「国情展覧会」が催されました。しかし、語劇開催を求める学生の声の高まりから、1930年には、語劇を中心に据えた「語劇大会」が開催され、1938年に戦時を理由に中止されるまで、本学の名物行事となりました。

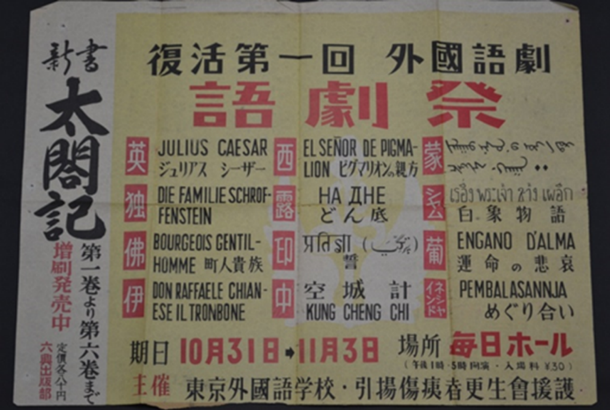

戦後間もない1947年10月31日~11月3日、引揚傷痍者更生会の援護を目的とすることで、「語劇祭」(第29回)が「復活第1回」と銘打って再開されました。毎日ホールを借り切って開催された語劇祭には、全12学科(英・独・仏・伊・西・露・印・中・蒙・泰・葡・インドネシヤ)が参加し、個性豊かな演目を演じています。

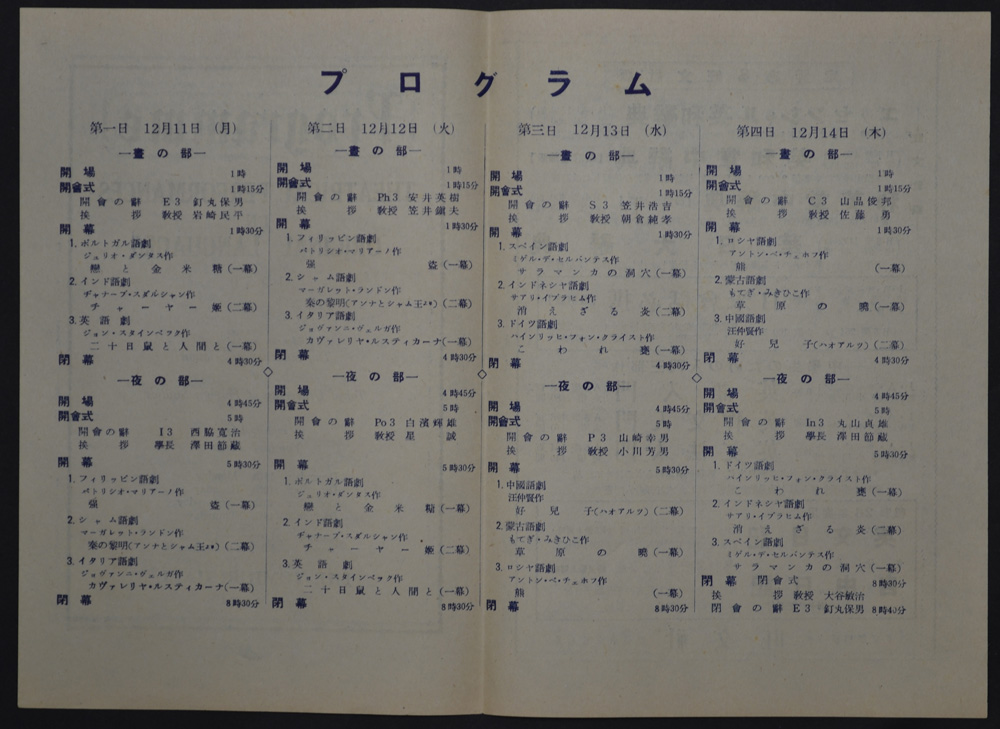

戦後の学制改革の波は本学にも及び、1949年5月31日国立学校設置法に基づき、本学は前身の東京外事専門学校を包括して新制大学「東京外国語大学」と改編されました。この改編を象徴する変化が、語劇祭への女子学生の参加です。専門学校時代まで、女子学生はおらず、女形が起用されていました。1951年の語劇祭、ロシア語劇『披露宴』において初めて女子学生が出演しました。語劇は長らく専用舞台を持たず、公演場所を読売ホール、千代田公会堂などへと転々と移していた。1961年、舞台装置を備えた創立60周年記念講堂が西ヶ原キャンパス内に設置され、以降、語劇はこの専用舞台で上演されるようになり、本学の顔として復活を遂げました。

36回語劇祭と第3回文化祭を合わせ統一「外語祭」としての1週間に渡る開催が決定されました。以降、語劇・文化祭の総称として定着しました。

「外語祭」と名称を変えた最初の年、1955年の語劇の演目

- 演劇部 ベルナール作 英語を話せばこの通り

- 英米 プリーストリー作 夜の来訪者

- ドイツ語 シラー作 たくらみと恋

- フランス語 モリエール作 ジョルジュ・ダンダン

- ロシヤ語 ゴーリキー作 どん底

- イタリア語 コロッディ作 ピノッキオの冒険

- イスパニヤ語 ロルカ作 素晴らしい靴屋のおかみさん

- ポルトガル語 ドアルテ・デ・サ作 伯爵夫人と詩人

- 中国語 夏衍 作 心防

- インド語 ウペンドラナート・アシク作 アンジョーお姉さま

- シャム語 ル・メイ編タイ民話より 貞淑な未亡人

- インドネシヤ語 ウトウイテ・ソンタニ作 ブンガ・ルマ・マカン

学園紛争と外語祭

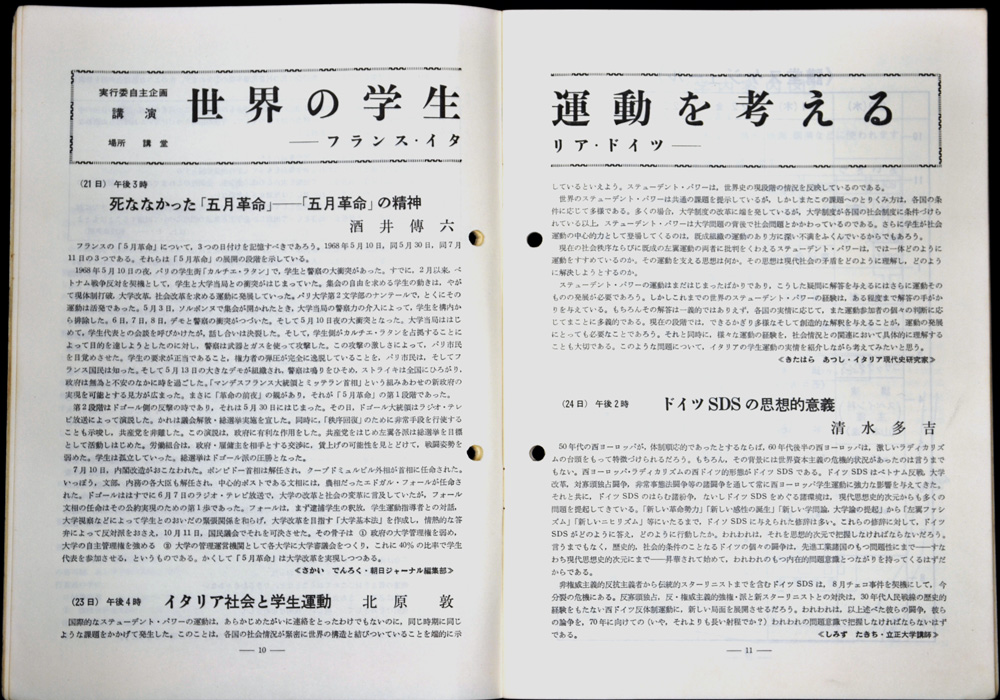

1960年代、語劇中心であった外語祭に変化が訪れます。それは大学祭の在り方だけでなく、東京外国語大学自体の存在意義を問う学生の問題意識から生まれました。

1962年第43回外語祭では、テーマを「外語大の現在及び未来をあらゆる角度から検討する」とし、将来的な大学像の模索が始まりました。この年の外語祭では、東洋史研究者(ハーバード大学教授)で、駐日アメリカ大使であったE.O.ライシャワー氏を招き(写真)、「アメリカにおける地域研究」との講演を催しています。これ以後、外語祭では「語学の可能性」、「地域研究」といった大学の教育・研究スタンスが問われるようになっていきます。

60年代半ば以降、学園紛争の嵐が日本中を席巻します。本学は、東京大学、東京教育大学(現在の筑波大学)とともに国立の「最重症三大学」と呼ばれ、紛争の激化は、外語祭にも影響を及ぼし、終には1969~71年の3年間、外語祭は中断を余儀なくされます。

学園紛争から一応の「正常化」を迎えた1972年、外語祭は再開されました。当時のパンフレットには、学園紛争による中断からの復活を振り返り、以下のように記されています。

「私達は今ここに第50回を数える外語祭を開催しようとしている。今回の外語祭はその半世紀の歴史の中でもただ50回目というだけでなく、もっと重要な意味を持つものである。元来外語祭は「語劇祭」としてその名は外部にも聞こえ、外語大の存在と密接にかかわってきたといえる。しかし4年前の学園紛争により、外語大そのものの存在が内部から問われるに至って、外語大と共に育ってきた語劇を否定されることとなった。ここに3年間の空白が現出したのである。しかるに本年様々な角度から外語祭復活が提唱され、紆余曲折を経て実行委員会が結成された。」

しかし以後、約10年に渡り、外語祭で本学の理念・存在意義が問い直され、外語祭の「質」が問われて行くことになります。そして、「“外語祭は専攻の研究を生かした学園祭である”という立場から語劇・地域研究を推進し、学述文化活動の集約発表の場としての外語祭」(第57回外語祭パンフレットより)が目指される中、「語劇再興」がうたわれ、再度、語劇が外語祭の中心へと返り咲いていきました。

現在

「語劇」は本学が専攻として持つ28の言語で、2年生を中心に上演されています。セリフはすべて外国語ですが、舞台の脇には日本語字幕(日本語劇は英語)がリアルタイムで流れるため、内容がわかるようになっています。

演じる学生の大半は大学に入ってから言語の学習を始めています。語劇の準備を開始する、2年生になった頃は、ようやく文法が終わった段階で、流暢に話せるわけでも、文字を見てすぐに意味がわかるわけでもありません。それでも、見てくれる人に通じるようなレベルにするため、4月から猛練習が必要となります。1900年の第1回講演会で当時の1年生が外国語演説に臨んだ時と同様に、ネイティブの先生などから発音指導を受け、同級生を相手に演劇的な対話をし稽古を重ねます。まさに、実践的な外国語習得の場となっています。

キャンパスの中心の円形広場では、今年はコロナ禍のため中止となりましたが、28の専攻語の地域料理店が軒を連ねます。地域料理といっても、市販の既製品を組み合わせて出すわけではありません。中心となる1年生が、自分の学ぶ専攻語が使われている国や地域の料理を研究し、最初から自分たちで調理します。その地域の定番料理から、日本ではめったに食べられない(日本中でも、外語祭だけでしか食べられない料理も時々あります)珍しい料理を提供します。なかには、大使館などの協力を得て、入手困難な食材の仕入れや、直輸入を行っている専攻語もあります。28にも及ぶ国や地域の料理を食べられる機会はめったにないため、外語祭を楽しみにしている方も多いようです。

参考

- 『東京外国語大学史』、渡邊雅司「語劇の百年」『劇場を世界に−外国語劇の歴史と挑戦』東京外国語大学,2008年

- 東京外国語大学文書館展示企画「外語祭の歴史」

関連リンク