地球ディッシュカバリー【第4回・後編】文学に食文化 日本人が知らないチベット ゲスト:星泉 教授

研究室を訪ねてみよう!

お笑いコンビ・ママタルトさんをパーソナリティに迎え、世界の食文化を入り口に、地域の社会や文化を掘り下げるポッドキャスト「ママタルトの地球ディッシュカバリー 〜東京外大の先生と一緒〜」が始まりました。教員の専門領域を、料理や言語といった身近なテーマを通してひもときながら、地域の魅力や国際的なつながりを多角的に紹介していきます。

今回はアジア・アフリカ言語文化研究所の星泉教授をゲストに迎え、新宿区四谷坂町のチベット料理店「タシデレ」を舞台に、日本人にとって名前は馴染みがあるものの実態はあまり知られていないチベットについて深く掘り下げます。チベットの言語、文化、文学、そして食文化、さらにチベットの歴史やチベット人の生活様式などについて伺います。

※本記事は後編です。

ゲスト: 星 泉 教授

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 教授。東京大学文学部を卒業後、1997年にアジア・アフリカ言語文化研究所に着任し、2015年に教授に就任しました。チベット語の研究を専門とし、チベット文学の紹介や翻訳活動も精力的に行っています。研究者情報

パーソナリティ: ママタルト 檜原洋平さん、大鶴肥満さん

「タシデレ」で学ぶ、チベットの言葉と食卓

────次の料理が運ばれてきました。先生、こちらは何でしょう?

これは、「モモ」といって、蒸しギョウザのようなものです。代表的なチベット料理。丸い方が具材はビーフで、木葉のような形の方が野菜とチーズが入っています。

この鶏肉と大根の具だくさんスープは「ラブシャ」といいます。こちらの豚肉・じゃがいも・春雨を煮込んだ具だくさんスープは「ピンシャ」と言います。もう一つは、「テントゥク」といって、小麦粉を捏ねた生地をちぎり入れて煮込んだチベット風のすいとんです。

────チベットのチーズについて教えてください。

チベットでは様々な種類のチーズが作られています。細かくほぐしたり圧縮して四角く切ったりして天日干しや燻製にして、乾燥させるのが一般的です。特に四角いチーズはチベット人が「世界で一番硬いおやつ」と自慢するほど硬く、口の中に入れて噛んだり舌で転がしたりしながらゆっくり溶かして食べます。これを口に含むと大量の唾液が出るんです。チベット人には歯がきれいな人が多いのですが、この硬いチーズのおかげなのではないかと思います。このチーズは山で放牧する際などに持ち歩き、おやつ代わりに食べられています。

────先生はチベットには何度も行かれているんですか。

私はチベットには留学したことはないんですね。母がチベット語を教えていたので、母のクラスで少し手ほどきを受けていましたが、大学3年生の時に友人とインド旅行に行った際、両親の友人のチベット人の知り合いの家を訪ねたのが、初めてチベット語のシャワーを浴びた体験でした。その体験がもととなって言語研究を始め、チベット語の文法に関する研究をするようになりました。

────チベットというと秘境というイメージがありますが、私たちも自由に行くことができるのでしょうか。

チベット自治区を旅行するには、旅行会社によるガイドとドライバー付きのツアーで行く必要があります。1990年代はバックパッカー旅行もできましたが、今はあらかじめ届け出たルートに沿って観光する必要があります。一人旅も可能ですが、費用がかさみます。私が3日間ラサに滞在した際は30数万円かかりました。一方、青海省や四川省などのチベット語圏は比較的自由に行くことができます。チベット自治区の中心地ラサには、17世紀に建造されたポタラ宮という巨大な建造物がそびえ立っています。これはダライ・ラマ政権の拠点であり、かつ仏教の聖地でもある建物で、世界遺産にも指定されていて、世界中から観光客が訪れる有名な観光地となっています。

────チベット民族はどのような性格の方が多いのでしょうか。

地域によって言葉も性格も異なりますが、私の経験では、おおらかで親切、優しい方が多いと感じます。これは仏教の影響も大きく、良い行いをして徳を積み、来世でも良い人間に生まれ変わりたいという考えがあるからかもしれません。また、チベット人は声が大きく歌が上手い人が多いです。山で暮らしている人には特に歌の上手い人が多いのですが、練習は山でしているそうです。歌が上手いことはとても評価され、恋する気持ちを歌で気持ちを伝え合うという文化があります。

────チベットの言葉で伝える文化の特徴はありますか。

チベットの文化では、ことわざや歌に喩えが多く使われます。子供の頃から家庭教育でそういった表現力を鍛えるのですが、その最初の訓練が「なぞなぞ」です。チベットのなぞなぞは日本のダジャレのようなものではなく、喩えを言ってそれが何かを当てるというものです。例えば「赤い雌犬が犬小屋で寝ています。白い羊に囲まれて。チ・ケッ」という謎かけがあります。「チ・ケッ」は「なあ〜んだ」というなぞかけに使う表現です。なんでしょうか。答えは「舌」です。犬小屋が口で、赤い雌犬が舌で、白い羊が歯を表しています。このように喩えを通じて表現力を養うことが、恋の歌や文学作品にも生かされています。

────デザートが届きました。こちらはなんでしょうか。

こちらは「ツァンパ・ヨーグルト」です。自家製ヨーグルトにチベット人の主食ツァンパ(麦こがし)をまぶし、オーガニックはちみつをかけたものです。これと一緒に、ハーブティーをどうぞ。チベットは薬草がたくさん生えていて、ハーブを使ったお茶です。

────チベットの現代文学について教えてください。

私がおすすめするのは、1977年生まれの作家ラシャムジャの短編集『路上の陽光』です。チベットの若者たちがどんな経験をし、何に悩み、どう生きているかが美しい文章で描かれています。チベットの若者は、都会に出ると少数民族として生きていかなければならないつらさを抱えることもありますが、故郷の人と会うと思いを率直に表現し、言葉で押し合いへし合いするコミュニケーションを楽しむ傾向があり、それが小説によく現れています。

────チベットは映画の制作も盛んなんですか。

チベット映画は現代文学よりもさらに新しく、2000年代半ばに初めてチベット人監督がチベット人俳優とスタッフで映画を撮り始めました。まだ20年ほどの歴史しかありませんが、すでに高いクオリティの作品が生まれ、若い映画作家たちも続々と現れています。DVDなどで観ることのできるおすすめの作品としては、ペマ・ツェテン監督の『羊飼いと風船』や、ソンタルジャ監督の『草原の河』があります。チベットの雰囲気や人間模様をリアルに感じることができます。

────最後に、チベットの言葉で、「ありがとうございました」「さようなら」は、何と言うんでしょうか。

「ありがとうございます」は「トゥジチェ!」、「さようなら」は「また会いましょう」という意味ですが「ヤンキャー ジェーヨン!」と言います。

────本日は、東京外国語大学の星教授に、チベットについてお話しいただきました。トゥジチェ!ヤンキャー ジェーヨン!

-

学びを広げるリンク集

訪れたお店の紹介

チベットレストラン&カフェ

タシデレ (Tashi Delek)

東京都新宿区四谷坂町12-18 四谷坂町永谷マンション 1F(都営新宿線曙橋より徒歩5分)

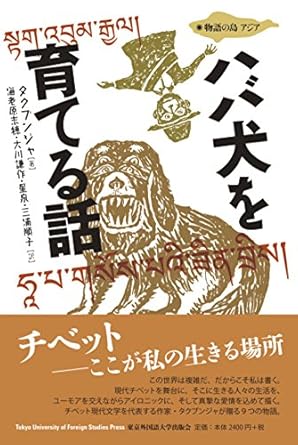

『ハバ犬を育てる話』

仏の教えを胸に自然と共に生きてきたチベットの人々。

かれらを取り巻く現代社会の問題や人間関係の複雑さを鋭く捉え、鮮やかにそして時に幻想的に描き出す。

実験的な手法でチベット文学に新風を巻き起こした現代文学の旗手、待望の小説集。

短篇・中篇をあわせて9作を収録。

『ハバ犬を育てる話 』タクブンジャ 著 海老原志穂、大川謙作、星泉、三浦順子 訳

文学(小説)・文芸・翻訳・海外文学

シリーズ:〈物語の島アジア〉

版・頁:四六変型判・並製・296頁

ISBN:978-4-904575-45-1 C0097

出版年月:2015年3月31日発売

本体価格:2400円(税抜)

https://wp.tufs.ac.jp/tufspress/books/book35/

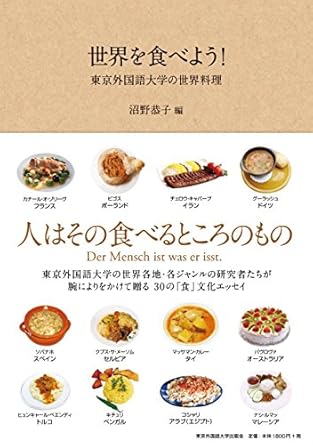

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―

食を通じて文化を知る――そんな体験をもっと広げたい方には、東京外国語大学出版会の『世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―』がぴったりです。料理から見える世界の多様性を、ぜひ味わってみてください。

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理― 沼野恭子【編】

ジャンル:食文化・料理・地域研究

版・貢:A5判・並製・224頁

ISBN:978-4-904575-49-9 C0095

出版年月:2015年10月30日発売

本体価格:1800円(税抜)

東京外国語大学オープンアカデミー

「もっとチベット語を知りたい!」と思った方には、東京外国語大学オープンアカデミーのチベット語講座がおすすめです。言葉を学びながら、チベットの文化や人々の魅力に触れてみませんか? 年に2回の募集期間を設けているため、自分のペースで学び始めることが可能です。さらに、オンラインでの開講により、全国や全世界どこからでも気軽に参加できるのも大きな魅力です。新しい言語を学び、異文化交流の扉を開く絶好のチャンスです。チベット語を学びながら、未知の世界への一歩を踏み出してみませんか?

詳細・お申込みはこちらからご覧ください:

本記事に関するお問い合わせ先

東京外国語大学 広報・社会連携課

koho[at]tufs.ac.jp([at]を@に変えて送信ください)