たふえね×教員:サステイナビリティ研究の多様な視点〜大学院博士後期課程共同サステイナビリティ研究専攻の教授陣に聞く〜

研究室を訪ねてみよう!

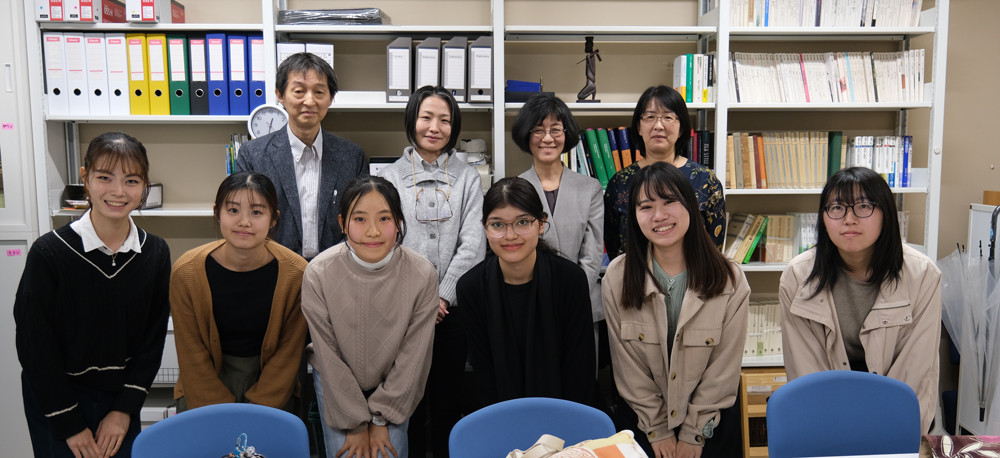

本学の環境系学生サークル「たふえね」が、学生に世界各地域の環境問題についての知識を深めるきっかけを提供することを目的に、教員へインタビューするシリーズ企画。今回の企画では、東京外国語大学(以下「東京外大」)の大学院博士後期課程「共同サステイナビリティ研究専攻」が取り組む教育・研究の実態や展望を広く紹介することを目的に教員へのインタビューを実施しました。専攻長である武内進一教授、そして、同専攻を担当する中山智香子教授、佐藤千鶴子教授、出町一恵准教授が、それぞれの視点からサステイナビリティの定義や研究アプローチ、専攻を協働する東京農工大学(以下「農工大」)・電気通信大学(以下「電通大」)との連携のあり方について語りました。

インタビュー参加教員・プロフィール

武内進一教授(以下「武内」)

学部では国際社会学部で国際協力論を担当。専門はアフリカ研究で、特に中部アフリカ地域の政治と紛争問題を研究している。2017年に東京外大に着任する前は、アジア経済研究所で約30年間アフリカ研究に従事していた。

中山智香子教授(以下「中山」)

学部では国際社会学部でグローバル・スタディーズを教える。2000年から東京外大に勤務。専門は経済思想史・社会思想史。人間社会と自然世界との代謝関係からとらえる「広義の」経済の視点から、共同サステイナビリティ研究専攻での講義や学生指導を行っている。

佐藤千鶴子教授(以下「佐藤」)

2025年4月に東京外大に着任。それ以前はアジア経済研究所に勤務し、南アフリカの政治と社会について研究していた。専門はアフリカ地域研究で、特に土地問題と移民・難民研究に関心をもつ。学部では国際協力論の授業を担当し、前期は国際人口移動論、後期は難民の保護について教えている。

出町一恵准教授(以下「出町」)

専門はマクロ経済学。国際社会学部では国際経済学を教えている。共同サステイナビリティ研究専攻では開発経済学(Development Economics)を担当している。経済実証研究を中心に、開発に関連する分野を幅広く指導している。

インタビュアー:たふえね

- 鈴木 真悠子(国際社会学部中央ヨーロッパ地域/ポーランド語 3年)

- 吉成 雫(国際社会学部オセアニア地域/ 1年)

- 田中バット アイシャ真李(国際社会学部南アジア地域/ウルドゥー語 2年)

- 龍 歩未(国際社会学部アフリカ地域/2年)

- 宮下 希彩(国際社会学部 東南アジア第2地域/タイ語 2年)

- 鈴木 みれい(言語文化学部東南アジア第2地域/ベトナム語 2年)

────「共同サステイナビリティ研究専攻」とのことですが、この専攻においては、「サステイナビリティ」をどのように定義されているのでしょうか。

武内 サステイナビリティ研究は「SDGs」とは異なります。SDGsは国連総会で政治的に決められたものに過ぎません。サステイナビリティとは何かを学生一人一人にしっかり考えてもらうことが重要です。ざっくり言えば、社会や経済、環境がどのように破綻なく進むかということです。私の場合は紛争をどう解決するかが研究と関わりますが、学生はそれぞれのテーマに即してサステイナビリティを考えています。大きな枠組みとしては、破綻なく社会が回っていくにはどうすればよいか、問題があるときにどう解決すればよいかという実践的な側面があります。

出町 私は専門が開発経済学なので、私にとっての「サステイナビリティ」には比較的わかりやすい定義があります。国連などの「古典的」な定義では、経済開発と自然環境・地球環境が共存できるかがサステイナブルな開発とされています。コミュニティの資源(水、土壌、森林など)のサステイナブルな使い方、つまり将来世代が使うときにも劣化していない形で、現在の経済発展も諦めずに両立させる工夫を考えることがサステイナビリティだと考えています。

中山 私も経済に深く関わるので出町先生と共通する部分がありますが、私は理論や思想の観点から経済を扱っています。現在の生態系が直面する危機的状況を踏まえ、広義の経済が持続可能であり得るのかを模索しています。資源は長い時間をかけて蓄積されたものですが、私たちはそれを使い尽くす形で自然を利用してきました。長期的に見れば、元の状態に戻らないかたちで自然環境に影響を与えてきた歴史があります。次の世代にどう残していくかを考え、人間社会が自然の逼迫(ひっぱく)した状況の中でもやっていけるようにすること、それがサステイナブル(維持可能)であるということの意味だと思います。特にグローバルサウスなど影響が最も大きく出る部分でも「誰一人取り残さず」、という理念でやっていけるようなやり方を考えるのがサステイナビリティだと思います。

佐藤 私自身も、社会がこのまま破綻することなく、次の世代も安心して暮らしていけるような未来を思い描いています。特に注目しているのは「関係性」です。人間と動植物など他の種との関係性もあれば、人間社会における多様な人々の間の関係性もあります。こうした関係が破綻せず、持続的に維持されていくことこそが、サステイナビリティの根幹だと考えています。

────サステイナビリティという言葉は日本語では「持続可能性」と訳されますが、先生方のお話を聞くと、それだけではなく「破綻しないように」とか「やっていけるように」という、もっと広い意味があるように感じました。

中山 補足すると、私が指導している社会人院生には企業などに勤めている人もいますが、企業における「サステイナビリティ」は、製品やサービスを安定的に供給し続けられることを意味する場合が多いようです。これは、私たち研究者が扱う理念的なサステイナビリティの概念とは異なります。たとえば、機械等が止まるとなるべく早く生産ラインに戻すことが「サステイナブル」とされるなど、生産性に資する効率性や事業継続性に重きが置かれています。

しかし、企業の持続可能性と、そこで働く人々の安全や健康を守ることは、時に相反する課題となることもあります。誰もが「サステイナビリティは重要だ」と口にしますが、少し掘り下げてみると、その意味や優先順位には矛盾が含まれており、決して単純なテーマではありません。

────先生方はサステイナビリティについて、どのような内容を特に重視して教えていらっしゃるのでしょうか。

武内 博士後期課程における「教える」とは、講義形式で知識を伝えるというよりも、個別指導を通じて学生が取り組むテーマに私たち教員も共に向き合い学びながら論文執筆を支援することが中心になります。これまで私が指導した博士論文は4件あり、いずれもテーマは大きく異なります。1人目はイラク出身の学生で、食料問題を扱いました。2人目は日本人で、アフリカ、特にシエラレオネとケニアにおけるビジネスと人権の課題に取り組みました。3人目はガボン人で、ガボンとナイジェリアの石油採掘に関わる企業の役割をテーマにしました。そして4人目はナミビア出身で、10代の女子学生の妊娠問題を扱っていました。それぞれのテーマについては、学生のほうが専門的な知識を持っており、私は主に論理の整合性や、問題設定と答えがきちんと対応しているかどうかを確認する役割を担っています。博士課程での「教える」とは、同時に「教わる」ことでもあると実感しています。

出町 開発と環境問題を考える際、たとえば最近では「電気自動車が良い」「化石燃料を使わない方が良い」といった、わかりやすい話題に学生も関心を持ちやすく、私たち自身もつい目を向けがちです。しかし、私が重要だと考えているのは、そうした事柄の背景にある複雑な構造です。電気自動車の製造には希少鉱物が必要で、それらはアフリカやアジアの地域で採掘されることが多く、環境汚染や人権問題、さらには紛争の原因にもなっています。ある一部分だけを見て「サステイナブル」と判断するのではなく、世界全体の仕組みの中で本当に持続可能なのかを問い直す視点が欠かせません。私が指導しているベトナム出身の学生は、メコンデルタの環境問題と流域の住民の暮らしについて研究しています。メコン川は複数の国をまたいで流れているため、ある地域だけを見ていては本質的な理解には至りません。私は、広い視野で物事を捉えるよう常に指導しています。

中山 これまでに私が指導した博士後期課程の修了生は3名で、日本人が2名、セネガル人が1名です。最初の日本人学生は、石炭産業の終焉後に残された地域社会のサステイナビリティに関心を持ち、研究を進めました。今では化石燃料は環境負荷が高いとされますが、かつては石炭産業が経済の中心を担っていました。その歴史を踏まえ、山口県の小さな炭鉱跡の町で高齢者への聞き取り調査を行い、ライフストーリー分析的な手法も取り入れて地域の変遷を描き出しました。2人目の日本人学生は、長野県佐久地域をフィールドに、医療福祉の先進的な取り組みと過疎化の進行、そして外国人技能実習生の受け入れという現状を踏まえ、福祉の持続可能性を誰がどのように支えているのかを探る研究を行いました。セネガル人の学生は、都市の街角で物を売る人々の暮らしと経済のあり方に注目しました。SDGsの枠組みとは異なるものの、彼らの生活を支えるインフォーマル・エコノミーが持続可能であることを、100人以上へのインタビューを通じて明らかにしました。論文指導に加えて、この専攻の授業では実践的な学びの機会も設けています。水問題の専門家を招いて英語での解説を受けながら、野川の水質を調査したり周辺の動植物を観察したりしながら歩くというフィールドワークを行ったこともあります。

佐藤 私は今年4月に着任したばかりで、学生の受け入れを始めたのは今年度後期からです。現在、3人の学生を指導しており、いずれの研究テーマもサステイナビリティに深く関わっています。3人ともアフリカ出身で、それぞれナイジェリア、ジブチ、モザンビークからの留学生です。ナイジェリア出身の学生は、石油資源が豊富な地域において、地元住民がその恩恵を受けられていない現状を研究しています。石油会社やパイプラインに対する破壊行動が起きている事実に着目し、その背景と意味を探っています。ジブチ出身の学生は、自国の政治体制について研究しています。隣国ソマリアでは1991年以降、紛争が続いている一方で、民族構成が似ているジブチでは紛争が起きていません。その違いの理由を探る中で、それが本当に平和で持続可能な状態なのか、それとも政府による抑圧によって表面的な安定が保たれているだけなのかを問い直しています。モザンビーク出身の学生は、女性が食料安全保障にどのように貢献しているかをテーマに研究を進めています。それぞれの研究において、私はサステイナビリティという視点から何が言えるのかを深く考えるよう指導しています。

────共同サステイナビリティ研究専攻は、農工大、電通大と共同で実施しているプログラムです。三大学において、東京外大として、先生方がそれぞれお話いただいたサステイナビリティにどのように貢献できると思われますか。

武内 電気通信大学や東京農工大学と連携してプログラムを実施できていることは、とても有意義だと感じています。それぞれの大学には異なる制度や関心領域があり、教員と学生の関係性も大きく異なります。東京外大は、良くも悪くも似たような視点を持つ人が集まりやすい傾向があります。しかし、異なる分野や文化を持つ大学と関わることで、東京外大ならではの視点や考え方、研究の立ち位置が改めて重要だと実感しました。東京外大では、常に広い視野で物事を捉える姿勢が求められます。特定の地域を深く見ると同時に、それがグローバルな文脈(コンテキスト)の中でどのような意味を持つのかを考えることが重視されます。こうしたコンテキストの理解は、文系、特に東京外大の強みだと思います。理系の大学では、各専門分野の深さがより重視され、文脈的な広がりはあまり意識されないこともあります。だからこそ、「今、何がどのような文脈に置かれているのか」を考える力を育むという点で、東京外大の貢献は非常に大きいと感じています。

出町 農工大と電通大はどちらも理系の大学で、環境技術などに関連する技術分野を専門とする教員や学生が多く在籍しています。同じ課題に取り組んでいても、見えてくるものや捉え方がまったく異なるのが印象的です。技術の話になると、それが社会にどのような影響を与えるのか、将来的にどんな意味を持つのかといった視点は、理系の先生方の間ではあまり重視されないこともあります。ただ、最近ではそうした社会的な側面にも目を向ける必要性が高まってきています。私たちは社会的な文脈を中心に物事を考える立場ですが、技術的な知見を持つ先生方や学生と一緒に議論することで、互いの視点が補完され、より深い理解につながると感じています。こうした異なる専門性の交差点で考えることは、とても刺激的で意義のあることだと思います。

中山 自然科学の分野では、技術の発展や理論モデルの構築が進んでいますが、それらを社会に実装する段階では、社会科学や人文学の専門家との連携を求める声が強くなっています。技術の実装には、「どこで」「誰のために」「何を」「どのように」導入するのかという、非常に大きな問いが伴います。たとえば、同じ技術でもアフリカの農村で導入するのか、日本の都市部で導入するのかによって、その意味や影響はまったく異なります。自然科学の研究者は、こうした社会的な文脈の重要性を理解していても、具体的にどう実装すればよいかについては手探りの部分が多いのが現状です。一方で、人文学や社会科学の研究者は、技術がどのように生活のゆたかさに資するに至るのか、新しい技術がどのように生まれるのかをイメージすることが難しい場合もあります。だからこそ、互いの違いを認識し、補完し合いながら協力することが重要だと感じています。また、技術の社会実装には多額の資金が必要になりますが、その資金は特定の方向性や目的に沿って投じられることが多く、必ずしもサステイナビリティに直結するとは限りません。企業が十分な利益を見込める規模でビジネスとして成立する技術は、東京外大の教員が重視する「社会の中でのサステイナビリティ」とは、時に矛盾することもあります。こうした課題と日々向き合いながら、私たちは研究を進めています。

佐藤 私は着任してまだ半年ほどで、深くコメントできるほどの関わりはありませんが、人文科学や社会科学の立場から私たちが提供できるのは、「技術が社会にとってどのような意味を持つのか」という視点だと考えています。社会は決して一枚岩ではなく、多様な立場や背景を持つ人々で構成されています。そのため、ある技術が「誰にとって」「どのように」役立つのか、あるいはどのような影響を及ぼすのかといった問いを立てることが、私たちの重要な役割だと思っています。

────先生方の立場や専門分野の違いによって、サステイナビリティの捉え方が大きく異なることを改めて学ぶ機会となりました。また、先生方のこれまでの歩みや研究の視点、そして学生たちが抱える課題や視点についても、少しずつ汲み取ることができたのではないかと感じています。

東京外国語大学での学びは、社会全体の価値観や生活様式の変化に目を向けながら、サステイナビリティに関する国際的な対応を促進する役割を担っていると実感しています。それこそが、東京外国語大学や共同サステイナビリティ研究専攻が果たすべき使命であり、私たち自身も、環境・社会・国際関係といった多様な視点からサステイナビリティを深めていくことができるのではないかと感じました。

本日伺った内容は、私たちにとっても大きな学びとなりました。今後、学生の皆さんに向けて発信していくことで、より多くの人と知識を共有し、広げていけるのではないかと思っております。本日は貴重なお話をありがとうございました。

関連リンク

たふえね×TUFS Today 過去の記事