マイノリティの声を拾う研究:アジア・アフリカ言語文化研究所 後藤絵美助教インタビュー

研究室を訪ねてみよう!

学生からは、謎に包まれているように見えるAA研。前回の「星先生・山越先生の対談インタビュー」に引き続き、今回は後藤絵美(ごとうえみ)助教のお話を伺って、AA研のなかを覗いてみようと思います。

現代イスラーム研究をしているという後藤先生に、最近取り組んでいる研究や、きっかけとなった出来事について伺ってみました。

–

取材担当:国際社会学部 中央ヨーロッパ地域/ドイツ語専攻4年 上加夏未(じょうかなつみ)(広報マネジメント・オフィス学生取材班)

マイノリティの声を拾う研究

——まず、先生がこれまでにされてきた研究についてお聞きしたいです。

一番中心としてきた研究は、ムスリムの女の人のヴェールに関するものです。ムスリムの女性たちの多くは、20世紀の初めにヴェールを脱いで、洋装を着るようになったのですが、20世紀後半の1970年代くらいから、ふたたびヴェールをかぶる人が増えるという動きが出てきました。私の元々の関心は、なぜ20世紀初めに人々がヴェールを「脱ぐ」ようになったのか、ということでした。それで、2000年代のはじめにエジプトに留学した時、そのことを研究しようと張り切っていたら、むしろ、自分の周りの女の子たちがどんどん新しくヴェールをかぶるようになっていて、あれ? って。まずは「かぶる」という最近の動きに注目してみようと思い、2000年代のエジプトで、なぜ、どのようにヴェールをかぶり始める女の人が増えてきたのかという研究をし始めました。そこから他の地域や他のトピックにも発展していきました。

——先生の研究内容のひとつに「ジェンダー」というのもありますが、それについてはどのようなことを研究されているんですか?

日本の人には、イスラーム教は厳しいルールがあって、皆がそれを守っているというイメージが強いのではないでしょうか。私が調査に行った、イラン、エジプト、モロッコ、アフガニスタン、それから滞在したことのあるチュニジアやトルコ、サウジアラビアなど、地域によってルールには多様性があって、しかも変化があると思うようになりました。イスラーム教を理解したり実践したりするって、実はすごく幅広い経験なのじゃないかなと。そういう考えを持った後で気づいたのが、ジェンダーに関する部分は、とくに変化が激しいのではということでした。日本でもこの50年で大きな変化がありましたが、じゃあイスラーム圏ではどうなんだろうという疑問がわきました。

最初は女性に注目していましたが、今では女性の問題だけではなくて、ジェンダーの観点からイスラームのことを研究しています。ジェンダーという言葉にはいろいろな解釈や理解があると思いますが、私は「男/女の線引き」と捉えています。その分割線のことをジェンダーと言ったり、分割する行為のことをジェンダーと言ったりする、と。そういう理解が、イスラーム圏について考えるときにはたぶん一番わかりやすいんです。なぜかというと、その線引きを誰がしたのかが問題になるからです。ある事柄についての「男/女」の線引きを、神がしたのなら変えようがない。でも、神じゃなかったら変えられる、というふうに考えられるんです。

例えば、ヴェールをかぶりなさいと理解できる言葉がクルアーン(コーラン)にはあります。クルアーンは神の言葉を記録したものだから、それに従わなければとヴェールをまとったり、まとわせたりする人たちがいます。ただ、その言葉は別の解釈もできるかもしれなくて、もしそうだとしたら人間の解釈でヴェールを用いているという話にもなるんです。そういうところに関心を持ってきました。

日本でクルアーンを読むとなると、多くの人はまず翻訳版を手に取ると思います。ぜひ試していただきたいのですが、同じクルアーンの言葉が、翻訳によって全然違う印象になることがあります。そこからも、イスラームには「神のルール」だけではなく、人間によって作り上げられてきた部分があることが分かります。とくにそこが、おもしろいんです。

——クルアーンの解釈の研究とジェンダー研究が密接に関わっているんですね。

まさに。クルアーンの解釈が一番おもしろく展開するのがジェンダーの問題の部分、という感じです。21世紀の今でも、伝統的なジェンダー観で解釈や実践をしている人もいれば、新しい解釈を生み出し、実践している人もいる。そういう状況を知らないと、昔から言われてきたことが本当のイスラームだと考えてしまいます。いやいや、そんな簡単な話じゃないよっていうことを、一生懸命論文やエッセイに書いています。

イスラーム・ジェンダー学という、東京大学名誉教授で現在AA研フェローの長澤榮治(ながさわえいじ)先生が始めたプロジェクトがあって、イスラームに限らず、広い意味でのジェンダーを扱っています。

——具体的にはどのようなプロジェクトなんでしょうか。

少し前まで、中東やイスラーム圏の研究をしている人でジェンダーに関心のある人はほとんどいませんでした。たとえば5、6年前までは、両手で数えられるほどしかいなかったと思います。それが、イスラーム・ジェンダー学の呼びかけもあり、最近では、既存のマジョリティで権威を持った人たちだけではなくて、大衆とかマイノリティの声を拾おうという動きが広がってきています。声が聞かれないために勝手な解釈をされていたものを、改めて捉え直していこうというような感じに動いています。

学部時代の経験と研究との出会い

——今までにされてきた研究に興味を持ったきっかけは留学ということでしたが、留学に行くきっかけや、学部時代のことも教えていただけますか。

今の関心に至るまでには、学部時代までの語学研修や留学がすごく重要でした。私は東京外大のペルシア語科の出身で、2年生の時に3週間の語学研修に参加しました。イランのイスファハーンというところに行きました。イスファハーンは日本の京都みたいな古都で、綺麗なところなんですよ。

イランの人たちってすごく人好きというか親切です。たとえば、ハンバーガー屋さんでカウンターに並んでいた時に、赤ちゃんを連れた人が後ろに並んでいて、どこから来たの? と聞かれて、日本ですって答えたら、いいわね、今からうち遊びにおいで、って言われて(笑)。赤ちゃんを連れていたし、いいかなって思って遊びに行って、家で一緒にご飯を食べたり、ダンスを教えてもらったりしました。

——それはすごいですね!なかなかないことですし、とてもよい出会いですね。

でももちろん、知らない人について行くのはやめなさい!って怒られたので(笑)。

女の人たちはルーサリーやチャードルと呼ばれるヴェールをかぶっていて、私のような外国人でも同じような格好をしなきゃいけなかったんですね。そうすると、なんでこんなのをかぶるんだろう? という疑問がわいてきました。学部の頃からファッションに興味があって、服飾史の先生のところに通ったりしていました。3年生の時に休学して、テヘランの語学学校に4ヶ月くらい通って、その後旅行をしてから帰国したのですが、留学中には、ササン朝ペルシアの頃からの服飾を扱った本を買って、自分で訳したりしていました。女の人の服が綺麗なので調べたいなと思ったんですが、ヴェールがあって、その下までよく分からなかったんです。それでヴェールに関心を持つようになりました。

学部の卒業論文は「オリエンタリズムとヴェール」というタイトルで、西洋が「隠された東洋」を想像し、つくりだしていくというオリエンタリズムをテーマにしました。大学院は東京大学大学院総合文化研究科の地域文化研究専攻で、エジプトを中心としたアラビア語圏のことを研究していました。修士課程を2年間で終えて、博士課程の1年の時にエジプトに留学して、そこで出会ったのがヴェールを「かぶる」という現象でした。結局は、私のなかで一貫してヴェールに関心があって、その始まりはイランにありました。そしてイランに関心を持ったのはペルシア語を勉強したからで、それにこの大学の総合的な地域研究教育のおかげだと思っています。

——ペルシア語の勉強からどんどん興味が広がっていったんですね。ちなみに、なぜペルシア語を選んだんですか?

それがいつも笑い話にしちゃうのですけど、高校の文化祭でやった『オペラ座の怪人』の中に「謎のペルシャ人」という人物が出てきて、なにこれ、すごい謎だなって(笑)。その響きに惹かれて、それに語学が好きだったので東京外大に入りたいと思ったとき、専攻はまあ「謎のペルシャ人」かなと、あまり深く考えずに選んだ感じです(笑)。

——それで運命的な出会いを果たしたんですね(笑)

同じく何となく入ったのが、スペイン舞踊部でした。今もそうかもしれませんが、私の時は外語祭の衣装を自分で作っていて。フラメンコの衣装は、ふんわりした感じを出すために、ものすごく長い距離を縫わなきゃいけないんです。一生懸命作っていたら、トイレに行くことを忘れて腎臓の病気になっちゃって(笑)。それでも楽しかったという思い出があります。

——そこまで集中してしまうほど、衣装作りに夢中だったんですね!

作るのが元々好きで、これも私が作りました。これはアフガニスタンのブルカ。これなんかもね、ブルカをアフガニスタンに行った時に買ってきて、だいたいの長さを測ってそれで型紙を起こして作ったりして。最近は忙しくてほとんどできませんが、大学時代から布と針と糸で何かを作ることが大好きでした。

アイデンティティとは「自分らしく生きる」ということ

——後藤先生が写真展を企画しているというお話を伺ったのですが、どんな写真展なのでしょうか。

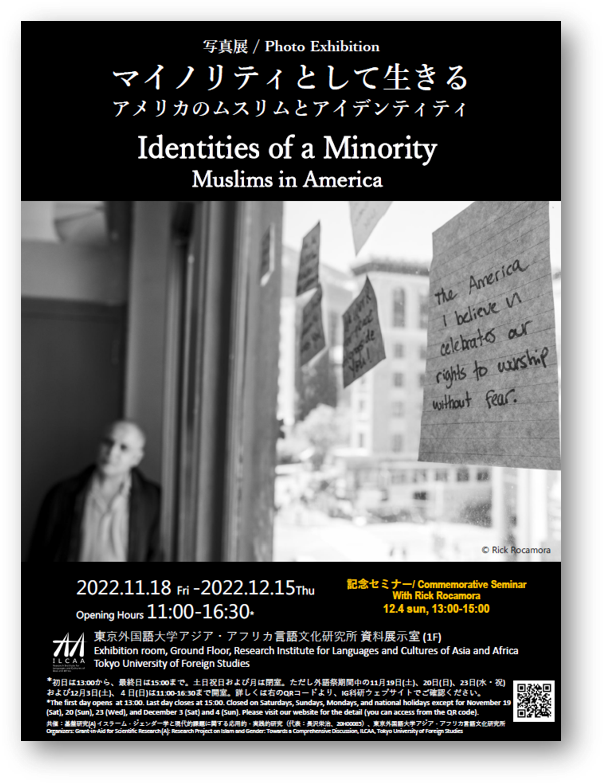

『マイノリティとして生きる:アメリカのムスリムとアイデンティティ』っていう写真集を東京外国語大学出版会から出版します(11月17日発売)。昨日ちょうど、表紙の案が届いてすごく素敵だからちょっと見せてもいい? この3人かわいいですよね、自撮りをしていて。

——モノクロなのがまた素敵ですね。

そうなの。この写真家がモノクロの写真を撮る人で、リック・ロカモラさんというフィリピン出身のアメリカ人の方です。写真集の刊行を記念して写真展を開催することになりました。場所はAA研の1階の資料展示室で、12月15日までやっているのでぜひ観に来てください。

これは私たちが気に入っている写真のひとつで、カリフォルニア大学バークレー校のカフェでみんながお喋りしているという場面です。大学のムスリム・アソシエーションみたいな団体の集まりだと思います。でもほら、ヴェールをかぶっていない人もいるし、いろんな人がいて、すごく楽しそう。これが一番大きな写真で、あとはもっと小さな写真を飾ります。

「マイノリティとして生きる」というタイトルは最初、なんかこう抑圧された人たちを扱うというイメージになってしまうのではと議論になりました。でも、そうじゃないんです。私たちが伝えたいメッセージは、誰もがマイノリティとして生きているということです。

私たちはアイデンティティという言葉を、「他とはちがう〈自分自身〉を作るもの」という意味で使っています。あなたはあなたで、他の誰でもないあなたであると。それがアイデンティティであって、例えば「私は外大生です」とか「女性です」とか、そういうのはアイデンティティの一部でしかない。それらをすべて合わせて、たったひとりの、しかもこの瞬間、今のこの現時点での〈自分自身〉を見出すことがアイデンティティなんだって。そうして考えると、みんな他の人とは違う。だからみんな究極的にはマイノリティなんです。

アイデンティティっていうと宗教だとか、民族だとか、国家のことだという考えが広まっているけれど、そうじゃないという理解を示したいんです。アメリカのムスリム人口は全人口の1パーセント程度で、かれらは宗教マイノリティと言われます。でももう少し細かく見ていくと、その中にはいろいろな人たちがいて、いろいろな経験がある。例えばヴェールをかぶったり、お祈りをしたりということも、グループとしてやっているのじゃなくて、自分らしく生きるためにやっていると見ることができます。そういう意味での「マイノリティとして生きる」という話を伝えたいなあと思って本と写真展を構成しています。日本語と英語両方で書いたので、日本語読者はもちろん、より広くいろいろな方々に読んで、見てほしいなと思っています。

インタビュー後記

後藤先生のお話はとてもおもしろく、インタビューの時間が飛ぶように過ぎていきました。アクティブにさまざまな活動をされていらっしゃるので、お話を聞いていると世界が広がるようでわくわくしました。見せていただいたお写真もすごく素敵だったので、ぜひみなさんも写真展に足をお運びください!

上加 夏未(国際社会学部 中央ヨーロッパ地域/ドイツ語専攻4年)