研究室の「秘宝」お見せします!:ガルシア・マルケスのサイン本 ~久野量一准教授インタビュー~

研究室を訪ねてみよう!

東京外国語大学の研究室には、実に様々な「秘宝」が隠されています。それらは研究者の旺盛な知的活動を物語る宝でもあり、人生を象徴する宝でもあります。

久野量一准教授(専門分野:ラテンアメリカ文学)の研究室に、ガルシア・マルケスのサイン本があると聞き、直撃インタビューしました。

人生に大きな影響を与えたガルシア・マルケスとの邂逅

——(コン、コン)久野先生、突然すみません。ガルシア・マルケスのサイン本をお持ちだと聞いたのですが、見せていただけないでしょうか。

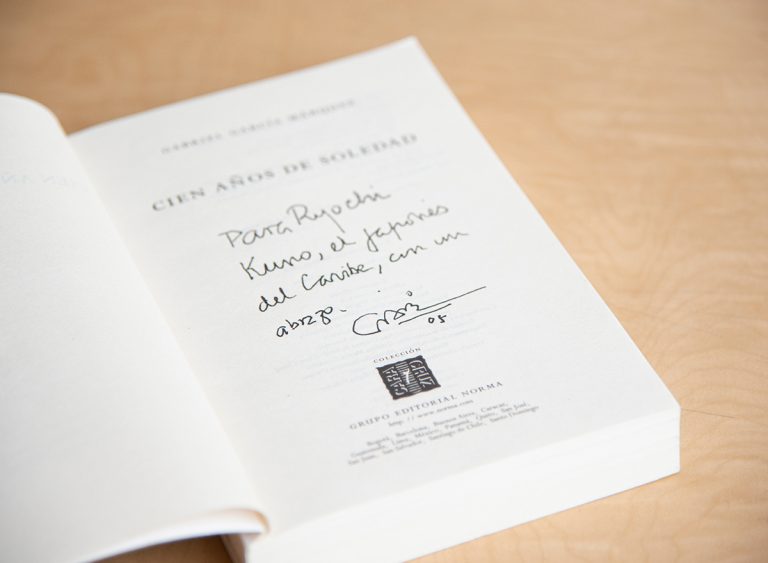

よくご存知で。持っていますよ。ちょっと待ってくださいね。・・・これです。ガルシア・マルケスがサインしてくれた本、『百年の孤独』です。

——おお!

ガルシア・マルケスはノーベル賞受賞者だし、有名な作家なので、サイン本を持っている方もたくさんいるとは思います。このサイン本の特別なところは、彼の家を訪問して直接サインしてもらったというところでしょうか。とても大切な思い出で、ぼくにとってとても特別です。

——ガルシア・マルケスの出身はコロンビアでしたよね。2014年に亡くなりましたが、いつ頃いただいたものなのでしょうか。

彼はコロンビアの出身ですが、長年メキシコのメキシコシティに自宅がありました。メキシコシティの南部のサン・アンヘルという地区にあって、この地区のことは、先輩の柳原孝敦さん(東京大学教授)の新著『メキシコDF』(東京外国語大学出版会)を読んでみてください。詳しく書かれています。そのガルシア・マルケス邸には4回訪問したことがあります。このサインは最初に訪問した2005年にもらいました。この本自体はぼくが買ったものですが、そのときは、自伝『生きて、語り伝える』の原書にサインしたものもプレゼントしてくれました。きれいなサインでしょ? ぼくの名前とともに「カリブの日本人へ、抱擁を込めて」と書いてくれました。

カリブ文化を堪能したバランキージャでの日々

——どのようにしてご自宅に招かれたのでしょうか。研究調査でしょうか。

学生時代からガルシア・マルケスの小説が大好きでした。だから、ずっと現地、コロンビアに行きたいと思っていました。大学院を修了して、金はないけれども、2月から3月にかけて一応暇はある非常勤講師の時代というのがあって、今後ぼくの人生はどうなるんだろう、という不安を抱えながら、研究調査を兼ねてバランキージャに行くようになって、そのチャンスが訪れました。

——バランキージャは、日本ではあまり聞きなれない街だと思うのですが、どんな街ですか。

バランキージャは、コロンビアのカリブ海沿岸の都市です。コロンビア最大規模、南米でも有数のカーニバルが有名で、そのカーニバルは19世紀末から続いていて、ユネスコの世界無形遺産にも指定されています。バランキージャのカーニバル、すばらしいですよ、本当に。カーニバル自体も楽しいですが、カリブの文化が一斉に花開いている感じ。この土地がとても好きになりましたね。だから、その後、毎年のようにバランキージャに通いました。

——先ほどガルシア・マルケスのご自宅はメキシコシティだとおっしゃっていましたが、どういった経緯でコロンビアからメキシコシティのご自宅を訪れることができたのですか。

はい、通い始めて2年目の2004年だったと思うのですが、彼の弟さん、ハイメさんと言うんですが、と知り合うことができました。当時、ぼくはガルシア・マルケスが作家になっていった経緯をいろいろと調べていて、バランキージャの隣町のカルタヘナ・デ・インディアスというところに弟さんが住んでいることを知り、話を聞きに行きました。何回か会っていくうちに、その弟さんと気さくに話せる関係になっていきました。ある時、いつものように、弟さんから話の続きを聞いていたところ、突然、彼が「兄貴に会ってみたいか?」と聞いてきました。ぼくは作家本人に会うなんて想定していなかったので、一瞬迷ったのですが、気がついたら「ええ、会いたいですね」と答えていました。どうせありえないと思っていました。すると、弟さんはその場でメキシコシティのガルシア・マルケスの秘書に電話をかけ出して・・・。

——そのままメキシコに飛んだんですね。

ええ、当時日本からコロンビアに行くとき、メキシコを経由していたので、何れにしてもメキシコを通るからメキシコに行ったわけですが、結局その年は都合が合わずに会えませんでした。もともとそんなことは想定していなかったのでメキシコの滞在日数は短かったですし。翌2005年、やはり帰国する際にメキシコを経由することにして、今度は念のため、滞在も少し長めにとって・・・。で、トライしました。改めて秘書に連絡して、自分の連絡先を伝えておいたところ、ものすごい長く感じる数日があって電話が鳴って・・・。

弟の友人としてガルシア・マルケスを訪問

——ついに会うことができたんですね。

はい、自宅を訪問することになりました。そもそもどこで会うのかな、レストランかな?とか思っていたんですが、秘書は住所を教えてくれました。番地の数字をものすごーく慎重にメモしました。数字を聞き違えていたらどうしようって(笑)。いざ、家に着いて、どきどきしながら呼び鈴を押すと、「はい」と声が聞こえて、自然に家の中に迎え入れてくれました。メキシコの家は外から見ると壁が高くて中がよく分からないのですが、家の中に一歩入ると、広々としています。彼の家もそうで、中に入ると、広いリビングルームに通されました。大きなソファがあって、全面窓ガラスで、窓の向こうには芝生の広い中庭がありました。その中庭の向こうに離れがあって、そこがガルシア・マルケスの書斎です。1回目の訪問のときは確か書斎には入らなかったかな。そのあとはずっと書斎でした。

——どんなお話をされたのですか。文学の話ですか。

そう、と言いたいところですが、あまりしませんでした(笑)。お宅を訪問する名目として「バランキージャのカーニバルの写真を見せる」ということになっていました。「何年もバランキージャのカーニバルに行っていない。カーニバルの写真を見せてくれないか」という彼からのリクエストを秘書から聞いていたので、写真データをたくさん持って行きました。あの日は3時間くらい、話しました。彼は強引に近づいてくるジャーナリストなどが嫌いなのですが、ぼくにはごく自然に和やかに接してくれました。「弟の友達」として身内感覚で迎えてくれていたようです。ぼくもメモなど取らずに聞いていました。メモを取ってはいけないというのはどこかから聞いたような気がしたんですね。だから一度もそういうことはしませんでした。取材ではなく、友達の兄に会いに来たんだよっていう雰囲気を大切にして・・・。会ってみると、彼は本当にカリブの気の良いおじさんでした。

——その後も交流が続いたのですか。

その後は毎年会ってくれて、結局、全部で4回訪問しました。1年に1回しか会わないですし、まあご高齢でだんだん物忘れもするようになりますから、過去にぼくに会ったことをもう忘れているかもと思っていたのですが、いざ、会うと、「ああ、おまえか。また来たな」というような感じで覚えていてくれて、フレンドリーに弟の友人として扱ってくれました。

——毎年お会いできたのですね。

当時は「なぜ、2004年には会ってもらえなくて2005年以降は毎年のように会ってくれたのかな?」と思っていたのですが・・・今、思えば、彼の最後の小説『わが悲しき娼婦の思い出』が2004年10月に発表されています。だから、最初にトライしたときはその小説を書いていたのですね、きっと。バランキージャを舞台にした小説です。その後、ぼくが毎年訪ねていった期間、彼は結局一冊も本を書きませんでした。すでに80歳を越えていたので、体力的にもう執筆は無理だったのかもしれません。最後に会ったときは、看護士さんのような人が付き添って、中庭を歩くときにも転ばないように見張っていましたね。無理させないでね、という目つきでぼくをみていました。初めて訪ねた2005年、ぼくは37歳でした。せっかく会えたのだからガルシア・マルケスのことをもっと書こうと思っていたのですが、なぜか、書けません。友人の弟として接してくれていたこともあって、なんというか、心理的距離が近すぎて書けないまま時間が経っています。

「熱帯の共産圏」に魅せられて

——ところで、久野先生の最近の研究活動のテーマは。

ラテンアメリカ文学、特にカリブ文学の研究を進めながら、翻訳の活動をしているのですが、キーワードは「宗主国の交代」でしょうか。南米は植民地から出発しているのでどうしてもそういう話が関わってきます。キューバの場合なら、スペイン、米国、ソ連という具合に宗主国が交代してきました。過去に宗主国を戴く植民地だった国の人々は、どうしても過去の宗主国の文化をノスタルジックに思い出すことが多いらしく、実際、文学の内容にも影響を与えています。カルラ・スアレスという女性作家の『ハバナ零年』も、ベルリンの壁が崩れてキューバへのソ連の支援がゼロになった混乱期の話です。それを電話の発明と繋げています。

——-えっ?電話はハバナで発明されたのですか。

実はそうなんです。キューバに移住したイタリア人、アントニオ・メウッチという人が発明したらしいのですが、グラハム・ベルに米国での特許取得で先を越されてしまったらしいです。

——ここに並んでいる(冊子)はなんですか。すごくビンテージ感がありますが。

キューバ革命後に作られた文化機関が発行している文芸誌です。表紙に『Casa de Las Américas(カサ・デ・ラス・アメリカス』と書かれていますが、これがその文化機関の名前。現地に行った時に少しずつまとめ買いをして集めてきました。20世紀の「共産圏」というと、ソ連や東欧という極寒の地域を思い浮かべがちですが、キューバのような「熱帯の共産圏」もありました。熱帯の共産圏の文化というのは、見ているとおもしろくて。いろいろな資料を収集していて、これらの資料もぼくの仕事上の大切な宝物です。

——つい最近、翻訳本を出されましたね。

はい、岩波書店から『日々の子どもたち あるいは366篇の世界史』という翻訳本を出しました。エドゥアルド・ガレアーノというウルグアイのジャーナリストで政治や歴史など多彩なジャンルを結びつけた作品を発表している方です。この本は、さまざまな人の小さな歴史を、1日1話形式、366日で追体験する仕掛けになっています。

——水に映る月に抱きつこうとして溺死した李白、原発事故と黒澤映画、円柱の上で眠る聖シメオン・・・、古今東西ですね。

無名の人びとの歴史にも光をあてています。

肩ひじ張らずいくこと

——いろいろとお話を伺いました。せっかくの機会なので、最後に学生さん、若い人たちにひと言をお願いします。

正直言って、あまり偉そうなことは言えないのですが、今、世界はいろいろなところで「分断の時代」に入ってしまっています。そんな時代だからこそ、スペイン語圏の文化や文学を研究していると、出来るかぎり風通しよく、肩ひじ張らずに、人との横のつながりを大切にしていくことが案外いいのかもしれません。ぼくがガルシア・マルケスに出会えたのも、人に頼っているうちに生まれた副産物のようなものなので。「取材するぞ」とか「話を聞くぞ」という感じだったら、彼が苦手なジャーナリストだと思われて会ってくれなかっただろうなと思います。あともう一つは、何かをかたちにするのは時間がかかるということでしょうか。ぼくは大学時代に『百年の孤独』を読んでラテンアメリカ文学をやりたいなと思って、なんだかここまで来てしまいました。でもその間にはそれなりに大変な時期もあって……。だからかたちになるまでのプロセスはやっぱり大事というか。その時には気づかないことばかりですが。

——本日は、貴重なサイン本を見せていただき、ありがとうございました。

久野量一(くのりょういち)

東京外国語大学 大学院総合国際学研究院 准教授

東京外国語大学地域文化研究科博士後期課程単位取得満期退学。専門分野はラテンアメリカ文学。著書に、『島の「重さ」をめぐって――キューバの文学を読む』(松籟社)、訳書に、フアン・ガブリエル・バスケス『コスタグアナ秘史』(水声社)、フェルナンド・バジェホ『崖っぷち』(松籟社)、ロベルト・ボラーニョ『鼻持ちならないガウチョ』(白水社)、『2666』(共訳、白水社)、カルラ・スアレス『ハバナ零年』(共和国)、エドゥアルド・ガレアーノ『日々の子どもたち あるいは366篇の世界史』(岩波書店)などがある。