地球ディッシュカバリー【第1回・後編】世界15億人とおはなしできちゃうウルドゥー語とパキスタン ゲスト:萬宮健策 教授

研究室を訪ねてみよう!

お笑いコンビ・ママタルトさんをパーソナリティに迎え、世界の食文化を入り口に、地域の社会や文化を掘り下げるポッドキャスト「ママタルトの地球ディッシュカバリー 〜東京外大の先生と一緒〜」が始まりました。教員の専門領域を、料理や言語といった身近なテーマを通してひもときながら、地域の魅力や国際的なつながりを多角的に紹介していきます。

第1回は、大学院総合国際学研究院の萬宮健策教授をゲストに迎え、南アジアの文化と食に焦点を当て、ウルドゥー語を通じて広がる世界を探ります。収録は、西荻窪にある本格パキスタン料理店「ラヒ・パンジャービー」にて行いました。

※本記事は後編です。

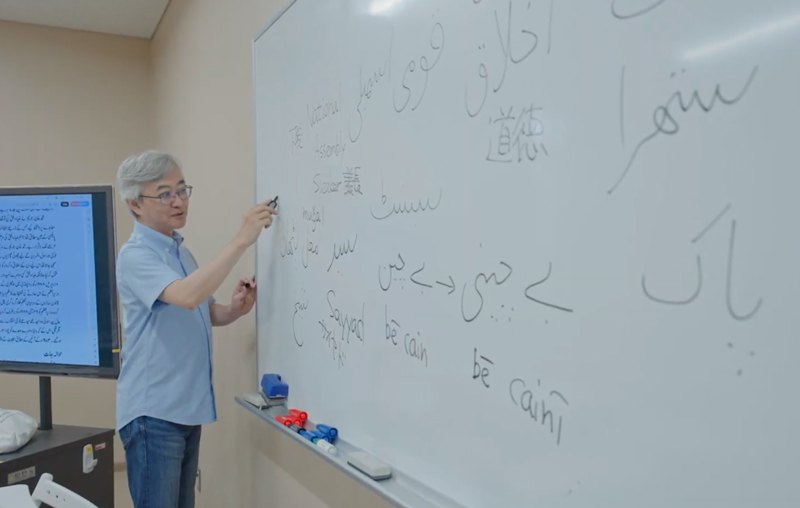

ゲスト: 萬宮健策 教授

東京外国語大学大学院総合国際学研究院 教授。東京外国語大学大学院を修了後、パキスタンに留学。その後、在パキスタン日本大使館の専門調査員やパキスタンの日本人学校の教員を経て、2011年から東京外国語大学で教員として勤務している。南アジア研究、特にウルドゥー語を専門とし、18歳で東京外国語大学に入学して以来、約40年以上にわたりパキスタンと南アジアの研究に携わってきた。パキスタンには留学で2年間滞在したほか、大使館での勤務や日本人学校での教員経験など、現地での豊富な経験を持つ。研究者情報

パーソナリティ: ママタルト 檜原洋平さん、大鶴肥満さん

-

-

ウルドゥー語の特徴

──ウルドゥー語には、どのような特徴がありますか?

ウルドゥー語を学ぶと、ヒンディー語を理解する人とも会話できるようになります。逆にヒンディー語を学ぶとウルドゥー語を理解する人と話せるようになります。どっちか学んでおけば南アジアのうちの半分以上の人たちとはコミュニケーションができます。自分がウルドゥー語を学んだからというわけではないのですが、先にウルドゥー語を学ぶことをお勧めします。2つは、文字の書き方が全然違うんですが、先にヒンディー語を学ぶと、ウルドゥー語の文字はアラビア文字を使っているのでどうやっても文字に見えないんですよね。難しい文字を先に学んでおいた方が、文字が楽に感じるのではないかと思います。

──ウルドゥー語の文字にはどのような特徴がありますか。

基本的には35種類の文字がありますが、それぞれの文字が単語の中での位置(単独、語頭、語中、語尾)によって形が変わるので、理論的には140種類の形があることになります。一見複雑に見えますが、漢字と比べれば文字数は少ないです。ただ、母音を表す文字がなく、記号だけで表されることが多いのが特徴です。さらに、その記号も省略されることが多いため、単語を見ただけでは発音がわからないことがあります。また、右から左へ書くのも特徴的です。

──次の料理が運ばれてきました。先生、これは何でしょう。

これは、「トリッパー」という料理です。ホルモンが煮込まれています。トリッパーは赤みがかった色合いで、一見するとかなり辛そうに見えると思いますが、スパイスが効いていますが、もつ煮込みに少し似ていますね。トリッパーを出しているお店は日本では少ないんです。

パキスタンの人々と詩文化

──パキスタンの人々の気質や国民性には、どのような特徴がありますか?

パキスタンの人々は非常に明るく人懐っこいです。「メヘマーン・ナワーズィー」という「お客さんをもてなす」という考え方が根強くあります。本当に「ここまでしなくても」と思うほど手厚くもてなしてくれます。訪問すると次から次へと引っ張り回されて、家に招待されることも多いです。自分から積極的に関わってくる国民性なので、日本人の控えめな態度とは対照的かもしれません。

──パキスタンでは言葉以外にもいろいろと学んだと思います。

まず「郷に入っては郷に従え」ということを学びました。留学して海外に行くと、日本の常識で物事を判断して落ち込んでしまう人が多いのですが、現地の人と同じ生活をしてみることで、より多くのことが学べます。例えば、清潔さの基準が日本とは異なりますが、それを日本の基準だけで判断してしまうと、現地での経験の意味がなくなってしまいます。まずは「同じことをやってみよう」という姿勢が大切です。また、イスラム教の影響が強い地域なので、宗教が日常生活の前面に出ています。1日5回の礼拝時間があり、断食の期間は店が開かないなど、宗教が生活に密接に関わっていることを実感しました。

ここに来て、聖者に対しさまざまな願い事をする。願いが叶えばお礼参りにも来る。

──詩が文化の中で重要な役割を果たしていると伺いました。

はい、詩はウルドゥー語文化の核心とも言える存在です。人々は自分の気持ちを伝える手段として、詩をとても大切にしています。たとえば、誰かが有名な詩人ガーリブ(Asadullah Khan Ghalib)の詩の一節を口にすると、周囲の人が自然と続きを唱和するんです。まるで詩が共通言語のように機能しているんですよ。宗教的な理由から、男女間の直接的な交流が制限されている場面もあります。だからこそ、詩を通じて感情を伝えることが非常に重要になるんです。言葉にできない思いを、詩が代弁してくれる。そうした文化的な感性が、パキスタンには根付いています。

パキスタンと日本、パキスタン人と日本

──パキスタンの方々は、日本に対してどんな印象を持っていらっしゃるのでしょうか。

パキスタンでは日本に対して、いい印象を持っています。パキスタンでは日本車が非常に多く、スズキ、トヨタ、ホンダなどのブランドは皆知っています。特にスズキの軽自動車が多く走っています。日本のものづくりは高く評価されており、車だけでなく電化製品や時計なども「日本製が一番」と思われています。歴史的には日露戦争での勝利や、原爆を受けた後の復興についても知られています。実は、パキスタンの人々は私たちが思っている以上に日本のことを知っているのです。

──日本にもパキスタンの人は多く住んでいるのでしょうか。

日本に住むパキスタン人は増えています。特に最近は家族で来る方も多く、おそらく2万人ほどはいるのではないでしょうか。埼玉県の八潮市、富山県の射水市、北海道の江別市などに多く住んでいます。特に射水市にはパキスタン料理店が多くあります。日本海側に多いのは、車の輸出がしやすいからです。日本に住むパキスタン人の90%以上は日本の中古車を海外に輸出する仕事に関わっています。彼らは非常に強力なネットワークを持っており、世界のどこでどんな車が必要とされているかの情報を共有しています。

遠くて近い南アジア──パキスタンをもっと知るために

──パキスタンとインドの関係について教えてください。

パキスタンとインドの関係は複雑です。個人同士は仲が良いのですが、国家間の関係は良好とは言えません。両国は何度も戦争を経験しており、特にカシミール地方の帰属問題が大きな課題となっています。地図を見ると、パキスタン支配地域とされている場所も、インドの地図では全てインド領とされています。また、パキスタンを流れるインダス川の水源がインドにあるため、インドがダムを作ると水が止まってしまうという問題もあります。国境は3000キロにも及び、パキスタンはインドとの戦争で3回とも敗北しているため、安全保障上の懸念も大きいです。この地域の問題は非常に複雑で、宗教や歴史、地政学的な要素が絡み合っています。

右:パキスタン側カシミールの中心都市ムザッファラーバード全景

──日本人がパキスタンについてもっと知るためには何が必要だと思いますか。

日本にいるとパキスタンに関する情報が非常に少なく、ニュースで取り上げられるのはテロなどのネガティブな出来事が多いです。しかし、それだけではないということを知ってほしいと思います。そのためには、自分で意識的にその地域に目を向け、言葉を学んだりすることで、今まで見えてこなかったことが見えてくるようになります。これは南アジアに限らず、どの地域についても言えることです。一度冷静にその地域の情報を自分で得ようとする姿勢が大切です。パキスタンには2億4000万人の人々が普通に生活しており、彼らがどんな食べ物を食べ、どんな生活をしているのかを知ることで、新たな発見があるはずです。言葉を学ぶことがその大きな一歩になると思います。

-

学びを広げるリンク集

訪れたお店の紹介

パキスタン家庭料理

ラヒ パンジャービー・キッチン (Rahi Punjabi Kitchen)

東京都杉並区西荻南3-15-17 2F(JR中央線・西荻窪駅 徒歩5分)

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―

食を通じて文化を知る――そんな体験をもっと広げたい方には、東京外国語大学出版会の『世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―』がぴったりです。料理から見える世界の多様性を、ぜひ味わってみてください。

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理― 沼野恭子【編】

ジャンル:食文化・料理・地域研究

版・貢:A5判・並製・224頁

ISBN:978-4-904575-49-9 C0095

出版年月:2015年10月30日発売

本体価格:1800円(税抜)

東京外国語大学オープンアカデミー

「もっとウルドゥー語を知りたい!」と思った方には、東京外国語大学オープンアカデミーのウルドゥー語講座がおすすめです。言葉を学びながら、パキスタンの文化や人々の魅力に触れてみませんか?年に2回の募集期間を設けているため、自分のペースで学び始めることが可能です。さらに、オンラインでの開講により、全国や全世界どこからでも気軽に参加できるのも大きな魅力です。新しい言語を学び、異文化交流の扉を開く絶好のチャンスです。ウルドゥー語を学びながら、未知の世界への一歩を踏み出してみませんか?

詳細・お申込みはこちらからご覧ください:

本記事に関するお問い合わせ先

東京外国語大学 広報・社会連携課

koho[at]tufs.ac.jp([at]を@に変えて送信ください)