世界を語ろう@TASC シリーズ第9回:ロシア文化と現代国際情勢 〜対談者:巽由樹子准教授

研究室を訪ねてみよう!

本学の研究・教育を社会に対して発信する役割を担うTUFS地域研究センター(TASC)が行うTASC対談シリーズ。吉崎知典TASCセンター長が、世界各地域の諸問題について、本学の教員と対談していきます。

読書の社会史は、時代や地域、社会の変化を理解する重要な手がかりとなる学問です。「TASC対談シリーズ」第9回では、19世紀ロシアの出版・読書文化を専門とする巽由樹子准教授と対談しました。歴史の深層を探りながら、現代の課題を考察しました。また、大学教育が多角的な視点を養う場としてどのような可能性を秘めているかについても意見を交わしました。(対談が行われた2025年3月13日時点の情報に基づく内容です)

第9回目の対談者:

巽由樹子准教授

略歴 東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授。ロシア文化史、特に19世紀ロシアの出版・読書文化を専門とする。著書に、『ツァーリと大衆──近代ロシアの読書の社会史』(東京大学出版会、2019年)、ミコラ・サモーキシュ『ウクライナの装飾文様』(東京外国語大学出版会、2023年、訳・解説)、O・ファイジズ『ナターシャの踊り──ロシア文化史』(白水社、2021年、共訳)など。

ファシリテーター:

吉崎知典特任教授/TUFS地域研究センター(TASC)長

専門分野は平和構築、戦略論、日本の安全保障等。慶應義塾大学法学部卒業、同大学院法学研究科修士課程修了。防衛庁防衛研究所助手、同主任研究官、防衛省防衛研究所理論研究部長、同特別研究官(政策シミュレーション)、同研究幹事を歴任した。2023年4月より現職。その間に英国ロンドン大学キングズ校客員研究員、米国ハドソン研究所客員研究員なども兼任。

読書の社会史

吉崎 TASC対談シリーズ「世界を語ろう@TASC」では、激動する世界情勢をテーマに各地域の専門家にその地域の動きについて伺っています。特に昨今のロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会に多大な影響を与えており、さまざまな課題を浮き彫りにしています。このような状況下で、地域の変化やその広がりについて、お話をお伺いできればと思います。まずは、巽先生のご専門分野やご関心についてお話しいただきたいと思います。

巽 私の専門は19世紀のロシアで、日本では珍しい分野で「変わっているね」と言われることも多いのですが、主に出版と読書の歴史を研究しています。子どもの頃から歴史が大好きで、当時を生きた人の実感として歴史を理解できるようになりたいという願望を持っていました。高校時代にドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を読もうとして挫折し、ふと疑問に思ったのが、「19世紀のロシアの読者たちは皆、そんなに真面目だったのだろうか?」ということでした。ところが大学に入ると、19世紀後半のロシアは実は資本主義が発達した時代であり、中間層を対象とした商業出版が盛んで、ドストエフスキーやトルストイ、チェーホフが流行作家だったことを知りました。それまで「神格化」されていたドストエフスキー作品のイメージが崩れ、人間的な一面が見えてきたのです。この経験をきっかけに、彼らの作品を読んだ読者たちにより近づけるよう、読書の社会史に取り組むようになりました。その後、大学院で学び、2004年から2006年までロシアに留学しました。当時のロシアは、90年代の混乱が落ち着き始め、石油や天然ガスの国際価格が上昇したことで経済が活発化していました。中間層の市民が成長し、社会主義時代の学界で見過ごされてきたロシアの中間層の歴史を研究するアクチュアリティがありました。日ロ間のビジネスの機会も増えて、今振り返ると明るい時代だったと感じます。

しかし、2022年のウクライナ侵攻が決定的な転換点となりました。その前兆は2014年のクリミア併合にさかのぼります。さらにさかのぼると2011年に下院選挙で政府による不正が疑われた際、ロシア国内で育っていたリベラルな市民層が大規模な反プーチン・デモを行いましたが、最終的には収束せざるを得ませんでした。一方で、日本では「恐(おそ)ロシア」といった表現を楽しむような風潮がありました。当時の自分もまた、その現実に十分気づけていなかったことに対して、反省や忸怩たる思いを抱いています。

吉崎 ロシアをどう理解していくべきかを考えるとき、読書と社会史という視点は非常に重要だと感じます。そこには、過去の文学が持つ非常に豊富な蓄積や、帝国としての広がりといった要素があります。それらが社会全体に深い影響を与えていることを考えると、この視点で取り組むことが有効だと思います。学生たちに授業でどのようなことを教えているのでしょう。

巽 学生たちに講義する中で、現在、非常に難しいと感じることが多くあります。「ロシア文化は素晴らしい」といった単純な評価で語るのは難しいですし、かといって、「ロシア文化は覇権主義的で問題を多く抱えている」といった二項対立的な見方では文化の複雑さを十分に理解できません。また、学生の中にはロシアに興味を持って学び始める人もいれば、ウクライナをはじめとした周辺地域やバルト諸国といった広がりを複合的に理解したいと考える人もいます。そのため、私自身も模索を重ねながら、ロシアだけに囚われるのではなく、複数の視点を持てるよう、ロシア帝国やソ連の様々な地域に触れるよう努力しています。

吉崎 文学、言語、社会の学びを通じて、東京外大生にとっても豊かな広がりをもたらすことができるのではないでしょうか。しかし、現在の状況ではロシアに行くことができませんし、ロシアの高官が日本に来ることもできないという制約があります。

巽 今求められているのは、ロシアと周囲の地域について、国外からでも、分析的に観察する力を学生たちに養ってもらうことだと思います。ロシア、そしてウクライナについては、かつて日本ではあまり馴染みのない存在でしたが、2022年以降、一気に情報が増えました。しかし、そうした情報はネット上などで非常に単純化された形で語られることが多く、それがイメージとして広がっています。言葉を学ぶことで、渡航は難しくても、現地のニュースや様々な情報を直接読むことができるようにすることが大切です。日本ではウクライナ語を専門的に学べる大学が少ないため、ロシア語専攻を入り口に選び、そこからウクライナ語の授業も履修している学生もいます。学生には、ロシア語やウクライナ語、英語など複数の言語を身につけながら、分析的な視点でその地域を捉える力を養ってほしいと考えています。

また、言葉だけでなく、歴史や文化、経済、法、政治など、様々な側面の理解も必要でしょう。簡単ではありませんが、読書の社会史だけではなく、メディアという観点を取り入れた授業を設計し、意欲的な学生たちの助けとなるような学びの機会を提供していきたいと考えています。

旧ソ連圏におけるメディアと言語のパワーバランスの変容

吉崎 ウクライナを巡る国際関係は激動しており、アメリカは「頭越しの外交」を通じて紛争の争点を外す手法を取っています。一方、ロシアは自国のナラティブを展開し、国境線や民族の扱いを正義として議論しています。私は授業で学生たちとシミュレーションを行い、異なる国の視点を経験させることで、多角的な視点を養う機会を提供しています。その過程で、普段受け入れがたいと感じる考え方を体験し、相手の視点にも理解を示す学生が出てくることがあります。この取り組みを通じて、広い視野を持つ場を作っています。 例えばウクライナやロシア、ヨーロッパに焦点を当てながら、現在それらの地域で起きている問題や、それがどのようにグローバルな影響を及ぼしているのかご意見をお聞かせいただけますか。

巽 1991年にソビエト連邦が解体され、ウクライナを含む諸共和国が独立しました。ソ連時代のテレビ放送は、モスクワの国営テレビ局が中核となり、通信衛星を使って共通のニュースや番組を連邦構成共和国に提供していました。各共和国ではそれぞれの言語を使った番組も制作されていましたが、全体的にはロシア語が優先され、学習や仕事においても主要な言語として機能していました。しかし、ソ連邦解体後にはそのヒエラルキーも崩れ、民放が次々と設立される中で、ウクライナではウクライナ語とロシア語の局に分かれ、視聴率や人気が変動していきました。

政権の動きによっても言語の優先順位は変わりました。ヴィクトル・ユシチェンコ政権(2005年1月23日 - 2010年2月25日)ではウクライナ語放送が優先され、ロシア語放送が抑制されました。一方、ヴィクトル・ヤヌコーヴィチ政権(2010年2月25日 - 2014年2月22日)では逆にメディアでのウクライナ語使用が25%に制限され、その後ユーロマイダン(2013年11月にウクライナで起きた市民運動)を契機に、今度はロシア語が準公用語の地位から外されました。これにより、ウクライナのメディア言語はウクライナ語が中心となり、かつてユニバーサルな言語であったロシア語の地位が下がりました。この変化はロシア政権にとって感情的な傷を与えるだけでなく、実利的な影響の低下にもつながる可能性があります。ですから、国外のロシア語話者の結束を強化し、ロシア語の世界を存続させることを目的とするルースキー・ミール財団(ロシア語とロシア文化を世界中で促進することを目的とした政府支援組織)の活動などが出てくるのでしょう。しかし、ロシア語優位性への取り組みは大国主義的で強圧的な側面もあり、現代では批判的な見方をされています。

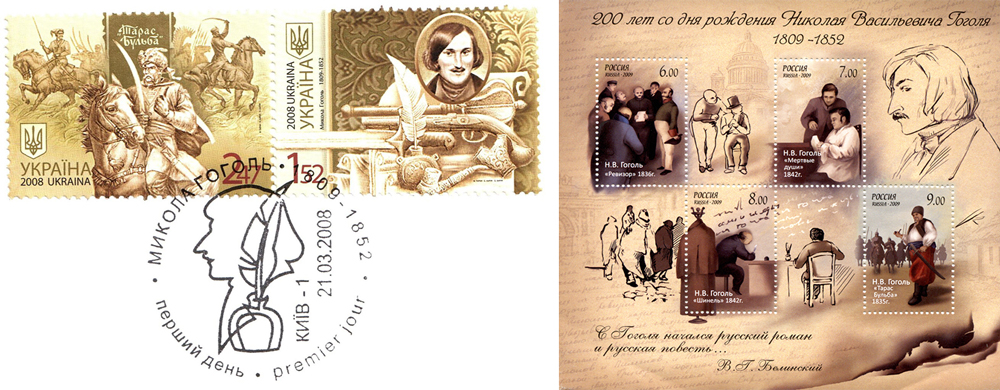

歴史的には、19世紀ロシア帝国の政策としてロシア語の強制が行われましたが、ロシア語を通じた文化活動には自律的な動きも見られました。例えば、ウクライナ出身の作家ニコライ・ゴーゴリは、首都ペテルブルクを舞台にした『鼻』『外套』などが有名ですが、『タラス・ブーリバ』『ディカーニカ近郊夜話』などウクライナの歴史や民話を題材にした作品もロシア語で書き、ロシア文学史に重要な成果を残しました。彼はロシア語を使用した文化に惹かれ、それに加わることで自身のキャリアを築きました。ロシア語は単一的なものではなく、多様性を内包する言語として文化を紡いできたのです。その複数性は政治的な意図で作り出せるものではないと考えています。

吉崎 この対談を通じて浮かび上がる一つの共通テーマは、「多様性の許容」です。例えば、イスラムや宗教の話題、文明の広がりや帝国的な影響を考える際、民族性や社会性、土着性など、どれほどの多様性を認めるべきかという課題がほぼ共通して存在します。ある程度の多様性を認めることで、文明や帝国、権威を長期的に安定させることが可能だと考えます。強圧的な方法では必ず反発を招き、それを抑えるコストは非常に大きくなります。これもまた、歴史を学ぶ中で得られる一つの発見です。

巽 現在はロシアへの留学が難しい状況にあるため、代わりに中央アジアやバルト地方へ留学する学生も多くいます。そこでソ連時代やロシア帝国時代の影響を持ちながらも、現地の人々の実感に基づいた多様な文化を学ぶ機会が増えています。その知見は、現在報道されている国際政治の表層と、現地の実情が必ずしも一致しないことを理解する助けとなるかもしれません。

東京外大生へのメッセージ、夢

吉崎 最後に、東京外大の学生や本学を目指す学生に、学んでほしいと思うことがあればお話しいただければと思います。

巽 ロシアは大国主義的で脅威とされる部分もありますが、そういうものに対して関心を持ち、卒業論文やその先の研究、国際機関での仕事やビジネスなどに繋げたいと考える学生がいることは、この大学の大きな魅力であり、教員としてもわくわくする点だと感じています。本学には、歴史学、文学、言語学など多様な専門分野の先生方がおり、現代の国際社会や世界秩序だけでなく、その土台にある「普通の人々」の実感や文化の自律性を理解するための授業が多くあります。これが本学の強みであり、学生たちに量だけではなく、深みのある「ふっくらした知識」を提供するものだと思います。そのためには、ロシアが激動する中で教員としても常にアップデートを行い、自分の守備範囲を広げる努力が必要だと感じています。私自身もさらに成長できるかもしれないという感覚が、この大学がくれる夢の一つかもしれません。

吉崎 学生が興味を持って勉強しようとしている言語や社会と、教員が取り組もうとしている内容が一致している大学というのは、意外と少ないかもしれませんね。

巽 教員の側が「これ面白いでしょ!」と提案して、それを学生が「それやりたい!」と受け止めてくれるのは、とても嬉しく思います。もしかすると、そうした関係性があることで学生さんも楽しく学んでくれるのかもしれないですね。

吉崎 学生たちがそれぞれ多様な関心を持ちながら、共通の地域やテーマに取り組んでいる様子を見ると面白いですよね。

巽 学生たちは、様々な言語における共通点を見つけて、「面白い」と感じる一方で、さらに学んでいく中で「この表現は他の言語には絶対にない」と気づく場面も多いようです。同じスラブ系言語でも、「先生、こんなに違うんですよ!」と熱をこめて伝えてくれる学生がいます。一つひとつの違いを丁寧に観察し、それぞれを深く理解しようとする姿勢を持つ学生たちに、着任してから何度も感心させられています。

吉崎 まさにそうですね。東京外大って本当に独特で、学生たちが言語間や地域間の共通点と個別性の両方に目を向けながら学べる環境は、とてもユニークだと思います。この独特さこそが東京外大の大きな魅力であり、学生たちがそれを楽しみながら成長している姿を見るのは、本当に嬉しいですね。本日はありがとうございました。