地球ディッシュカバリー【第1回・前編】世界15億人とおはなしできちゃうウルドゥー語とパキスタン【前編】 ゲスト:萬宮健策 教授

研究室を訪ねてみよう!

お笑いコンビ・ママタルトさんをパーソナリティに迎え、世界の食文化を入り口に、地域の社会や文化を掘り下げるポッドキャスト「ママタルトの地球ディッシュカバリー 〜東京外大の先生と一緒〜」が始まりました。教員の専門領域を、料理や言語といった身近なテーマを通してひもときながら、地域の魅力や国際的なつながりを多角的に紹介していきます。

第1回は、大学院総合国際学研究院の萬宮健策教授をゲストに迎え、南アジアの文化と食に焦点を当て、ウルドゥー語を通じて広がる世界を探ります。収録は、西荻窪にある本格パキスタン料理店「ラヒ・パンジャービー」にて行いました。

「ウルドゥー語」は日本ではあまり馴染みがないものの、実は約15億人もの人々とコミュニケーションが取れる可能性を秘めた言語です。パキスタンの文化や言語、そして現地での体験を通じて、ウルドゥー語の魅力と可能性について深く掘り下げていきます。パキスタン料理を味わいながら、言語の背景にある歴史や文化、そして国際関係まで、幅広い視点から南アジアの魅力に迫ります。

ゲスト: 萬宮健策 教授

東京外国語大学大学院総合国際学研究院 教授。東京外国語大学大学院を修了後、パキスタンに留学。その後、在パキスタン日本大使館の専門調査員やパキスタンの日本人学校の教員を経て、2011年から東京外国語大学で教員として勤務している。南アジア研究、特にウルドゥー語を専門とし、18歳で東京外国語大学に入学して以来、約40年以上にわたりパキスタンと南アジアの研究に携わってきた。パキスタンには留学で2年間滞在したほか、大使館での勤務や日本人学校での教員経験など、現地での豊富な経験を持つ。>>研究者情報を見る

パーソナリティ: ママタルト 檜原洋平さん、大鶴肥満さん

ウルドゥー語とはどんな言語?

──今回、ぼくらが萬宮先生に「ウルドゥー語とパキスタン」 について教えていただく学びの食卓は、こちら、杉並区西荻窪にあるパキスタン料理のお店、『ラヒ・パンジャービー・キッチン』さんです。お店の名前の「ラヒ・パンジャービー」って、どういう意味なんでしょうか。

「ラヒ」はウルドゥー語で「旅人」を意味します。お店の店長のラヒームさんのお名前もかけています。パンジャービーは、ラヒームさんのふるさとパンジャーブ地方から来ているとのことです。

──まずは、パキスタンについての基本情報を伺ってもよろしいでしょうか。

パキスタンはインドの西側に位置し、アフガニスタンやイランと国境を接しています。北には中国があります。面積は日本の約2倍で、人口も日本のほぼ2倍の2億4000万人ほどです。世界で5番目に人口が多い国です。特徴的なのは、人口の95%以上、おそらく97%ぐらいがイスラム教徒であることです。おそらく今、世界で最も多くイスラム教徒を抱える国でしょう。

産業は元々農業が中心でしたが、徐々に工業化が進んでいます。日本の自動車メーカーも進出しています。農業では小麦やマンゴーの栽培が盛んです。

──パキスタンで話されている言語は?

ウルドゥー語が国語で、パキスタン全体に広く通用しています。日本で言うと東京弁のような感じで、どこに行ってもこの言語を話せば通用します。ただ、パキスタンの2億4000万人のうち、生まれた時からウルドゥー語を母語として使っている人は約7000万人ほどです。しかし、学校で学ぶので、97%以上の人がこの言語を理解できます。インドにも1億人以上のイスラム教徒がいて、彼らもウルドゥー語を話します。

ウルドゥー語は、日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、イギリスやアメリカなど世界各国に移民として住んでいる人たちもウルドゥー語を使っているので、この言語を習得すると約15億人の人々とコミュニケーションをとることができるんです。といっても実はこれには「からくり」があります。インドで話されているヒンディー語とウルドゥー語はほぼ同じ言語なんです。文法がわかっていれば、文字は違いますが会話は成立します。インドの大半の人たちも含めれば、中国の人口ぐらいの人々とコミュニケーションが取れるということになります。

──ヒンディー語とウルドゥー語はどれくらい近い関係なのでしょうか。

日本の関西弁と東京弁よりもさらに近いです。インドに行ってウルドゥー語を話すと「あなたはヒンディー語が上手ですね」と言われますし、逆にヒンディー語を学んだ人がパキスタンに行くと「あなたはウルドゥー語が上手ですね」と言われます。本当にどちらの言語を話しているのか区別がつかないほどです。日常会話に関してはほぼ同じ単語を使います。これは自国のプライドの問題で、主に話者が信仰する宗教の違いから別の言語として区別されているのです。

ウルドゥー語の特徴の一つは、言語名に地域の名前が入っていないことです。普通は言語名に地域名が含まれることが多いのですが、「ウルドゥー」という語彙はトルコ語の単語で、元々「軍の駐屯地」や「キャンプ地」という意味です。そのため、名前を聞いただけでは何語なのかわからず、説明が必要になります。これは言語名として少し損をしている面があります。

歴史をさかのぼると、ムガル帝国の時代からこの地域には西方からの影響がありました。今のデリー周辺の言語と西方から来た人々が使っていた言葉がウルドゥー語の元になったと言われています。軍隊を意味する「ウルドゥー」という言葉がそのまま言語名として残ったのです。ヒンディー語とウルドゥー語は元々同じ言語から派生したものなのです。

──ウルドゥー語は習得しやすい言語なのでしょうか。

文字を除けば、日本人にとって比較的習得しやすい言語です。特に語順が日本語とほぼ同じなので、日本語の発想のまま単語を並べていけば基本的に通じます。英語のように主語を最初に持ってくる必要がないので、文法的には習得しやすいと言えます。ウルドゥー語はアラビア語と同じような文字を使います。

──一品目が届きました。これはどのような料理ですか。

「ハリーム」という料理です。豆と牛肉を使った料理です。長時間煮込むので、具材は原型がなくなるほどドロドロになっています。

──ウルドゥー語で「いただきます」はなんていうのでしょうか。

「ビスミッラー」

──美味しい。ちゃんとお豆ですね。ちゃんと豆が煮込まれていて、それにスパイスと牛肉が合わさっていますね。ペースト状だからさらっとしていて、いわゆるカレーのイメージとは違いますね。

日本のカレーに近いかもしれませんが、パキスタンではこういった料理を「カレー」とは呼びません。何が入っているかで名前が付けられています。これは日本人にも食べやすい味だと思います。お米はバスマティ米という長粒種を使っています。日本米よりもパサパサしていて、水分が少ないのが特徴です。このタイプのお米はチャーハンやピラフに向いています。

食事の際には炭酸飲料をよく飲みます。パキスタンの人々は冷たすぎる飲み物よりも、少し冷えた程度の飲み物を好む傾向があります。

──続いてビーフシチューのようなものがきましたが、こちらは、どんな料理なのでしょうか。

これは、私のおすすめ料理なのですが、パキスタンの漬物と肉を組み合わせた「アチャール・ゴーシュト」という料理です。漬物の酸味とスパイスが肉に絡んで、非常に風味豊かです。パキスタンでは、マンゴーが漬物としてよく使われます。パキスタンでは漬物用のマンゴーというものがあります。人参や大根など他の野菜も漬物に使うのですが一番有名なのはマンゴーの漬物です。

「アチャール・ゴーシュト」は、ナーンと一緒に食べると美味しいです。パキスタンでは、ナーンは外で買ってくることが多いと思います。日本でいうパン屋さんのようなものです。家庭ごとにお気に入りのナーン屋さんがあってそこで買ってきます。

萬宮先生とウルドゥー語

──ウルドゥー語を学ぼうと思ったのは、何かきっかけがあったのでしょうか。

高校の頃に東京外国語大学という大学があることを知り、そこで学びたいと思ったのがきっかけです。特定の言語を学びたいというよりも、まずその大学に行きたいという気持ちが先にありました。当時は入学願書を出す時点で一つの言語を選ばなければならず、たまたまウルドゥー語を選んだというのが正直なところです。高校生の時点でパキスタンに特別な興味があったわけではありません。

私もそうだったのですが、学生の多くは入学してくる時点では、ウルドゥー語がどこで話されているのか、どんな言語なのかを知らないことが多いので、まずはどこで話されている言語なのか、どんな特徴があるのかを理解してもらうことから始めます。入学した後に関心を持ってもらうことが重要だと考えています。社会情勢によって人気の言語は変わりますが、ウルドゥー語はなかなか日本のメディアに登場しないので、積極的にアピールする必要があります。

──先生はパキスタンにはどのくらい滞在されているのでしょうか。

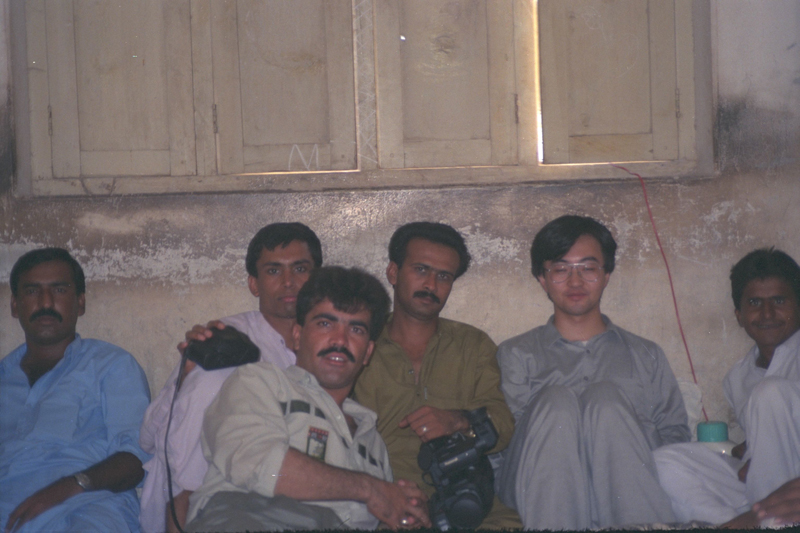

トータルではかなり長く滞在しています。まず1988年7月に大学在学中に初めての海外旅行としてパキスタンに6ヶ月間アルバイトをしに行きました。その後、正式な留学で2年間滞在しました。帰国後、少し経ってから大使館の専門調査員として3年間、そしてそのまま日本人学校で1年間働きました。留学時は日本人がいない環境を選びました。日本人がいるところに行ってしまうと日本語で話してしまうので、言語習得のためには誰もいない環境の方が良いと考えたからです。

-

-

学びを広げるリンク集

訪れたお店の紹介

パキスタン家庭料理

ラヒ パンジャービー・キッチン (Rahi Punjabi Kitchen)

東京都杉並区西荻南3-15-17 2F(JR中央線・西荻窪駅 徒歩5分)

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―

食を通じて文化を知る――そんな体験をもっと広げたい方には、東京外国語大学出版会の『世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―』がぴったりです。料理から見える世界の多様性を、ぜひ味わってみてください。

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理― 沼野恭子【編】

ジャンル:食文化・料理・地域研究

版・貢:A5判・並製・224頁

ISBN:978-4-904575-49-9 C0095

出版年月:2015年10月30日発売

本体価格:1800円(税抜)

東京外国語大学オープンアカデミー

「もっとウルドゥー語を知りたい!」と思った方には、東京外国語大学オープンアカデミーのウルドゥー語講座がおすすめです。言葉を学びながら、パキスタンの文化や人々の魅力に触れてみませんか?年に2回の募集期間を設けているため、自分のペースで学び始めることが可能です。さらに、オンラインでの開講により、全国や全世界どこからでも気軽に参加できるのも大きな魅力です。新しい言語を学び、異文化交流の扉を開く絶好のチャンスです。ウルドゥー語を学びながら、未知の世界への一歩を踏み出してみませんか?

詳細・お申込みはこちらからご覧ください:

ポッドキャスト・記事に関するお問い合わせ先

東京外国語大学 広報・社会連携課

koho[at]tufs.ac.jp([at]を@に変えて送信ください)