地球ディッシュカバリー【第3回・後編】神秘と伝説が息づく国 エチオピア ゲスト:石川博樹 教授

研究室を訪ねてみよう!

お笑いコンビ・ママタルトさんをパーソナリティに迎え、世界の食文化を入り口に、地域の社会や文化を掘り下げるポッドキャスト「ママタルトの地球ディッシュカバリー 〜東京外大の先生と一緒〜」が始まりました。教員の専門領域を、料理や言語といった身近なテーマを通してひもときながら、地域の魅力や国際的なつながりを多角的に紹介していきます。

今回はアジア・アフリカ言語文化研究所の石川博樹教授をゲストに迎え、中目黒のエチオピア料理店「クイーン・シーバ」を舞台に、エチオピアの歴史、文化、そして食について深く掘り下げます。独自のキリスト教文化や食文化の魅力、そして日本との意外な歴史的つながりまで、エチオピアの多様な側面に迫ります。

※本記事は後編です。

ゲスト: 石川博樹 教授

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 教授。東京大学 文学部歴史文化学科を卒業。東京外国語大学の助教、准教授を経て、2025年度、教授に就任。エチオピアを中心とするアフリカ史の研究を専門とする。特にエチオピアの食文化史に関する研究で知られ、「インジェラ」と呼ばれるエチオピアの食品の成立をめぐる歴史などを研究している。また、16世紀から17世紀にかけてのイエズス会のエチオピア布教活動に関する歴史研究も行っており、ポルトガルへの留学経験もある。エチオピアの遺跡調査にも携わり、アフリカの食文化の歴史についても幅広く研究を行っている。研究者情報

パーソナリティ: ママタルト 檜原洋平さん、大鶴肥満さん

私たちの暮らしとつながるエチオピア

────他に、他のアフリカ諸国とは違う、エチオピアならではのことはありますか。

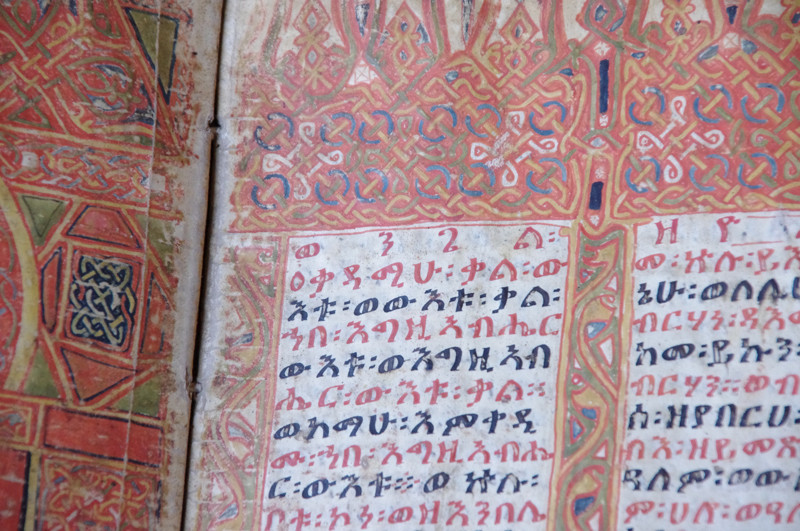

エチオピアのキリスト教徒は、エチオピア文字という独自の文字を使用しています。エチオピア文字は古代に南アラビア(現在のイエメン)から伝わってきた文字を基にしています。古代南アラビア文字は子音を表す文字しかありません。現在のアラビア文字と同様に、読み手が母音を補って読む必要があります。しかしエチオピア文字は字形を変化させることにより、子音+母音の組み合わせになっています。母音は7つ、子音は30以上あるので、文字数は全部で200以上になります。

他には、エチオピアでは独自の暦が用いられています。9月に新しい年が始まり、30日の月が12個と、5日ないし6日の13番目の月があります。今日は西暦では2025年10月1日ですが、エチオピア暦では2018年マスカラム月21日です。エチオピア暦が西暦より7年遅れているのは、「イエス・キリストが生まれた年の解釈の違いによるもの」というのが学術的な説明ですが、エチオピアでは一般的に「イエス・キリストが生まれたという情報がエチオピアに伝わるのに7年かかったから」と説明されます。

────新しい料理が届きました。

これらはエチオピア以外のアフリカの料理です。これまで私はエチオピアだけではなく、アフリカ大陸の他地域の食文化についても調べてきましたので、紹介できればと思います。

まずこちらの三角形の食べものは「サモサ」と言います。カレー粉で味付けをしたジャガイモなどの具材を小麦粉の皮で包んで揚げたものです。インドでよく食べられているものなのですが、イギリスがインドを植民地にした後、東アフリカも植民地とした結果、インドから多くの人々が東アフリカに移り住み、サモサを持ち込みました。今では、サモサはアフリカ料理の1つとして紹介されることが多くなっています。

こちらは鶏肉とラム肉のグリルで、横にオクラが添えられています。鶏肉やラム肉はアフリカではよく食べられています。そしてオクラは実はアフリカが原産です。日本には、幕末にアメリカ経由で入ってきて、昭和30年代くらいに広まりました。スイカもアフリカの原産なんですよ。

逆に現在のアフリカの食文化に欠かせないトウモロコシ、トマト、トウガラシなどの作物は、15世紀以降の「コロンブス交換」によってアフリカへ渡ってきました。「コロンブス交換」とは、コロンブスの新世界到達以降に起きた世界規模の作物・動物・病原体などの交換を指す言葉です。この交換によって、ヨーロッパ・アフリカ・アジアには数多くの重要な作物がもたらされました。その一方で、カリブ海の島々や南北アメリカ大陸には、疫病が広まりました。それによって現地の人々が多数亡くなったために、アフリカから大西洋を越えて奴隷が持ち込まれるようになり、大西洋奴隷貿易が始まりました。奴隷として連れてこられたアフリカの人々は、カリブ海の島々などでサトウキビの栽培に従事させられました。その結果、ヨーロッパに大量の砂糖がもたらされ、ヨーロッパで砂糖を大量に消費する食文化が生まれました。今日、私たちが砂糖をふんだんに使ったお菓子を楽しんだり、また砂糖の大量摂取に気をつけたりする背景には、このような歴史上の悲劇があるのです。

────エチオピアには「シバの女王」伝説以外にも神秘的な伝説はありますか?

シバの女王とイスラエル王国のソロモン王の間に生まれた息子が、成長後、エルサレムを訪れ、ユダヤ民族の秘宝である「聖櫃(せいひつ)」をエチオピアに持ち帰ったとする伝説もあります。「聖櫃」は、映画『インディ・ジョーンズ』シリーズの「レイダース 失われたアーク」の「アーク」のことです。アークには不思議な力が備わっていると信じられているので、それを利用して世界征服をしようとするナチス・ドイツの野望をインディ・ジョーンズが阻止するという話しです。世界遺産に指定されているエチオピアの古都アスクムのある建物の中にアークが保管されているとエチオピアでは信じられています。

────エチオピアと日本の関係について教えてください。

近年は中国の存在感が増しているので日本の印象は薄くなっていますが、歴史的には興味深い関係がありました。1930年代、アジア・アフリカのほとんどの地域がヨーロッパ諸国の植民地になっていた中で、エチオピアと日本は数少ない独立国でした。エチオピアの人々は明治維新後に急激に近代化した日本を見習おうとしました。1931年に公布されたエチオピア帝国憲法は大日本帝国憲法を模範にしたものだと言われています。エチオピア帝国の皇帝はソロモン王とシバの女王の間に生まれた息子の末裔とされていましたが、ソロモン王は紀元前10世紀の人ですので、エチオピアの帝室は3000年の歴史があるということになります。日本の皇室も第二次世界大戦前には2600年の歴史があるとされていました。このように長い歴史を持つ皇室を持つという共通点もあり、両国の人々はお互いに親近感を持ちました。日本の華族の女性とエチオピアの王子の縁談話があったり、1930年代後半にエチオピアがイタリアに攻められた時に、高知の菓子店の店主が「エチオピア饅頭」と名付けた黒糖饅頭を売り出して応援したりといった交流もありました。

────エチオピアの陸上選手が強い理由は何ですか。

エチオピアは標高2000m以上の空気の薄い高原に多くの人が住んでいるため、心肺能力が鍛えられるのだと思います。また、公共交通機関が発達していないため、学校に行くにも長距離を歩いたり、走ったりすることが日常的な地域もかなりあります。エチオピアの陸上選手で最も有名なのはアベベ・ビキラで、1960年のローマオリンピックで裸足で走って優勝したことがよく知られています。彼は1964年の東京オリンピックでも優勝し、マラソン競技で初めて連覇を達成しました。彼の活躍以降、多くのエチオピア人選手が長距離走で活躍するようになりました。

────食後のコーヒーが届きました。

エチオピアはコーヒーの原産地です。エチオピアのコーヒー豆は、イエメンのモカ港から輸出されたので、「モカ」と呼ばれるようになりました。最近ではエチオピア国内の産地名(イルガチェフ、イルガチェフなど)で呼ばれるコーヒーを目にすることも増えています。コーヒーがどのように飲まれるようになったかについてはよく分かっていないのですが、ヤギ飼いの少年が、ヤギがコーヒーの実を食べて元気になるのを見たことがきっかけになったという伝説があります。そのヤギ飼いの少年の名前が実は「カルディ」なんです。「カルディ」というお店の紙袋に人面犬のような動物が描かれていますが、これ、実はヤギです。そして、その横に少年がいますが、これがカルディ少年です。エチオピアには「コーヒーセレモニー」という独自のコーヒーを淹れる儀式があり、お客さんを招いた際にコーヒーを淹れてもてなすことは重要な文化です。

────エチオピアの主な産業は何ですか。

エチオピアの主な産業は農業です。国内総生産の約3割、雇用の7割以上を農業が占めています。コーヒーの生産が重要で、他にもテフ(インジェラの原料)や穀物なども生産しています。エチオピア料理ではあまり使われませんが、品質の高い白ゴマも生産されており、日本も輸入しています。最近では、バラなどの切り花の輸出も盛んで、オランダに次ぐ輸出国となっています。

────エチオピアは今、どのような状況なんですか。

残念ながら、2020年にコロナで世界中が大騒ぎしているときに内戦が始まり、現在も完全には収まっていません。1991年に社会主義政権が倒れた後、北部のティグライ人たちを中心に国の運営が行われていましたが、それに対する不満が高まり、2018年に現在の首相に変わりました。その後、ティグライ人とそれ以外の人々の間で緊張が高まり、2020年に内戦が勃発しました。国の主導権を巡る争いです。2000年以降、エチオピアは経済成長を続けていていますが、一人当たりの所得はまだ低く、「戦争をしている場合ではないのに」と感じています。

────改めて石川先生から、エチオピアについて皆さんに知ってほしいことや伝えたいことはありますか。

日本人にとってアフリカは馴染みのない地域だと思いますが、アフリカには多様な文化があります。その中でもエチオピアでは興味深い独特な文化が育まれてきました。「料理などを通して、エチオピアやアフリカに関心を持ってくださる方が増えてくれたらいいな」と感じています。また、歴史というものは、多くの人々にとって「自分たちとは関係のない過去」と思われがちですが、コーヒーや砂糖という私たちにとって身近なものが、歴史を紐解けばアフリカと関係のあるものだったように、私たちの身の回りの有形無形のもの一つ一つに思いがけない歴史が秘められていることもあります。この世界は無数の必然と偶然が折り重なって現在の姿になっていること、私たち一人ひとりも歴史を作っている一員だということを感じていただければと思います。

────最後に、エチオピアの言葉で、「ありがとうございました」「さようなら」は、何と言うんでしょうか。

アムハラ語で、「ありがとうございます」は「アムセグナロ」、「さようなら」は「デナ・フヌ」や「チャウ」と言います。

────本日は、東京外国語大学の石川教授に、エチオピアについてお話しいただきました。アムセグナロ。チャウ!

-

学びを広げるリンク集

訪れたお店の紹介

エチオピア料理レストラン

クイーン・シーバ (Queen Sheba)

東京都目黒区東山1丁目3−1 ネオアージュ中目黒 B1F(中目黒駅より徒歩7分)

『人はみなフィールドワーカーである ――人文学のフィールドワークのすすめ』

フィールドワーカーとは、本当のところ、いったいどんな手法で、どのようなフィールドワークを行っているのか――。

第1部「フィールドに入る」、第2部「フィールドワークを支えるもの」、第3部「過去をフィールドワークする」の3部構成で、歴史学・言語学・人類学の、第一線の研究者17名が、アジアからアフリカにかけての広範な地域を対象に、自らの生を重ねあわせ、フィールドとの関わりを語る。日常と、世界と、知を「フィールドワーク」するための入門書です。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所創立50周年記念出版。

『人はみなフィールドワーカーである ――人文学のフィールドワークのすすめ 』西井凉子【編】

ジャンル:フィールド研究・教材・人類学

版・頁:A5判 並製 296頁

ISBN:978-4-904575-38-3 C0036

出版年月:2014年6月30日発売

本体価格:2300円(税抜)

https://wp.tufs.ac.jp/tufspress/books/book29/

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―

食を通じて文化を知る――そんな体験をもっと広げたい方には、東京外国語大学出版会の『世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―』がぴったりです。料理から見える世界の多様性を、ぜひ味わってみてください。

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理― 沼野恭子【編】

ジャンル:食文化・料理・地域研究

版・貢:A5判・並製・224頁

ISBN:978-4-904575-49-9 C0095

出版年月:2015年10月30日発売

本体価格:1800円(税抜)

東京外国語大学オープンアカデミー

「もっとアムハラ語を知りたい!」と思った方には、東京外国語大学オープンアカデミーのアムハラ語講座がおすすめです。言葉を学びながら、エチオピアの文化や人々の魅力に触れてみませんか?年に2回の募集期間を設けているため、自分のペースで学び始めることが可能です。さらに、オンラインでの開講により、全国や全世界どこからでも気軽に参加できるのも大きな魅力です。新しい言語を学び、異文化交流の扉を開く絶好のチャンスです。アムハラ語を学びながら、未知の世界への一歩を踏み出してみませんか?

詳細・お申込みはこちらからご覧ください:

本記事に関するお問い合わせ先

東京外国語大学 広報・社会連携課

koho[at]tufs.ac.jp([at]を@に変えて送信ください)