地球ディッシュカバリー【第3回・前編】神秘と伝説が息づく国 エチオピア ゲスト:石川博樹 教授

研究室を訪ねてみよう!

お笑いコンビ・ママタルトさんをパーソナリティに迎え、世界の食文化を入り口に、地域の社会や文化を掘り下げるポッドキャスト「ママタルトの地球ディッシュカバリー 〜東京外大の先生と一緒〜」が始まりました。教員の専門領域を、料理や言語といった身近なテーマを通してひもときながら、地域の魅力や国際的なつながりを多角的に紹介していきます。

今回はアジア・アフリカ言語文化研究所の石川博樹教授をゲストに迎え、中目黒のエチオピア料理店「クイーン・シーバ」を舞台に、エチオピアの歴史、文化、そして食について深く掘り下げます。独自のキリスト教文化や食文化の魅力、そして日本との意外な歴史的つながりまで、エチオピアの多様な側面に迫ります。

ゲスト: 石川博樹 教授

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 教授。東京大学 文学部歴史文化学科を卒業。東京外国語大学の助教、准教授を経て、2025年度、教授に就任。エチオピアを中心とするアフリカ史の研究を専門とする。特にエチオピアの食文化史に関する研究で知られ、「インジェラ」と呼ばれるエチオピアの食品の成立をめぐる歴史などを研究している。また、16世紀から17世紀にかけてのイエズス会のエチオピア布教活動に関する歴史研究も行っており、ポルトガルへの留学経験もある。エチオピアの遺跡調査にも携わり、アフリカの食文化の歴史についても幅広く研究を行っている。研究者情報

パーソナリティ: ママタルト 檜原洋平さん、大鶴肥満さん

-

「シバの女王」とエチオピアの記憶

──今回、ぼくらが石川先生にエチオピアについて教えていただく学びの食卓は、こちら、中目黒にあるエチオピア料理のお店『クイーン・シーバ』さんです。石川先生、「クイーン・シーバ」とはどういう意味なのでしょうか。

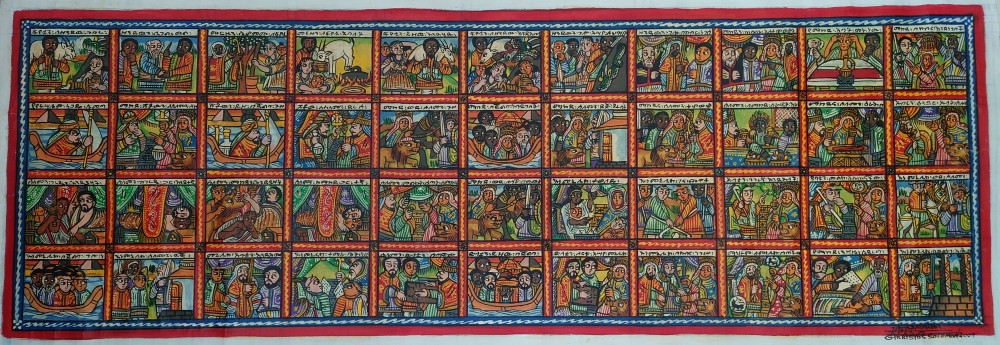

日本では「シバの女王」という名前で知られている女王のことです。キリスト教とユダヤ教の聖典になっている『旧約聖書』に、現在イスラエルやパレスチナのあたりにあったイスラエル王国のソロモン王のもとを、シバの女王が訪れ、王の知恵に感嘆して帰国したという短いエピソードが書かれています。その後シバの女王をめぐって多くの伝説が語られるようになるのですが、エチオピア版のシバの女王伝説では、女王がソロモン王の子を身ごもって息子を出産し、その子が後にエチオピアの王になったとされています。

──エチオピアの基本情報から教えていただけますか。

エチオピアの正式名称はエチオピア連邦民主共和国といいます。アフリカ大陸の北東部に位置している内陸国で、面積は日本の約3倍です。人口はおよそ1億3000万人で世界10位ぐらいですが、少し前まで日本と同じぐらいでした。日本は少子高齢化で減っていて、エチオピアは人口が増えているので、ついに日本はエチオピアに抜かれました。アフリカというと暑いイメージがありますが、エチオピアには平均標高2300mの冷涼な高原が広がり、そこに多くの人が住んでいます。首都のアジスアベバは標高が2355mで、日本で言えば富士山の5合目ぐらいの高さにあります。エチオピアでは、320万年前の人類の祖先の化石が発掘されているので、人類の進化を語る上で、すごく重要な場所でもあります。

────エチオピアでは何語が話されているのでしょうか。

エチオピアは多民族国家で、およそ100の言語が話されています。現在は「すべての言語が平等」という原則になっていますが、アムハラ語が公用語的に使われています。話者人口の多い言語はオロモ語です。私は19世紀まで文章を書くのに使われていたゲエズ語という言語しか学んでいないので、アムハラ語もオロモ語も話せません。ゲエズ語とアムハラ語は、文字はほぼ同じですし、単語も似ているところがありますが、言語の系統が違うのですぐには読めません。長年公用語として使われてきた関係で、アムハラ語がエチオピア国内ではかなり通じます。

────先生がエチオピアに興味を持たれたきっかけは。

中学生の頃には歴史学者になりたいと思っていました。大学に入ってから、およそ2000年前のローマ帝国とインドの間の海上交易に関する講義を受けて、その先生のゼミに入ったのがきっかけでエチオピア史の研究を始めました。ローマ帝国の人々は胡椒などの香辛料を求めてインドと交易をしていましたが、この東西交易にエチオピアも関わっていました。それから1000年以上後に、ポルトガル人も胡椒を求めてアジアに進出しますが、実はポルトガル人には「エチオピアの王様に会いたい」「黄金の国ジパングに行きたい」という動機もあったんです。つまりエチオピアと日本は大航海時代をもたらすきっかけになっていたのです。

インジェラから広がるエチオピア

────一品目が届きました。これはどのような料理ですか。

これはエチオピア料理を代表する「インジェラ」というパンケーキのような食べ物です。テフという穀物を粉にして水と混ぜて発酵させ、片面だけ焼いてスポンジ状にしたものです。テフは栄養価が高く、グルテンを含まないので、「グルテンフリーのスーパーフード」として世界中で注目されています。エチオピアではこのインジェラの上に様々な具材を載せて食べるのが一般的です。今日は「ドロワット」と言うトウガラシをふんだんに使った鶏肉のシチュー、「ヤベグアリチャ」と言う辛みのないラム肉のシチュー、「ミンチエットアビッシュ」と言う牛肉の辛口ミートソース、「ヤティキルトワット」と言う野菜の煮込みが上にのっています。インジェラを手でちぎり、具材を包んで食べます。こちらのパンは「ダボ」と言ってパン生地で作ったものです。

────いただきます、というのはアムハラ語では何というんですか。

日本の「いただきます」に相当する言葉はないですね。「みんなで食べましょう」にあたる語であれば「エンネブラ」といいます。作り手や食材への感謝をこめて日本語の「いただきます」で良いのではないかなと思います。「美味しい・うまい」は、「タファチ・ノウ」といいます。

────先生は、少しインジェラが苦手とのことですが、インジェラの研究者でもあるんですね。

エチオピアではインジェラは古代から食べられてきたと考えられていましたが、私が研究したところ、現在のようなインジェラが作られるようになったのは実は19世紀の後半だったということが分かりました。それを発表したら注目されて、今ではインジェラやエチオピアの食文化史の専門家として見られるようになってしまいました。日本アフリカ学会の大会でインジェラに関する発表をした際、満席になって立ち見が出たこともありました。インジェラはアフリカを代表する料理の1つなので、研究者のみなさんの関心が高いようですね。

────エチオピアのキリスト教の特徴的な食文化はありますか。

エチオピアのキリスト教徒は他のキリスト教徒とは異なる習慣があります。特徴的なのは、聖職者の場合は年間約250日、一般信徒でも180日の「断食」をすることです。「断食」といっても何も食べないわけではなく、「肉や卵、乳製品などの動物性食品を食べない」という「精進」のようなものです。そのため、エチオピアのキリスト教徒の食文化では、豆や野菜を使った料理のバリエーションが豊富で、欧米のビーガンやベジタリアンからも注目されています。

石川先生とエチオピア

────先生はエチオピアには何度も行かれているんですか。

私は歴史学者として文字記録を用いて研究をしています。16世紀から17世紀にかけて、イエズス会がエチオピアで布教活動を行っていた時期の記録が研究上重要だったので、ポルトガルに留学してエチオピア関連の資料を調査しました。

また、エチオピアには世界遺産に指定されている遺跡や教会がたくさんあり、そういった場所の調査も行っています。観光地になっている有名な遺跡だけでなく、誰も行かないような遺跡も訪れます。エチオピアの遺跡は最高気温が50度を超える砂漠から、冷たい雨が降る標高3000mの山岳地帯まで様々な環境にあります。遺跡を見に行くために片道数時間歩かなければならないこともあります。

エチオピアの人は、断崖絶壁に教会を作ったりすることもあるので、崖沿いの狭い道を通ったり、高さ15mの崖をロープで上がっていかなければならないこともあります。歴史学者なので、訪れるのが大変でも、「遺跡を見たい」という願望を抑えられないんですよね。

────先生がエチオピアに惹かれた理由は。

エチオピアはアフリカの中でほぼ唯一独立を保った国です。1896年にイタリアが侵攻してきましたが、アドワの戦いで撃退して独立を守りました。標高が高く、山がちな地形で外敵が侵入しにくかったという地理的要因もあり、独自の文化が残されていることは、エチオピアの魅力の1つです。また、アフリカでは珍しく古代から文字で記録が残されているという点も歴史研究では重要です。

あとは、絶景ですね。日本で暮らしていては想像がつかないようなダイナミックな風景が広がっていて、「地球にはこんなにすごい場所があるんだ」と驚くことがよくあります。

────エチオピアの国民性はどのようなものですか。

エチオピアのキリスト教徒は真面目で礼儀正しく、信仰心の篤い人が多いです。私も他のアフリカ研究者から「アフリカ研究者とは思えない」と言われるような几帳面な性格をしているので、エチオピア人の気質は自分の性分に合っていると感じています。

-

学びを広げるリンク集

訪れたお店の紹介

エチオピア料理レストラン

クイーン・シーバ (Queen Sheba)

東京都目黒区東山1丁目3−1 ネオアージュ中目黒 B1F(中目黒駅より徒歩7分)

『人はみなフィールドワーカーである ――人文学のフィールドワークのすすめ』

フィールドワーカーとは、本当のところ、いったいどんな手法で、どのようなフィールドワークを行っているのか――。

第1部「フィールドに入る」、第2部「フィールドワークを支えるもの」、第3部「過去をフィールドワークする」の3部構成で、歴史学・言語学・人類学の、第一線の研究者17名が、アジアからアフリカにかけての広範な地域を対象に、自らの生を重ねあわせ、フィールドとの関わりを語る。日常と、世界と、知を「フィールドワーク」するための入門書です。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所創立50周年記念出版。

『人はみなフィールドワーカーである ――人文学のフィールドワークのすすめ 』西井凉子【編】

ジャンル:フィールド研究・教材・人類学

版・頁:A5判 並製 296頁

ISBN:978-4-904575-38-3 C0036

出版年月:2014年6月30日発売

本体価格:2300円(税抜)

https://wp.tufs.ac.jp/tufspress/books/book29/

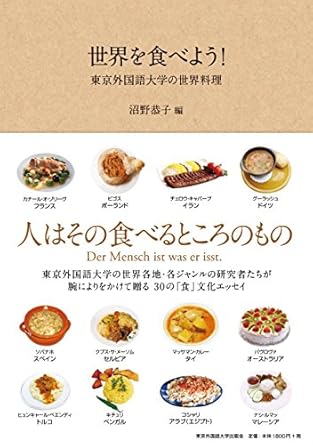

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―

食を通じて文化を知る――そんな体験をもっと広げたい方には、東京外国語大学出版会の『世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理―』がぴったりです。料理から見える世界の多様性を、ぜひ味わってみてください。

世界を食べよう!―東京外国語大学の世界料理― 沼野恭子【編】

ジャンル:食文化・料理・地域研究

版・貢:A5判・並製・224頁

ISBN:978-4-904575-49-9 C0095

出版年月:2015年10月30日発売

本体価格:1800円(税抜)

東京外国語大学オープンアカデミー

「もっとアムハラ語を知りたい!」と思った方には、東京外国語大学オープンアカデミーのアムハラ語講座がおすすめです。言葉を学びながら、エチオピアの文化や人々の魅力に触れてみませんか?年に2回の募集期間を設けているため、自分のペースで学び始めることが可能です。さらに、オンラインでの開講により、全国や全世界どこからでも気軽に参加できるのも大きな魅力です。新しい言語を学び、異文化交流の扉を開く絶好のチャンスです。アムハラ語を学びながら、未知の世界への一歩を踏み出してみませんか?

詳細・お申込みはこちらからご覧ください:

本記事に関するお問い合わせ先

東京外国語大学 広報・社会連携課

koho[at]tufs.ac.jp([at]を@に変えて送信ください)