2017年3月 刊行

「アジア諸語学習者におけるCEFR自己評価と社会・文化的コミュニケーション能力の測定指標の開発」

富盛伸夫(東京外国語大学、科研代表者)、

YI Yeong-il(東京外国語大学大学院修士課程)

【『アカデミック日本語能力到達基準の策定とその妥当性の検証ー成果報告書(2017)-』より転載】

1. 本研究の動機と背景

2. 本研究の目標と実施方法

3. 学習者アンケート調査(2014)の観察から(定量的分析」

4. アジア語圏の社会・文化的特質の学習者意識(直感的分析)

5. 社会・文化的コミュニケーション能力測定指標の開発に向けて

6. 考察と展望

3. 学習者アンケート調査(2014)の観察から(定量的分析)

ここで基礎データとしてとりあげる調査は、2014年10月から11月にかけて東京外国語大学、神田外語大学、四天王寺大学の外国語を学習する学生を対象に実施された言語能力自己評価アンケート[9]である。本稿で利用したのは東京外国語大学における調査データに限定している。データ分析の対象者はアジア諸語を学習する外国語科目履修中の学生(主として1・2年生、少数であるが3・4年生も含む)で、合計24言語(朝鮮語、中国語、ベトナム語、ラオス語、カンボジア語、タイ語、マレーシア語、インドネシア語、ビルマ語、ベンガル語、ヒンディー語、ウルドゥー語、ペルシア語、アラビア語、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、日本語(留学生))の学習者であるが、いわゆるEU言語の学習者の回答も分析の参考にしている。

アンケート実施の概要については、すでに報告した外国語教育学会の紀要[10]に報告したので詳細はそれに譲るが、CEFRの言語能力自己評価段階のA1とA2の2レベルを反映した2種類の質問票[11]を用いて学習者に自己評価を答えてもらい、回収した質問票を順次入力・入力チェック・集計・統計処理・図形化などの処理を施し、分析と考察に利用した[12]。質問項目としては独自に作成した能力記述文(descriptors)を使用し[13]、項目数はA1が44項目、A2が84項目であった[14]。回答者数は、A1レベルの質問票には740人、A2レベルには736人、延べ1476人であった。

能力記述文には、『理解する(reception)』(「聞く」「読む」)『表現する(production)』(「話す」「書く」)の基本的4ジャンルの技能に加えて、さらに本アンケートの特徴として、『コミュニケーションする(interaction)』(「話し言葉」「書き言葉」)の項目を加えた[15]。CEFR策定の理念として、言語教育は言語構造の知識習得のみならず社会内人間としての相互行為的言語運用能力が重視され、「行動中心主義」を第一の理論的基礎に据えているからである。つまりコミュニケーションが言語活動の中核にあり、4つの主要領域(domains)、すなわちEducational, Occupational, Public, Personalのそれぞれにおいて、発話のコンテクストの内での適切な運用、対人間の「コミュニケーション遂行能力」の機能的視点が評価されている[16]。以下に見るように、この言語活動の第一の機能にさらに加えて、我々はアジア諸語地域では社会・文化的コミュニケーション遂行能力を考慮せねばならないと考えている。

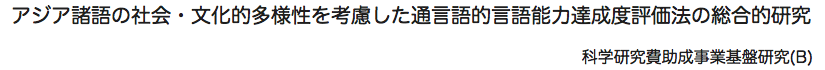

まず本調査の全般的傾向の分析では、CEFRのA1とA2レベルの能力項目について、「できる」から「できない」までの4段階から選択した学習者の自己評価(詳細は論文末尾の資料を参照)を数値化した。基本的4技能のグループに加えて、対人的能力評価『コミュニケーションする』を「話し言葉」と「書き言葉」の2つ、合計6グループの平均値を棒グラフ化した。

図1は、A1レベルの質問項目について、学習歴1〜8ヶ月)と自己評価との相関を図示したものである。上記6つのジャンルにおいて、ヨーロッパ諸語を学ぶ学生とアジア諸語を学ぶ学生を比較すると、学習の初段階においては後者が低いこと、また、読む・書く・書き言葉、つまり文字・形態音韻論的レベルの困難さに差異が見てとれる。

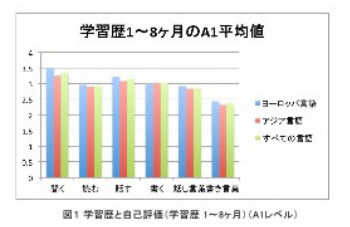

図2を見ると、同じA1レベルの質問項目に限ると、学習歴9〜24ヶ月(つまり学年としては2年生以上)の回答者は、はじめの4技能について3.5ポイント、つまり「できる」と「なんとかできる」が半数ずつで、高得点である。アジア語圏もヨーロッパ語圏にキャッチアップしつつあることがわかる。しかし、『コミュニケーションする』の話し言葉と書き言葉についてはまだ習得に時間がかかっている。「話す」能力に対して、対人的・相互的にやり取りするコミュニケーションの「話し言葉」に関わる能力記述文に対して自己評価が低い結果は、社会・文化的側面、語用論側面が反映していると予想される一方で、留学体験の有無が関与していることも考えられるので別途のアンケート調査が必要かもしれない[17]。

図2を見ると、同じA1レベルの質問項目に限ると、学習歴9〜24ヶ月(つまり学年としては2年生以上)の回答者は、はじめの4技能について3.5ポイント、つまり「できる」と「なんとかできる」が半数ずつで、高得点である。アジア語圏もヨーロッパ語圏にキャッチアップしつつあることがわかる。しかし、『コミュニケーションする』の話し言葉と書き言葉についてはまだ習得に時間がかかっている。「話す」能力に対して、対人的・相互的にやり取りするコミュニケーションの「話し言葉」に関わる能力記述文に対して自己評価が低い結果は、社会・文化的側面、語用論側面が反映していると予想される一方で、留学体験の有無が関与していることも考えられるので別途のアンケート調査が必要かもしれない[17]。

[1]東京外国語大学では長期・短期の留学がおおむねカリキュラム上に組み込まれつつあり、その前後にCEFR自己評価アンケート調査の実施が行われている。このデータを参考にすると新たな考察が可能かもしれない。[17]

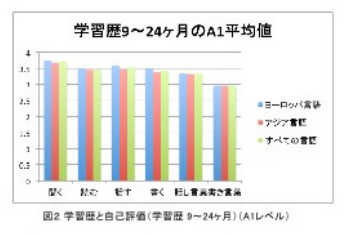

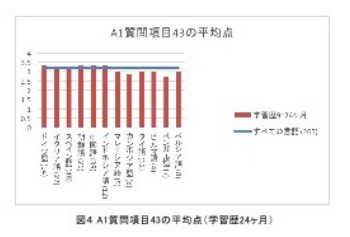

学習歴の違いが生む技能達成度の差、つまり学習進度によって技能ごとにできるタスク達成度の差が大きくなっていることは、図3と図4で示したように項目43 「ハガキやメッセージ・カードをもらった場合,短い簡単な返事を書くことができる」というタスクについて、A1レベルとA2レベルの調査結果を分析すると明白であった。学習して半年の学生で、A1レベルの対人間の「書き言葉」では中国語以外では総じて3ポイントに達していないのに対して、朝鮮語、インドネシア語をはじめ多くの言語の学習者はその伸びが顕著である。もっとも、学習歴半年の学習内容ではコンテンツが平易であることや、2年生以上の学習教材のコンテンツの難易度もあがるため、単純な比較は避けねばならないことはもちろんである。この点では、学習内容や社会内の対人関係上のタスク難易度が大きくなったことを考慮して判断せねばならない。

また、詳細は紹介していないが、文字習得の難易度が高い言語と比較すると、音声修得の難易度が高い言語では「読む」と「話し言葉」の自己評価の達成度(上達の速度)が大きく速いことがあり、このことは示唆に富む[18]。この傾向からするとアジア諸語全般に通用するCEFRの通言語的アジア版を構想する方向には慎重な態度を必要とする問題をはらんでいるだろう。

学習期間別(1ヶ月から8ヶ月までと、9ヶ月から24ヶ月)の評価には能力的に差がでることを確認したが、その要因などについては本報告においては詳述しない。また、アジア諸語の言語類型上の特徴(書記体系、音声・形態・統語構造など)を踏まえた言語ごとの能力達成度の自己評価との相関についても、すでに別に報告したので割愛する[19]。

本報告に至るこれまでの観察から全体的な傾向としていえることとしては、A1レベルにおいては学習歴が長くなるとはじめの4技能についてはどの言語も平均点が順調に上昇し、かつ、各言語間の差も小さくなるということである。ただし,『コミュニケーションする』の同じ質問ジャンル「書き言葉」においても、質問項目43と質問項目44のように言語間で異なる傾向が現われることがあり、これは言語ごとの教材のコンテンツが関与しているとも想像される。今後は、コンテンツやコンテクストを考慮する場合には、M. K. Hallidayらのいう言語活動の領域(Fields, Domains)、参加者(Tenors)、発話の様態(Modes)によるパラメーターの組み合わせの違いを考慮していく必要性がある。

以下では、アジア諸語を学ぶ上で、アジア語圏の社会・文化的コミュニケーション遂行能力の獲得が関与するファクターを主に取り上げて考察したい。

- [9]アンケート調査の実施には、本科研の分担者・協力者・研究補助者をはじめ東京外国語大学言語文化学部の関係教員各位の協力に深く感謝する。

- [10]富盛伸夫, YI Yeong-il (2016) を参照。

- [11]末尾に質問票を転載したので参照されたい。

- [12]教室で授業の出席者に回答してもらったため、イタリア語、タイ語、ビルマ語では均衡のとれた回答数が得られなかったため、言語ごとの標準偏差値にはその有意性が低いと判断された。そのため、本稿では主として平均値を提示している。

- [13]なお、初習言語として学ばない英語科目について回答すると予想される学習者(東京外国語大学の英語専攻や第2外国語科目履修の学生)、あるいは日本語専攻の留学生もA1とA2レベルには該当しないので考慮外である。

- [14] A2の項目55と56は印刷ミスのために重複していたため、その項目を削除して計算した。

- [15] Mediationの技能評価法はEUで目下開発中のため本調査自体では採用していない。

- [16] Council of Europe (2001) 第2章以下、特に「コミュニケーション遂行能力」の重要性については第4章と第5章を参照。

- [17]東京外国語大学では長期・短期の留学がおおむねカリキュラム上に組み込まれつつあり、その前後にCEFR自己評価アンケート調査の実施が行われている。このデータを参考にすると新たな考察が可能かもしれない

- [18]自己評価データによると、アジア諸語の学習者のなかで、いわゆる「EU言語」学習者の学習進度と比較すると、8ヶ月以下では差が大きいものの、24ヶ月までには到達度に大差がなくなる傾向がある。とりわけ、音声習得の難易度が高い言語では、2年生までの伸び率が高いとみえる。反面、文字習得の難易度が高い言語では、24ヶ月程度では同じ到達度とは認められない。学部全体の通言語的な統一評価システムに関わる大きな問題をはらんでいるように思える。

- [19]富盛伸夫, YI Yeong-il (2016)を参照。