クロスフィールズ 勉強会

8月7日にNPO法人クロスフィールズさんの勉強会に参加しました。

クロスフィールズさんは「社会課題が解決され続ける世界」をビジョンに掲げ、「働く人」と「社会課題の現場」をつなげる「留職プログラム」などの事業を行っている団体です。第一回勉強会では、まず互いに自己紹介をした後、広報の方からスライド・動画による事業内容の紹介をしていただきました。その後、事業内容について質疑応答を行い、「社会課題の自分事化はいかに可能なのか」「人と社会課題の現場をつなげる課題」についてディスカッションしました。勉強会は1時間強という短い時間でしたが、クロスフィールズさんの目指している社会や事業の成果を通した社会的なインパクトに関するお話を直接伺うことができ、学びの多い貴重な時間を過ごすことができました。

以下、今回参加した私たちの気づき、感想です。

私は日本語教育に携わっており、非漢字系日本語学習者の漢字学習について研究をしています。今回、クロスフィールズさんと企業の関わりに関心を持ち、参加しました。

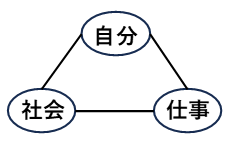

興味深かったのは、「社会課題が解決され続ける世界」

を創るべく、企業からの参加者に「自分×仕事」「仕事×社会」

「社会×自分」の3つの関わり方を考えてもらうという点です。

参加者自身が「仕事」とどう関わるのか、自分の「仕事」が

「社会」においてどのような存在なのか問います。

この自問自答を繰り返しながら、参加者は仕事で身につけたスキルを活かして「社会課題解決」を目標に海外で活動をします。この経験により、社会課題解決に貢献できると、仕事の意義を感じると同時に、自身の仕事の価値を見出し、誇りを持つことにつながります。

私が面白いと思ったのは、仕事を抜きにした「自分」と「社会」の繋がりも考えてみるということです。この視点により、一時的な仕事としての社会課題解決の取り組みではなく、持続的な思考プロセスを作ることができます。このように、個人として社会課題を考えることが課題を「自分事」にするために重要なのではないかと思いました。さらに「自分」と「社会」の関連を問い直すことは、個人の豊かさも育みます。参加者は「働く人」としてのみならず、一個人の成長も得られるところに、クロスフィールズさんがステークホルダーとして企業と関わる意義があると感じました。私自身、研究と社会の関係を考えることが多かったですが、一個人として社会とどうつながるかを問い直し、社会課題への貢献を広い視野で考えてみたいと思います。

また、クロスフィールズさんの事業の中で惹きつけられたのは、学校現場でVR/360度映像を使用し、世界の社会課題現場の疑似体験ができる教育支援プログラムです。現在、学校(小中高)や地域には外国にルーツを持つ子どもたちが増えています。日本人児童と外国にルーツを持つ子どもを巻き込んでいけば、社会課題の自分事化にとどまらず、共に解決する共同体を生む種になるのではないかと感じ、 ワクワクしました。

(博士後期課程1年 伊瀬知)

***

私の研究は、東アジア文化圏における介護テクノロジーの社会的課題を取り扱っています。今回の勉強会に参加した理由は、かねてから社会学を専攻とする一人の人間として社会貢献に興味関心を抱いていたからです。アカデミアは、論文執筆を経て知の創成と学術的貢献に重きを置く世界です。でも私は、社会学者はさらにその先にある知識の社会還元を目標として研究活動を行うべきだと考えています。

同勉強会では、社会課題の「自分事化」をサポートする事業を展開している印象がありました。公式サイトやパンフレットによると、クロスフィールズさんは企業の社会的責任をサポートする団体です。そこには、利益をもたらすビジネスパフォーマンスの意味合いがあると捉えていました。しかし、勉強会でのお話を通して分かったのは、同団体の活動では複数の面談を通し参加者個人の内面と関心を掘り下げることで、その人に適した社会貢献の機会を提供していることです。そのため、単なる聞こえのよい表面的なCSR活動として終わらせるのではなく、社会貢献活動が社員個人の人生の一部になるよう支援しています。これは、会社による社会的責任のための活動をより人間の温かみを感じられる活動に変えていく画期的な取り組みであると感じました。

中身が伴う社会貢献にするには、参加者一人一人の意識を育てていくことが大事なのだと今回の訪問で学ぶことができました。個人の意識を尊重することで社会課題の「自分事化」を支援するクロスフィールズさんの姿勢から、引き続き社会貢献のあるべき姿について思索していきたいと思います。(博士後期課程1年 大竹)

***

私の研究関心は1990年代の思想空間と社会運動の交差にあります。今回の勉強会に参加したきっかけは、学問知・専門知が社会課題の現場に届く過程や社会変化に貢献することを検討する手がかりを得たいと考えたことです。

印象に残ったことの一つは、「社会課題体感フィールドスタディ」のターゲットが経営層だということです。「留職プログラム」は若手社員が対象ですが、別のターゲットとして事業に対して決定権を持つ層を据えることで、連携する現場へ直接的にメリットを還元できるというお話には説得力がありました。また経営層の研修という形態は収益事業としても成立させやすいとのことで、「働く人」が社会課題現場から学び、さらに新たな機会を生み出していくという好循環が生まれていると感じました。

また「留職プログラム」等が連携する社会課題の「現場」について、設立時は海外が中心だったところから、プログラムを展開する中で国内の現場も含まれるようになったことも印象的でした。コロナ禍で海外渡航ができなくなった際、国内の社会課題にも目を向けるきっかけを生み出すことを目的に展開するようになったそうですが、社会課題は国内外、さまざまな形で存在していることを再認識する重要な機会提供だと思いました。クロスフィールズさんが捉える「社会課題」の幅が広くなっていっているということは素晴らしいと感じたと同時に、連携する現場・課題をどのようにして選択しているかが気になりました。

今回の訪問を通して、社会変化を作り得る「働く人」と社会課題解決に向けて活発な実践を行う「現場」を繋ぐことについて、より具体的に考えることができました。特に普段は交流の少ない企業というアクターについて捉えることができ、自身の研究をより大きな構造の中で相対化する機会にもなりました。クロスフィールズさんのような仲介者的なアクターと学問知はどのように連携できるかということについても、引き続き考えていきたいと思います。 (博士後期過程1年 名合)