MIRAI推進室の久納です。

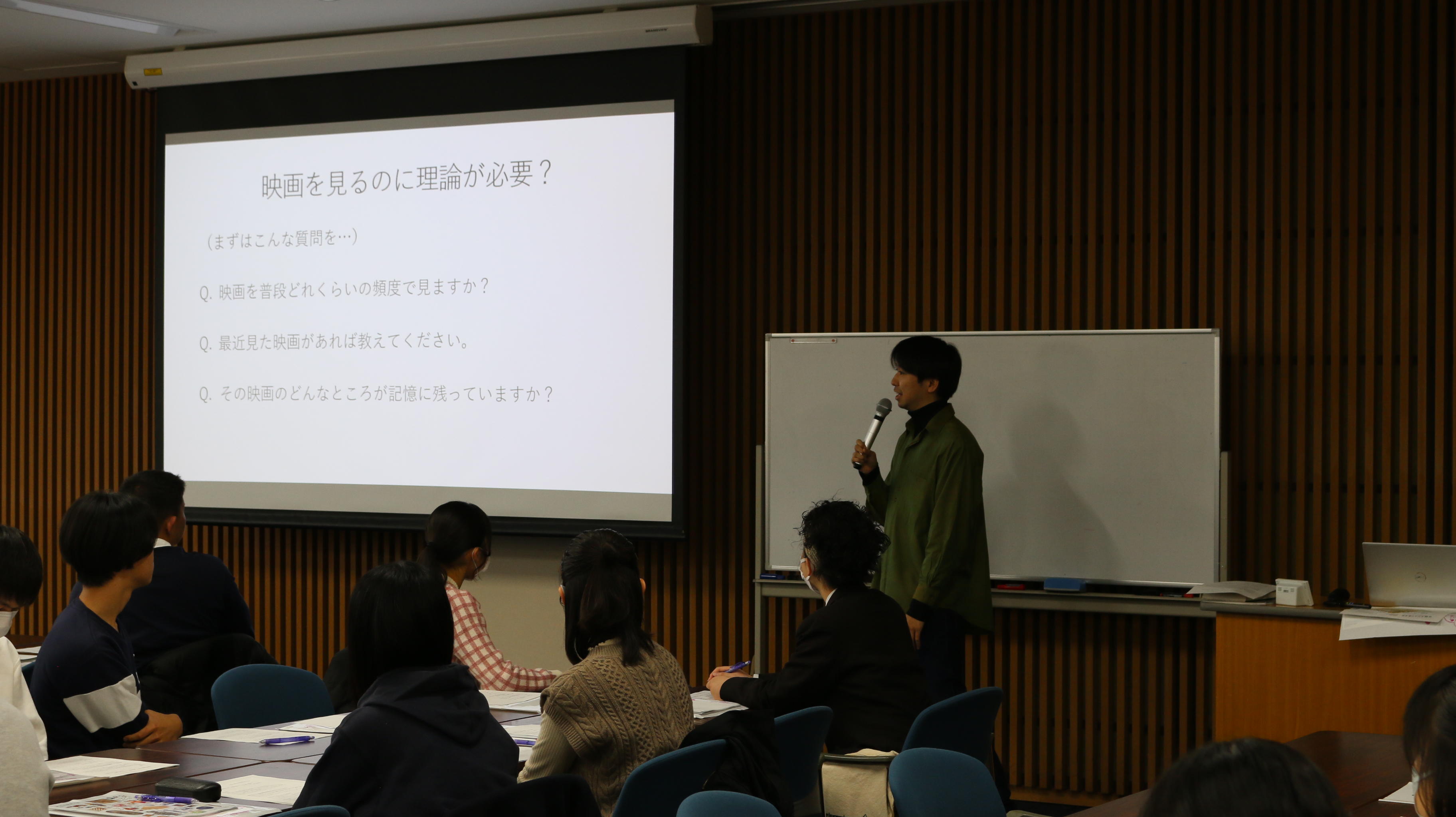

2025年11月5日、本学研究講義棟104教室にて、株式会社Recursiveの代表取締役会長:山田さまをお迎えし、「人とAIが共生する未来社会を創る」をテーマとした講演会とワークショップを開催しました。

※当イベントは、MIRAIのプログラム「産学未来協創ラボラトリー」として実施いたしました。

講演冒頭では、馬車から自動車への転換に要した13年間よりも速いペースで、AI技術が社会を変革している現状についてお話をいただきました。この具体例により、「AIは将来『インフラ』として当たり前になる。わざわざ『AIを使っている』と言わなくなる時代が来る」という山田さまのご指摘が、より説得力を持って伝わってきました。世界を変えるのに{たった}13年しか時間を必要としなかったことにも驚きますが、それよりも速いスピードで{今}が動いていることには、ある種の焦りを覚えます。

また、新しい仕事が生まれる一方で単純作業はAIに置き換えられている現状を踏まえ、この変化の中で重要になるのは、専門性×AIの組み合わせ、創造性、批評能力、そして共感力であるとお話しされました。AIは最高のアシスタントであり、AIが答えを用意してくれる時代だからこそ、人間は「専門性」と「創造性」をもって問いを立て、批評し、アップデートする側に回ることになります。そう考えると、学部生・大学院生が学び・研究した内容だけでなく、その過程そのものが、今後の時代を生きるための大きな糧となるのではないでしょうか。

その後、Recursive社がAIを活用して解決してきた、労働力不足や災害対策などの具体的なケースについてご紹介いただきました。課題先進国である日本だからこそ、その課題をAIで解決したソリューションが、世界に輸出できる価値になるという視点は印象的でした。加えて、AI自体が抱える課題として、倫理・ガバナンスの重要性についてもご指摘いただきました。

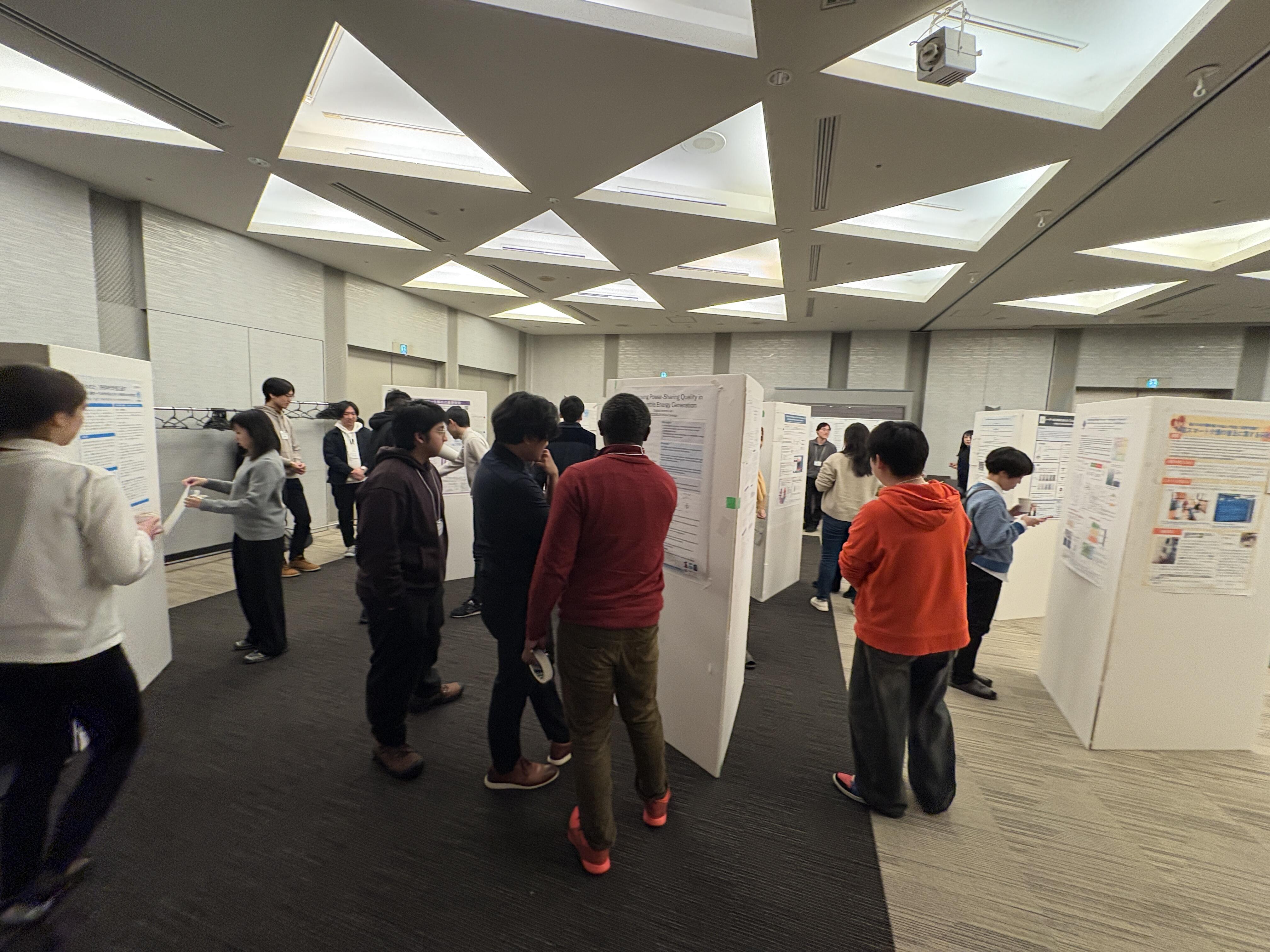

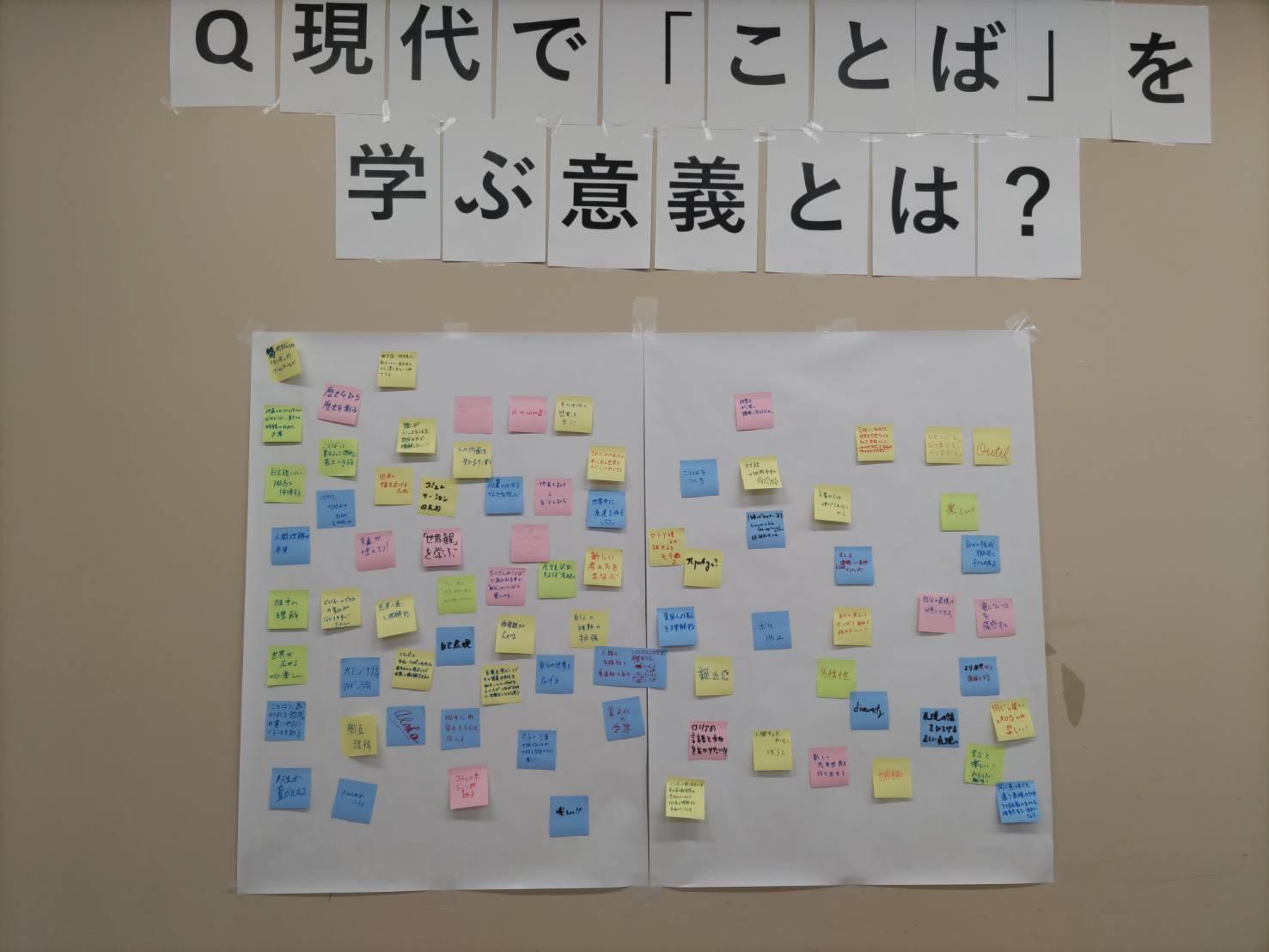

後半のワークショップでは、参加者が3つの事例を「ロール(人)」「ツール(道具)」「ルール(決まり事)」の観点から分析し、他分野への応用可能性を検討しました。このワークショップは、本学:MIRAIプログラムコーディネータの青井先生のファシリテートにより進められました。その主な目的は、山田さまのお話やRecursive社の取り組みを他人事ではなく自分事として捉え、企業理解を能動的なものにすることにありました。参加者からは柔軟な発想に基づく応用アイディアも出てきて、非常に活発かつ生産的なワークショップとなりました。

大変ご多忙の中、ご講演を賜り、最後のワークショップまでお付き合いくださいました山田さま、Recursive社のオクタイさま、高浦さまに深く御礼を申し上げます。また、イベントに参加されたMIRAI生および学生の皆様には、ぜひこのイベントで見たこと・聞いたこと・考えたことを、学業・研究・将来の仕事などに活かしていただければ幸いです。

MIRAIでは、今後も一部プログラムを学内に開放して実施してまいります。本学学生の皆様で、MIRAIにご興味のある方は、ぜひ今後のイベントにもご参加くださいますよう、お願い申し上げます<(_ _)>

★Recursive社さまでも記事をご作成くださいました! 以下ご確認くださいませ。