この度、MIRAI-5期生のイム ヘユンさんが、以下のとおり論文を発表しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

発表日:

2025年8月22日

区分:

口頭

発表した学会:

韓国日本学会(第110回国際学術大会)(http://www.kaja.or.kr/notice/view.php?idx=392&page=2&search=&find=)

題目名:

ディベート場面における前置き表現に関する日韓対照研究

概要:

今回の学会では、ディベート中に本題へ入る前に添える前置き表現を対象に、日韓両言語の使用傾向と使用意識を比較分析した研究を発表した。

前置き表現とは、「申し訳ありませんが」「さっきの話に関連して」など、発話内容に直接的な影響を与えないが、相手への配慮や会話の円滑化を目的として発せられる表現を指す。ディベートのように意見の対立が前提となる場面では、対人関係を調整したり情報を効果的に伝達したりする戦略的な言語行動として重要な役割を果たす。

本研究では、日韓それぞれの大学生による約40分間のディベートを収録・文字起こしし、前置き表現を抽出・分類した。その結果、日本語母語話者は韓国語母語話者に比べ、約3.75倍多く前置き表現を使用していた。特に「これから話す展開を示す」「前に言及した内容を想起させる」などの機能を果たす伝達性配慮型の前置き表現が日韓ともに多く見られたが、日本語では加えて「相手の立場を理解する」「自分の発言を防御する」などの対人配慮型の前置き表現も高頻度で用いられていた。一方、韓国語では全体的に使用が少なく、直接的に主張を提示する傾向が顕著であった。

さらに、ディベート後に実施したインタビューからは、文化的認識の差が浮かび上がった。日本語母語話者は前置き表現を日常的に「相手への配慮」として自然に使用する一方、韓国語母語話者は「自己防御的・遠回しな表現」として捉える傾向が見られた。この認識の違いは、単なる言語差ではなく、対人関係における配慮や直接性に関する文化的価値観を反映していると考えられる。

本研究は、異文化間コミュニケーションや外国語教育において、前置き表現の文化的役割を理解することが円滑な意見交換に不可欠であることを示唆する。今後は、ビジネスや教育現場など他の場面にも分析対象を広げ、学習者が異文化環境で効果的に意見を伝えられる方略の開発につなげていくことが課題である。

発表の動機:

日本語教育学を学ぶ中で、同じ内容でも日本語と韓国語では話の切り出し方や配慮の示し方が大きく異なることに強く関心を持った。特にディベートのように意見対立が前提となる場面では、話し手がどのように対人関係を調整しながら発話するのかが、異文化コミュニケーションにおいて重要な示唆を与えると考えた。 しかし、前置き表現に関する日韓比較の実証研究はまだ少なく、その実態を明らかにすることで、日本語教育や異文化理解に役立つ知見を提供したいと思い本研究に取り組んだ。また、日本語を使うことに無理のない外国人日本語学習者であっても就職においてコミュニケーションスタイルによって困難を経験する周りの事情を見ながら、国際化が進んでいる中で、社会の中で外国人が円満に共存していくためには日本語教育の方向性がより実践的に変わる必要性を強く感じている。そのため、今後は就職活動やビジネス場面を対象にしたコミュニケーションのスタイル、また、それによる社会の評価についた研究に取り組みたいと思っている。

本人コメント:

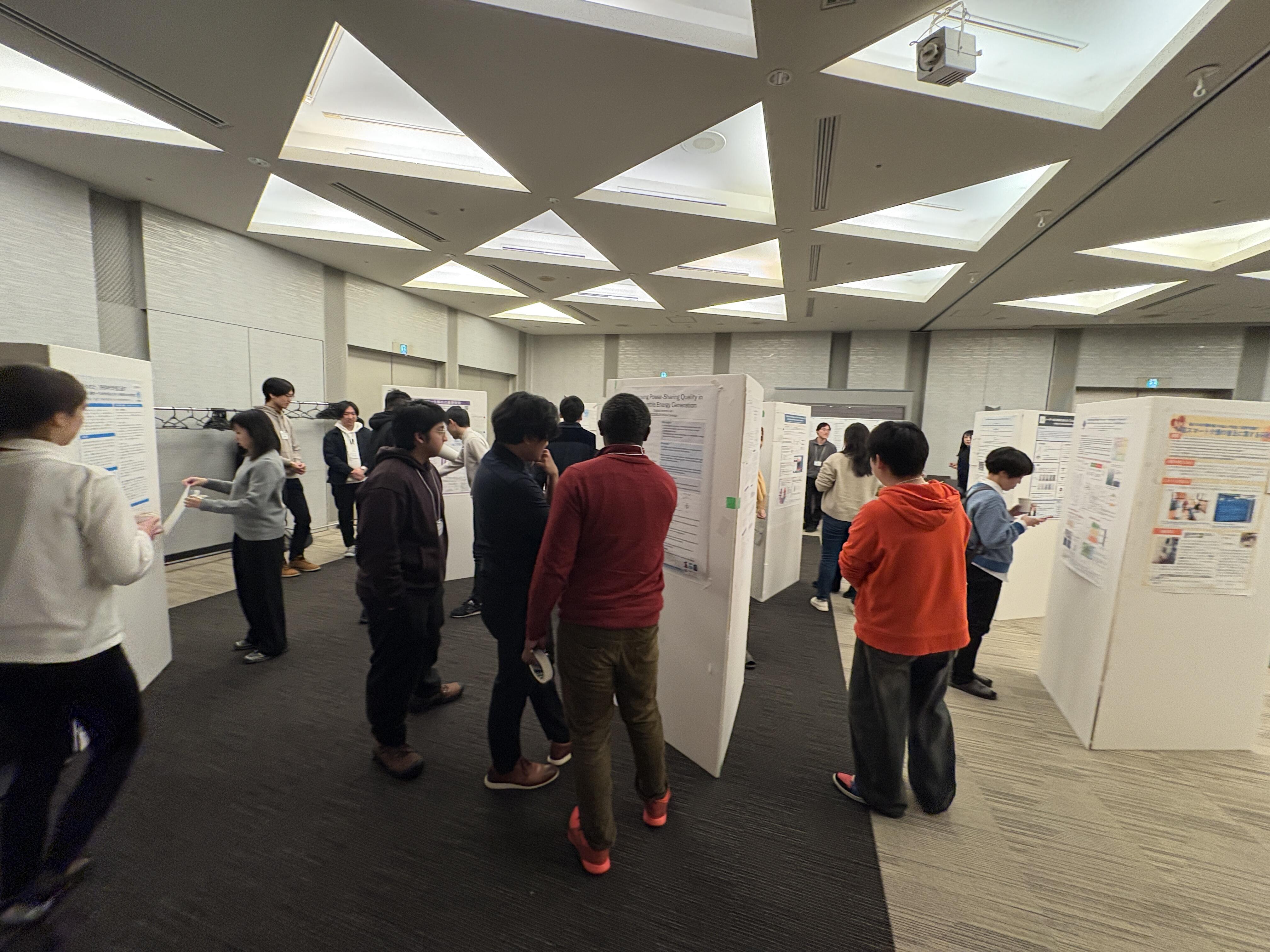

今回は韓国で行った学会に参加して、日本と韓国の学会文化にも顕著な違いがあることを実感した。

発表スタイルにおいて、日本学会は形式と時間管理を重視し、資料も簡潔・明瞭で落ち着いた進行が特徴的であった。一方、韓国学会はストーリーテリングや視覚的工夫を取り入れた発表が多く、発表者と聴衆の間で活発な対話が行われる傾向が見られた。

質疑応答やディスカッションについても、日本は慎重かつ礼儀正しい質問が中心であったのに対し、韓国ではより直接的・挑戦的な質問や議論が活発に行われる場面が多かった。

さらに、ネットワーキングや人間関係の形成に関しても差があった。日本学会では公式な懇親会や名刺交換を通じて段階的に関係を構築するのに対し、韓国学会では発表終了直後から非公式に食事や会話を通じて急速に親交を深める文化がある。そのため、研究そのものに集中したい参加者にとっては、韓国の人間関係中心の雰囲気がやや負担に感じられる場合もある。

総じて、両国の学会文化は形式・慎重さを重視する日本と、積極的・即時的な交流を重視する韓国という特徴があり、それぞれの文化的背景や研究慣習が色濃く反映されていると感じた。