宮古池間島WSブログ第5弾です。今回の担当は米村です。

私の研究テーマは現代日本語のいわゆる共通語です。今まさに書いているこの文章のような「日本語」の書きことばを対象に研究を行っています。普段は、「コーパス」を使って研究をすることが多いです。コーパスとは、言語資源開発センターのサイトでは「さまざまな言語を分析するための基礎資料として、書き言葉や話し言葉の資料を体系的に収集し、研究用の情報を付与した言語のデータベース」と説明されています。つまり、様々な場面における言語(私の場合は日本語)の表現集のようなものです。このコーパスでデータを集めて、分析・考察していくのですが、コーパスはパソコンさえあればいいので、私の研究は家や大学でできてしまうということになります。

修士1年の時、自分にはあまり関係のない分野だと思いつつ、なんとなくフィールド言語学の授業を受講しました。その授業では、日琉諸語を含め、様々な「日本語」の存在と、その調査方法を教わりました。そこで、自分の考えていた「日本語」がいかに狭いものだったのかを痛感しました。もっと言えば、普段はパソコンに映し出される「日本語」を見ているばかりだったので、「日本語」を「人が実際に使っている」という認識さえ薄かったように思います。本当に私の「日本語」に対する価値観を大きく変えてくれた授業でした。

そんな中、宮古島(池間島)でフィールドワークの体験を行うワークショップの募集を目にし、迷わず応募しました。無事行けることになり、わくわくしたのを今でも覚えています。

実際に行ってみて一番感じたのは、フィールドワークの楽しさでした。現地で直接人とお会いしながら言語への理解を深めていく過程で、文化や社会的な背景を学べたり、実際の使われ方や使う意図を知れたりと、生きた言語に少しは触れられたように思いました。また、話が逸れたところから新たな知見が得られたりと、コミュニケーションの醍醐味も感じられました。

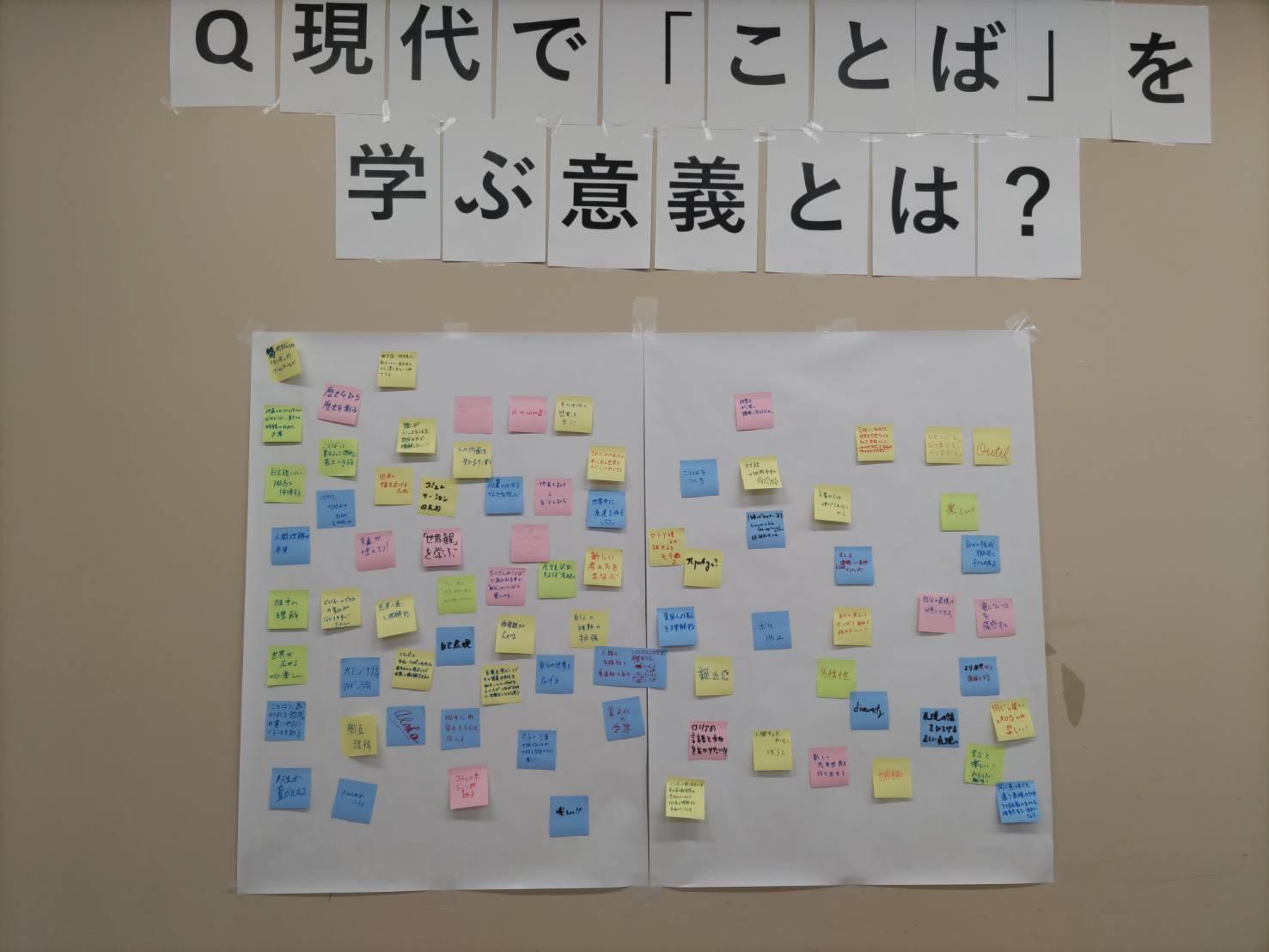

フィールドワーク中の一場面

フィールドワーク中の一場面

そして今回の収穫として、「日本語」の多様性を知れたことが挙げられます。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回は「日本語」というように、鍵括弧でくくっています。これは今回の調査で「日本語」が具体的に何なのか、良い意味で分からなくなったからです。日本で話されている言語は実に多様で、今自分が書いているものだけを「日本語」としてはいけないと強く思っています。日本では狭義の日本語しか話されていないと考えてしまうと、それは大変もったいないことです。

家でコーパスを用いて研究するのが間違いだ、視野が狭い、と言いたいのではありません。しかし、日本各地の「日本語」に触れてみることが、共通語を扱う人にとっても、多角的な視点で物事を捉えるという点で重要だと思いました。

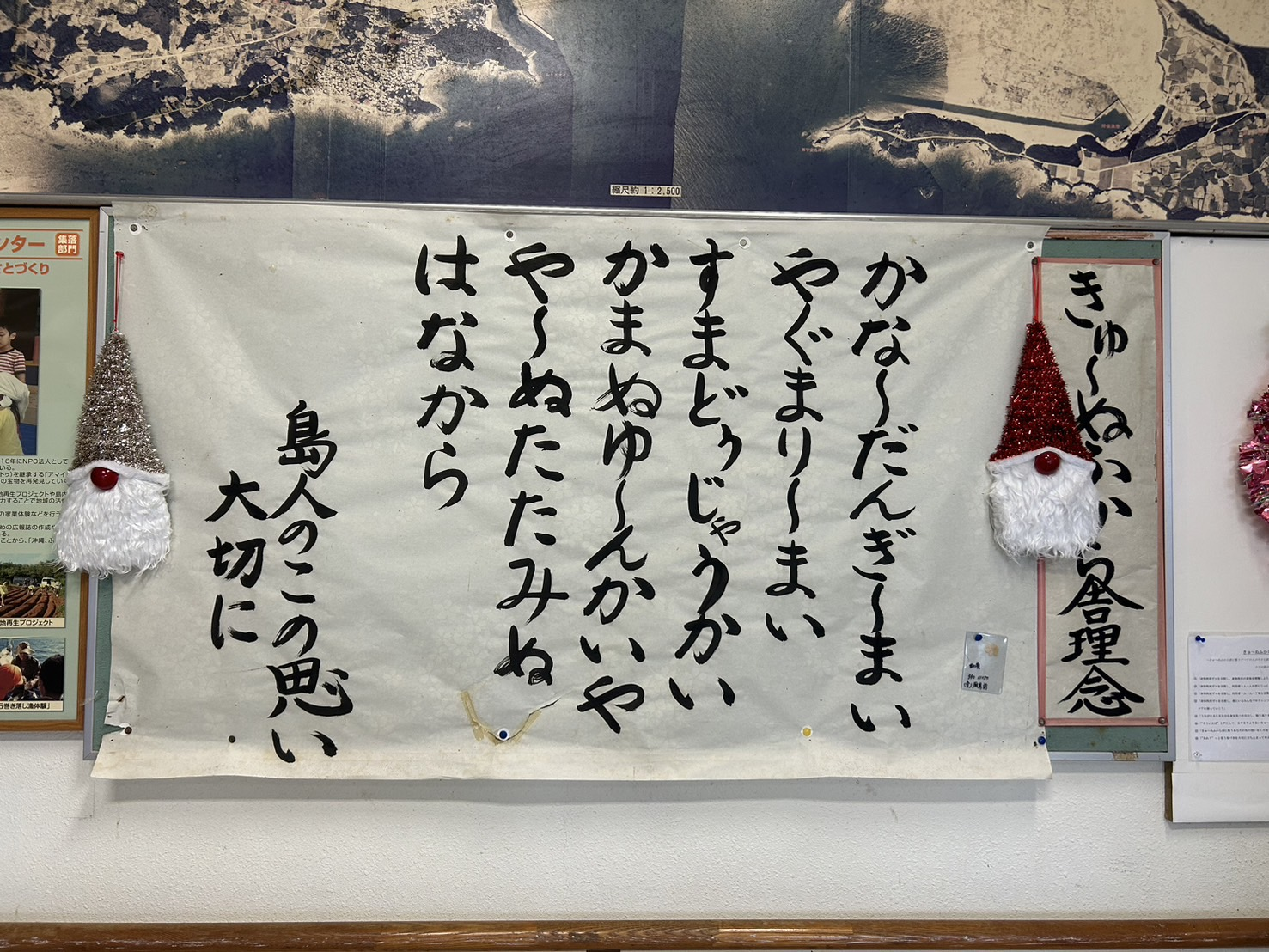

「きゅーぬふから舎」にて、池間方言で書かれたきゅーぬふから舎理念の写真

「きゅーぬふから舎」にて、池間方言で書かれたきゅーぬふから舎理念の写真

参考文献言語資源開発センター「言語コーパスガイダンス」https://clrd.ninjal.ac.jp/guidance.html(最終閲覧日2024年5月17日)