東京外国語大学 府中キャンパス移転20周年

2.キャンパス移転の議論

目次■キャンパス移転の基本構想

■移転計画の経過

■キャンパスの設計・コンセプト

・キャンパス移転の基本構想

1985年(昭和60)7月、文部省より府中地区旧関東村跡地への移転が打診されると、同年10月教授会において移転希望の賛否が審議されます。賛否投票の結果、賛成60、反対13、白票19、無効1となり移転希望の方針が決定され、翌月、評議会において移転希望が表明されました。これを受け、以下の3条件を軸に文部省との交渉が進められます。

1 府中市の関東村跡地に全学がまとまって移転すること。

2 その敷地面積は、本学現有面積を大学設置基準に沿うべく拡大すること。

3 大学の組織(学部編成その他)は変えることなく現状のまゝ移転すること。(ただし、長期の将来構想は別)

※その後、1988年1月27日外国語学部教授会(第225回)において、面積が13haになることが予想されることを受け、「学移転三条件のうち三倍の面積確保という点について諸般の状況からかなりの困難が予想されるので、必ずしもこれにこだわらず、できるだけ多くの用地が確保できるよう努力しつつ既定方針どおり移転を推進することを確認する。」と修正された。(外国語学部教授会(第225回)議事要旨(昭和63年1月27日))

学内には学長の諮問機関として移転問題検討委員会・施設計画委員会・教育研究組織検討委員会が設置され、移転と並行して、今後の教育・研究の在り方が検討されます。こうした検討結果は、長幸男学長のもと1988年『移転統合の基本構想』がまとめられます。

|

| 『移転統合の基本構想』(1988年) |

『移転統合の基本構想』では、「現在のキャンパスは、そのあまりにも狭隘なスペースという点においても、諸種の環境条件においても、本学が求めるべき教育・研究施設として不十分であり」、「本学の将来を展望するとき、現在のキャンパスにおいては、今日の地球大に拡大した国際化・情報化時代に対応すべき外国語教育の改善、教育対象言語圏の拡大、国際社会の多様な発展に対応すべき地域研究諸部門の拡充、近年諸方面から要請の強い留学生の受け入れ増進や国際学術交流の促進などはほとんど不可能であり、本学が求めるべき大学院、研究所の増設や将来構想され得る学部・学科の新設ないしは改編も不可能である」として、移転統合は本学の将来構想と併せて検討が進められていきます。

また増改築を繰り返した施設の老朽化も著しく、1996年8月時点で一般的に大規模な改修が必要とされる建築後20年以上経過した建物が70%を超えていました。

【表_西ヶ原地区の経年別保有面積(全保有面積39,365㎡)】

|

経過年数 |

保有面積(㎡) |

割合(%) |

|

|

40年以上 30年以上 20年以上 |

3,540㎡ 6,936㎡ 17,584㎡ |

9.0% 17.6% 44.7% |

71.3% |

|

20年未満 |

11,305㎡(仮設建物517㎡を含む) |

28.7% |

|

※参考資料:『東京外国語大学府中団地施設長期計画説明資料』【資料編】《抜粋》(1996年8月)

・移転計画の経過

本学の移転については1988年に閣議決定されていましたが、関東村跡地利用を巡り、汚泥処理施設の設置や調布飛行場の恒久空港化を中心に、東京都と地元3市の協議が難航し、これを受け学内における移転の議論も数年の間停滞します。とくに後者の調布飛行場の恒久化問題は、「騒音」問題として本学の移転上の課題となります。暫定飛行場として利用されてきた調布飛行場について、東京都は当初、運輸省に対し飛行場の移転を要請していました。しかし、1989年7月運輸省が他に適地が無い旨回答したことを受け、東京都は調布飛行場の恒久化を固めます。その後東京都と地元3市による協議を経て1992年7月に都営の飛行場として恒久化することが合意されました。

本学の移転決定時点においては飛行場の移転が前提となっていたため、航空機騒音が「本学の使命であり、根幹である語学教育に多大な影響を及ぼすことになりかねないとの懸念」が噴出し、その実態調査が進められることとなりました。結果として、本学に影響を及ぼす騒音が発生しないことが明らかとなりますが、移転上の課題の一つとなりました。

・キャンパスの構想・設計コンセプト

『移転統合の基本構想』(1988年)では、新キャンパスづくりの基本方針として、「地域に根差したキャンパスづくり」、「二十一世紀に向けたキャンパスづくり」、「豊かな施設環境づくり」が掲げられました。具体的には多摩地区の歴史・気候・風土等地域の社会環境との調和と、野川公園・武蔵野公園・多摩川等の自然環境との整合や、国際的な研究交流の促進を目指し来日する留学生や外国人研究者等の宿泊施設の整備が計画されたほか、情報化社会や生涯学習に対応した施設整備が目指されました。これらの構想は施設計画に反映されます。

【「新キャンパスづくり」の構想】

1 地域に根差したキャンパスづくり

(1)自然環境との整合 (2)地域社会環境との協調

2 二十一世紀に向けたキャンパスづくり

(1)国際化への対応 (2)情報化への対応 (3)生涯学習への対応

3 豊かな施設環境づくり

(1)ゆとりある空間 (2)安らぎと潤いのある配置 (3)地域社会との調和

最終的に府中キャンパスは「対話を核として世界に開かれたキャンパス」を設計コンセプトに掲げます。最終的な施設計画には、「東京外国語大学は、外国学(世界の言語・文化・社会及び国際関係)を教育研究の対象にしている。

(東京外国語大学府中団地施設長期計画説明資料《抜粋》』(1996年)参照)

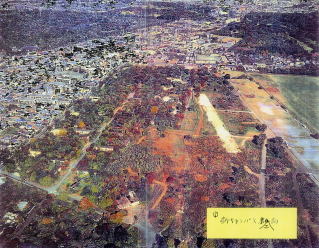

【キャンパス設計に活用された武蔵野の樹木】

|

| 着工前の府中キャンパス航空写真 現在のキャンパスでは用地に広がる樹木の一部を活用しています。 |

| 前ページへ | 企画トップへ戻る | 次ページへ |

バナースペース

東京外国語大学文書館

〒183-8534

東京都府中市朝日町3-11-1

TEL 042-330-5842

FAX