2024年7月8日(月4)に開催した第5回ゼミについて報告いたします(担当:國末・沼畑)。

第4回ゼミ「文系博士の日常」に引き続き、今回のゼミでは、『推し活ー推し論文/研究を知ろう」と題し、文系博士のとりわけ研究活動に関する日常をテーマとしました。このゼミの主な目的は、参加者が「良い」と考える論文(推し論文)を共有し、その評価基準と魅力的な要素について議論することで、各自の研究スキル向上のための具体的目標を設定することでした。

ゼミは主に以下の4つのセクションで構成されました:

1. 推し論文の紹介と分析

2. 優れた論文執筆に必要なスキルの検討

3. 推し論文からの学びを自身の研究に応用する方法の考察

4. 全体に共有

推し論文の紹介「何が推し論文を魅力的にしているのか?」

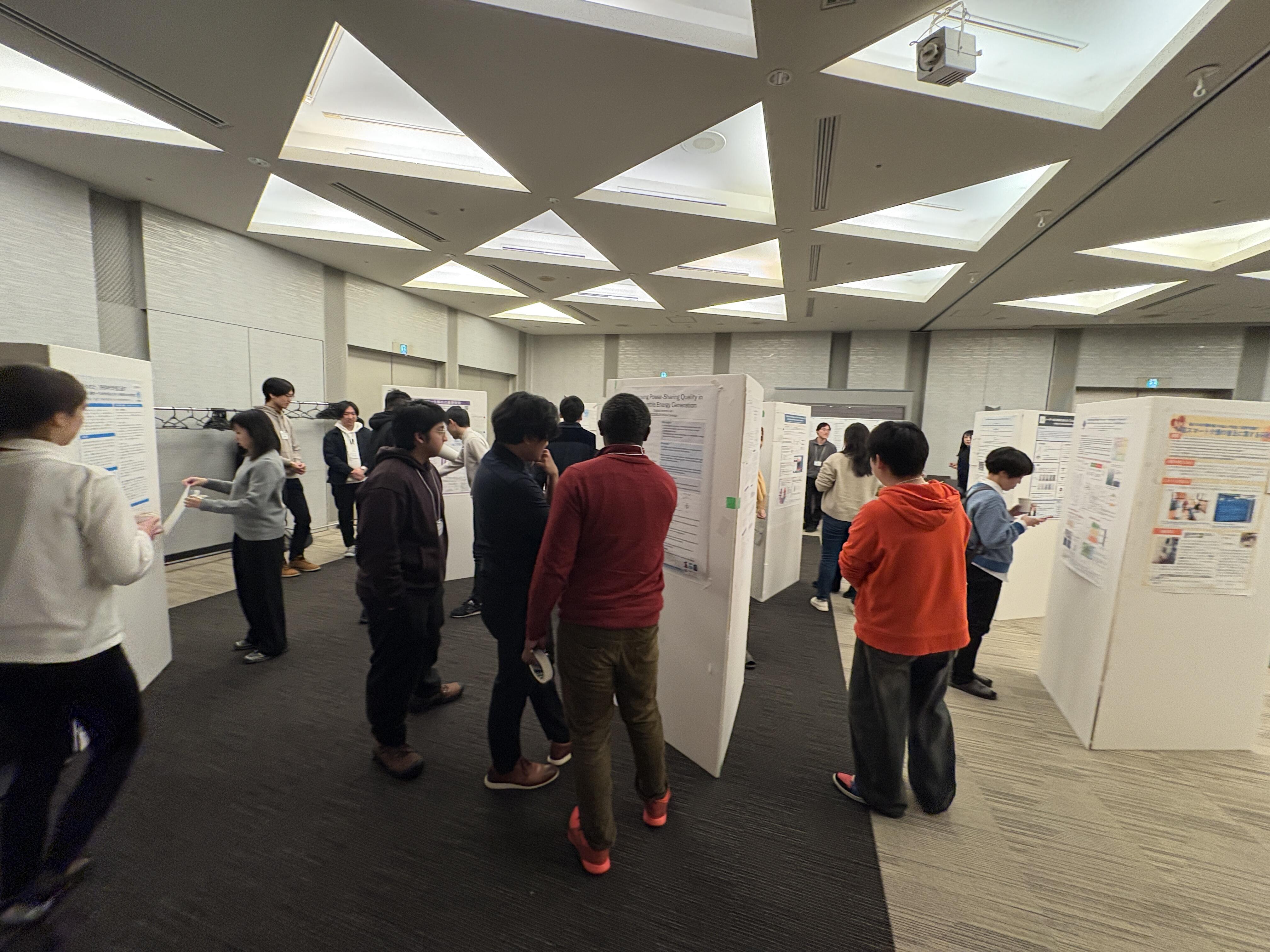

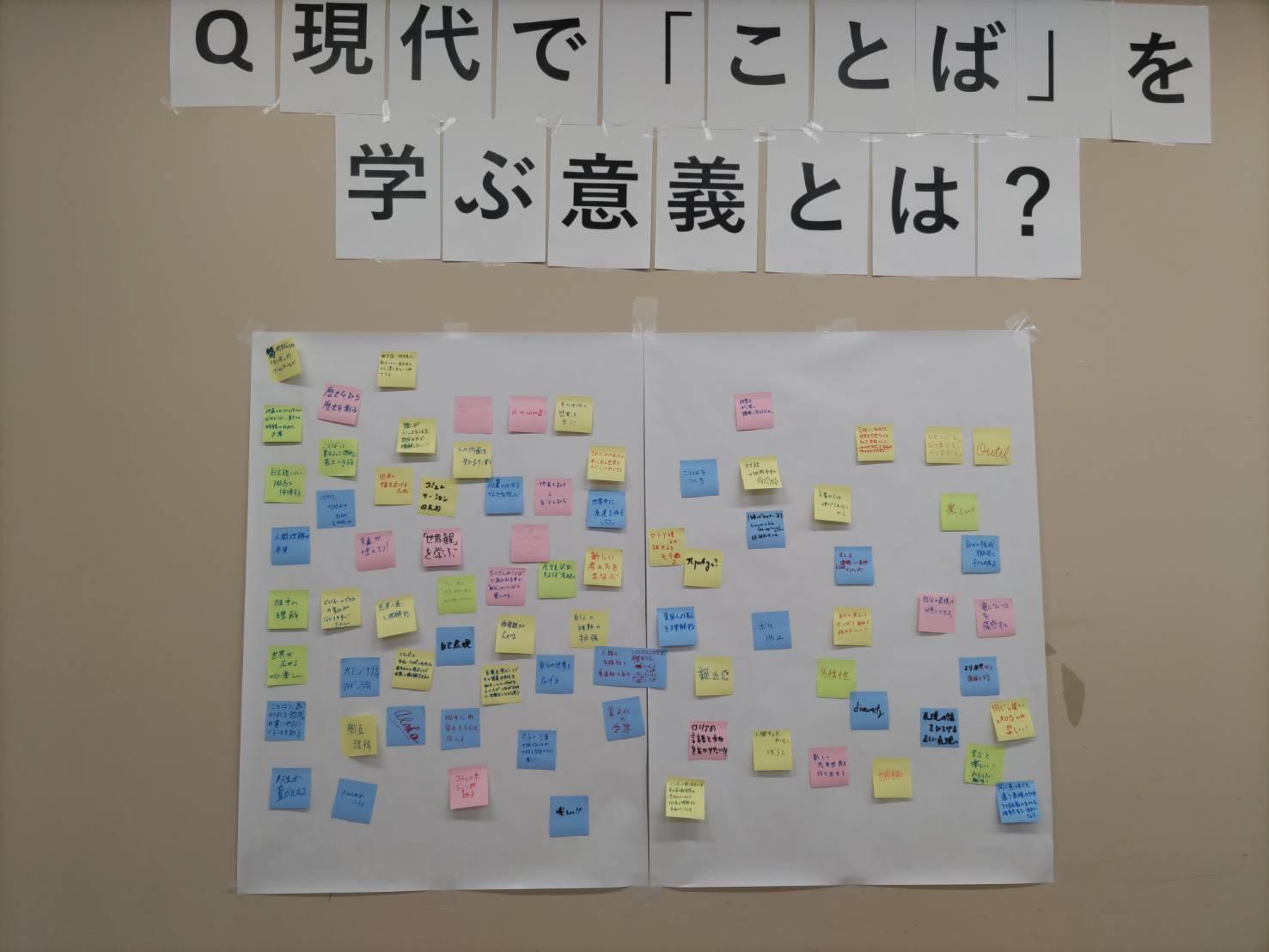

参加者が事前に選び持参した「推し論文」について、その魅力や優れている(と考えている)点を分析しました。付箋を用いてキーポイントを書き出し、全体で共有する形式で進行しました。この過程で、様々な観点から論文の魅力が語られました。他者の視点から新たな「良さ」の基準や視点を発見する機会となりました。

自分がこのような論文を書くのに必要な力は?

次に、魅力的な論文を執筆するために必要なスキルについて議論しました。ゼミ企画側の意図としては、技術的なスキル(データ分析能力、論文構成力など)に加え、先行研究の調査能力、独創性、集中力、さらには国際的な視野など研究上評価される客観的な基準を念頭に置いていました。しかし、実際に議論してみると、前セクションの議論と合わせて、人が「良い」と感じる論文や研究活動は、様々な観点から語られ得ることがわかりました。分野間の相違もあり、自身の目指す研究者像にもかかわるような興味深い議論となりました。

推し論文の優れた点をどのようにして真似るのか?

最後に、推し論文から学んだ点を自身の研究にどのように取り入れるかについて考察しました。様々な課題が出てくることが予想されたので、「まず最初に取り組むべきこと」という観点に絞り、具体的な行動計画を立てる試みがなされました。各参加者が約5分間で、ゼミを通じて得た学びや気づきを発表し、全体で共有しました。

今回のゼミを通じて、優れた研究・論文の特徴を多角的に分析する視点を得ることができました。また、研究アプローチの多様性と個人の価値観の違いを認識し、幅広い視野で研究活動を捉えることの重要性を再確認しました。

第4回の企画者と共同で行ったゼミ後の振り返りでは、論文紹介を定期的に行いたいという声が出ました。今後のゼミ活動で更に議論を発展させていくことができればと思います。