はじめに

はじめに

陳水扁政権は,間もなく2期8年の執政を終了する。陳水扁の政権運営については,中・長期的には多様な評価が出てくるであろうが,短期的には批判的回顧が多くなることは避けられないであろう。それも,一期目より二期目の方が悪くなったという見方が多く出てくるであろう。本稿では,なぜこのような結果に終わったのかについて,試論的な整理をしていきたい。

陳水扁は,2008年1月の立法委員選挙で民進党の歴史的大敗北を招いた人物として記憶されることになるが,2000年3月の総統選挙での歴史的勝利, 2001年12月の立法委員選挙での民進党の大躍進,2004年総統選挙での再選を成し遂げた人物であったことも忘れられてはならない。これほど鮮明な政権の命運の転換は,「いつ」「どのようにして」起こったのであろうか。

「いつ」の答えは,2004年夏である。「どのようにして」の答えは,いささか複雑である。2004年3月の総統選挙で,陳水扁は僅差で再選をものにした。僅差であれ,当選は当選である。敗れた連戰・宋楚瑜は,選挙に不正があったとして当選無効と選挙無効の訴訟を起こし,選挙後しばらく街頭抗議行動を続けたが,中間派の選挙民からは「民主政治のルールをわきまえない行為」と見なされ,支持が離れていった。選挙後の言動により,連戰と国民党は民意調査での支持率が著しく低下した。現在馬英九陣営のスポークスパーソンとして活躍している蘇俊賓も,当時連戰の行動を見ていられなくなり公然と批判の声をあげた若手国民党員の一人であった。

国民党も親民党もそれぞれ士気が低下し,結束が緩み,瓦解する可能性もあった。陳政権の末期に,民進党の一部議員や行政官らの言動が批判の的となり,民進党の選挙情勢にも影響を及ぼしたが,2004年の春から夏にかけて批判の的となっていたのは,国民党や親民党の極端な言動を繰り広げていた一部議員,支持者であった。国民党内では,党名を「中国国民党」から「台湾国民党」に変更すべきだという要求も出ていた。台湾社会の主流民意を掴んだのは民進党で,国民党は傍流に漂流していた。多くの人が,同年12月の立法委員選挙で国民党が敗北すると見ていた。2004年夏は,比喩的に言えば,民進党がこれから国民党をどうやって料理しようかとほくそえんでいる状況であった。この時の陳水扁と民進党の慢心,ご都合主義,権謀術数が,後の暗転を招くのである。

1.転換点の2004年

1.転換点の2004年

(1)形式的憲法修正

(1)形式的憲法修正

陳水扁は2004年5月の第二期就任演説で,憲政改造への意欲と,その前段階として国民大会廃止,憲法改正プロセスへの公民投票(レファレンダム)の導入という構想を発表した。2004年夏に,この国民大会の廃止,憲法改正プロセスへの公民投票の導入に加えて,立法委員の半減と選挙制度改革がパッケージとなって急浮上し,8月23日,立法院は憲法修正案を可決した。前者の国民大会の廃止と公民投票の導入は民進党の元来の主張であるが,これを推進したことで,本格的な憲法修正の可能性は逆に遠のくことになった。

憲法を修正するには,立法委員の4分の3が出席し,出席者の4分の3が賛成して憲法修正案の発議を行ない,なおかつ,選挙民の総数の過半数が公民投票で賛成票を投じることが成立用件である。この組み合わせによって,今後台湾における憲法修正はハードルが非常に高くなった。これは制度的な側面である。次に政治的側面を見ると,憲法修正という大作業はそう続けてできるものではない。2004年に憲法修正を発議し,2005年にそれが成立したところで,再度憲法修正のエネルギーを結集するというのは著しく困難なことである。2004年の憲法修正発議は,民進党にとって改革のエネルギーの浪費であった。

2006年に大幅な憲法修正を実現させたいと表明していた陳水扁が,なぜその前に憲法修正が事実上不可能になる方策に向かったのか,この理由はいまも判然としない。単に世論の潮流に押し流されたように見えるが,陳水扁なりの計算もあったと思われる。2004年夏,憲法制定問題が,陳水扁にとって相当のプレッシャーになっていたことは十分推察できる。第二期就任演説の直前,陳水扁は,選挙で支援を受けた独立派から,公民投票による憲法制定を約束するよう迫られ,苦し紛れに「憲法制定は自分の義務,責任であり,どのような困難であれ克服しなければならない」と答えた経緯があった(『自由時報』「就職演説 辜寬敏盼扁勿提四不一沒有」2004.5.13)。

就任演説で陳水扁は,独立派の期待に反して,憲法制定とは言わず「憲政改造」という表現を使った。というのも,新憲法制定となれば,中国,アメリカとの衝突は避けられない状況にあったからだ。だが,2004年夏,独立派や台聯は,李登輝を先頭に新憲法制定の圧力をますます強めていた。前門には虎,後門には狼が立ちふさがっていたのである。この進退窮まった状況を考えると,陳水扁は消極的な安全策に逃げ込んだという推測も可能である。あるいは,宋楚瑜を通じた両岸関係打開の方策を密かに練っていて,制憲ができない状況を作っておくことを積極的に考えたのかもしれない。

少なくとも,立法院の憲法修正発議によって,陳水扁が一息ついたことは間違いない。それ以降陳水扁は,国内向けには新憲法制定と言い,アメリカが懸念を表明すると,新憲法の制定は事実上不可能であることを示唆するという,使い分けを演じていく。陳水扁は,アメリカの政治家が訪台した機会を利用して,憲法修正は所定の手続きに則って進むこと,その手続きは立法院の4分の3以上の賛成とレファレンダムで過半数の賛成が条件であることを説明している(『自由時報』「扁:台美要互信 不要猜忌」2004.12.2)。アメリカに向けて発したメッセージは,中国に向けても発せられたと考えるのが自然であろう。

(2)議員定数半減と小選挙区制

立法委員の半減と小選挙区比例代表並立制の導入については,その理由と動機はある程度見えている。立法委員の半減は,民進党の前主席である林義雄が座り込み活動などを通じて熱心に訴え,世論の支持を得ていた。2001年以降,各党とも議席半減の提案をそれぞれ提出していた。しかし,どの党であれ本気で半減をしようと考えていた議員は少なかった。議員半減をめぐる民進党と国民党との駆け引きは「チキンレース」そのもののである。2004年3月の総統選挙の直前,この「チキンレース」は盛り上がりを見せ,立法院の委員会レベルの採決まできたが,予定通り頓挫し,各党は相互に責任の押し付けあいをした。

選挙後「チキンレース」が再開され,2004年6月22日,民進党議員団は,憲法修正のため立法院臨時会の開会を要請することを決定した。民進党は,国民党がとうてい受け入れられないと読んでこの提案を出し,国民党を攻めるつもりであった。ところが,国民党も世論の非難を恐れ,議員半減の提案をしてきた。

小選挙区制の導入は,民進党にとって国民党を敗北に追い込むと同時に,台聯をも弱体化させることができる一石二鳥の手であった。国民党にとっても,親民党を弱体化させ吸収合併できるというメリットがあった。動機はどうであれ,この「大胆」な改革案が,民進党と国民党の両党から提出されたことで,台聯と親民党も,自党に非常に不利であったにもかかわらず受け入れるしかない状況に追い込まれた。議員半減を求める強力な世論が形成されていたからである。ちょうど,日本で小泉政権期に改革に反対するのは抵抗勢力という論理が威力を持ったのと同じ構図である。

反対すれば同年12月の選挙で不利になるという集団パニックのような状況でこの議論がなされたのは,台湾政治にとって不幸なことであった。その中で実を取ったのは,国民党であった。国民党は,議員が半減されても,離島や人口の少ない県にも一議席は必ず配分することを要求した。これは,具体的には,馬祖島のある連江県,金門島のある金門県,澎湖島のある澎湖県,そして東部の花蓮県と台東県の5選挙区を指す。いずれも国民党,ないしは,泛藍系の候補が必ず当選する指定区のようなものだ。

この案では1票の価値に大きな差が生じるが,この問題もほとんど議論されなかった。1票の価値の差を2008年1月の選挙データで計算すると,1票の価値が最も軽い新竹県と最も重い連江県との間では45倍もの違いがある。加えて,原住民の議席数は本来8議席から半減で4議席となるはずであったが,原住民の権利の向上という理由で6議席とされた。うち5議席は泛藍系の候補が当選することが確実であるから,国民党陣営は,選挙戦が始まる前に10議席を確保できることなる。

民進党がこれを呑んだ理由は,ここで国民党と争うと,民進党は離島と東部を軽視しているという印象を与え,12月の選挙で不利になると考えたからであろう。この10議席のハンディキャップがあっても勝てる,少なくとも,議席の上で五分五分の勝負に持ち込めるという見通しもあった。この当時の政治情勢は,国民党の党勢は低迷し,国民党と親民党とは合併問題がこじれて選挙協力をスムーズに実現できるとは思われなかった。小選挙区制を採用した第一回目の選挙では候補が乱立する可能性が十分あり,そうなれば,民進党は,30数パーセントの得票率でも第一党となり,議席の過半数を獲得することも夢ではないという想定をしたのであろう。結局は,取らぬ狸の皮算用であった。

だが,不可思議な要素は残る。自己利益に非常に敏感な民進党の議員が,自分たちに大きな災禍をもたらす制度改革にほとんど抵抗らしい抵抗もせず従った政治的背景は何だったのであろうか。当時,民進党内では立法委員の林濁水が,この制度改革を実現すると民進党は大敗し,しかも,長期にわたり国民党が立法院の多数を占めると警鐘を鳴らしていた。評論家の黄天麟も「民進党の自殺行為」と指摘していた。立法院が憲法修正案を可決した日,民進党議員団はシャンペンを抜いて祝った。

(3)党主席兼任問題

陳水扁は,この重要な議員半減と選挙制度改革案が浮上していた2004年6月,まったく異なる問題を持ち出した。総統の党主席兼任を定めた党規約の修正を突然提案したのだ。2000年3月の総統選挙の直前,陳水扁は「全民政府」を実現するため民進党の運営から退出すると宣言した。しかし,政権担当後,党との連携がどうしてもうまくいかないので,2002年5月,「党政同歩」と称して党主席を兼任した。陳水扁が党を掌握できるようになったら,今度は党主席の兼任解消を言い出した。『中國時報』の何榮幸は,陳水扁が「党務で時間を浪費したくない」のが提案の動機であると推測している(『中國時報』「黨政運作反覆 扁徒留爭議」2004.6.20)。

ここには,陳水扁の政権運営を特徴づける「反覆」(方針,発言のぶれ)と「人治」(自分の都合に合わせて制度を変更する)という二つの問題が現れている。『聨合報』は,この提案を次のように解釈している。「一つは,陳水扁が党内の最終的な権力分配者になったことだ。党内で権力を分享したいと思う者は,必ず扁の意志を忠実に貫徹しなければならない。[略]もう一つは,党の効能が陳水扁の必要に合わせて規定されるようになったことだ」(『聨合報』「扁連串動作 宣告黨階段性任務結束」2004.6.19)。《表1》は,2004年7月に発足した民進党の中央常務委員会の構成を示したものである。陳水扁は,15名の委員のうち自身を含めて11名の支持を確保している。これを見ると,陳水扁が党主席であってもなくても,党の議決機関である中央常務委員会は掌握できることはわかるが,あえて制度を変えてまで党主席兼任を解消する理由は見えてこない。

党内は,党中央を強化すべきなのか,党議員団を中心にすべきなのか,依然として考え方はばらばらであったが,陳水扁に党主席兼任を継続してもらいたいという声が多数であった。陳水扁の意図は,12月の選挙を全力で闘った後,党主席の職を別の人物に委ね,自分は政党を超越した立場で憲政改革と両岸関係の二大任務に当たるということのようであった(『自由時報』「核心官員:不續兼主席扁立場堅定」2004.7.10)。新聞報道からは,陳水扁には選挙後に主導権を発揮したい大きな構想があり,この提案はその布石の一つである,ということが浮かび上がる。民進党の立場を離れてフレキシブルに対応できる態勢を整えるというのは,2005年に中台関係を動かす準備であったと解釈するのが順当であろう。

《表1》 民進党中央常務委員会の構成

(2004年7月発足,15名)

| 区 分 | 氏 名 | 職 名 | 属 性 | 支持 |

| 役職指定 | 陳水扁 | 総統・党主席 | 陳水扁派 | ◎ |

| 同上 | 柯建銘 | 民進党議員団長 | 陳水扁系 | ◎ |

| 主席指名 | 呂秀蓮 | 副総統 | | |

| 同上 | 游錫堃 | 行政院長 | 陳水扁系 | ◎ |

| 同上 | 蘇貞昌 | 総統府秘書長 | 蘇貞昌系 | ◎ |

| 選 出 | 謝長廷 | 高雄市長 | 謝長廷系 | ○ |

| 同上 | 葉菊蘭 | 行政院副院長 | 陳水扁系 | ◎ |

| 同上 | 鄭寶清 | 台鹽董事長 | 陳水扁派 | ◎ |

| 同上 | 蔡憲浩 | 前台北県党部主委 | 蘇貞昌系 | ○ |

| 同上 | 蘇煥智 | 台南県長 | 新潮流派 | ○ |

| 同上 | 翁金珠 | 彰化県長 | 新潮流派 | ○ |

| 同上 | 陳勝宏 | 立法委員 | 綠色友誼連線 | |

| 同上 | 林宗男 | 南投県長 | 綠色友誼連線 | |

| 同上 | 蔡同榮 | 立法委員 | 主流聯盟 | |

| 同上 | 周清玉 | 立法委員 | 謝長廷系 | ○ |

※「支持」欄の○と◎は陳水扁支持を示す。うち◎は陳水扁がどのような場合でも依拠できる委員を示す。

※蘇貞昌と新潮流派とは密接な提携関係にあるので,同一グループと見なすことも可能である。

出所:筆者整理 |

6月から7月にかけて,党内で主席兼任問題が議論された。時期的には,各党が立法院の憲法修正発議に向けて駆け引きを展開していたのと同じ頃である。後に民進党の大災難を招く議員半減・選挙制度の問題よりも,党内はこちらの議論に時間を取られた。当初は反対の声が目立ったが,陳水扁の主張に沿って,総統が党主席を兼任しない場合の主席選出方法を決めておくことは必要だという流れになった。9月26日の民進党全国代表大会で,党規約の修正案が可決された。陳水扁は当面党主席を続けるものの,自分の判断で党主席兼任をいつでも解消できるようになった。

(4)次世代リーダーたちの動き

陳水扁と民進党の慢心はこれだけではない。2004年夏は,12月に迫った立法委員選挙の公認候補が出そろった時期である。陳水扁は,確かに,この選挙が最重要課題であるので準備に万全を期すよう何度も強調した。ところが,民進党は,この選挙を最優先にするという党内コンセンサスを作ることができなかった。翌年の県市長選挙が頭にあったからである。極端に言えば,陳政権にとっては,県市長選挙をすべて落としても立法院で過半数を獲得する方がプラスであった。しかし,党内の次世代の人物たちは,こぞって,将来の布石のために,翌年の県市長選挙を目指して勝手に走り出した。

民進党は内規で,ある選挙に出馬した者はその任期が半分に満たない間は別の選挙に立候補できないことを定めている。つまり,2004年12月の立法委員選挙で公認を得た人物は,2005年12月の県市長選挙に転進することができない。これは,党内民主の一つのルールとして野党時代には適切であったが,党の人的資源がまだ十分豊富ではない段階で与党の座を防衛するにはいささか窮屈な規定であった。国民党にはこのような制限がないので,国民党の地方の有力人物は,まず立法委員に立候補して当選(ないしは再選)し知名度を高めておいて,そのまま翌年の県市長選挙に出馬し当選するというケースがあった。

党内の権力関係では,一立法委員となるより地方政府を動かすことができる県市長の方が,魅力が大きい。そのため,本来立法委員選挙に出馬すべきであった有力政治家が出馬を見送る事例が相次いだ。しかも,二人の有力者が2005年の県市長選挙への出馬を狙っている選挙区では,その二人ともが出馬しないという事態も発生した。例えば,台中県の林豐喜と邱太三,雲林県の蘇治芬と高孟定らは,いずれも地元で知名度の高い現職議員ないしは議員出身の政務官であるが,立法委員選挙の立候補を見送った。例えて言うならば,一軍のスター選手の何人かが来年のシーズンに備えて今年は試合に出ませんと言うようなものだ。代わりに二軍の選手が出てくるのであるから戦力ダウンは免れない。

同じ文脈で,陳水扁が抜擢した党内の若手政治家についても言及しておきたい。政権第二期のスタートにあたり,陳水扁は,新聞局長に林佳龍,無任所大臣兼内閣スポークスパーソンに陳其邁,客家担当大臣に羅文嘉を起用した。当時,林佳龍は40歳,陳其邁は39歳,羅文嘉は38歳であった。陳水扁は,彼らに行政経験を積ませることで党の統治能力を高め,長期政権に向けた布石を打っていたのである。逆に彼らは,中央政府での行政経験を踏み台に県市長への転進を狙っていた。このように,知名度と能力があり当選可能な人材が政権入りしたことで,結果的に12月の選挙で民進党はこま不足に陥る。

党中央が主導して,有力現職議員はみな立法委員選挙に出馬させ,まずは立法院での優位を確保してから県市長選挙対策を考える,あるいは,翌年の県市長候補を先に内定し立法委員選挙とのダブルウィンを目指すといった機動的な方策が必要であったが,それはなされなかった。党内の政治家が雪崩を打って,より有利なポジションを得ようと動き出した状態では,陳水扁もどうすることもできなかった。ちなみに,上記の若手政治家の布石の結果は次のとおりである。林佳龍は台中市長選挙に立候補し落選した。羅文嘉は台北県長を目指し,やはり敗北した。陳其邁は父親の陳哲男が汚職で逮捕され,高雄市長選挙の出馬を断念した。

(5)後継争いの開始

2004年の夏は,民進党がポスト陳水扁を意識するようになった時期でもある。この時点ですでに,有力後継候補は,蘇貞昌,謝長廷,游錫堃の三名ということで党内の見方は一致していた。陳水扁は2004年以降,意図的に呂秀蓮を持ち上げ後継者レースを複雑にしようとしたが,実質的には三者の争いであった。この三人を競わせ後継候補が一人に絞られないようにすることが陳水扁の政権運営の隠れた課題となっていく。そして,政権第二期が進行していくにつれ,自身のレームダック化を防ぐための考慮が優先されていった。2006年以降,陳水扁の利益と民進党の利益とが必ずしも一致しない局面が出てくる。

《表2》と《表3》は,陳政権期の民進党主席と行政院長の一覧であるが,游錫堃,謝長廷,蘇貞昌の三名が,陳水扁の下で椅子取りゲームのようにぐるぐる動いていることがわかる。陳水扁がぎりぎりまで三者の勢力均衡を維持したため, 2008年総統選挙の予備選挙に向けて,内部矛盾と対立のエネルギーが蓄積されていった。三者は民主化闘争の同志であり,個人的にも良好な関係を保っていたが,予備選挙ですさまじい相互非難を展開し,それが路線論争とも結びつき,2008年の民進党敗北の原因を作り出すのである。

《表2》 陳政権期の民進党主席

| 期 間 | 氏 名 |

| 1998年7月~2000年7月 | 林義雄 |

| 2000年7月~2002年7月 | 謝長廷 |

| 2002年7月~2004年12月 | 陳水扁 |

| 2005年1月~2005年12月 | 蘇貞昌 |

| 2006年1月~2007年10月 | 游錫堃 |

| 2007年10月~2008年1月 | 陳水扁 |

| 2008年1月~ | 謝長廷 |

|

出所:民進党ホームページ |

|

|

《表3》 陳政権期の行政院長

| 期 間 | 氏 名 |

| 2000年5月~2000年10月 | 唐飛 |

| 2000年10月~2002年1月 | 張俊雄 |

| 2002年1月~2005年1月 | 游錫堃 |

| 2005年1月~2006年1月 | 謝長廷 |

| 2006年1月~2007年5月 | 蘇貞昌 |

| 2007年5月~2008年5月 | 張俊雄 |

|

出所:行政院ホームページ |

|

(6)不十分であった選挙対策

陳水扁の選挙対策も不十分であった。民進党の選挙戦略は,国民党の支持基盤に切り込み,かつ,台聯に侵食されることを防ぐというもので,それ自体は明確であった。だが,国民党の基盤をどのように切り崩していくのか,正面から対決し相手を圧迫していくのか,国民党本土派との連携を図るのか,あるいは,地方の有力者を一本釣していくのか,また,友党の台聯との関係はどうするのか,泛緑陣営の過半数獲得のために台聯と共同のアピールをするのか,台聯と選挙協力をするのかどうか,という選挙戦術が十分詰められていなかった。

国民党の切り崩しについては,陳水扁にはいくつかのカードがあった。与党の優位を活用して地方建設予算とからめて藍系の県長を取り込むという方策もあった。この手で親民党籍の台東県長徐慶元の支持を引き出したが,台東県での議席獲得には成功しなかった。他にも,任期切れが近づいていた監察院の人事という切り札があった。つまり,国民党や親民党の関係者を監察院長および監察委員に任命する人事案件を早めに立法院に提出し野党を揺さぶるという策があったのだが,陳水扁はそれをしなかった。陳水扁は,10月の段階で,選挙前の監察院人事を見送ることを決めた(『自由時報』「監委提名 延至立委選後」2004.10.19)。陳水扁は,泛緑陣営内の論功行賞も考えなければならなかったので,恐らくは,12月の選挙後の方がもっと有利になると思い,このカードを温存したのであろう。

国民党本土派の王金平に対する揺さぶりも,陳水扁の慢心と定見のなさを露呈するものであった。陳水扁は,王金平を「黒金保護傘」と呼んでみたり,監察院長に任命すると観測気球を上げてみたり,次の立法院長は民進党の張俊雄だと言ってみたりで,王金平を愚弄しただけであり,選挙戦術とはほど遠いものであった。

陳水扁は,台聯との関係でも失敗を重ねた。2004年の夏時点で,陳水扁と李登輝との関係は悪くはなかった。台聯は,年末選挙に向けて「制憲,台湾正名,正常化国家」をスローガンとし,台湾ナショナリズムの立場を鮮明にしていた。民進党と台聯は,それぞれが議席の拡大を目指すという了解であった。2001年12月の立法委員選挙では,謝長廷が民進党主席として,台湾ナショナリズムは台聯に任せて,民進党は台湾アイデンティティの中間選挙民をターゲットにするという選挙戦略を展開した。結果,民進党は大きく躍進したし,初めて選挙に臨んだ台聯も足場を固め,民進党と台聯はウィンウィンの関係であった。振り返ってみると,この時民進党にとって最適の選挙戦略は,台聯は台湾ナショナリズム,民進党は台湾アイデンティティというように選挙議題では明確に棲み分け,その上で,主要選挙区で個別の選挙協力を行なうことであった。

だが,2004年は陳水扁が党主席であり,陳水扁は左ウィングにも手を伸ばし台聯と票を奪い合うことになった。台聯が議席を伸ばすという観測が出ていたこと,および,2004年7月17日に実施された高雄市議会議員の補欠選挙で台聯が予想以上に健闘したことで,陳水扁は危機感を抱いたようだ(『自由時報』「扁:泛綠合作 在國會過半」2004.7.21)。陳水扁と李登輝が同じ演壇に立って泛緑陣営の過半数獲得を訴えるというパフォーマンスは結局実現しなかった。両党間で選挙協力の話し合いも行なわれたが,これも結実しなかった。

選挙戦の終盤,民進党と台聯は激しい競合を演じ,陳水扁と李登輝は,連日のようにお互い対抗意識を露にした選挙演説を行ない,両者の関係にもひびが入った。ここには,陳水扁の政治手法の二つの特徴が表れている。一つは,選挙議題を操作して選挙の熱を高めようとする政治手法である。この手法は,摩擦が高まるという副作用もあるし,2回目,3回目となれば効果も低減するが,陳水扁は自身の成功体験があるので何度でも繰り返した。もう一つは,中間派から深緑まで取れる票はとことん取ろうとする政治手法である。台湾の地方派閥のボスは取れるものは全部取ろうとする。陳水扁は,その点で,実に台湾の地方派閥ボス的メンタリティの持ち主であった。

(7)逃げていった勝利

2004年12月選挙は,3月選挙の延長戦であった。論点は出尽くしていて,選挙の焦点は議席の数がどうなるかであった。陳水扁は得意の選挙議題で連戰・宋楚瑜批判を繰り返したが,議題設定がネガティヴな方向に傾き,泛緑陣営が過半数を取ると台湾政治はどうなるのか,経済はどうなるのか,生活はどうなるのかといったポジティブなビジョンは示されなかった。陳水扁は「幸福平安」を選挙の主軸スローガンにしたが,選挙戦が本格化した11月中旬,第一に取り上げた選挙議題は,総統選挙直後に泛藍陣営が政権奪取を仕掛けたという話題であった(『中時晩報』「冷飯熱炒 大選主菜」2004.11.16)。

その後提起されたのも,国民党の党資産というお決まりの選挙議題に加えて,泛藍陣営が可決した総統銃撃事件の真相究明委員会がいかに越権的なものであるかという問題,中国がミサイルを増強して台湾を威嚇しているという問題,アメリカからの軍備購入予算を泛藍陣営が阻止しているという問題などで,選挙民の生活にかかわる政策はほとんど議論されなかった。陳水扁は盛んに新憲法制定を唱えたが,上述の検討からわかるように,これは中身を伴わない見せかけの議題(假議題)であった。選挙戦の終盤では,台聯が訴えていた台湾正名運動に対抗するため,在外公館の名称変更(例えば「台北経済文化代表處」を「台湾代表處」と変える),および,国営公営企業の名称変更(例えば「中国○○公司」を「台湾○○公司」に変える)を持ち出した。

選挙議題という点では,国民党も同じく乏しい状況にあった。国民党は「正しい路を進んでこそ台湾の出口は見つかる」という選挙スローガンを掲げたが,受け身に立たされ,これといった政策の訴えもなかった。11月4日には,3月の総統選挙の当選無效訴訟の判決があり,原告の連戰・宋楚瑜は敗訴した。国民党と親民党との合併協議はこじれて,両者は険悪な雰囲気で投票に向かった。だが,国民党の危機感は非常に強かった。連戰は「中華民国存亡の秋」(10月2日,国民党中央評議委員会での発言)と位置づけて選挙に臨み,選挙区の公認候補を大幅に絞り込んだ。国民党は,2001年選挙で98名の選挙区公認候補を立てたが,今回は67名に絞り込んだ(そのほかに新党の7名を推薦)。民進党は,前回の83名から9名増やして92名を立てた。この候補者数の調整という技術的要因が勝敗を分けたとも言える。

選挙結果は,投票率が大きく下がったことを除けば,2001年とほとんど同じであった。台湾の選挙民がどのような判断を下したのか,その方向感が定まらない選挙であった。選挙分析の詳細については,拙稿

「2004年台湾立法委員選挙分析―方向の見えない選挙」を参照していただきたい。

2.権力構造の変化

2.権力構造の変化

(1)陳政権の支持基盤

(1)陳政権の支持基盤

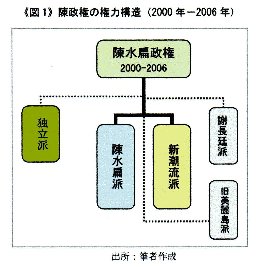

陳政権は,2000年5月の発足時は「全民政府」を標榜していたため民進党の関与はあいまいであったが,同年10月に張俊雄が行政院長に就任したことで民進党政権という性格が強まった。この時,陳政権の党内の支持基盤は,陳水扁派と新潮流派であった。《図1》のように,謝長廷派と旧美麗島派は,陳水扁を支持してはいたが,政権の中枢からは離れていた。独立派は,それ以上に遠い位置,すなわち,政権の周縁にいた。独立派は,台湾ナショナリズムを標榜する様々な個人・グループの総称であり,組織としてまとまっていたわけではない。陳水扁は,独立派の著名人物を総統府資政,国策顧問という形で処遇してきたが,政権運営で依存する関係ではなかったし,独立派が陳政権の政策展開を主導することもなかった。陳政権第一期の権力構造については,拙稿

「陳水扁政権―権力移行期の台湾政治」を参照していただきたい。

2001年の台聯の結成によって,独立派は組織的な核ができて,李登輝というシンボル的存在を得た。このことにより,独立派の政治力は徐々に増していく。2004年の総統選挙を経て,台湾社会全体で台湾アイデンティティが強まった。選挙中,独立派が陳水扁を支援し,陳水扁も独立派寄りの発言をしたので,台湾ナショナリズムの影響力も確かに高まっていた。2004年2月28日の手護台湾(台湾の南端から北端まで手をつないで台湾擁護を訴える活動)に100万人規模の人々が参加したことは,両者の影響力の拡大を象徴的に示す事例である。

しかし,陳水扁の軸足は,選挙後も台湾アイデンティティであって,台湾ナショナリズムに移動はしなかった。陳水扁は,独立派が嫌っている中華民国の国旗と国歌について,「過去の何度もの外国訪問で我々の国旗を見,我々の国歌を聴き,そのつど非常に感動した」と発言し,民進党の「台湾前途決議文」(1999年)への執着,そして,独立派との距離をあからさまに示している(『自由時報』「扁將頒佈兩岸和平發展綱領」2004.4.25)。独立派の著名人物である辜寬敏,黄昭堂,李鴻禧や独立派の諸団体が5月20日の第二期就任演説で「四不一沒有」を約束しないように求めていたが,陳水扁は演説で「四不一沒有」をまたも表明し,憲法制定の約束はせず,独立派の期待に水を差した。

※筆者は,台湾アイデンティティと台湾ナショナリズムとを区別して用いている。詳しくは,拙稿「台湾アイデンティティ研究(総論)」を参照していただきたい。

台湾の国家アイデンティティと総統選挙での支持構造との相関関係を示す図も作成しているので,こちらも参照していただきたい。図はこちら。

政権第二期のスタートで,行政院副院長(副首相)に葉菊蘭,外務大臣に陳唐山,大陸委員会主任に呉釗燮,教育大臣に杜正勝,行政院秘書長に葉国興ら,独立派に近い人物が政権の要職に起用されたが,これらの人物はあくまで陳水扁を支える立場であった。独立派長老の辜寬敏は,自分は総統府の出入りを禁じられていると自嘲的に語り,陳政権との距離を示唆している(『自由時報』「辜寬敏:美堅持一中 變相打壓台灣」2004.10.13)。陳政権の支持基盤は,第二期も,基本的には第一期と同じく,陳水扁派と新潮流派であった。

2004年の5月から6月にかけて,立法委員選挙の比例区の公認候補を決める予備選挙が行なわれている。これは,民意調査と党員投票を合算したもので,2004年時点での党内各派の実力を示す一つの指標として見ることができる。《表4》は,当選圏内の上位八名に入った候補の一覧である。八名のうち,新潮流派が三名,陳水扁派が二名で,陳政権の二つの支柱が合計で五名を占めている。陳政権の党内基盤が磐石であったことが,この数字からもわかる。新潮流派が徐々に陳水扁の政権運営に批判的になっていくのは12月の選挙後である。なお,この時の民進党の党内ルールは,予備選挙で比例区候補の半分を決めて,残り半分は党が各種社会団体や専門的活動を評価して候補を選定し比例区候補リストを作成するというものであった。

《表4》 2004年民進党立法委員比例区候補予備選挙結果

| 順 位 | 氏 名 | 職 名 | 属 性 |

| 1 | 蔡煌瑯 | 立法委員 | 陳水扁派 |

| 2 | 洪奇昌 | 立法委員 | 新潮流派 |

| 3 | 高志鵬 | 立法委員 | 陳水扁派 |

| 4 | 薛 凌 | 陽信文教基金會執行長 | 綠色友誼連線系 |

| 5 | 尤 清 | 立法委員 | 謝長廷系 |

| 6 | 林濁水 | 立法委員 | 新潮流派 |

| 7 | 田秋堇 | 棲蘭檜木国家公園催生聯盟理事長 | 新潮流派 |

| 8 | 邱永仁 | 立法委員 | 綠色友誼連線系 |

出所:『自由時報』「民進黨不分區 蔡煌瑯排第一」(2004.6.5)を参照し筆者整理 |

(2)迷走の2005年

2004年12月選挙で,もし,泛緑陣営が過半数を獲得していれば,陳総統は行政府と立法府を掌握し,地方政治も含めて緑色化の流れができていたであろう。だが,泛緑陣営が過半数獲得に失敗したことによって台湾政治の潮流が変化した。陳政権は,3年半の任期を残し迷走していく。陳水扁は,選挙結果を受け「責任を取って」党主席を辞任したが,すでに検討したように,党主席兼任の解消は既定方針であった。泛緑陣営が過半数に届かなかったといっても,民進党は依然として第一党であった。問題は,勝利が前提となっていたので,過半数に届かなかった場合,立法院と行政院とをどう連動させるのかについて,党内で詰めた議論が行なわれていなかったことだ。

選挙結果は2001年の時とほとんど同じであったが,政治的な意味はまったく異なる。2001年選挙でも泛藍陣営が過半数を確保したが,国民党は大幅に議席を減らした末のぎりぎりの過半数確保であったので,その正当性は疑わしいものとなった。この民意の動向は,両陣営の立法院内の攻防に影響を与えた。重要な採決で,泛緑陣営が勝つことも何度かあった。しかし,2004年選挙は,泛藍陣営が再度過半数を確保したことで,その正当性は文句をつけられなくなった。泛藍陣営は勢いを取り戻し,行政院提出の法案をことごとく葬り去り,台湾政治は機能麻痺に陥っていくことになる。半大統領制においてこのような行政府と立法府のデッドロックを打開する方策は,フランスでミッテラン政権の時に行なわれた「コアビタシオン」(保革同居)方式か,与野党の連立政府協議であったが,陳総統は,どちらもしなかった。

2005年初頭,陳水扁は,一方で,両岸関係の拡大に積極的であった謝長廷を行政院長に任命し,他方で,野党陣営の国民党と親民党との間に隙間風が吹いていることに着目し,親民党を取り込み野党陣営の一角を切り崩す方向に動いた。その代償として陳総統は,宋楚瑜との妥協に応じる10項目合意を発表し,緑色陣営の支持者を驚かせた。この合意自体は,2000年5月の陳総統就任演説の骨子と同じものだが,2004年総統選挙および立法委員選挙で台湾アイデンティティを煽り続けた陳水扁の発言からすると後退の印象は免れなかった。そのため,陳水扁は,李登輝や台聯などの独立派から袋叩きにあった。陳水扁は独立派からの批判に反論して,「台湾の国名を台湾共和国に改名しようといっても自分の任期中にはできない。李登輝前総統も12年の在任中にできなかった。仮に李登輝にいま総統になってもらってもやはりできないのである」と述べて,批判の火に油を注いだ。

陳水扁が宋楚瑜との連携に強引に突き進んだのは,宋楚瑜を通じて中台関係を動かす意向を持っていたからだと思われる。そのシグナルは前年にあった。陳総統は2004年10月10日の国慶節演説で,1992年香港会議を基礎に両岸の対話を再開することを呼びかけた。これは「92年コンセンサス」を否定してきた陳水扁にとって中国側への最大限の譲歩である。大陸委員会副主任の邱太三は,この提案を,和平を象徴する「オリーブの枝」と形容した。中国側は国務院台湾弁公室を通じて従来と同じ拒絶反応を繰り返したが,陳水扁は水面下で接触を試み,何らかの感触を得ていたようだ。しかし,胡錦濤は,宋楚瑜と連戰のそれぞれとパイプを持ち,宋楚瑜ではなく連戰と先に会談することで陳水扁に冷水を浴びせかけた。その間,陳水扁の言動は右往左往し政権への信頼感が低下していった。その詳細については,拙稿

「陳水扁再選後の中台関係(その1)」を参照していただきたい。

2005年8月21日,民進党政権の腐敗を露呈する火の手があがった。高雄市の地下鉄工事に従事していたタイ人労働者が雇用環境の劣悪さに不満を募らせ,暴動事件が発生した。ここから,陳水扁の側近や家族および民進党の政治家の腐敗スキャンダルが次々に暴露され,メディアで連続的に取り上げられるようになり,政権批判の空気が強まった。2005年12月の県市長選挙で民進党は大敗を喫し,陳水扁はさらなる打撃を受けた。

(3)軸足の移動

2006年初頭,陳水扁は巻き返しの動きに出る。陳水扁と独立派との関係は2005年に冷却化していたが,陳水扁は政権の方向感を定め,自身の権力基盤を固めるため,独立派寄りに軸足を移していく。陳総統は,2006年の「元旦談話」において,強い調子で台湾アイデンティティの堅持を訴え,「台湾新憲法」への意欲を示した。対中経済政策については,2001年に定めた「積極

開放・有効管理」を改め「積極

管理・有効開放」へと転換することを表明した。2月には「国家統一委員会」および「国家統一綱領」の廃止を発表した。これは,総統就任演説で公約した「四不一沒有」の一つを転換するものである。

これらの転換の背後には,陳水扁の三つの計算があった。一つ目の計算は政権基盤の立て直し,二つ目は対中政策の調整,三つ目は総統退任後の自身の定位である。この連立方程式の答が,政権の軸足を独立派寄りに移すことであった。2005年末の県市長選挙で民進党が大敗したことで,陳水扁は求心力の低下に直面し,政権の支持基盤を再構築する必要に迫られた。まずは,政府首脳人事で人心を一新する必要があった。陳水扁は,行政院長を,折り合いの悪い謝長廷から蘇貞昌へ交代させることを考えていたが,実力者である謝の更迭を正当化するため,政策枠組の転換を打ち出しておく必要があった。

二つ目の対中政策では,陳水扁は2005年に中台関係の打開を試みたが,逆に中国に揺さぶられ失敗に終わったため,対中政策を独立派寄りに切り替え活路を見出そうとした。陳水扁としては,体勢がぶれないよう政権の軸足を定めたうえで反撃に出る必要があった。国共連携に対抗し,政権としての主体性を発揮するには,あいまいな中間路線よりも,独立派が主張する対中強硬路線の方が効果的であった。また,国民党の主席に就任した馬英九に対抗するためにも明確な対中政策が必要であった。

三つ目に,陳水扁には自身の将来を考えておく必要もあった。2008年の総統退任時で,陳水扁はまだ57歳である。在任中さしたる実績もなく側近や家族がスキャンダルにまみれた総統という不名誉な評価の定着はどうしても避けたかったであろう。中台関係の膠着状態を打開しようにも,その可能性はほとんどなくなった。2000年総統選挙で「台湾の子」を売りにした陳水扁が,退任後,高齢の李登輝に代わって独立派の盟主となり存在感を示すというシナリオを考えたとしても不思議はない。実現の可能性がなくとも「台湾新憲法」の目標を掲げることは,自身の求心力の強化につながる。陳水扁は,独立派寄りに移動することで政権維持と共に退任後の活路を見出そうとしたと思われる。

しかし,独立派と新潮流派とは対立関係にあったので,陳水扁は慎重に軸足を移動した。2006年前半の陳水扁の政権戦略は,従来の派閥が流動化していく中で,陳水扁直系の「保皇派」(どのような状況でも陳を擁護するのでこのように呼ばれる)を核とし,新潮流派の一部との連携関係も残しながら,独立派の政策と言説を取り込み,支持基盤を安定させるというものであった。

(4)不発に終わった陳水扁降ろし

2006年の夏から秋にかけて発生した大規模な倒扁運動が,陳政権の権力構造を組み替えることになった。新潮流派は,陳水扁に対する不満を強めていた。新潮流派の立法委員の何人かは,野党が提出している総統罷免プロセスの発動に賛成することも検討したようだ。また,新潮流派に近い蘇貞昌は,行政院長の辞任を考えたという。新潮流派は,これまで国民党の政治腐敗を厳しく追及してきたので,陳政権の腐敗に対しても厳しい眼を向けざるを得なかった。一方,独立派の人々には民族保守の感情があり,台湾への立場で是非を判断する傾向がある。独立派は,腐敗問題よりも本土政権を守ることが重要だと考えたので,一貫して陳水扁を擁護した。しかし,李登輝は陳水扁を批判するようになる。

民進党内では,新潮流派の言動は敵に通じる動きだとする激しい反発が広がった。倒扁運動は市民運動の形をとっていたが,野党陣営が介在していたからである。過去に新潮流派と対抗関係にあった各派が,党内の主導権争いとからんで新潮流派叩きで歩調をそろえた。この時,陳水扁の後継を目指していた三者の動きは対照的であった。游錫堃は,陳水扁の擁護に徹し,党内の反扁の動きを抑え込んだ。謝長廷は,陳水扁への批判こそ口に出さなかったものの,陳水扁とあからさまに距離を置いた。蘇貞昌はいずれとも定まらず身動きがとれなくなった。倒扁運動への対処の方法をめぐる意見の対立が党内の主導権争いへと発展し,党の路線論争にまでつながっていくのである。

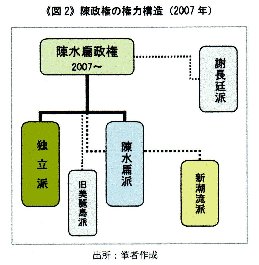

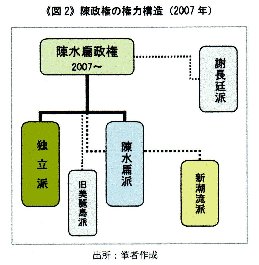

党員からの批判に直面した新潮流派は,結局撤退するしかなく,強硬論を主張した李文忠と林濁水の二人だけが抗議の議員辞職をした。党内の陳水扁降ろしは不発に終わった。しかし,陳水扁にとっては総統就任以来,初めてその地位が揺らいだ瞬間であった。苦境に陥った陳水扁にとって,台湾を守るならどこまでも陳を支持する勢力というのは非常にありがたい存在である。陳水扁は,独立派に依拠して権力維持を図ったのである。《図2》のように,新潮流派が政権の支柱から傍流に移り,代わって独立派が支柱の地位に移動してきた。2007年,民進党は総統候補と立法委員候補を決める予備選挙を実施したが,そのプロセスで新潮流派は敗北し,党の路線が台湾ナショナリズムの側に移動していった。民進党の予備選挙と路線の移動については,拙稿

「2008年総統選挙の見通し(Ⅲ)」を参照していただきたい。(2008.3.8記)

3.陳水扁という政治家

3.陳水扁という政治家

※以下は,若林正丈編『ポスト民主化期の台湾政治-陳水扁政権の8年』(アジア経済研究所,2010年)をご覧ください。

陳政権は,2000年5月の発足時は「全民政府」を標榜していたため民進党の関与はあいまいであったが,同年10月に張俊雄が行政院長に就任したことで民進党政権という性格が強まった。この時,陳政権の党内の支持基盤は,陳水扁派と新潮流派であった。《図1》のように,謝長廷派と旧美麗島派は,陳水扁を支持してはいたが,政権の中枢からは離れていた。独立派は,それ以上に遠い位置,すなわち,政権の周縁にいた。独立派は,台湾ナショナリズムを標榜する様々な個人・グループの総称であり,組織としてまとまっていたわけではない。陳水扁は,独立派の著名人物を総統府資政,国策顧問という形で処遇してきたが,政権運営で依存する関係ではなかったし,独立派が陳政権の政策展開を主導することもなかった。陳政権第一期の権力構造については,拙稿

陳政権は,2000年5月の発足時は「全民政府」を標榜していたため民進党の関与はあいまいであったが,同年10月に張俊雄が行政院長に就任したことで民進党政権という性格が強まった。この時,陳政権の党内の支持基盤は,陳水扁派と新潮流派であった。《図1》のように,謝長廷派と旧美麗島派は,陳水扁を支持してはいたが,政権の中枢からは離れていた。独立派は,それ以上に遠い位置,すなわち,政権の周縁にいた。独立派は,台湾ナショナリズムを標榜する様々な個人・グループの総称であり,組織としてまとまっていたわけではない。陳水扁は,独立派の著名人物を総統府資政,国策顧問という形で処遇してきたが,政権運営で依存する関係ではなかったし,独立派が陳政権の政策展開を主導することもなかった。陳政権第一期の権力構造については,拙稿 2006年の夏から秋にかけて発生した大規模な倒扁運動が,陳政権の権力構造を組み替えることになった。新潮流派は,陳水扁に対する不満を強めていた。新潮流派の立法委員の何人かは,野党が提出している総統罷免プロセスの発動に賛成することも検討したようだ。また,新潮流派に近い蘇貞昌は,行政院長の辞任を考えたという。新潮流派は,これまで国民党の政治腐敗を厳しく追及してきたので,陳政権の腐敗に対しても厳しい眼を向けざるを得なかった。一方,独立派の人々には民族保守の感情があり,台湾への立場で是非を判断する傾向がある。独立派は,腐敗問題よりも本土政権を守ることが重要だと考えたので,一貫して陳水扁を擁護した。しかし,李登輝は陳水扁を批判するようになる。

2006年の夏から秋にかけて発生した大規模な倒扁運動が,陳政権の権力構造を組み替えることになった。新潮流派は,陳水扁に対する不満を強めていた。新潮流派の立法委員の何人かは,野党が提出している総統罷免プロセスの発動に賛成することも検討したようだ。また,新潮流派に近い蘇貞昌は,行政院長の辞任を考えたという。新潮流派は,これまで国民党の政治腐敗を厳しく追及してきたので,陳政権の腐敗に対しても厳しい眼を向けざるを得なかった。一方,独立派の人々には民族保守の感情があり,台湾への立場で是非を判断する傾向がある。独立派は,腐敗問題よりも本土政権を守ることが重要だと考えたので,一貫して陳水扁を擁護した。しかし,李登輝は陳水扁を批判するようになる。