プロジェクト

概要

「複合判断」と「単独判断」は、ドイツ語圏スイスの哲学者 Anton Marty (1847-1914) が提唱した論理学の範疇です。本研究では、この2つの判断の対立関係を原点に忠実なかたちで捉えなおし、「非デカルト派」文法理論の構築に向けた経験的基盤を整備します。

ドイツ語は格や一致、語順、態などの形式的指標とその相互関係が可視的で、「主語」に関連する現象を経験的に観察することができます。本研究ではドイツ語に携わる国内外の研究者をプロジェクトのメンバーとし、「主語」が鍵を握るさまざまな現象を統括するグランドデザインを示すことで、Marty 言語論の今日的展開の可能性を探ります。

グローバル化の進む21世紀において、前世紀の延長線上で相変わらず合理性を前提にし続けることが言語学の正しい態度なのでしょうか。本研究は、理性主義とは逆方向の「言語が理性を可能にする」という言語観の下、従来は潜在的矛盾を孕んでいた言語の普遍性と多様性の関係を「多様性こそ普遍性を動機づける」という方向に転換しようとする、「非デカルト派」文法理論構築への第一歩です。19世紀の埋もれた言語哲学の発想を採り入れることで、現代の理論言語学の枠組みを再活性化し、経験科学としての言語学から哲学的言語論への提言を行う土台の提供を目指します。

目的

本研究は、「主語」の範疇化をめぐって言語が多様である原因や作用を、将来的には言語普遍論の問題として問えるようにするための基礎研究です。

プロジェクト期間内に追求する目的は、以下の3点です。

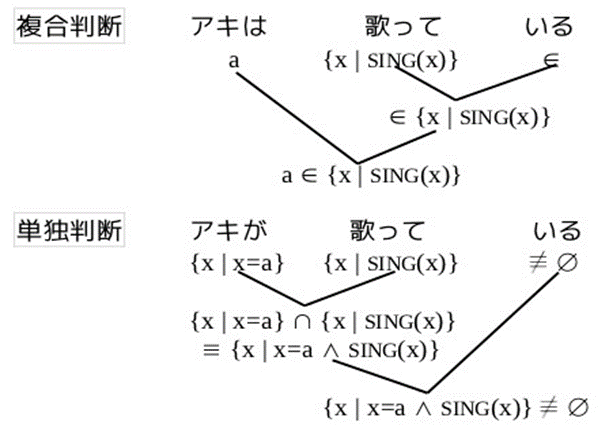

- Marty が意図した複合判断・単独判断の本質を原典に遡って明らかにするとともに、構成性原理を踏まえ、現代言語学の議論に堪え得るかたちで定義し直す。

- 従来ドイツ語学において「主語」との関連で重要な性質が観察されてきたさまざまな言語現象のうち、予備調査 Tanaka/Leiss/Abraham/Fujinawa (eds.)(2017) の結果から両種判断の質的関与性が強く示唆されるもの(名詞句の定性・数量化、存在文、繋辞、虚辞、V2、法、心態詞、非定形文、小節等)に注目し、複合判断に対する単独判断という主語の存在論に関わる新たな観点がこうした現象を記述・説明する上でどれだけの妥当性を持つのかを経験的に確かめる。

- 2.の成果を踏まえ「非デカルト派」の立場から言語相対主義に光を当て、このやや時代遅れの思潮を現代に相応しい普遍性を指向する姿で再生する展望を示す。

方法論

ドイツ語学における文献学的な方法論と理論言語学的な方法論とを組み合わせ、3つの研究部門を設けてネットワーク状に組織し、各部門に責任者とアドバイザーを置いています。アドバイザーは、本研究の進捗や成果を第三者的に評価するピア・レビューアーであり、研究上の困難に直面した際に助言を求められる良き相談相手でもあります。

各部門の到達目標

- 文献学的調査部門:

遺稿を含む Marty の原典精査を通じ、彼の理論が実在主義と概念主義の共存を目指しており、複合判断は実体の存在を前提にした述定、単独判断は主述の統合概念に対応する実体の存在認定として構成的に構想されていることを確認する。 - 言語学的調査部門:

名詞句の定性・数量化をはじめ対象となるドイツ語の各現象について、「理想的」主語の存在に合致する面とこれに反する面とをあらためて整理し、後者の面が多かれ少なかれ単独判断の影響下にあることを明らかにする。あわせて純粋に単独判断を示す表現形式がどの程度ドイツ語に存するのかも確認し、複合性・単独性をめぐる意味と形式との関係に非対称性(意味的単独性が形式的複合性によって示されることはあっても、形式的単独性が意味的複合性を示すことはない)が成り立つことを立証する。 - 哲学的言語論部門:

1と2.の成果を突き合わせ、言語事実に鑑みた複合判断・単独判断の記述は、純粋に経験的というよりも、演繹的論理的な考察を経験的に裏づけるという意味でのアブダクション的なプロセスによって当該概念を位置づける作業であること、これによって Leiss (2009) が提唱する「言語学的再転回」(“linguistic return” = 言語学から哲学への寄与)としての哲学的言語論が可能であることを、日独対照言語学への「非デカルト的」構想を提示することによって実地に示す。

![複合判断 S[NP(neg)[VP]] 単独判断 S[NP(neg)[VP]] S[(neg)[NP VP]](../images/relation.png)