「 ベトナム語におけるフランス語のレガシィ」 (2/2ページ)

田原洋樹(立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部准教授)

3. フランス語起源語が与える印象

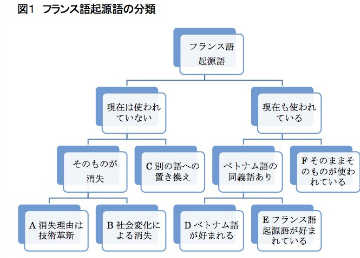

これまで見てきたフランス語起源語を、現在も使われているかどうかという点から掘り下げてみると、下図のように分類することができよう。

使われていない語群には「そのものがなくなった」名詞が多く、さらにその消失の理由は技術革新と戦争およびその後の社会変化に区分することができる。戦争を含めて社会変化によって消失した語(B)と、ベトナム語に同義語があり、かつフランス語起源語よりもベトナム語が好まれる語(D)に関しては、純粋ベトナム語への置き換えを奨励する言語政策も関係している。

筆者がかなり意識的に会話に(E)群の語を盛り込んでみたところ、60代の国内在住女性には懐古趣味だと指摘され、30代の国内在住女性には「老人と話しているみたいだ」との感想を得た。アメリカ生まれのベトナム系青年が本国に帰国した際、家庭における両親や親族との会話と同様に話したところ、「見た目は若いのに年寄りみたいな単語選択だ」と笑われたエピソードも聞かされた。

他方、別のアメリカ在住ベトナム系言語学者(60代)は、フランス語起源語の使用について、一概に懐古趣味とは言えないのではないかと疑問を呈している。自由なサイゴン時代を懐かしむ風潮は当然ながらベトナム系住民の中に強くある。それは『赤い語』の排除やサイゴン時代の語法[13]の意図的な使用であり、また、サイゴン陥落以前の教育制度や新聞雑誌、さらには街の風景を懐かしむことである。しかし、それは単に「昔は美しかった」と懐かしむだけではなく、むしろ現体制への批判や嫌悪感がフランス語起源語を多用することに繋がっていると考えられ、ひとことで懐古主義であると断ずることができない。

では、現実問題として、フランス語起源語を多用する人、いわば愛用者はいかなる動機や背景を持つのだろうか。75年以前のサイゴンでは英語と並んでフランス語があらゆる公共の場面で使用されていた。中等教育でのフランス語教育も盛んだった。サイゴンの中流階級や上流階級に属する人々は日常的にフランス語を話していたし、ベトナム語の会話にもフランス語の語彙を取り込んでいた[14]。つまり、フランス語の語彙をそのまま使う、あるいはベトナム語の音韻に合わせて発音したフランス語起源語を会話に多用することは、自らのエスタブリッシュメントをさりげなくアピールする行為でもあったのだ。さらに、当時の言語状況をよく知る人物は「中流や上流でない人々も、そこへの憧れや、自分の育ちをよく見せるためにフランス語起源を会話に多用していた」ことを証言した。このあたりは、会話の中に矢鱈と英語を紛れ込ませて、自らをグローバルな人間だと誇示したがる今日の日本人にも通じる、人間の虚栄を思い出させる。したがって、フランス語起源語を意図的に多用した会話は、単に懐古主義だとか、老人のような話し方だ、という分析に留まらず、話者が自らを「社会の流行に敏感で洒落た、ちょっと違う」人間であることを匂わせ、時には「嫌味で、鼻持ちならない」人物であるとの印象をも与えたことを明記しておきたい。

この種の「ちょっと違う」感は表記にも表れている。ハイフンの使用である。現在、ベトナム本国で一般的な正書法では、外国語の多音節語を筆記する際に、音節間にハイフンを使用せず、スペースを空ける「分かち書き」をするか、あるいは英語の綴りをそのまま使用することが多い。しかし、旧南ベトナムでは、多音節の外来語は音節間をハイフンで結んでいた。bi da(ビリヤード)はbi-daと、căn tin(カフェテリア)はcăn-tinと書くことが一般的だった。ハイフンによりフランス語起源語をはじめとする外来語が見た目の点で際立っていた。むろん、漢越語についても同様で、国名「ベトナム共和国」もCộng-Hòa Việt-Namとハイフンを使用するのが正式であった。なお、アメリカ合衆国カリフォルニア州で発行されているベトナム語の書籍には、今もこのスタイルを貫いているものがある。

---------------------------------------------------------

[13]田原,2016.参照。

[14] 2016年6月、カリフォルニア州サンディエゴにおけるベトナム系住民たちへの聞き取り調査による。

4. まとめ

これまで見てきたように、フランス語に起源を持つ語は科学技術分野の専門用語のみならず、ベトナム人の日常生活において欠かすことができない基本語彙として溶け込んでいる。純粋ベトナム語への置き換えができない語や、多くのベトナム人がフランス語起源語だと気づかずに使っている語もあり、その定着度の深さがうかがえる。

他方で、フランス語起源語を意図的に多用する行為には、御洒落やハイカラな印象を与えるのみならず、自分がフランス語に明るい中流ないし上流社会に属する人間であることをさりげなくアピールする意味合いもあり、往時のサイゴンの言語動態を考える上では大変に興味深い。

本稿では触れなかったが、フランス語の語彙がベトナム語に取り込まれる過程で生じる音変化のルールには、複合子音の変化、語末子音(特に閉鎖音の場合)の声調化が挙げられる。さらに地域差の存在、ことに南北の方言差が反映されている点も面白く、音変化については稿を改めることとしたい。

謝辞

本件論文は科学研究費補助金基盤研究C(課題番号:15K02508『東南アジア語圏におけるヨーロッパ系言語との接触・混成現象に関する動態的記述研究』研究代表者:黒沢直俊・東京外国語大学教授)および2016年度立命館アジア太平洋大学学術助成による成果の一部である。

また、論文の内容には、2016年12月2日に東京外国語大学語学研究所において開催された『アジアの少数言語と言語教育』研究会で「ベトナム語教育におけるheritageとlegacy」と題して口頭発表したものを含む。この発表に際しては、立命館アジア太平洋大学学会発表補助制度の適用を受けた。

参考文献

Bùi Khánh Thế, Lý thuyết tiếp xúc ngôn ngữ và vấn đề tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam, Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2005.

Nguyễn Hữu Phước, Tiếng Việt gốc ngoại quốc, Nhà sách Tự Lực, 2008.

Nguyễn Quảng Tuân và Nguyễn Đức Dân, Từ điển các từ tiếng Việt gốc Pháp, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TPHCM, 1992.

Trần Thị Tính, Việt hóa từ tiếng Pháp, tiếng Anh trên baó chí tiếng Việt hiện nay, Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2005.

Vương Toàn, Từ gốc Pháp trong tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội, 1992.

Vương Toàn, Tiếng Việt trong tiếp xúc ngôn ngữ từ giữa thế kỷ XX, NXB Dân Trí, 2011.

田原洋樹「ベトナム語における『黄色い語』と『赤い語』に関する考察」、『APU言語教育論叢』1巻, 立命館アジア太平洋大学言語教育センター, 2016.

冨田健次「ヴェトナム語」,『言語学大事典』(上), 三省堂, 1998.

執筆者連絡先:tahara@apu.ac.jp