「 タガログ語、タグリッシュ、英語そしてチャバカノ語

− カオスの中のアイデンティティー −」 (2/4ページ)

荻原 寛(長崎県立大学名誉教授)

3. チャバカノ語のあらまし

3.1 チャバカノ語の名称の由来

言語名チャバカノは、スペイン語のespañol chabacano「粗野で下品なスペイン語」に由

来する。本来のスペイン語に比べると、冠詞や形容詞に名詞との性数一致が見られず、動詞も主語の人称・数、時制、法により変化することもない。時制システムは緻密で、動詞は少なくとも49通りに活用し、さらに助動詞haberと過去分詞を組み合わせた完了形、動詞estarと現在分詞を組み合わせた進行形、動詞serと過去分詞を組み合わせた受動態と、活用形の枠が増え続けていくスペイン語の構造と対照すると、チャバカノ語はそのような構造になっていない。スペイン語の動詞の体系は自動詞、他動詞、再帰動詞の3つのカテゴリーから成っているが、チャバカノ語では再帰動詞が完全に抜け落ちている。こうした点に蔑称chabacanoの由来がある。

蔑称であるにも拘らず、今日のチャバカノ語の母語話者が、フィリピン・スペイン語系クレオールの総称として抵抗なく用いているのには、2つの理由があると考えられる。まず、現代スペイン語では、「言葉が粗野で下品であること」を表す形容詞にはtoscoやde mal gustoが用いられ、chabacanoが使われることは皆無に等しいこと。もう1つは、日常生活の中でスペイン語自体に接する機会が極めてまれであるという言語環境である。実際、まだタガログ語が基層語でスペイン語が上層語であった時代は、母語話者はこの名称に抵抗感があったようで、自らの言語をもう少しましなlengua de tienda「市場のことば」やタガログ語karihanを語源とするlengua carihán「めし屋のことば」などと称した。民間伝承として伝わるespañol de cocina「台所のスペイン語」というは、往時からチャバカノ語を指す表現ではなく、主に中国系商人とフィリピン人ないしはスペイン人との間の文法構造を持たない片言のスペイン語を並べただけのピジンを指した。[13]

--------------------------------------------------------

[13] Lipski (2001: 9-11)、同(2002: 16-18)、Romanillos(2006:1)、Lesho and Sippola (2014: 6n.)

3.2 チャバカノ語小史

Cavite CityとTernateの位置

【出典】Marivic Lesho & Eeva Sippola (2013:2)より

チャバカノ語が文学の中で取り上げられたのは、エスコスーラP.de la Escosura、モンテーロ・イ・ビダルJ.Montero y Vidalなどのスペイン人作家だけでなく、フィリピン近代小説の礎を築いたフィリピン人作家ホセ・リサールJosé Rizal[14]などの19世紀末の文学作品の中であった。一方、チャバカノ語の言語史に関わる研究は、ティロナT.T.Tirona (1924)を嚆矢とする。しかし系統だった本格的な研究はウィナムK.Whinnom(1957)の登場まで待たなければならなかった。その後、ウィナムの説に異議を唱えたフレイクC.Frake (1971)からリプスキLipski(1985, 1987b, 1992, 2001a, 2001b, 2002, 2003)、パンパロ=ラモスM.L. Pámparo Ramos(1993)、ホルムJ.Holm(2001)、シュタインクリューガーP.O.Steinkrüger (2008)と続き、グラントA.Grant (2013) らに至るまでさまざまな研究が行われて来ており、現在はほぼ以下の見解でまとまっている。

スペインがフィリピン諸島の植民地経営を本格的に始めたのは1565年だった。ポルトガルは1494年にトルデシーリャス条約により大西洋のカボ・ヴェルデ諸島西370レグア(約1770km)でスペインとの間で地球を2分したあと、東南アジア各地の探索に乗り出して、香料貿易の足場を着実に固めていった。1522年に香料諸島と呼ばれるモルッカMolucca諸島の現インドネシア領のハルマヘラ島にあるテルナテTernateに要塞を築いたのもその一環であった。続いて1529年にサラゴサ条約により、モルッカ諸島の東297.5レグア(約1764km)の海上で今度はアジアをスペインと二分割し、スペインはモルッカ諸島をポルトガルに売却した。こうして東南アジアと西洋との交易では、ポルトガル語がリンガ・フランカlingua francaとして不可欠の存在になっていった。

一方、オランダの前身であるネーデルラント連邦共和国は、インドや東南アジアでポルトガルの海上貿易を圧迫し、ポルトガル領ハルマヘラ島のテルナテを占拠していたが、1580年から1640年までポルトガルを併合していたスペインが1606年に奪い返した。しかし、テルナテ奪還を目指すネーデルラント連邦共和国の猛攻撃を前に、スペインは1655年にテルナテ在住の約200家族をマニラ湾沿岸部のエルミタErmita、タンサTanza、サン・ロケSan Roque(現在のカビテ市Cavite City)および(ヌエバ)テルナテ(Nueva)Ternateへ移住させた。この時移住した家族が話していたのがポルトガル語系ピジンで、現地のタガログ語やスペイン語と接触する中で、スペイン語系クレオールすなわちチャバカノ語の原型が形成されたと考えられている。

その後、スペイン語が上層語でタガログ語が基層語の言語環境は、外部からの脅威でさらに濃密となった。脅威の原因は、福建出身で平戸在住の商人鄭芝龍を父に、平戸松浦家家臣田川七左衛門の娘マツを母に平戸で生まれ育った鄭成功の台頭である。少年期に父の後を追って大陸に渡った鄭成功は、李自成の樹立した順に北京を追われて亡命政権となった明の再興を企てて各地を転戦し、1661年に当時オランダ東インド会社の支配下にあった台湾に攻め入り、翌1662年にオランダ勢力を一掃して鄭氏政権を樹立した。騎虎の勢いの鄭軍は同年フィリピンを急襲し、マニラ総督府へ使者を送り、自分たちへ朝貢するように脅迫する。その頃には鄭成功は明朝最後の皇帝から皇室の姓「朱」を下賜され、周囲からは尊称として国姓爺と呼ばれていたが、その中国語音からフィリピンではコシンガKoxingaの名で恐れられていた。台湾からオランダを駆逐した鄭軍の次の標的は、フィリピンを支配するスペインであるという噂が流れ、スペインは全艦隊をマニラ湾に集結させて総督府を守る陣営を敷くことになった。そのため、翌1663年にハルマヘラ島のテルナテを最終的に放棄し、残留家族のすべてを前述のマニラ湾沿岸部地区へ移住させた。特にカビテはメキシコのアカプルコと海でつながるガレオン貿易の出入港であり、基地と海軍工廠があったことから、テルナテからの移住者だけでなく、かなりの数のタガログ語話者がスペイン人と常日頃接する環境が生まれた。こうした中で(ヌエバ)テルナテのテルナテ語ternateñoとは別のピジンが生まれ、やがてマニラ市内ではエルミタ語ermitaño、カビテではカビテ語caviteñoというクレオールが形成されていったと考えられている。

また、南部のミンダナオ島のサンボアンガZamboangaでは、1635年にイスラム勢力の侵攻に備えて要塞を建設していたが、コシンガ来襲の噂に1663年に全艦隊をマニラ湾に集結させて以降は、駐屯地は空いたままの状態になっていた。そこで、1718年に同地への再入植が始まり、かつてハルマヘラ島からマニラ湾沿岸部のテルナテへ移住したマルディカスmardikasと呼ばれる人々もこれに加わった。彼らマルディカスの言葉に見られたポルトガル語ピジンの片鱗は、ミンダナオ島のビサヤ語(セブ語、セブアーノ語とも)を基層とし、スペイン語を上層とする4つのチャバカノ語、すなわちサンボアンガ語zamboangueño、コタバト語cotabateño、ダバオ語abakayに溶け込んでいったと考えられている。サンボアンガにはスペイン海軍の総司令部が置かれていたため、スペイン海軍基地と海軍工廠の町であるカビテとの人的交流も盛んであった。それはまた、マニラ湾沿岸部のチャバカノ語とミンダナオ島のチャバカノ語がある頻度をもって接触することをも意味した。[15]

日本との関係で言うと、日本は歴史上二度、チャバカノ語と関わっている。最初は、コシンガ(鄭成功)が再び来襲するとの噂が流れて、スペイン海軍の全艦隊がマニラ湾に集結し長く留まった時である。これにより、タガログ語とスペイン語が接触する機会が飛躍的に増え、チャバカノ語の形成を促進させた。2度目は、1942年に日本がフィリピン全土を軍事占領して傀儡政権を樹立させ、マニラ旧市街のイントラムロス地区に参謀本部を設置した時である。1945年の2月3日から3月3日にかけて、歴史上「マニラの戦い」と呼ばれる連合国軍側の猛反撃が続き、熾烈を極める市街戦が繰り広げられる中、マニラ湾に浮かぶ米艦隊からは絶え間ない艦砲射撃がイントラムロス地区に撃ち込まれ、街は廃墟と化した。戦闘で市民におよそ10万人の犠牲者が出たが、その中に多数のエルミタ語話者が含まれていたのである。生き延びたエルミタ語話者も瓦礫の山となった街を捨てざるを得ず、エルミタ語はわずかひと月のうちに、この世から消え去っていったのである。

------------------------------------------------------

[14] フィリピン独立の国民的英雄と称される José Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda (1861-96)は、国内で医学を学んだ後、マドリード・コンプルテンセ大学に留学し医学部と文哲学部の両方に在籍して10数か国語を習得。10年のヨーロッパ留学を終えて帰国する1887年に、スペイン語の処女作”Noli me tangere”をドイツで出版。銃殺刑の前夜に書いたという長編詩”Mi último adiós”(最期のさようなら)まで全作品をスペイン語で書いているが、自身もチャバカノ語話者であり、それを作品中の会話に活かしている。(Romanillos 1996: 6-8,14,15)

[15] Steinkrüger (2008: 151)は、この接触によりサンボアンガ語の古い層に新しい層が重なり、テルナテ語よりもスペイン語やカビテ語に音韻や語彙の面で近くなったと推測している。

3.3 チャバカノ語研究の流れ

チャバカノ語の発生過程についての研究とは別に、語そのものを文法的な観点から記述して分析する試みはヘルマンA.B.German (1932)に始まる。その研究の根底にはチャバカノ語はスペイン語の崩れた形という認識があるためか、両者を比較して発音の違いや、タガログ語の接頭辞と接尾辞が使われること、タガログ語と同じく畳語が形成されることなどの音声音韻や形態的特徴を記述するに留まった。H.Mckaughan (1954)もサンボアンガ語の民話に逐語訳と全体の意訳を付して簡単に文法を紹介したに過ぎなかった。ミランダG.Miranda (1956)の研究は、チャバカノ語の文法を徹頭徹尾、スペイン語の文法構造に当てはめようとする試みであった。1965年にチョムスキーの生成変形文法が一世を風靡すると、チャバカノ語を普遍文法の立場から分析しようというリャマード L.C.Llamado (1972)の研究が出た。その研究で、初めてチャバカノ語の動詞システムの分析に、従来の西洋語研究に根差した「人称・時制・法」ではなく、タガログ語の動詞システムである「相」の概念が導入されたが、この分析法はその後しばらく等閑視されることとなる。キリスA.Quilis (1992)は研究対象をマニラ沿岸部のカビテ語とテルナテ語に絞って、調査した語彙項目の中で非スペイン語系語彙が全体の6%を占めることを明らかにした。それに対して、リプスキJ.M.Lipskiの一連の研究 (1985, 1987a, 1987b, 1992a, 1992b,2001a, 2001b, 2002, 2003)は、むしろミンダナオ島のサンボアンガ語に集中して、マニラ湾沿岸部のカビテ語とテルナテ語は比較の対象としてしか扱っていない。しかし、リプスキの研究は語史に加えて、スペイン市民戦争を逃れてきた移住スペイン人のスペイン語と接触したことによる脱クレオール化現象decriollization、チャバカノ語の社会的位置付け、メキシコのスペイン語からの語彙の流入、世界の他のスペイン語系クレオールとの対比など非常に多岐にわたっている。ogiwara (1995, 2001)は研究対象をカビテ語とテルナテ語に絞り、タガログ語とスペイン語という全く文法構造の異なる言語が融合する際、どのようにして1+1=2にならずに1+1=1となるようになったかを、双方の動詞のシステムに注目して論考した。その結果、スペイン語側は人称・数と時制と法により変化する動詞の活用システムを捨て、タガログ語側は主語焦点機能と格標識、および主語の属性、すなわち行為者、受益者、道具、場所、手段などにより様々に変わる動詞への接辞付加システムを捨て、代わりに動詞にはタガログ語の4つの相システムを充て、主語の選択はスペイン語における判断基準、すなわち人や事物は主語になるが、道具や手段は主語にならないなどの基準を採ったとの結論に達している。

近年の動向として、フィリピン国内に限った研究から、次第にフィリピン以外のスペイン語系クレオールとの比較まで研究視野を広げようとする動きがある。ロレンズィーノLorenzino (1993、2000)は、オーストロネシア語族に属すタガログ語を基層語とするチャバカノ語を、アフリカ諸語を基層語とするコロンビアのパレンケーロ語Palenqueroおよびオランダ領アンティルのパピアメント語Papiamentuと比較対照して、人称代名詞と動詞句の構造において共通する部分と齟齬する部分が基層語と上層語のどちらに起因するのかを論考した。それまでクレオールの研究は常に上層語の文法知識に基づいており、基層語の文法知識に欠けている点を鋭く批判しているのは特筆に値する。前出のSteinkrüger (2008)は、パレンケーロ語とパピアメント語のほかにマカオ語(MacaneseまたはPatua)、マラッカやシンガポールのクリスタン語((Papia) Kristang)に加え、上層語がポルトガル語であるインド‐ポルトガル語などのクレオールとまでチャバカノ語と比較している。研究対象は人称代名詞、直接目的語標識および動詞句に共通する基層語の痕跡であるが、上層語間の差異が形態に与える影響についても論考している。シュタインクリューガーもロレンズィーノ同様に基層語からのクレオールへのアプローチの重要性を力説している。前出のLipski (2009)も、アフリカから南アジア、東南アジアに至るポルトガル語系クレオール、あるいは中南米のスペイン語やスペイン語系クレオールに視点を移すことで、チャバカノ語の動詞部のアスペクト標識taは、スペイン語やポルトガル語の口語体にも時折見られるestá((は)ある、いる)の省略形に、同じくdiはスペイン語にあってポルトガル語にはない未来を表す迂言法ha+de+不定詞に由来することや、直接目的語の標識に前置詞のcon(と)を用いるのはチャバカノ語に限らず、世界各地の口語体のスペイン語に見られるなどの報告をしている。Pérez (2015)はカリフォルニア大学が受理した博士論文であるが、世界各地のスペイン語系クレオールとポルトガル語系クレオールの特性をすべて整理した上で、カビテ語に特化した分析を行っている。

もっとも新しい傾向は、研究者自身が基層語の知識を十分に持って臨むケースが増えたことである。研究方法も長期間にわたり現地の人々の間に泊まり込んで、細かなフィールドワークを行い、時間をかけてデータの分析を行うようになってきている。その代表例が、レショM. LeshoとスィッポラE. Sippolaによる研究である。レショは母語が英語であるが、幼い時にネイティヴ・スピーカーの母親からカパンパンガ語を教わり、大学でスペイン語を習得したが、チャバカノ語の研究に先立ってタガログ語も学んだ。スィッポラはフィンランド語が母語で、大学でスペイン語を習得し、やはりチャバカノ語の研究に先立ってタガログ語を学んでいる。現地でのフィールドワークも前者はカビテ市で2010年から2012年までの通算半年、後者はテルナテとカビテ市で2003年から2010年までの通算1年をかけて行っている。二人はその成果をそれぞれSippola (2011)とLesho (2013)にまとめ上げているが、共同執筆によるLesho and Sippola (2013)と同(2014)は、カビテ語とテルナテ語の現状を克明に記述している。前者は知覚方言学perceptual dialectologyの方法論を用いて、チャバカノ語話者が別のチャバカノ語を聴いてみてどれぐらい理解できるかを尋ねるとともに、地図に被験者が考える2つのチャバカノ語の境界線を引いてもらうことにより、互いのチャバカノ語にどのような社会的評価を下すか、また互いに関連しあった歴史をどのように思い描くかを調査した。後者ではUNESCO (2003)の危機言語の9つの評価レベルに基づいて、カビテ語とテルナテ語の消滅の危機状況と、それに対する国や地方自治体の取り組みや市民サイドの保護育成運動について詳細に報告している。

3.4 チャバカノ語の文法特性

チャバカノ語は語彙を供給する上層語がスペイン語であるため、スペイン語話者は聞いていて何となくわかるような気がするが、基層語のタガログ語(フィリピノ語)話者は、チャバカノ語にほんの時たま現れるタガログ語語彙を聞き取れても、何を言っているのか全体の文意がつかめない。そのため、チャバカノ語は長いことスペイン語の亜流として扱われ、研究者もスペイン語以外の語彙やスペイン語文法を逸脱する部分は「土着言語の影響」という名の便利な合切袋に放り込んで能事足れりとしてきた。しかし、テニオハ以外をすべて英語語彙にした日本語の文と、語彙だけは日本語で語順が英語になっている文を比較すれば、前者のほうが英語話者にある程度文意を推測してもらえるであろうが、そのことをもって、前者を英語の亜流としては扱えないと同様、クレオールの語句や文の構造を真に理解するには、上層語の知識からのアプローチだけでなく、基層語の知識からも同時にアプローチする必要がある。上層語からみれば「規則を逸脱した構造」も、基層語から見れば「理に適った構造」ということが往々にしてあるからである。従って、以下のチャバカノ語の文法特性の解説も、スペイン語とタガログ語両方の文法の観点に立っている。用例はEscalante (2005, 2010) およびRomanillos (1999:1-7)に拠った。

3.4.1 音韻・音声的特性

母音には音素として/a/、/e/、/i/、/o/、/u/の5つがあるが、強勢がない場合の音声は [e]は[i]、[o]は[u]になる傾向が見られる。なお、正書法が確立されていないために、スペイン語のつづりに従って書く人もいれば、発音通りに書く人もいる。二重母音[ie]には、個人語レベルで先行の鼻音/m/、/n/、/ɲ/、歯茎側面接近音/l/、歯茎破裂音/t/および軟口蓋破裂音/k/と結びついて口蓋音化する場合としない場合のゆれがある。

(37) comida [koˈmida][kuˈmida] = cumida[kuˈmida]

食べ物

(38) Tiene [ˈtieni][ ˈcjeni]

持っている、(が)ある

Quiere [ˈkiere] [ˈkjeri]

したい、(が)欲しい

子音は、歴史的にはヌエバ・エスパーニャ副王領(現メキシコ)のスペイン語と同じである。そのため軟口蓋摩擦音/x/は弱められて声門摩擦音[h]となる。これはまたタガログ語にもともとある音素/h/とも一致する。摩擦歯音/θ/はタガログ語にない子音なので、すべて摩擦歯茎音[s]になるはずであるが、スペイン直接統治時代のスペイン人またはスペイン市民戦争を逃れてきた人々との接触により、あるいは20世紀半ばまでスペイン語が学校の必修科目だったことにより、脱クレオール化が起きて[θ]と発音される場合もある。また、ll-はメキシコのスペイン語の/j/ではなく、現代はスペインですら一部でしか使われなくなった硬口蓋側面接近音の/ ʎ/で発音される。

(39) hijo [ˈihu] cepillo [siˈpiʎu]

息子 ブラシ

3.4.2 語彙的特性

文法上の性がないため、語源のスペイン語では女性名詞であっても冠詞や形容詞には男性形が用いられる。また、複数形がないため名詞と冠詞・形容詞の間で性数の一致が行われない。複数の概念はタガログ語の複数小辞mga [maˈna]を名詞に前置して表す。ただし、慣用的に複数形が用いられるものには-sまたは-esを語末に付加する。同様に女性形になる場合も慣用に従っている。

(40) el mga mujer guapa / el mga Filipino

冠詞 複数小辞 女 美しい 複数小辞 フィリピン人

el manga sabroso / el mangas

マンゴー おいしい 片(両)袖

形容詞はタガログ語と同じく、リンカーlinkerであるng [naŋ]で結ばれて畳語となり、muyと同様に程度の「強さ」表す。また、タガログ語と同じく、形容詞と副詞の間には形態上の差がない。また、動詞の不定相の語源であるスペイン語不定詞の語尾-rは常に脱落する。

(41) dulceng-dulce = muy dulce

とても甘い

(42)Estudia tu bueno para pasa.

勉強しなさい 君は よく ために (試験に)通る

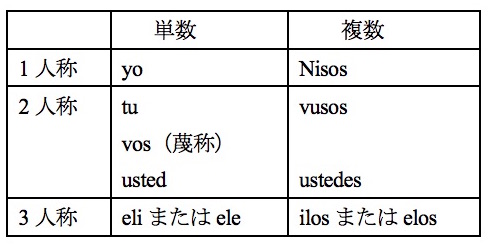

3.4.3 人称代名詞

人称代名詞は以下の通りである。スペイン語では1、2人称においては「強調」のニュアンスがなければ、また3人称では言及先を明確にする必要がなければ、主語人称代名詞は省略されるが、無人称構文でない限りタガログ語と同じく常に文中に生起する。

(43) Ya buta ya yo el lata de sardines.

完了相小辞 捨てる もう 私は 冠詞 缶詰め の 鰯

3.4.4 動詞部のシステム

3.4.4.1 連繋辞ゼロと語順

タガログ語にはヨーロッパ諸語に不可欠な連繋辞、すなわちserやestarは存在しない。従ってチャバカノ語にも存在しない。いわゆる補語にあたる語を主語に先行させるが、タガログ語のように主語を強調したいときには倒置させる。

(44) Nuevo pa el coche de mi tio.

新しい まだ 冠詞 車は の 私の おじ

(45) Mi tia el madrina mio de mi bautiso.

私のおばが 名付け親 私の の 私の 洗礼

(46) No tiempo de mani ahora

否定辞 時期 の ピーナッツ 今は

3.4.4.2 一般動詞の相と語順

一般動詞はタガログ語と同じく、次の4つの相により、ヨーロッパ諸語で言う時制と法が表現される。構造は単純で複合時制も再帰動詞もない。相の違いは小辞を伴うか伴わないか、伴うなら小辞はどれかにより表わされる。

i)「不定相」:不定詞に相当し、中立状態を表す。時間の概念がない。

小辞なし。

形態は不定詞の語尾-rを消去した形。

タガログ語と同じく、2人称代名詞と共に用いて命令法を表す。

ii)「完了相」:もう終わった行為や状態を表す。

小辞ya+不定相

iii)「未完了相」:まだ終わっていない行為や状態を表す。

小辞ta + 不定相

iv)「未然相」:これから行う行為やこれから成る状態を表す。

小辞di+不定相

語順は、タガログ語と同じく動詞が主語に先行するが、タガログ語ほど厳格でない。主語なり目的語なりを強調したい場合にはこれらが動詞に先行する。

直接目的語にも間接目的語にも前置詞conが共に用いられる場合が多い。再帰動詞は存在しない。行為の様態を細かく表現するために、タガログ語の接頭辞や接尾辞を不定相に付加することもある。

(47) Para ya tu!

やめなさい もう 君

(48) Ta dale leche y carne con nisos el mga vaca..

不完了相小辞 与える ミルクと 肉 に 私たち 冠詞 複数小辞 牝牛

(49) Tarde ya cuando eli ya parece.

遅い もう する時 彼(女)が 完了相小辞 現れる

(50) Di queda cocido el mamon na diez minuto.

未然相小辞 になる 調理された 冠詞 ケーキ 以内で 10 分

(51) Di mangmirahan ilos na miercoles

未然相小辞 反復・習慣表現接辞+会う 彼らは に 水曜日

3.4.4.3 存在詞と疑似動詞

タガログ語には、存在詞と呼ばれる所有、存在、位置を表現しながら、動詞とも形容詞ともつかない独特なカテゴリーが存在する。[16]動詞ではない理由は相による活用がないからで、形容詞ではない理由は名詞を修飾しないからである。一方、疑似動詞というのは、英語ではcan must shouldなどの助動詞やlike (to), be fond of、hate (to)などの動詞(句)、スペイン語ならすべてdeber, gustar, poder, tener ganas deなどの動詞(句)が担う、行為の意味表現に用いられる動詞である。これもまた存在詞と同様、活用しない。

チャバカノ語にも相によって活用しない動詞がいくつか存在する。その文法機能はタガログ語の存在詞や疑似動詞とほぼ同じである。形態上の特徴は、クレオールの語彙供給言語lexifierであるスペイン語のdeber、estar、poder、querer、saber、tenerそしてhaberの直接法3人称現在形単数をそのまま用いるところにある。そのうちestáは省略形のtaが使われ、場所の副詞 aquí (ここ)allá(あそこ)と結びついて taquí 、talláとなる。no hayも一体化し、母音変化を経てnuayとなる例も見られる。不定相pode、quere、teneは他の一般動詞と同じく小辞を伴って活用することも可能である。debeはスペイン語deberと違って前置詞deを伴う。面白いことに、タガログ語の疑似動詞gustoはスペイン語の gustarを語源としているのに、チャバカノ語のgustaは一般動詞であって、疑似動詞ではない。また、願望をあらわ疑似動詞にタガログ語のsanaとbakaが入っているのも興味深い。以下がチャバカノ語の存在詞と疑似動詞である。

i) 存在詞:①存在そのものを表す。

hay((が)いる・ある)no hayまたはnuay((が)いない・ない)

②位置を表す。

ta((は) いる・ある)

③所有を表す。

tiene / 小辞+tene(持っている、(が)いる・ある)

ii) 疑似動詞:①義務を表す。

debe de(しなければならない)tiene que (同)

②可能を表す。

puede / 小辞+pode ((条件が整って)できる)

sabe((方法を知っていて)できる)

③願望を表す。

quiere / 小辞+quere (欲しい、したい)

sana(すればよいのに)

④推量を表す。

baka quiere (したいのではないか)

(52) No hay gente na casa ahora.

いない 人が に 家 今

(53) Ta na derecha de tuyo el comedor.

ある に 右 の 君 冠詞 食堂は

(54) Tiene eli mucho debe.

ある 彼(女)はたくさんの 借金が

(55) Debe de reza nisos con Dios.

しなければならない 祈る 私たちは に 神

(56) No sabe yo maneja el coche.

できない 私は 運転する 冠詞 自動車

(57) Sana veni ustedes temprano.

すればよいのに 来る あなた方が 早く

(58) Baka quiere ilos retira temprano.

したいのではないか 彼(女)らは 家に帰る 早く

---------------------------------------------------------

[16]浩瀚なタガログ語・英語辞書Vicassan's Pilipino-English Dictionary(1978)にも、フィリピン諸言語開発センターなどの編纂によるタガログ語・タガログ語辞典Diksyunaryo ng Wikang Filipinoにも動詞として分類されている。おそらく、体言・用言などの文法概念を生んだ日本の国語学にあたるものがなく、英語の文法に準じて分析してきたためと思われる。Schachter and Otanes (1972:399-400)は「所有・存在動詞構造possessive and existencial verbal construction」という名称で分類し、「所有・存在形容詞構造possessive and existencial adjectival construction」に大変近いと述べている。Cubar and Cubar(1994:155)は明確に「存在動詞existen-

tial verb」と「所有動詞possessive verb」というカテゴリーを設けている。和泉(1982: 53-55)は「能動詞」と命名しているが、能格言語の能格動詞ergative verbや、受動態が作れるか作れないかで所動詞と対比させる日本語学の能動詞と混同されやすい。いずれにしても、他の動詞と違い、相による活用がないので、大上(1994: 88-91)による「存在詞」という名称が最も相応しいと思われる。