定例研究会

これからの発表

過去の発表

2026(令和8)年

2026年1月16日(金)

英語ライティング能力の評価方法~ライティング能力の発達段階を考慮して~

発表者:工藤洋路 (大学院総合国際学研究院)

司会:南潤珍 (大学院総合国際学研究院)

時間:15:30~17:00

開催形式:オンライン

発表言語:日本語

参加費:無料/一般公開

2025(令和7)年

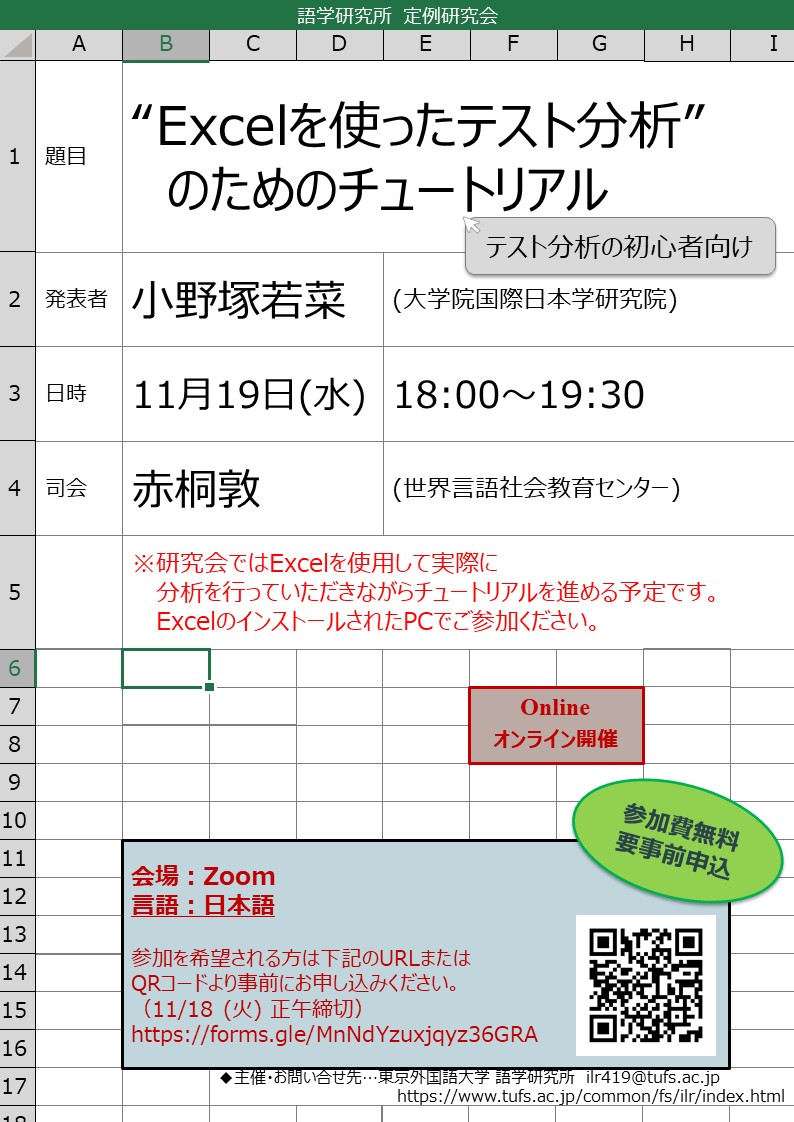

2025年11月19日(水)

「“Excelを使ったテスト分析”のためのチュートリアル」(テスト分析の初心者向け)

発表者:小野塚若菜 (大学院国際日本学研究院)

司会:赤桐敦 (世界言語社会教育センター)

※研究会ではExcelを使用して実際に分析を行っていただきながらチュートリアルを進める予定です。ExcelのインストールされたPCでご参加ください。

時間:18:00~19:30

開催形式:オンライン

発表言語:日本語

参加費:無料/一般公開

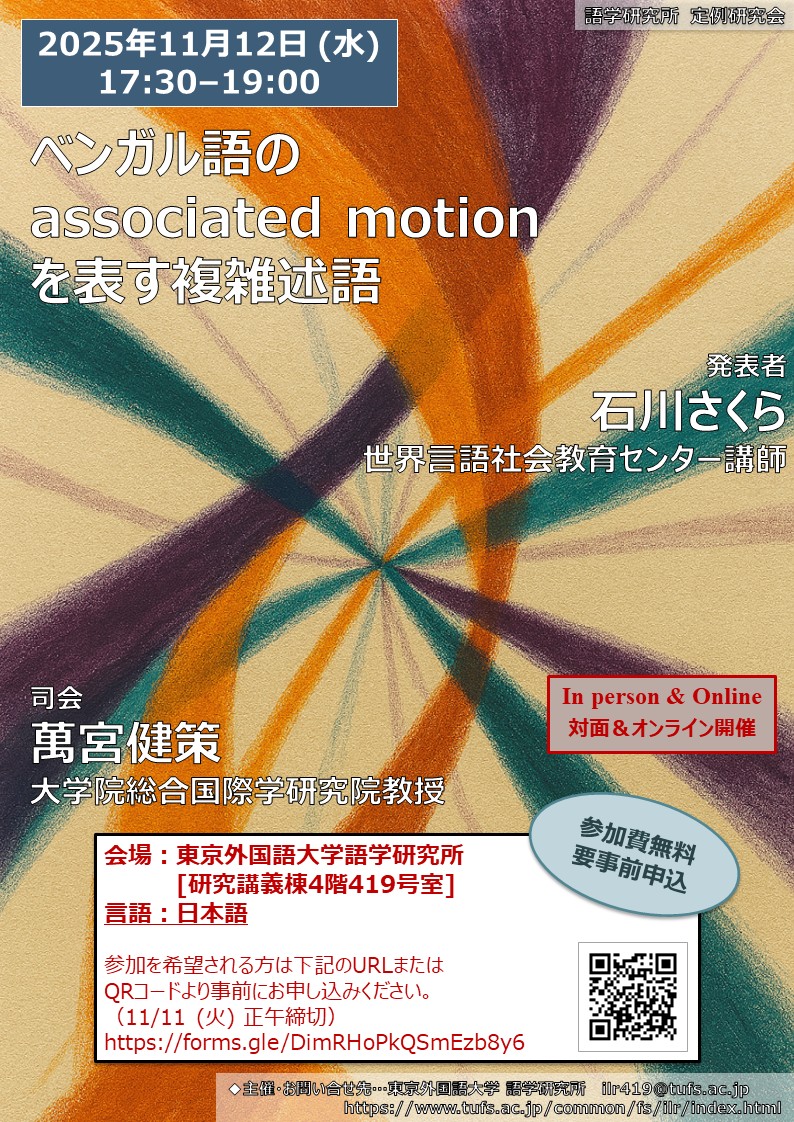

2025年11月12日(水)

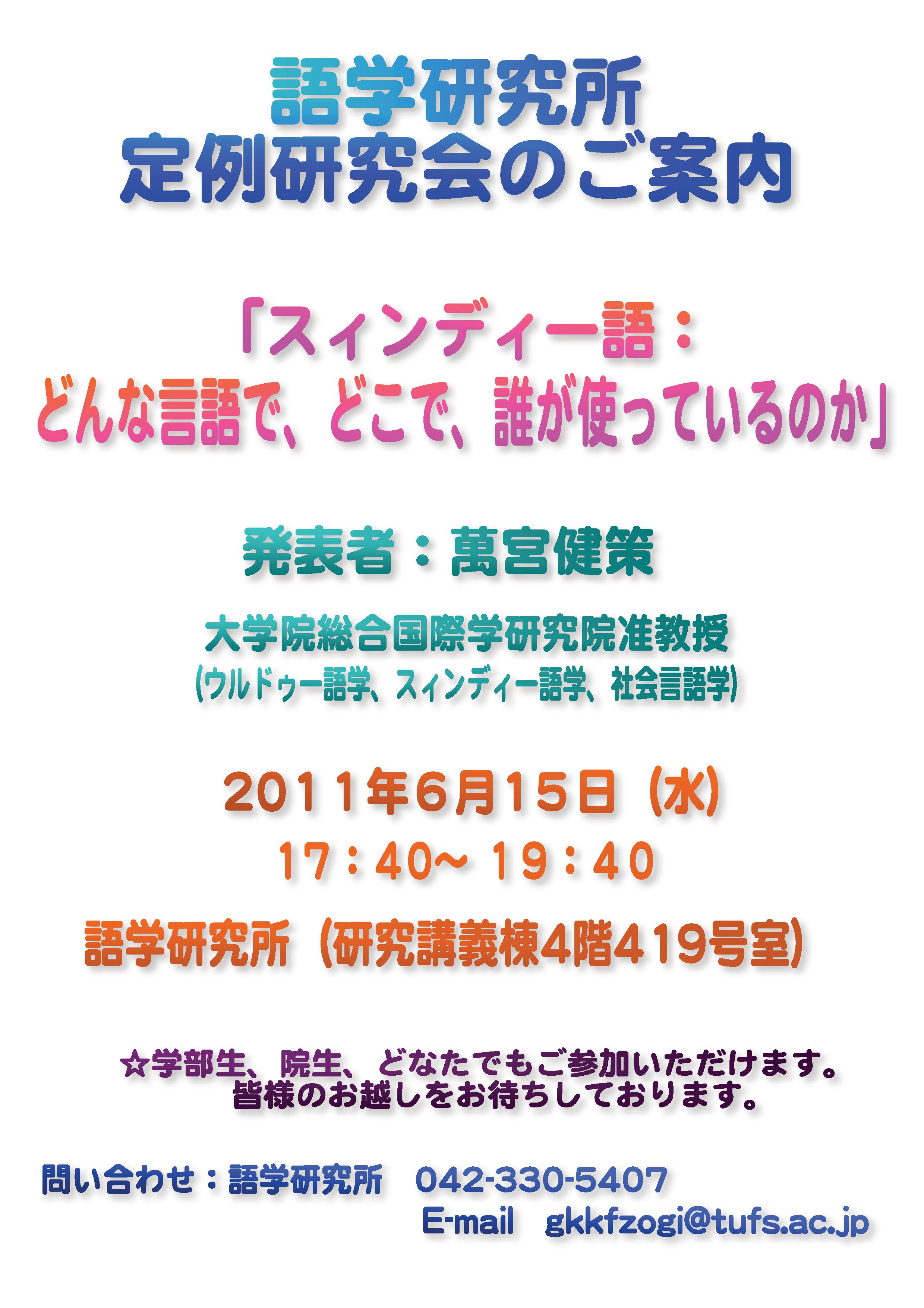

「ベンガル語のassociated motionを表す複雑述語」発表者:石川さくら (世界言語社会教育センター講師)

司会:萬宮健策 (大学院総合国際学研究院教授)

時間:17:30~19:00

開催形式:対面&オンライン

会場:語学研究所(東京外国語大学研究講義棟4階419号室)

発表言語:日本語

参加費:無料/一般公開

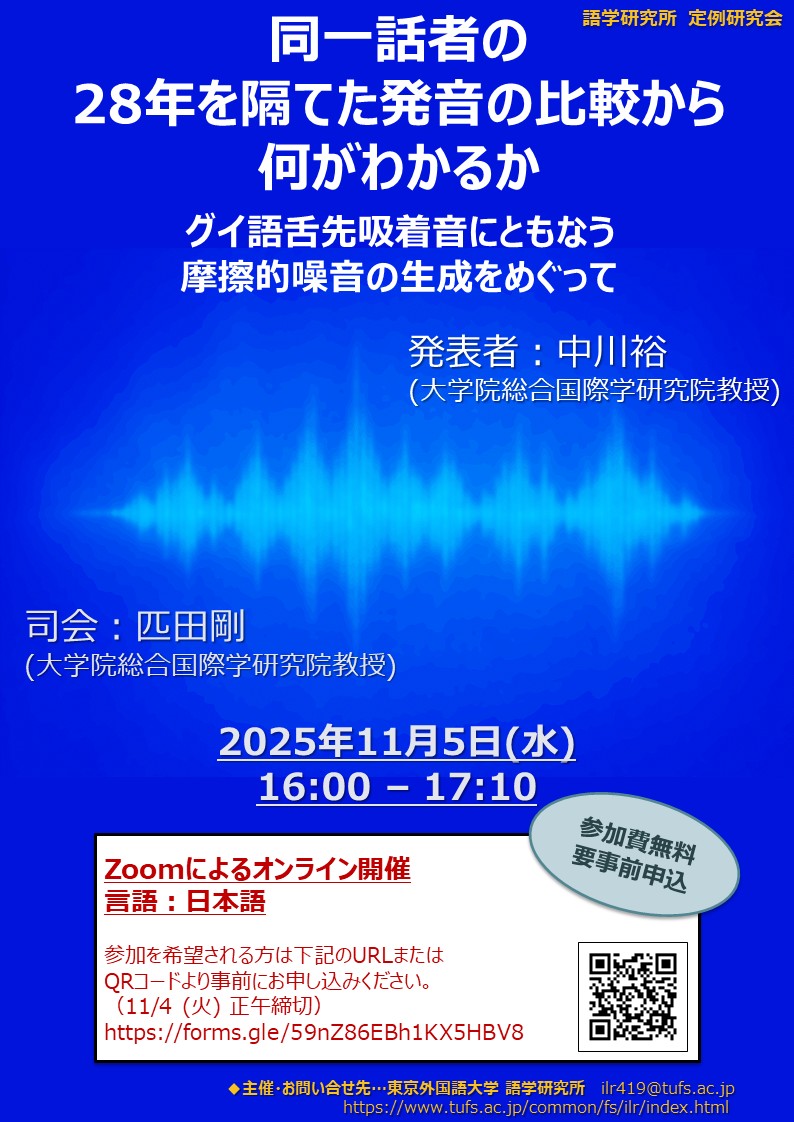

2025年11月05日(水)

「同一話者の28年を隔てた発音の比較から何がわかるかグイ語舌先吸着音にともなう摩擦的噪音の生成をめぐって」

発表者:中川裕 (大学院総合国際学研究院教授)

司会:匹田剛 (大学院総合国際学研究院教授)

時間:16:00~17:10

開催形式:オンライン

発表言語:日本語

参加費:無料/一般公開

2025年9月24日(水)

‘Beyond traditional typology: An integrative, non-modular approach for linguistic comparison’

発表者:Dr. Jesús Olguín Martínez (Illinois State University)

司会:Hiroto Uchihara (TUFS)

時間:16:00~17:30

開催形式:対面&オンライン

会場:語学研究所(東京外国語大学研究講義棟4階419号室)

発表言語:英語(質疑は日本語・スペイン語も可)

参加費:無料/一般公開

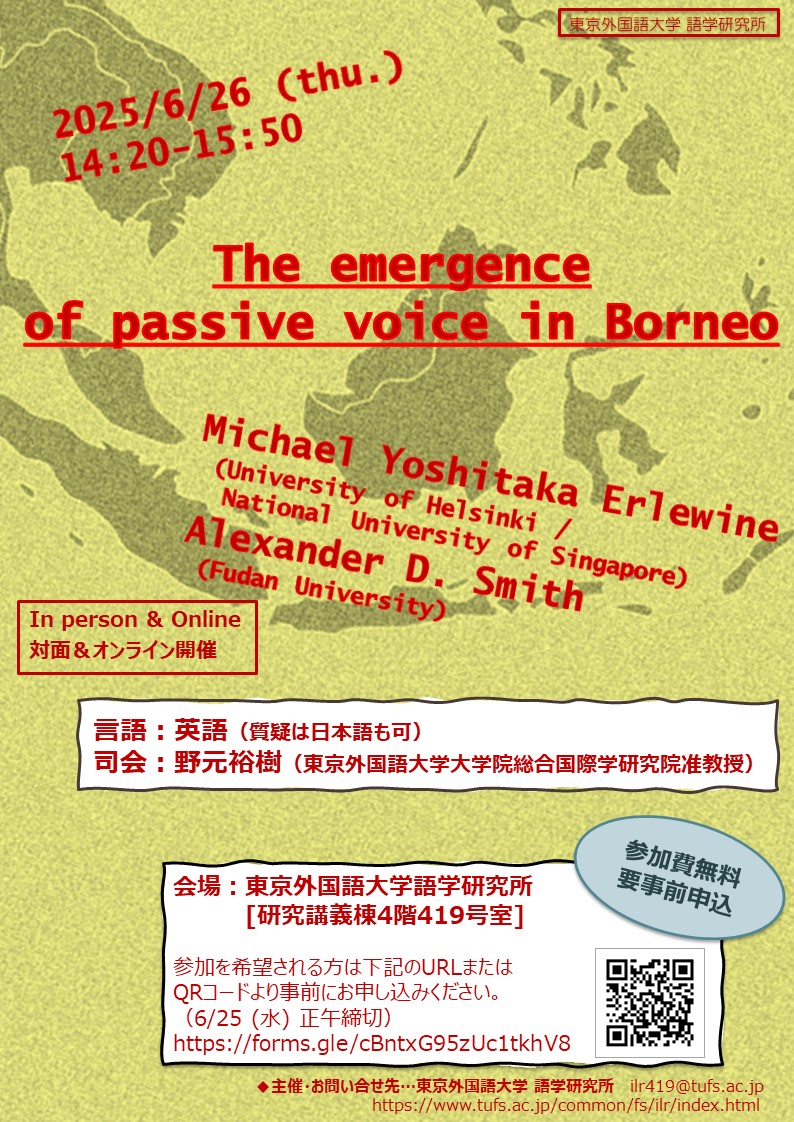

2025年6月26日(木)

‘The emergence of passive voice in Borneo’講演者:Michael Yoshitaka Erlewine

(University of Helsinki / National University of Singapore)

Alexander D. Smith

(Fudan University)

司会:野元裕樹(東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授)

時間:14:20~15:50

開催形式:対面&オンライン

会場:語学研究所(東京外国語大学研究講義棟4階419号室)

発表言語:英語(質疑は日本語も可)

参加費:無料/一般公開

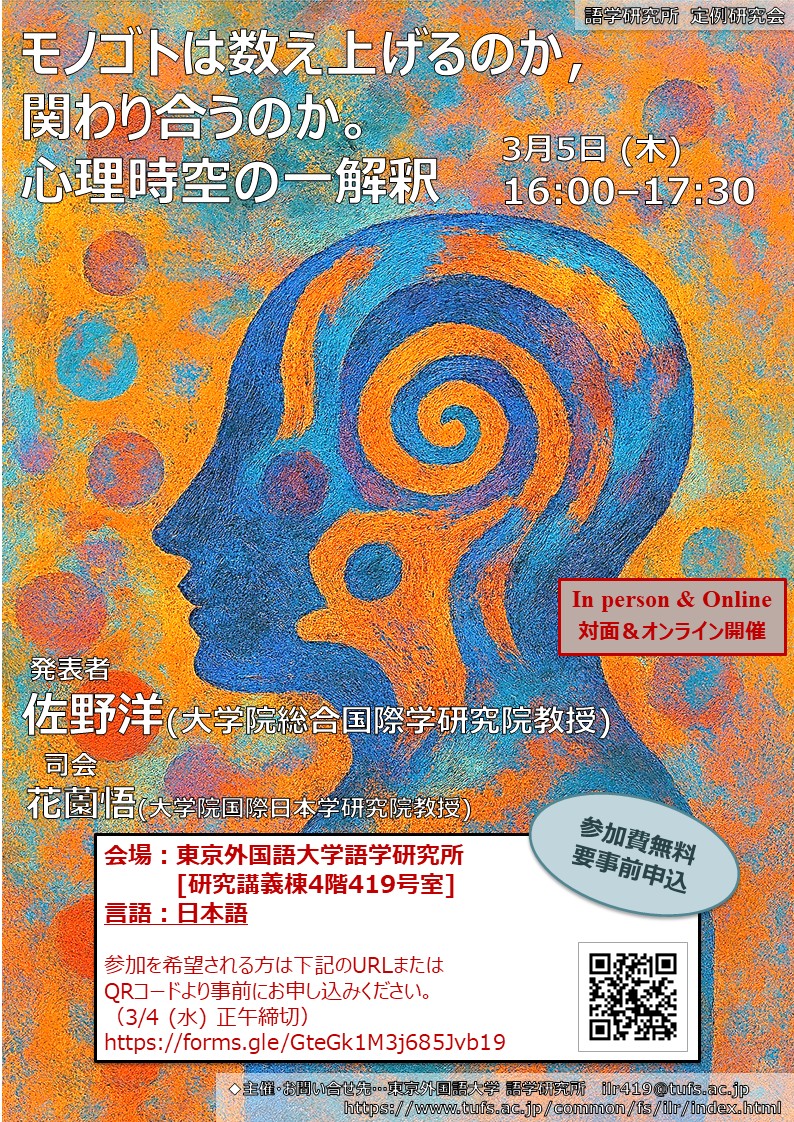

2025年3月5日(水)

「スペイン語過去未来形とモダリティ」発表者:川上茂信(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

司会:藤縄康弘(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

時間:17:00~18:30

開催形式:対面&オンライン

会場:語学研究所(東京外国語大学研究講義棟4階419号室)

発表言語:日本語

参加費:無料/一般公開

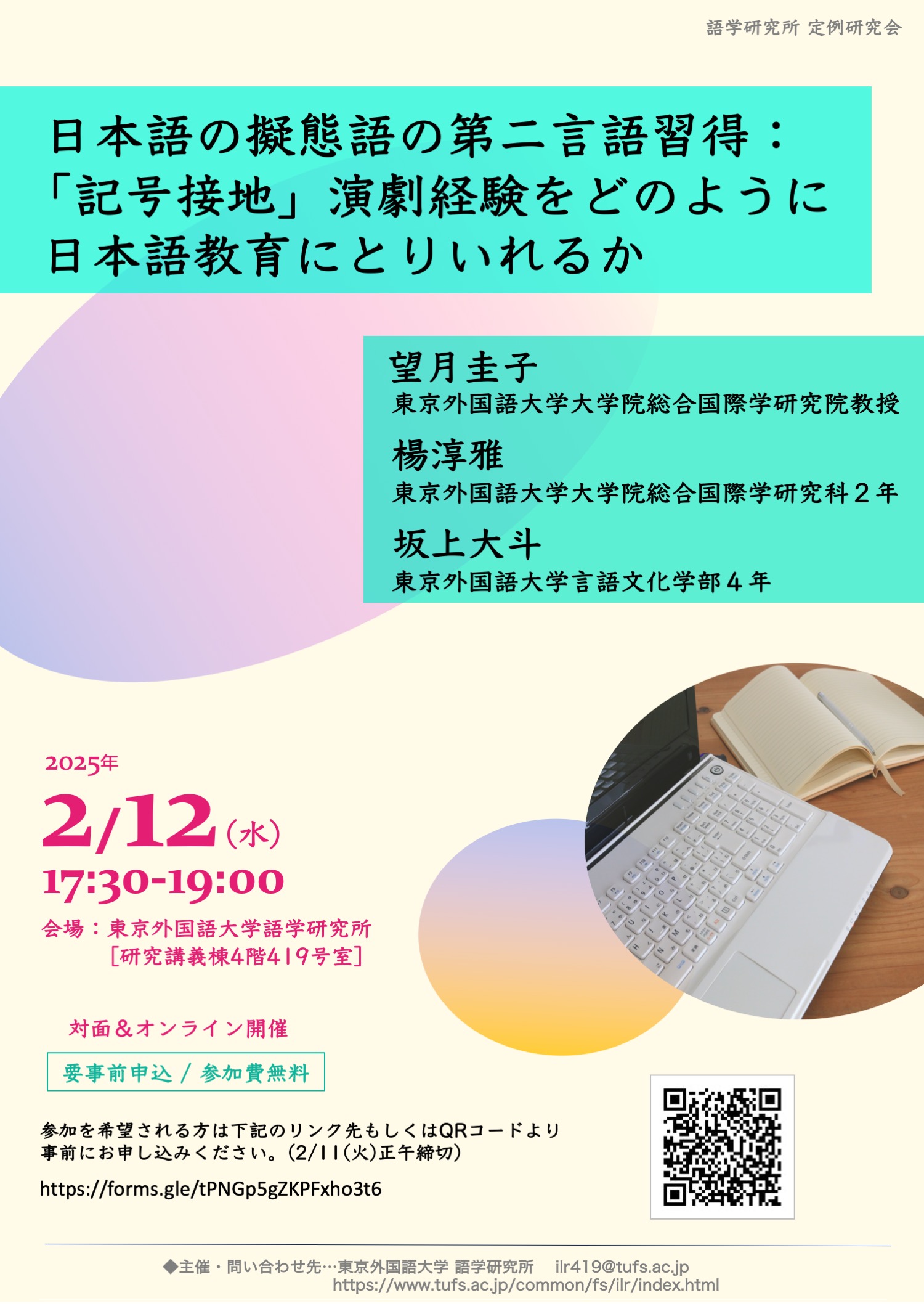

2025年2月12日(水)

「日本語の擬態語の第二言語習得:「記号接地」演劇経験をどのように日本語教育にとりいれるか」

発表者:望月圭子(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

楊淳雅(東京外国語大学大学院総合国際学研究科)

坂上大斗(東京外国語大学言語文化学部)

司会:藤縄康弘(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

時間:17:30~19:00

開催形式:対面&オンライン

会場:語学研究所(東京外国語大学研究講義棟4階419号室)

発表言語:日本語

参加費:無料/一般公開

2024(令和6)年

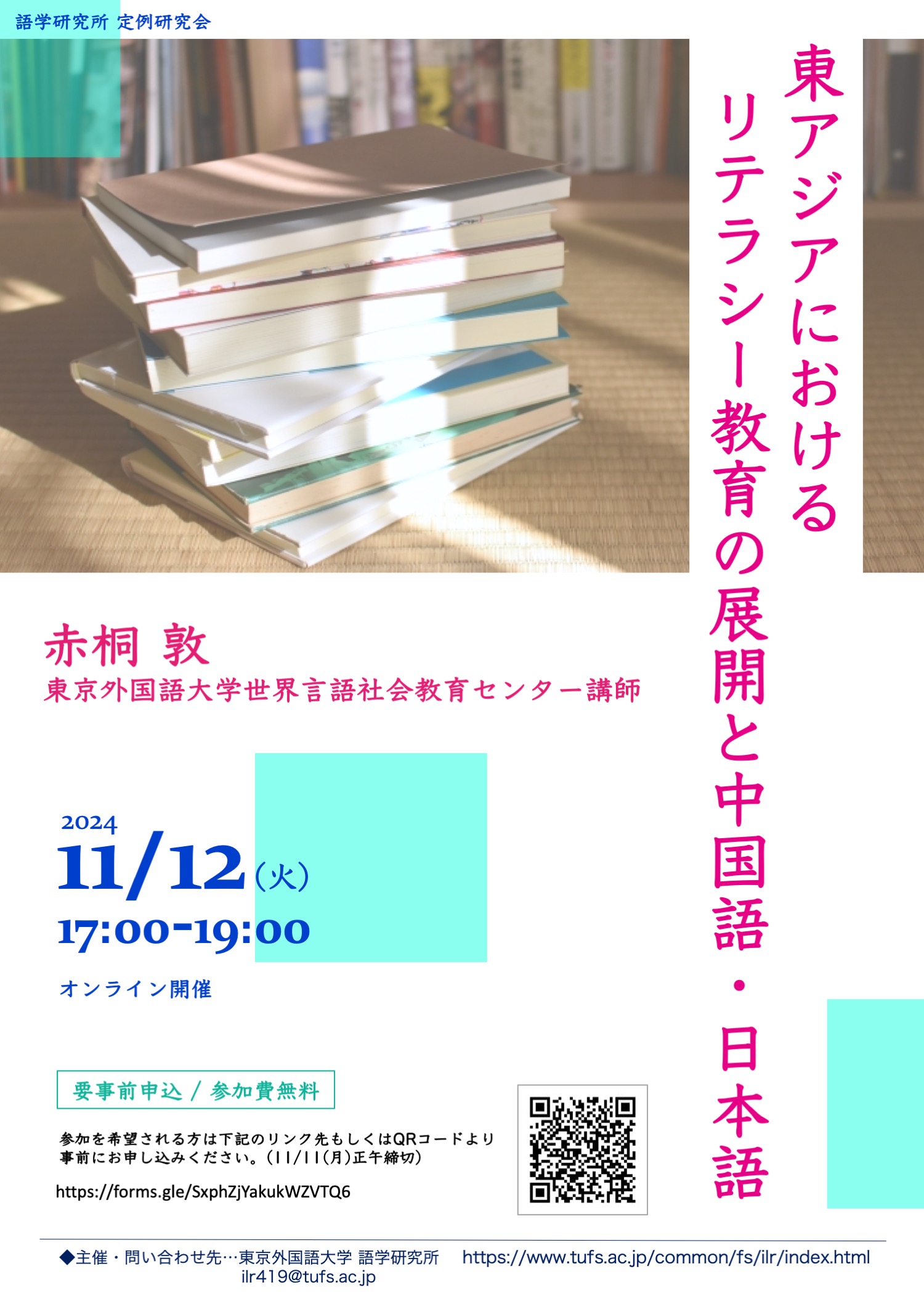

2024年11月12日(火)

「東アジアにおけるリテラシー教育の展開と中国語・日本語」発表者:赤桐 敦(東京外国語大学世界言語社会教育センター講師)

時間:17:00~19:00

開催形式:オンライン(Zoom)

司会:幸松英恵(東京外国語大学大学院国際日本学研究院准教授)

2024年6月12日(水)

時間:18:15~20:15開催形式:オンライン(Zoom)

<プログラム>

序論「無文字言語の文字言語化:100音素を綴るグイ・ガナ母語ライターを生み出す」

登壇者:中川裕(東京外国語大学)

報告1「グイ・ガナ正書法の遠隔訓練の成果と文字の表語機能」

共同発表者:中川裕(東京外国語大学)

大野仁美(麗澤大学)

Bihela Sekere(ボツワナ共和国外務省)

Gakedumele Sekere(東京外国語大学オープンアカデミー)

登壇者:中川裕(東京外国語大学)

報告2「グイ語・ガナ語の正書法キーボード開発と綴り方ワークショップ」

登壇者:加藤幹治(人文学オープンデータ共同利用センター)・木村公彦(東京海洋大学)

司会:河内一博(慶應義塾大学教授)

※使用言語:日本語

共催:東京アフリカ言語学研究会(TALK)

2023(令和5)年

2023年11月21日(火)

「『言語研究に潜む英語のバイアス』について考える(第三回)」時間 17:00~19:00

場所:Zoomによるオンライン開催

<発表内容>

①『IPAについて ―英語のバイアス?―』

発表者:斎藤弘子(東京外国語大学)

②『対照言語学的観点の有効性と問題点 ―「ラレル形述語」の分析をめぐって―』

発表者:川村大(東京外国語大学)

司会:中川裕(東京外国語大学)

※使用言語:日本語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

2023年11月15日(水)

学内限定研究会「用法基盤モデルが想定する言語知識のありようについて考える」

発表者:大谷直輝(東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授)

時間 17:30~19:00

場所:対面(語学研究所)&オンライン(Zoom)

※使用言語:日本語

※対象者:学内者限定

2023年11月1日(水)

DDDLingフォーラム&東京アフリカ言語学研究会(TALK)2023年度第1回研究会「バントゥ諸語の名詞修飾構文にみられるマイクロバリエーション」

米田信子(AA研共同研究員、大阪大学)

時間 18:00~19:00

場所:オンライン(Zoom)

※発表言語:日本語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

※主催:

東京アフリカ言語学研究会/AA研基幹研究「アジア・アフリカの言語動態の記述と記録:アジア・アフリカに生きる人々の言語・文化への深い理解を目指して」(略称DDDLing)/東京外国語大学語学研究所/日本アフリカ学会関東支部

2023年9月27日(水)

「『言語研究に潜む英語のバイアス』について考える(第二回)」時間 17:00~19:00

場所:Zoomによるオンライン開催

<発表内容>

①『形態理論と形態分析 ―生成文法と日英語の動詞屈折を中心に―』

発表者:西山國雄(茨城大学教授)

②『ドイツ語のアスペクト ―「am進行形」をめぐって―(仮)』

発表者:沼畑向穂(東京外国語大学大学院)

藤縄康弘(東京外国語大学教授)

※使用言語:日本語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

2023年6月28日(水)

「『言語研究に潜む英語のバイアス』について考える(第一回)」時間 17:00~19:00

場所:Zoomによるオンライン開催

<発表内容>

『企画の趣旨説明』

大谷直輝(東京外国語大学准教授)

『言語学の南北問題』

峰岸真琴(東京外国語大学名誉教授)

※使用言語:日本語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

2023年3月2日(木)

DDDLingフォーラム&東京アフリカ言語学研究会(TALK)2022年度第5回研究会時間 14:30~17:00

場所:オンライン(Zoom)&対面(東京外国語大学府中キャンパス研究講義棟104号室)

1. Language documentation for Lusoga (Bantu, JE16)

発表者:Minah Nabirye (BantUGent project, Ghent University)

2. From corpus to online lexicon for Swahili (Bantu, G42d), and what its searches can tell us about actual dictionary use

発表者:Gilles-Maurice de Schryver (BantUGent project, Ghent University))

司会:Daisuke Shinagawa (ILCAA, TUFS)

※発表言語:英語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

※主催:

東京アフリカ言語学研究会/AA研基幹研究「アジア・アフリカの言語動態の記述と記録:アジア・アフリカに生きる人々の言語・文化への深い理解を目指して」(略称DDDLing)/東京外国語大学語学研究所

2023年2月1日(水)

「幾つかのアフロアジア諸語における直接・間接混合話法」発表者:若狭基道(本学非常勤講師/大学院総合国際学研究院特別研究員)

時間 19:30~20:45

場所:Zoomによるオンライン開催

司会:高橋洋成(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所特任研究員)

※発表言語:日本語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

※主催:

東京アフリカ言語学研究会/AA研基幹研究「アジア・アフリカの言語動態の記述と記録:アジア・アフリカに生きる人々の言語・文化への深い理解を目指して」(略称DDDLing)/日本アフリカ学会関東支部/東京外国語大学語学研究所

2023年1月25日(水)

2022年度基盤研究B 第2回研究会「言語変異に基づく フランス語の対照中間言語分析」

時間 17:00~19:00

場所:Zoomによるオンライン開催

【報告】

はじめに(川口裕司)

1. IPCFプロジェクト(大河原香穂)

2. 音声・音韻(伊藤玲子)

3. スピーキング能力、語彙アスペクト(清宮貴雅)

4. 人称代名詞、不定代名詞(鈴木拓真)

5. 談話標識(國末薫)

6. 語彙(時田朋子)

コメンテーター:Jacques Durand(トゥールーズ大学名誉教授&IUF)

司会:藤縄康弘(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

※使用言語:日本語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

2023年1月11日(水)

「中世ポルトガル語テキスト「Horto do Esposo」にみられる言語的特徴について」発表者:水沼 修(東京外国語大学世界言語社会教育センター講師)

時間 18:00~19:30

場所:Zoomによるオンライン開催

司会:南潤珍(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

※使用言語:日本語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

2022(令和4)年

2022年12月9日(金)

「クリック音韻分析の論争小史:SPE以降の単一音素分析とTraill以降の子音連続分析」

発表者:中川裕(東京外国語大学)

時間:18:00~19:30

場所:Zoomによるオンライン開催

司会:古本 真(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)

※発表言語:日本語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

※主催:

東京アフリカ言語学研究会/AA研基幹研究「アジア・アフリカの言語動態の記述と記録:アジア・アフリカに生きる人々の言語・文化への深い理解を目指して」(略称DDDLing)/日本アフリカ学会関東支部/東京外国語大学語学研究所

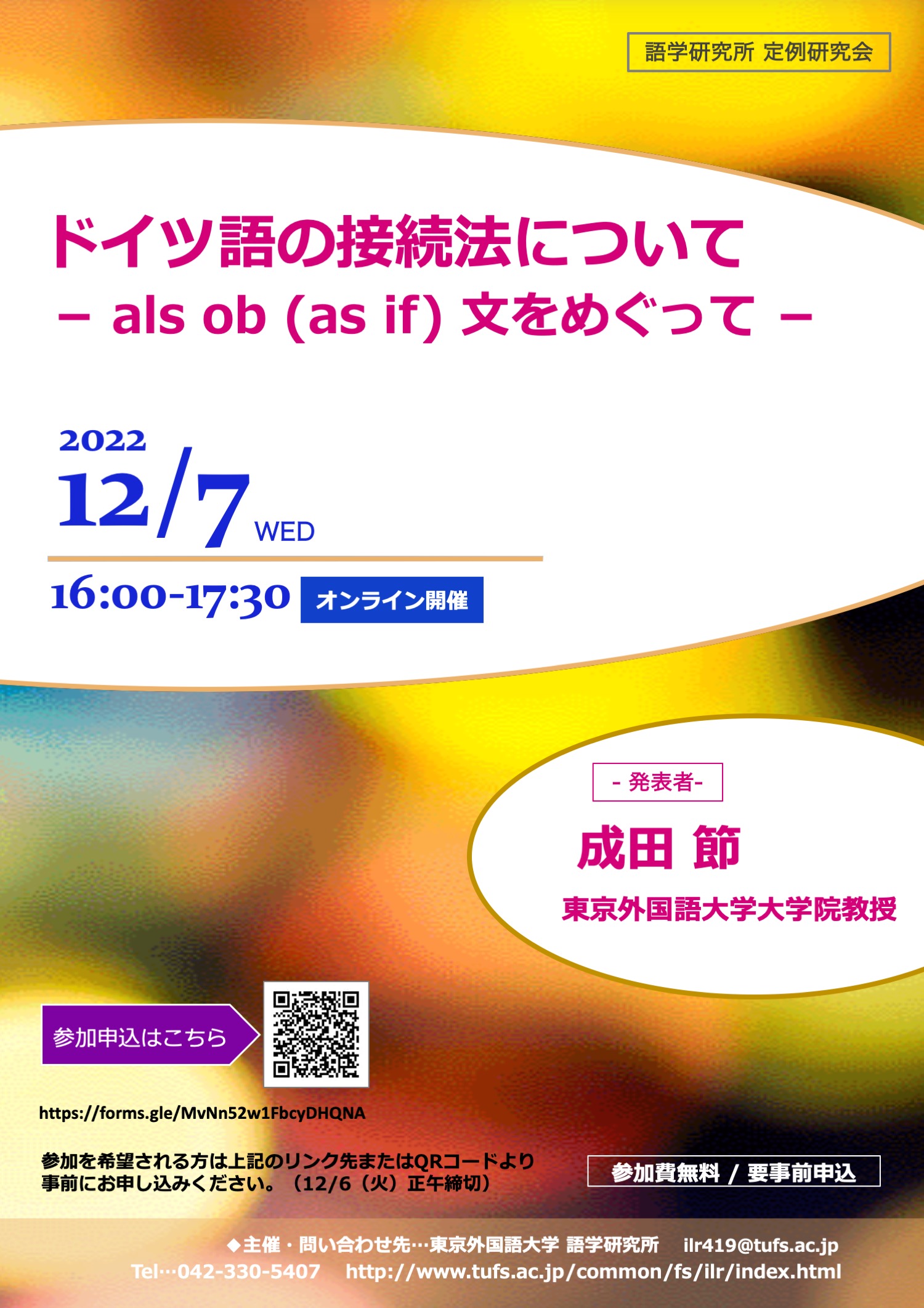

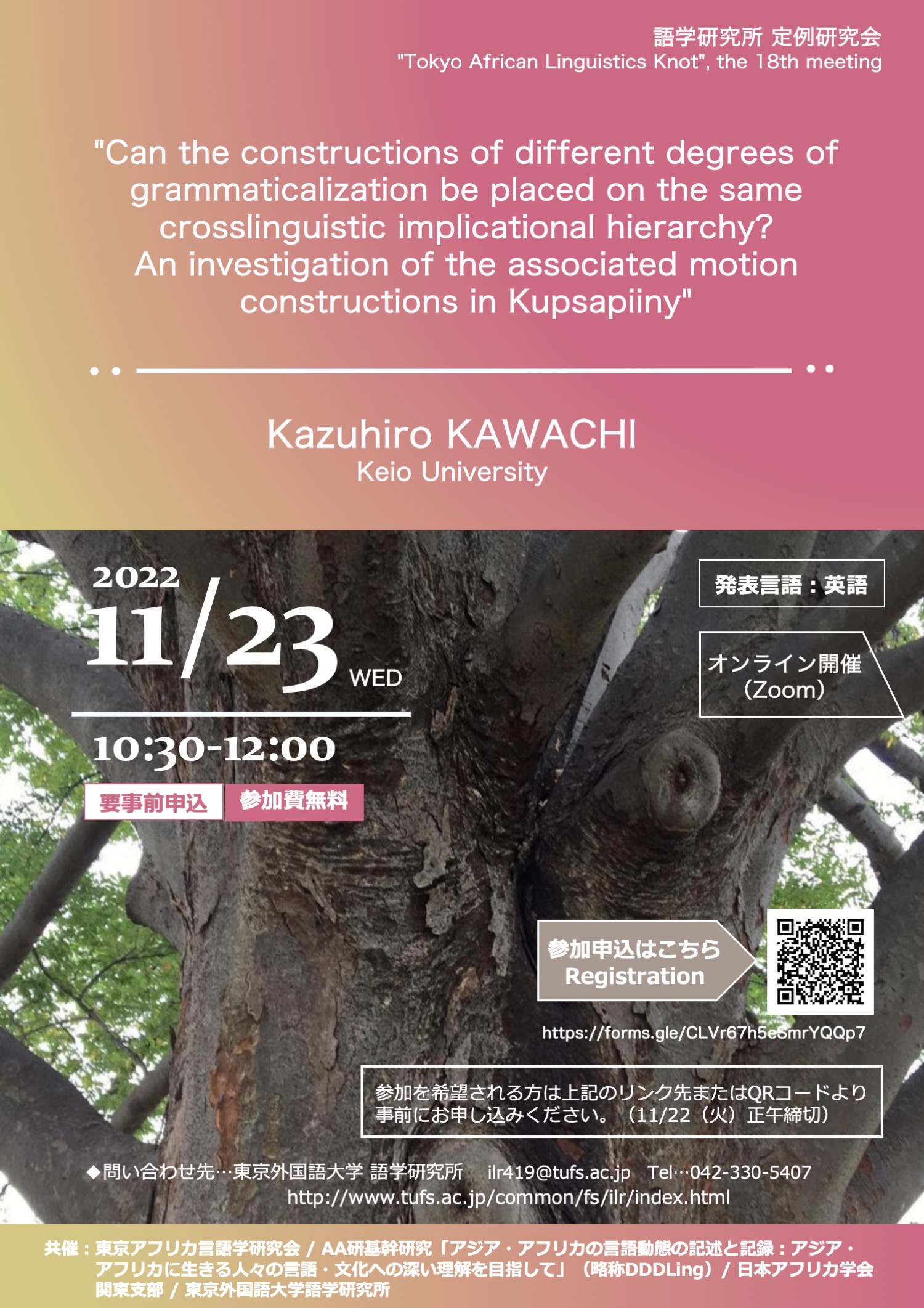

2022年11月23日(水)

“Can the constructions of different degrees of grammaticalization be placed on the same crosslinguistic implicational hierarchy? An investigation of the associated motion constructions in Kupsapiiny“(文法化の度合いの違う構文を同じ通言語的含意階層に置くことはできるか? クプサビニィ語の二つの移動関連付け構文の場合)

発表者:Kazuhiro KAWACHI (Keio University) (河内一博(慶應義塾大学))

時間:10:30~12:00

場所:Zoomによるオンライン開催

※発表言語:英語(質疑応答は日本語可)

※参加費:無料

※対象者:一般公開

※主催:

東京アフリカ言語学研究会/AA研基幹研究「アジア・アフリカの言語動態の記述と記録:アジア・アフリカに生きる人々の言語・文化への深い理解を目指して」(略称DDDLing)/日本アフリカ学会関東支部/東京外国語大学語学研究所

2022年11月14日(月)

“Phonetic and phonological reconnaissance of the Mai-Ndombe (DRC):case studies into close-quarter sound variation“

発表者:Lorenzo Maselli(Ghent University, BantUGent project)

時間 18:00~19:00

場所:東京外国語大学府中キャンパス アジア・アフリカ言語文化研究所304号室&Zoom

開催形式:対面&Zoomによるハイブリッド開催

※当初Zoomと対面によるハイブリッド形式で開催予定でしたが、事情により、ZOOMを使用したオンライン形式のみの開催に変更となりました。

司会:品川大輔(東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所准教授)

※使用言語:英語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

※主催:

東京アフリカ言語学研究会/AA研基幹研究「アジア・アフリカの言語動態の記述と記録:アジア・アフリカに生きる人々の言語・文化への深い理解を目指して」(略称DDDLing)/日本アフリカ学会関東支部/東京外国語大学語学研究所

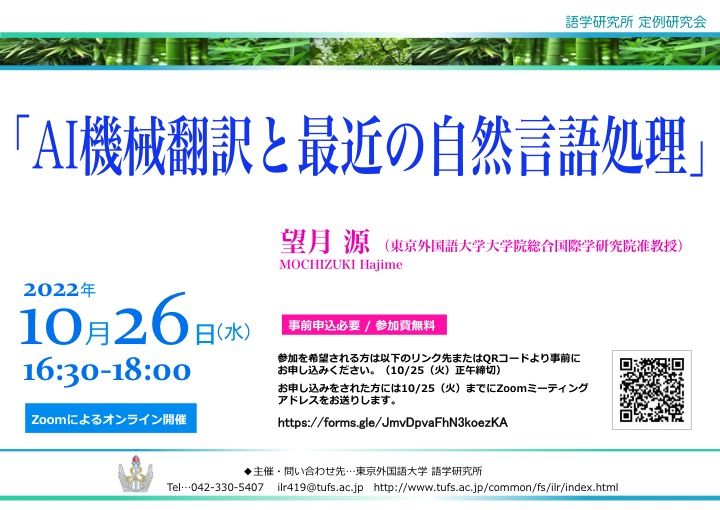

2022年10月26日(水)

「AI機械翻訳と最近の自然言語処理」発表者:望月源(東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授)

時間 16:30~18:00

場所:Zoomによるオンライン開催

司会:藤縄康弘(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

※使用言語:日本語

※参加費:無料

※対象者:一般公開

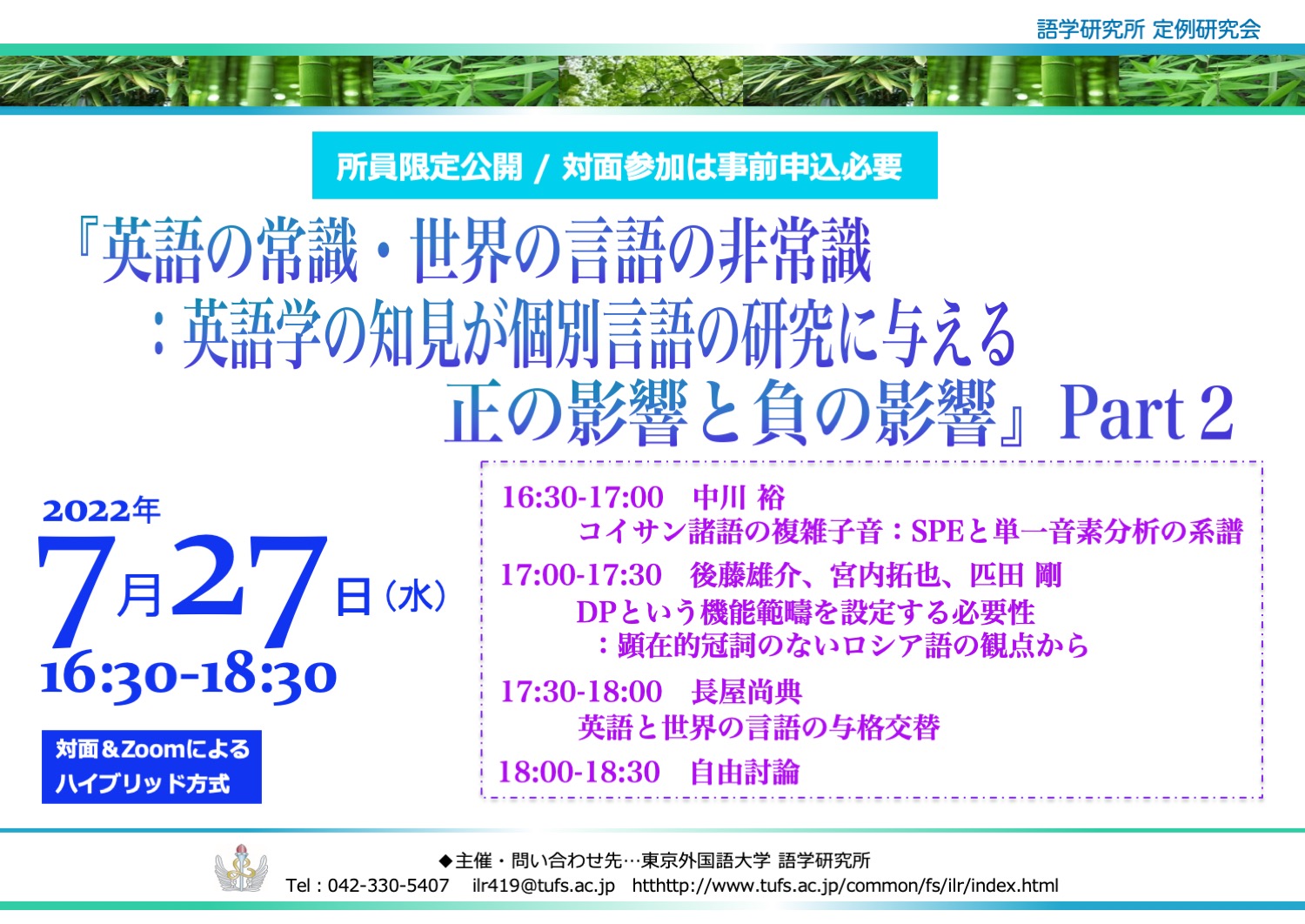

2022年7月27日(水)

所員限定研究会「英語の常識・世界の言語の非常識:

英語学の知見が個別言語の研究に与える正の影響と負の影響 Part2」

時間 16:30~18:30

開催方法:対面&Zoomによるオンライン開催

対象者:語学研究所所員限定

【プログラム】

16:30~17:00 「コイサン諸語の複雑子音: SPEと単一音素分析の系譜」

中川裕(東京外国語大学)

17:00~17:30 「DPという機能範疇を設定する必要性: 顕在的冠詞のないロシア語の観点から」

後藤雄介、宮内拓也、匹田剛(東京外国語大学)

17:30~18:00 「英語と世界の言語の与格交替」

長屋尚典(東京大学)

18:00~18:30 自由討論

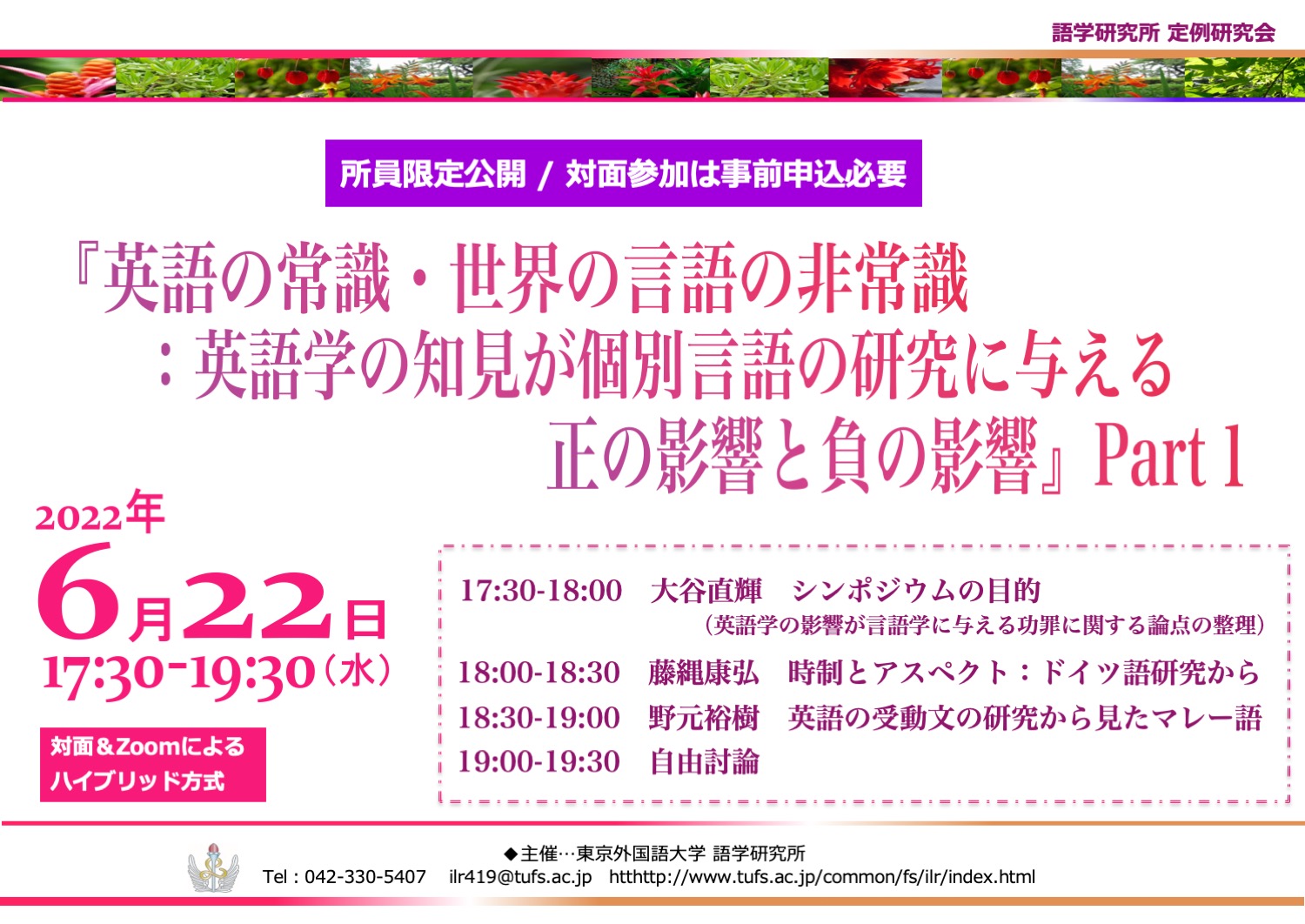

2022年6月22日(水)

所員限定研究会「英語の常識・世界の言語の非常識:

英語学の知見が個別言語の研究に与える正の影響と負の影響 Part1」

時間 17:30~19:30

開催方法:対面&Zoomによるオンライン開催

対象者:語学研究所所員限定

【プログラム】

17:30~18:00 シンポジウムの目的

大谷直輝(東京外国語大学准教授)

18:00~18:30 「時制とアスペクト:ドイツ語研究から」

藤縄康弘(東京外国語大学教授)

18:30~19:00 「英語の受動文の研究から見たマレー語」

野元裕樹(東京外国語大学准教授)

19:00~19:30 自由討論

2022年5月6日(金)

科研費基盤(B)「代名詞代用・呼びかけ表現の通言語学的研究」第7回研究会:共通調査項目に基づく調査報告(その2)

時間 17:30~19:00

場所:Zoomによるオンライン開催

【プログラム】

17:30~17:40 プロジェクト説明

野元裕樹(東京外国語大学准教授)

17:40~18:00 日本語

大久保弥(東京外国語大学大学院博士後期課程)、中村栞(東京外国語大学大学院博士前期課程)

18:00~18:20 朝鮮語

南潤珍(東京外国語大学教授)

18:20~18:40 マレー語

野元裕樹(東京外国語大学准教授)

18:40~19:00 ジャワ語

三宅良美(秋田大学教授)

司会:岡野賢二(東京外国語大学准教授)

※科研費基盤(B)「代名詞代用・呼びかけ表現の通言語学的研究」(20H01255:研究代表者 スニサー・ウィッタヤーパンヤーノン(齋藤))、東京外国語大学語学研究所との共催

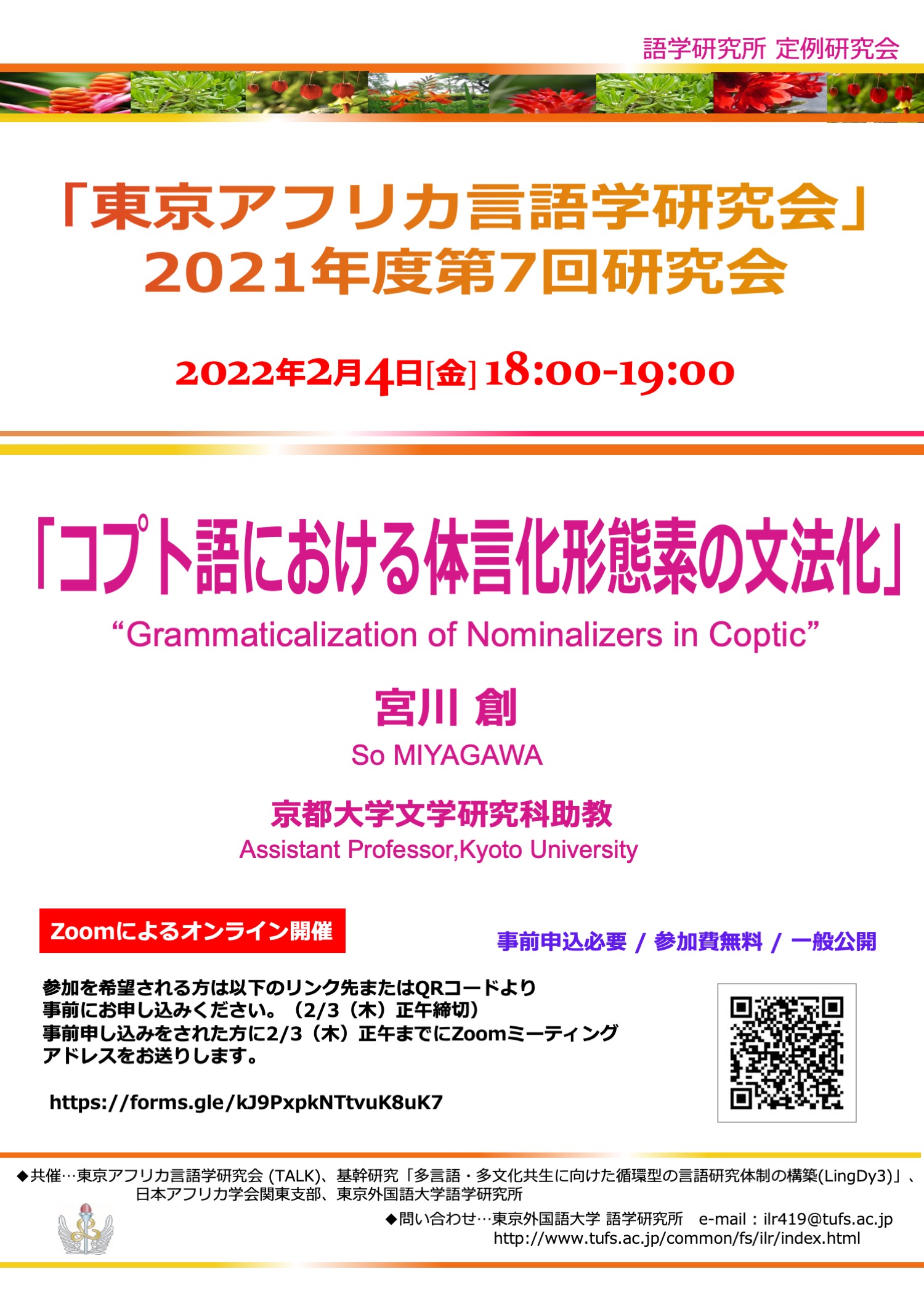

2022年2月4日(金)

東京アフリカ言語学研究会 2021年度第7回研究会“Tokyo African Linguistics Knot (TALK)”, The 15th meeting

参加費:無料

対象者:一般、学生

「コプト語における体言化形態素の文法化」

“Grammaticalization of Nominalizers in Coptic”

発表者:宮川創(京都大学文学研究科助教)

So MIYAGAWA(Assistant Professor, Kyoto University)

時間 18:00~19:00

場所:Zoomによるオンライン開催

司会:高橋洋成(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所特任研究員)

共催:東京アフリカ言語学研究会、基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築(LingDy3)」、日本アフリカ学会関東支部、東京外国語大学語学研究所

2021(令和3)年

2021年12月10日(金)

科研費基盤(B)「代名詞代用・呼びかけ表現の通言語学的研究」第6回研究会:共通調査項目に基づく調査報告(その1)

時間 17:30~19:00

場所:Zoomによるオンライン開催

【プログラム】

17:30~17:40 プロジェクト説明

野元裕樹(東京外国語大学准教授)

17:40~18:00 インドネシア語

スリ・ブディ・レスタリ(立命館アジア太平洋大学講師)

18:00~18:20 ベトナム語

春日 淳(神田外語大学教授)

18:20-~18:40 タイ語

スニサー・ウィッタヤーパンヤーノン(齋藤)(東京外国語大学特任教授)

18:40~19:00 ビルマ語

トゥザライン(東京外国語大学特任准教授)

岡野賢二(東京外国語大学准教授)

司会:南潤珍(東京外国語大学教授)

参加費:無料

対象者:一般公開

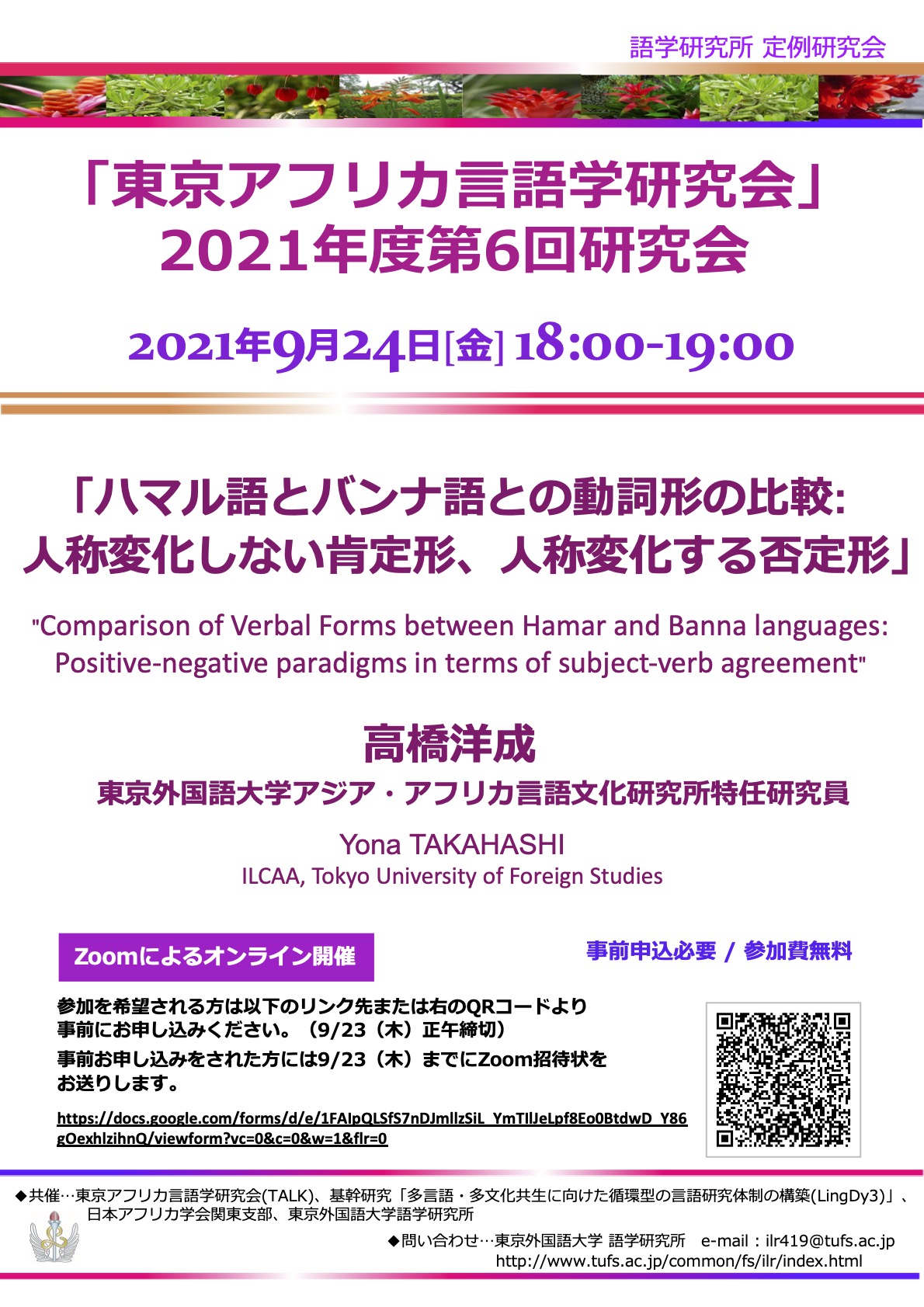

2021年9月24日(金)

東京アフリカ言語学研究会 2021年度第6回研究会“Tokyo African Linguistics Knot (TALK)“, The 14th meeting

時間 18:00~19:00

場所:Zoomによるオンライン開催

「ハマル語とバンナ語との動詞形の比較:人称変化しない肯定形、人称変化する否定形」

“Comparison of Verbal Forms between Hamar and Banna languages: Positive-negative paradigms in terms of subject-verb agreement“

発表者:高橋洋成(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所特任研究員)

Yona TAKAHASHI(ILCAA, Tokyo University of Foreign Studies)

※発表者の高橋洋成氏のハマル語・バンナ語のフィールドワークについては下記リンクをご覧ください。

http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/93803/1/field-21_p20-22.pdf

共催:東京アフリカ言語学研究会、基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築(LingDy3)」、日本アフリカ学会関東支部、東京外国語大学語学研究所

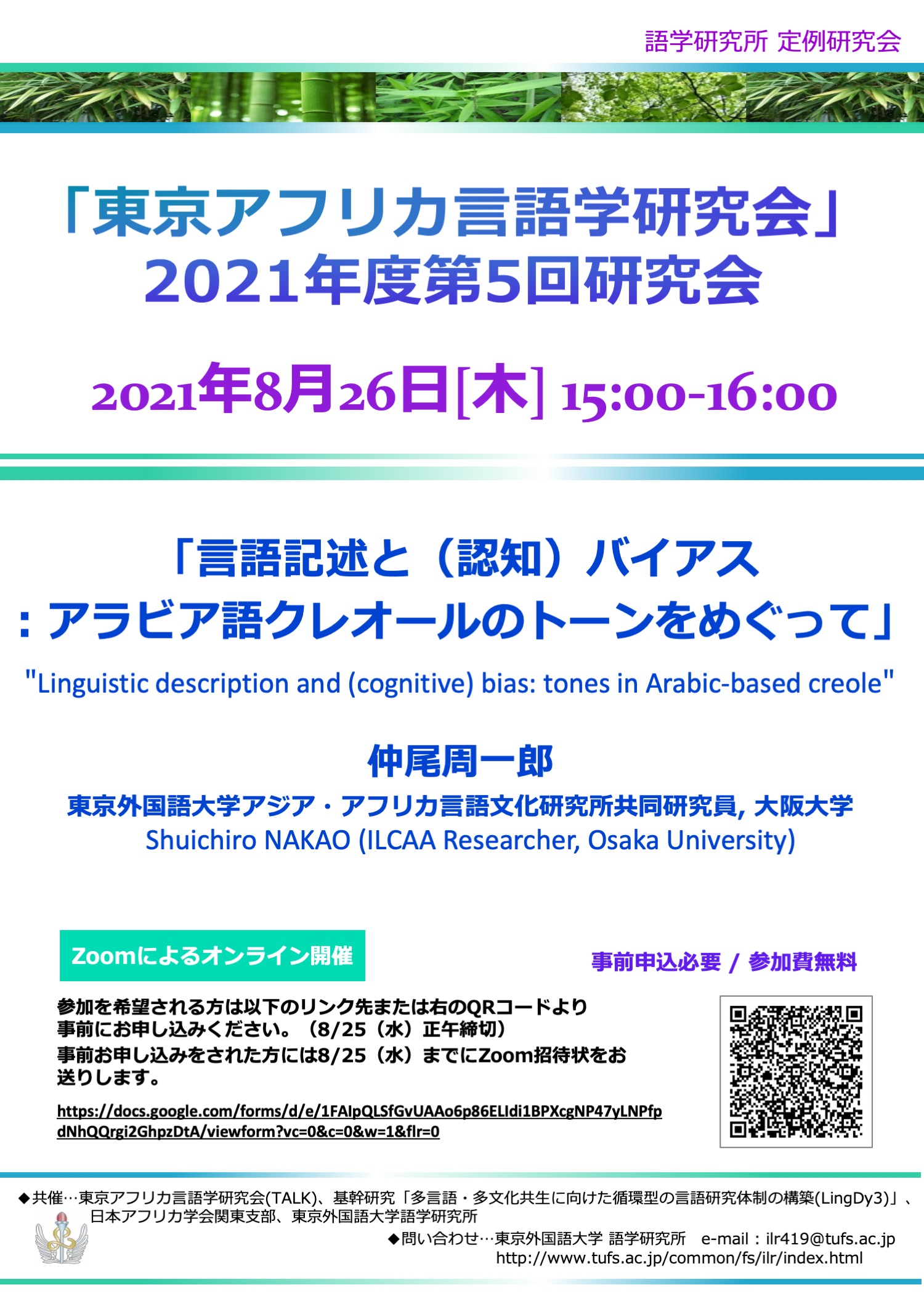

2021年8月26日(木)

「東京アフリカ言語学研究会」2021年度第5回研究会“Tokyo African Linguistics Knot (TALK)“, The 11th meeting

時間 15:00~16:00

場所:Zoomによるオンライン開催

「言語記述と(認知)バイアス:アラビア語クレオールのトーンをめぐって」

“Linguistic description and (cognitive) bias: tones in Arabic-based creole“

発表者:仲尾周一郎(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同研究員、大阪大学)

Shuichiro NAKAO (ILCAA Researcher, Osaka University)

共催:東京アフリカ言語学研究会、基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築(LingDy3)」、日本アフリカ学会関東支部、東京外国語大学語学研究所

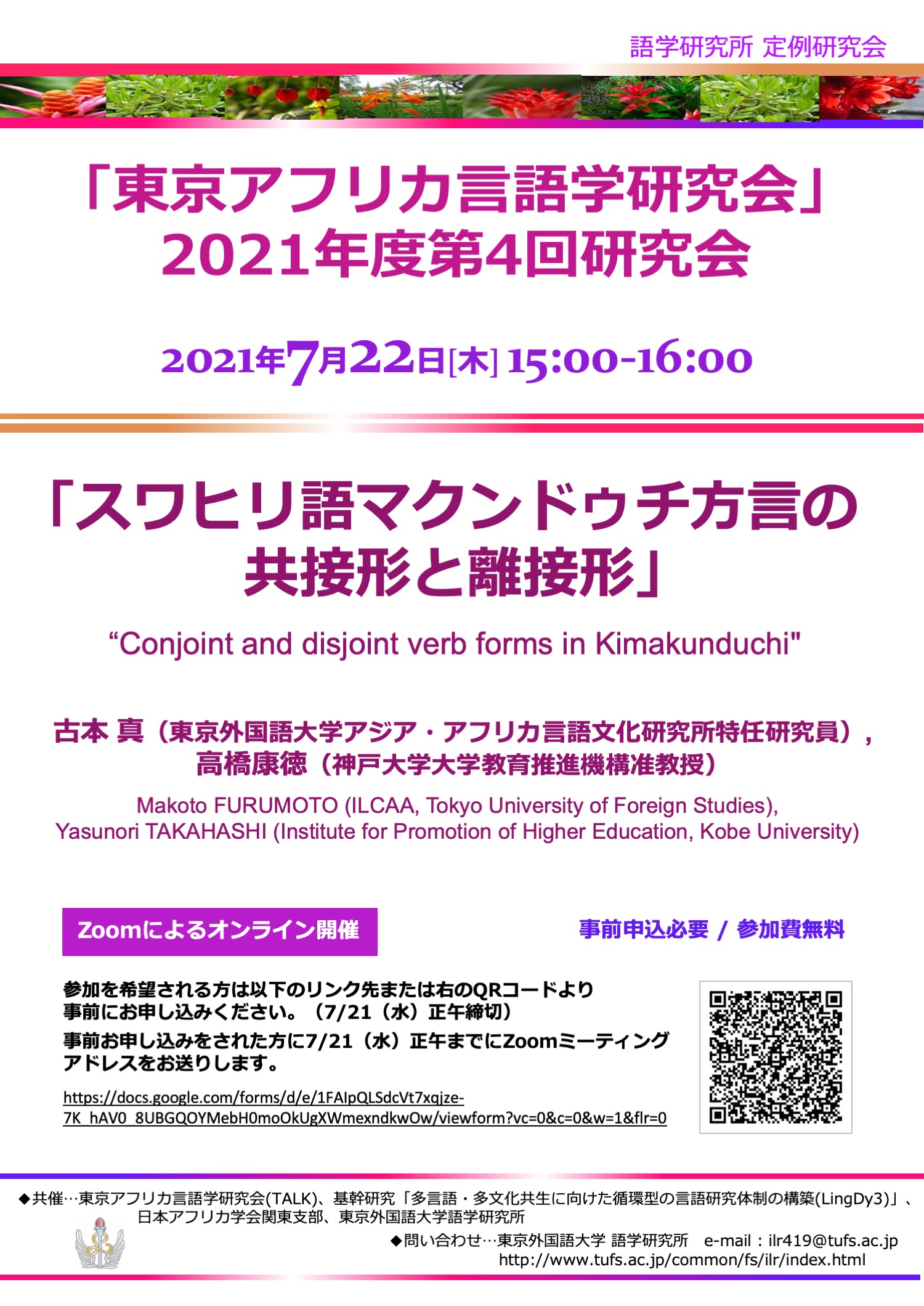

2021年7月22日(木)

「東京アフリカ言語学研究会」2021年度第4回研究会“Tokyo African Linguistics Knot (TALK)“, The 10th meeting

時間 15:00~16:00

場所:Zoomによるオンライン開催

「スワヒリ語マクンドゥチ方言の共接形と離接形」

“Conjoint and disjoint verb forms in Kimakunduchi“

発表者:古本真(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所特任研究員)

高橋康徳(神戸大学大学教育推進機構准教授)

Makoto FURUMOTO (ILCAA, Tokyo University of Foreign Studies)

Yasunori TAKAHASHI (Institute for Promotion of Higher Education, Kobe University)

共催:東京アフリカ言語学研究会、基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築(LingDy3)」、日本アフリカ学会関東支部、東京外国語大学語学研究所

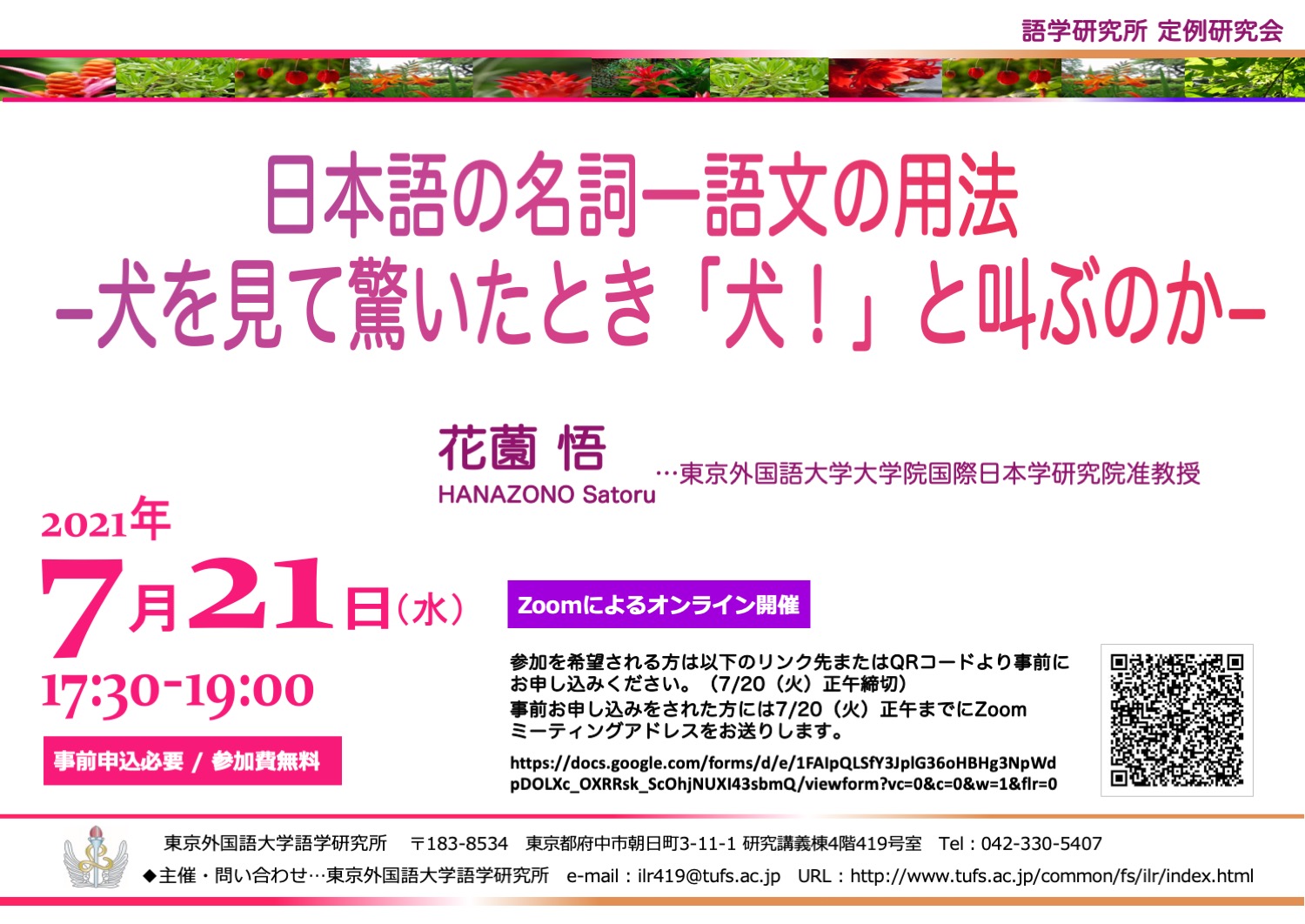

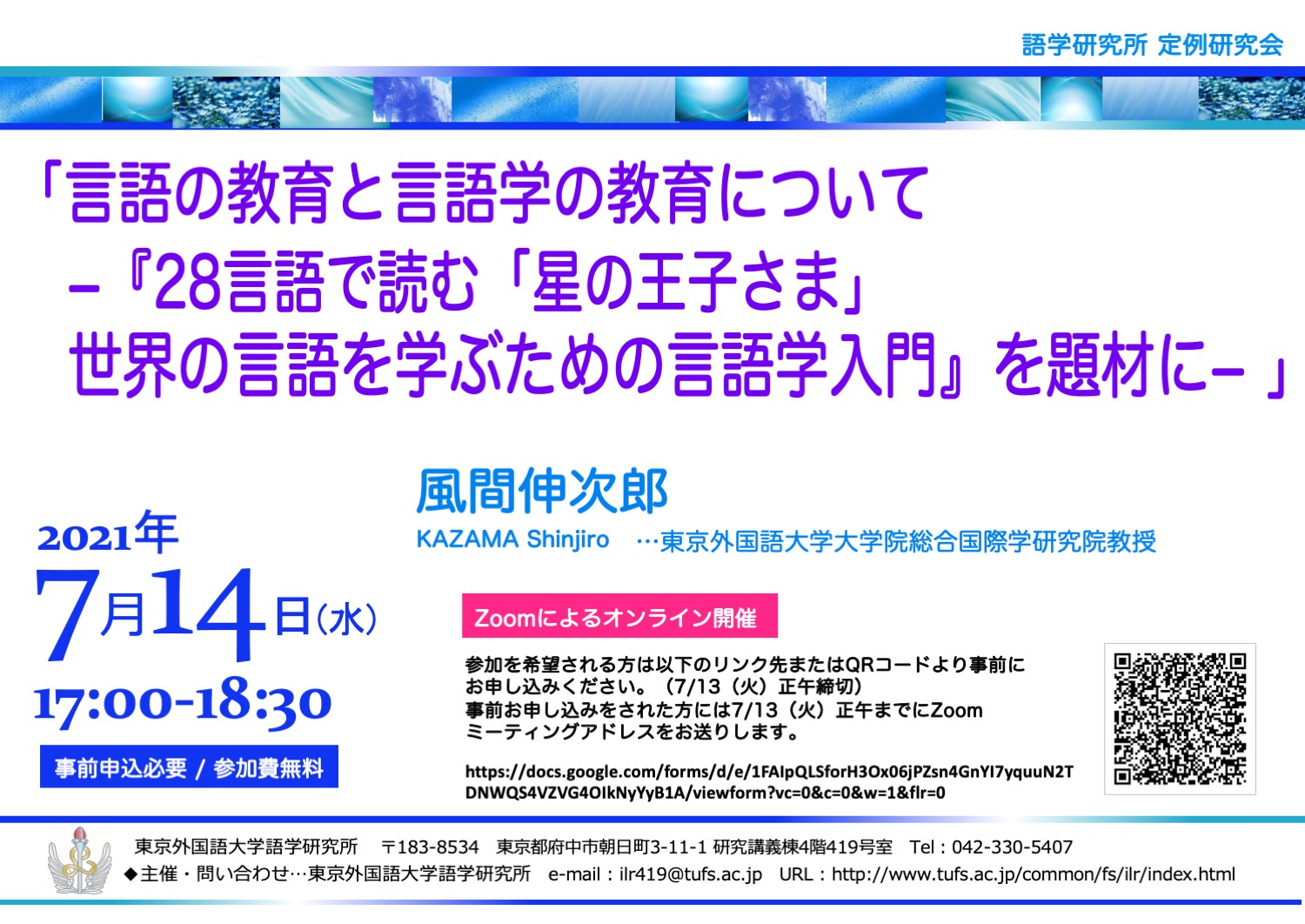

2021年7月14日(水)

「言語の教育と言語学の教育について-『28言語で読む「星の王子さま」

世界の言語を学ぶための言語学入門』を題材に-」

発表者:風間伸次郎(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

時間 17:00~18:30

場所:Zoomによるオンライン開催

2021年6月24日(木)

「東京アフリカ言語学研究会」2021年度第3回研究会“Tokyo African Linguistics Knot (TALK)“, The 9th meeting

時間 18:30~19:30

場所:Zoomによるオンライン開催

「アカン語の自然発生的状態変化を表す動詞の構文交替」

“Some syntactic alternations in Akan“

発表者:古閑恭子(高知大学教授)

Kyoko KOGA (Kochi University)

共催:東京アフリカ言語学研究会、基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築(LingDy3)」、日本アフリカ学会関東支部、東京外国語大学語学研究所

2021年5月21日(金)

「東京アフリカ言語学研究会」2021年度第2回研究会“Tokyo African Linguistics Knot (TALK)“, The 8th meeting

時間 18:00~20:00

場所:Zoomによるオンライン開催

1.「因果関係の通言語的実験研究による言語の類似点と相違点へのアプローチ:言語使用におけるアイコニシティの問題と動作主的エンコーディングの問題」

“Cross-linguistic experimental studies on causal event descriptions: The issues of iconicity in usage and agentive encoding“

発表者:河内一博(アジア・アフリカ言語文化研究所共同研究員、慶應義塾大学)

2.「バントゥ諸語における情報構造表示の類型とそれらに連動するいくつかのパラメターについての検討」

“A microparametric investigation of types of focus marking strategies and correlating paramters in Bantu“

発表者:品川大輔(アジア・アフリカ言語文化研究所所員)

共催:東京アフリカ言語学研究会、基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築(LingDy3)」、日本アフリカ学会関東支部、東京外国語大学語学研究所

2021年5月6日(木)

「東京アフリカ言語学研究会」2021年度第1回研究会“Tokyo African Linguistics Knot (TALK)“, The 7th meeting

時間 18:00~20:00

場所:Zoomによるオンライン開催

1.「持続可能なカラハリ・コエ正書法のためのソーシャルメディア利用」

“Toward a sustainable literacy activity of Kalahari Khoe speakers“

発表者:中川裕(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

木村公彦(AA研共同研究員、東京外国語大学)

2.「ウォライタ語(エチオピア)の語アクセント規則では説明出来ない音調

――その一部に関する予備的報告」

“Intonation of Wolaytta which its word accent rules cannot explain:

A preparatory report on some aspects of the phenomenon“

発表者:若狭基道(AA研共同研究員、東京外国語大学)

共催:東京アフリカ言語学研究会、基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築(LingDy3)」、東京外国語大学語学研究所

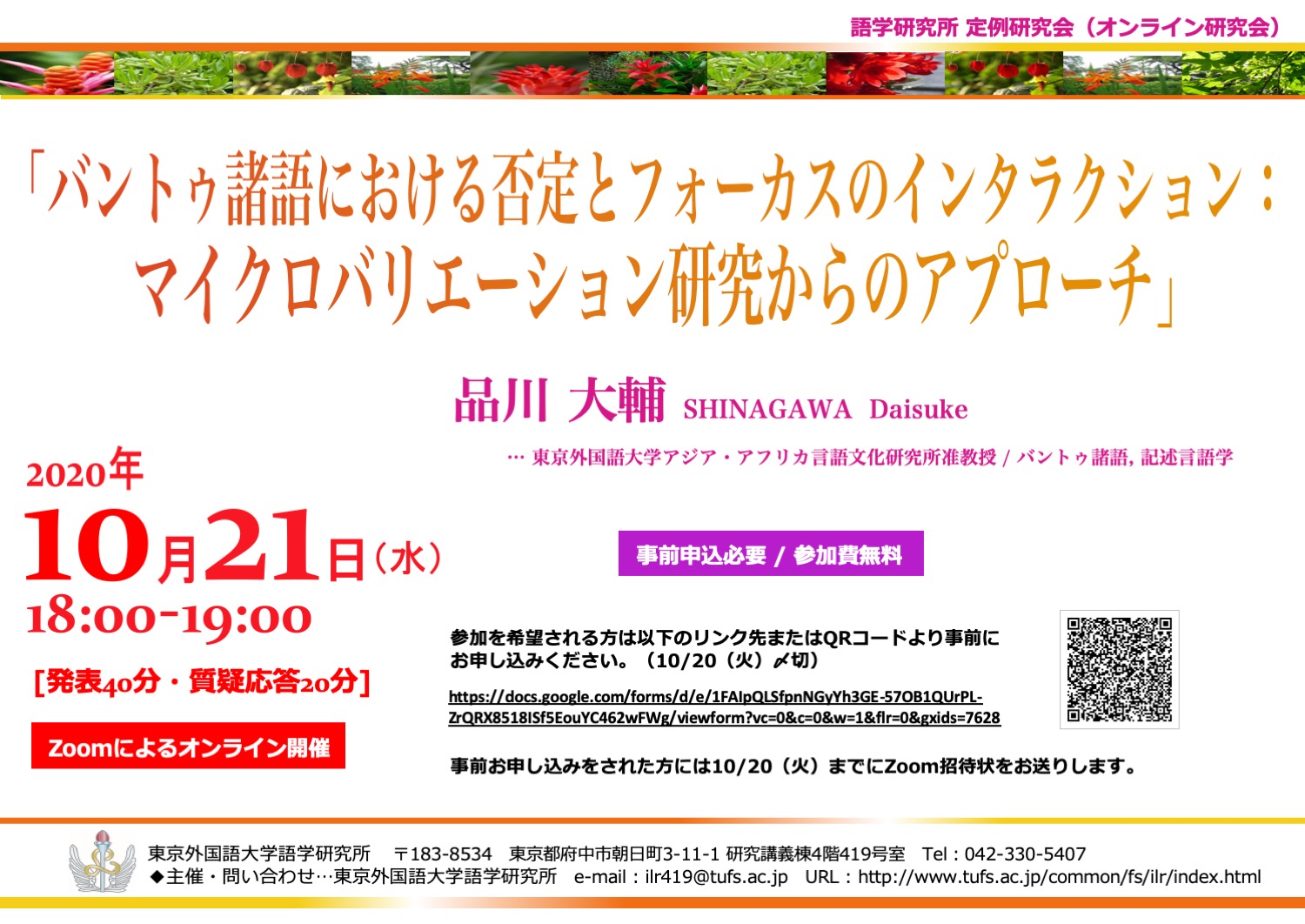

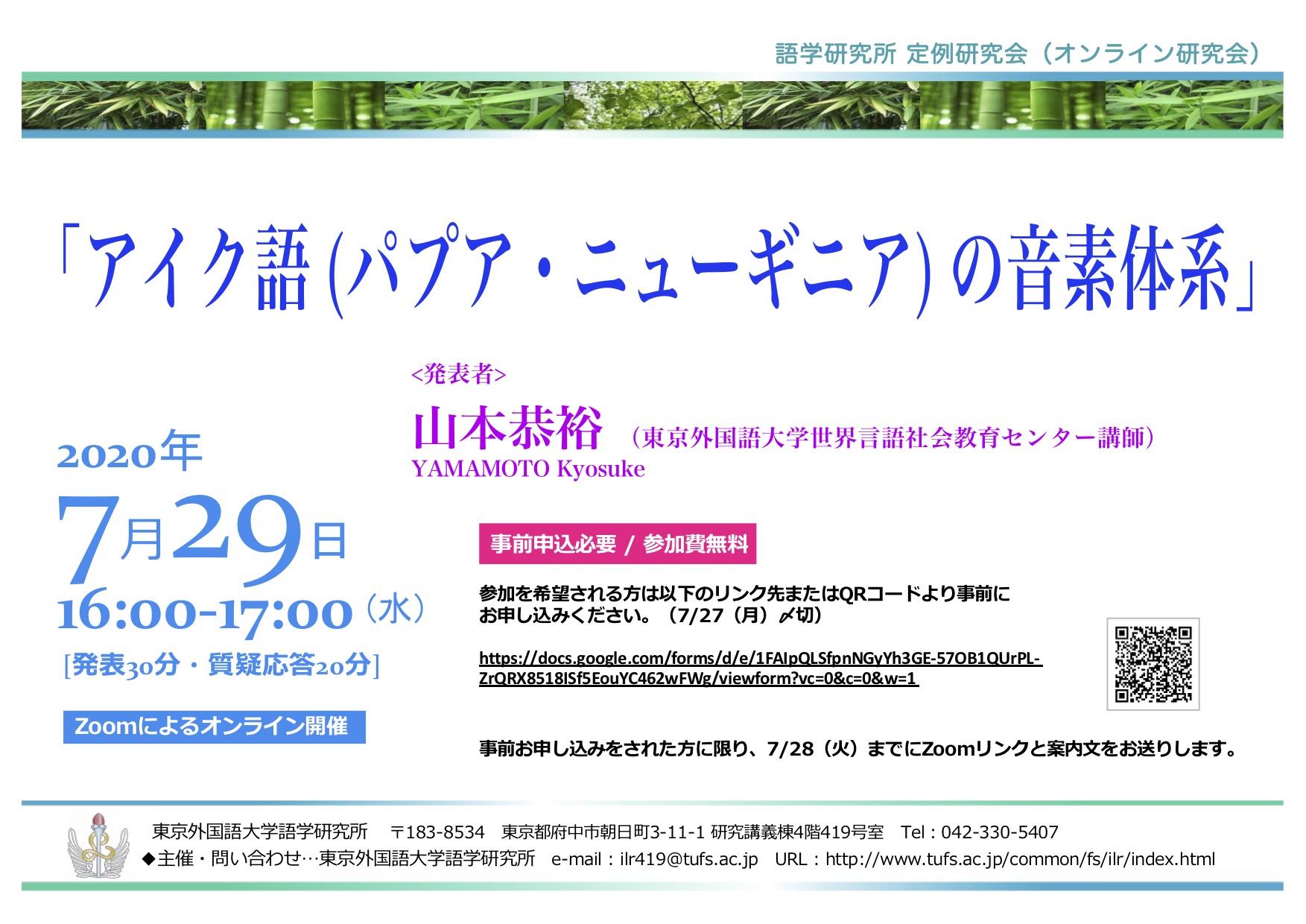

2020(令和2)年

2020年10月26日(月)

特別セミナー「南琉球宮古語伊良部島方言における語頭重子音の音韻表示と理論的問題」発表者:下地理則(九州大学大学院人文科学研究院 言語学・応用言語学講座准教授)

時間 16:00~18:00 (発表80分、質疑応答40分)

場所:Zoomによるオンライン開催

司会:中川裕(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

参加費:無料

対象者:一般、学生

※事前申込必要

2019(平成31/令和元)年

2019年12月4日(水)

言語教育フォーラム《読解の教育》時間 18:00~19:30

会場:東京外国語大学 語学研究所(研究講義棟4階419号室)

▼プログラム

18:00~19:00 実践報告と問題提起

19:00~19:30 総合討議

※ビルマ語、ドイツ語、中国語、ペルシア語各パネリストによる言語教育の実践報告ののち討議をおこないます。

▼パネリスト(五十音順)

岡野賢二(東京外国語大学:ビルマ語)

成田 節(東京外国語大学:ドイツ語)

萬宮健策(東京外国語大学:司会)

三宅登之(東京外国語大学:中国語)

吉枝聡子(東京外国語大学:ペルシア語)

▼一般公開、事前申込・参加費不要

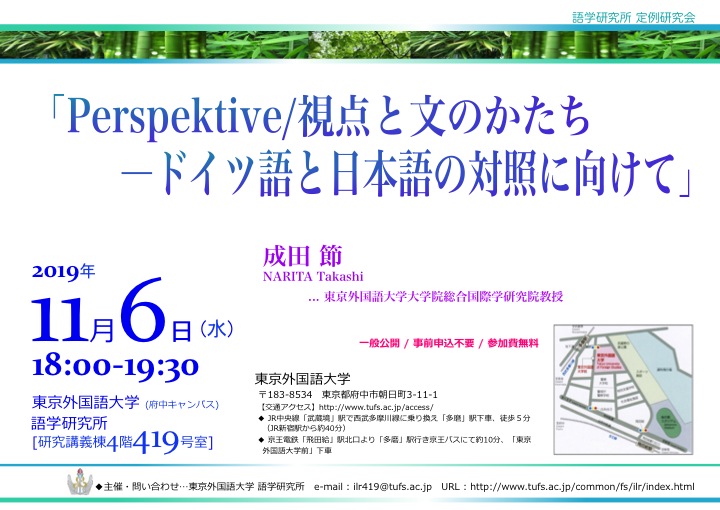

2019年11月6日(水)

特別セミナー「Perspektive/視点と文のかたち -ドイツ語と日本語の対照に向けて」

発表者:成田 節(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

時間 18:00~19:30

会場 東京外国語大学 語学研究所(研究講義棟4階419号室)

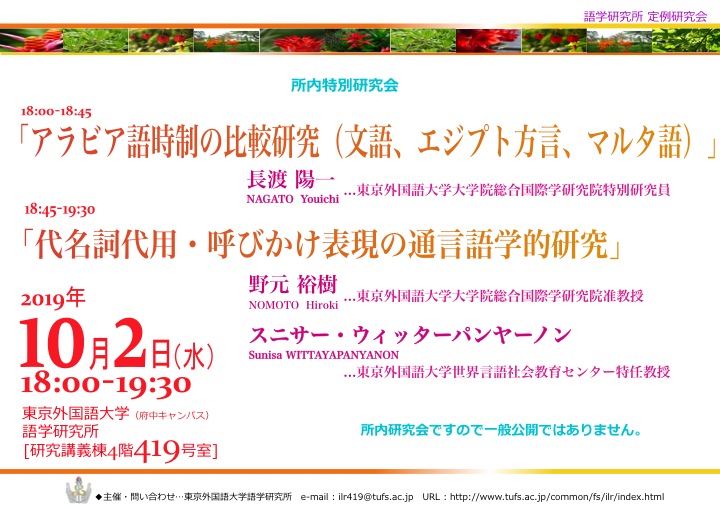

2019年10月2日(水)

特別所内研究会(所員限定)会場 東京外国語大学 語学研究所(研究講義棟4階419号室)

1. 18:00~18:45

「アラビア語時制の比較研究(文語、エジプト方言、マルタ語)」

発表者:長渡陽一(東京外国語大学大学院総合国際学研究院特別研究員)

2. 18:45~19:30

「代名詞代用・呼びかけ表現の通言語学的研究」

発表者:野元裕樹(東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授)

スニサー・ウィッターパンヤ―ノン(東京外国語大学世界言語社会教育センター特任教授)

※科研費申請準備としての研究企画発表会です。出席者は所員と共同研究者候補となりますので、一般公開ではありません。

2019年7月25日(水)

特別セミナー「瀨上方言の造語力に見る言語接觸の影響」

発表者:黒木邦彦(神戸松蔭女子学院大学准教授)

時間 15:00~16:30

会場 東京外国語大学 語学研究所(研究講義棟4階419号室)

2019年3月1日(金)

「文法調査票の作成を目指して ―語研特集の10年―」発表者:風間伸次郎(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

時間 17:00~19:00

会場 東京外国語大学 語学研究所(研究講義棟4階419号室)

2018(平成30)年

2018年2月21日(水)

「イタリア人学習者による日本語ピッチアクセントの知覚と生成 ―母語干渉の分析―」講演者:ジュゼッペ・パッパラルド博士(ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学 アジア・北アフリカ研究学科講師)

時間 18:00~20:00

※発表言語:日本語

2018年1月17日(水)

「日本語の慣用表現から見た日本文化」講演者:文明戴(韓国外国語大学教授/本学大学院国際日本学研究院特別招聘教授【CAASユニット】)

時間 19:00~21:00

※講演言語:日本語

※ご専門:韓日説話文学研究ですが、日本の説話に出てくる慣用表現についても研究されています。

※共催:東京外国語大学大学院国際日本研究院CAASユニット【CAASユニット研究成果報告会】

2017(平成29)年

2017年10月25日(水)

「15世紀ポルトガル語写本iluminado94について―文献から言語へ―」発表者:黒澤直俊(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授/ロマンス語学、ポルトガル語学)

時間 18:00~20:00

2017年6月14日(水)

「カラハリ盆地言語帯の音韻特徴:稀少性の地域類型論」発表者:中川裕(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授/音声学・音韻論)

時間 18:00~20:00

主催:語学研究所

2016(平成28)年

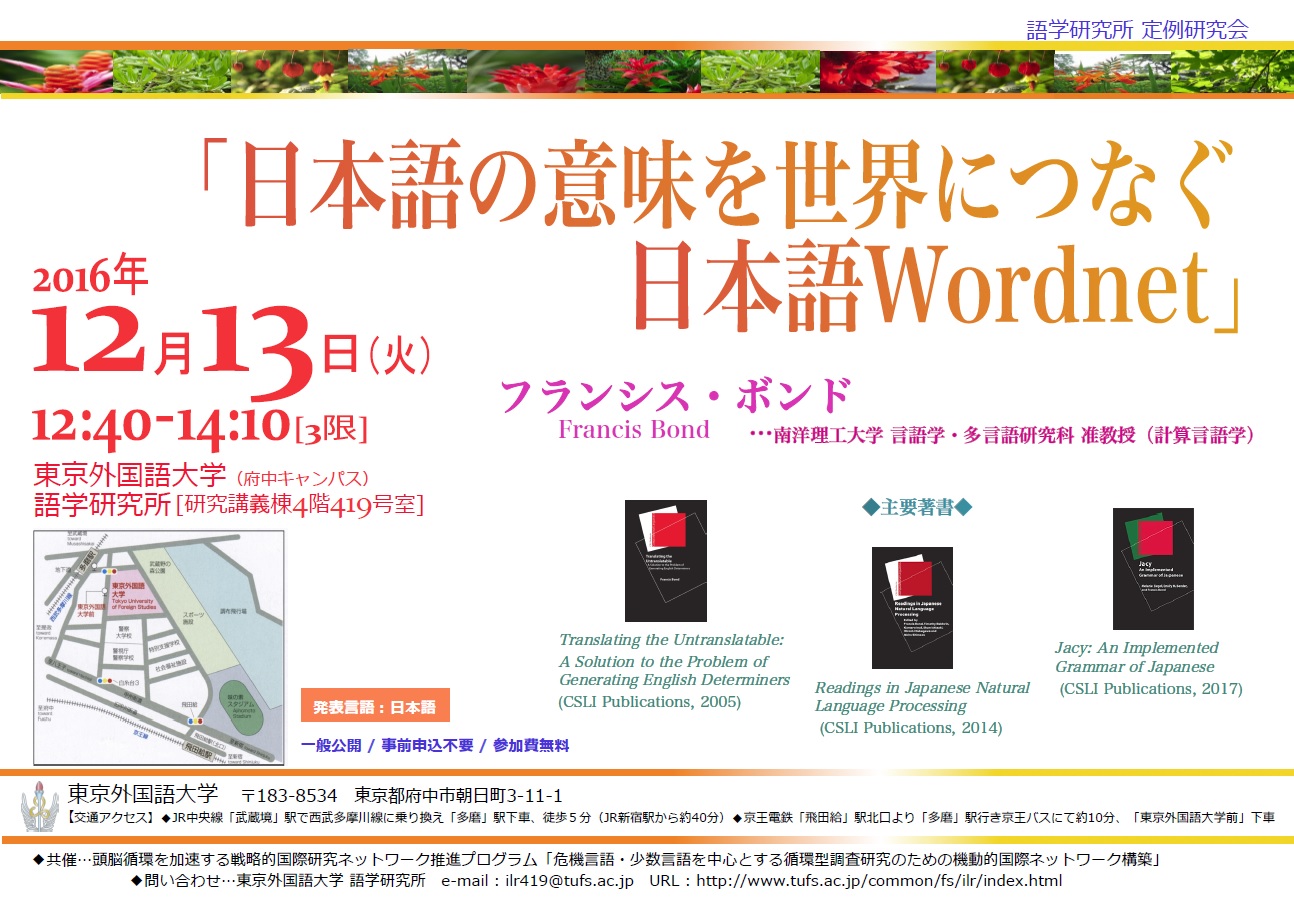

2016年12月13日(火)

「日本語の意味を世界につなぐ日本語 Wordnet」発表者:フランシス・ボンド(南洋理工大学 言語学・多言語研究科准教授/計算言語学)

時間 12:40~14:10

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

アクセスマップ

発表言語:日本語

主要著書:

・Translating the Untranslatable: A Solution to the Problem of Generating English Determiners (CSLI Publications, 2005)

・Readings in Japanese Natural Language Processing (CSLI Publications, 2014)

・Jacy: An Implemented Grammar of Japanese (CSLI Publications, 2017)

共催:頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム「危機言語・少数言語を中心とする循環型調査研究のための機動的国際ネットワーク構築」

一般公開、事前申込不要、参加費無料

2016年1月20日

「アラビア語の二層性の現状と教授方法~二層性(ダイグロシア)をどうとらえるか~」長渡陽一(東京外国語大学大学院総合国際学研究院特別研究員、本学非常勤講師/アラビア語、朝鮮語)

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

<概要>

アラビア語教育は、実際には文章体の1層のみを教育しているのが主流ですが、会話体の習得なしには4技能の総合的コミュニケーションができません。会話体と文章体の使い分けは、その他の諸言語の状況、とくに日本語や朝鮮語の文体差とどう違うのか、両層は何が、どのくらい違うのかをデータ化し、二層性の現状を正しくとらえ、それを反映させた二層言語の総合的習得のための教授方法(ダイグロシア教育)の構築を目指しています。

2015(平成27)年

2015年7月15日

「外語大生の英語スピーキング学習方略分析についての中間報告」報告者:

周育佳(本学非常勤講師、英語学習支援センター(ELC)スーパーバイザー/英語教育学・言語評価研究)

井之川睦美(世界言語社会教育センター特定教員、英語学習支援センター(ELC)コーディネーター/英語教育学・ライティング指導)

鈴木陽子(世界言語社会教育センター特任講師、グローバル人材育成言語教育プログラム(GLIP)コーディネーター/言語学・第一言語習得)

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

共催:

文部科学省平成27年度特別経費「学習の可視化・多様化を指向したe-Learning 教育システムの開発と教育の高度化」代表:林佳世子

科学研究費助成事業(基盤研究B)「Eラーニングに基づく英語とフランス語の学習行動の可視化の試み」代表:吉冨朝子

科学研究費助成事業(基盤研究B)「コーパスを基盤とする中・上級日本人フランス語学習者の話し言葉フランス語の多面的分析」代表:Sylvain DETEY

2015年7月13日

“Analyser la structure du français oral spontané selon la grammaire de l’intonation”(イントネーション文法による口頭フランス語の構造分析)セリム・ユルマズ Dr. Selim YILMAZ(マルマラ大学教授)

時間 14:00~16:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

使用言語:フランス語(通訳なし)

報告者プロフィール:

ユルマズ教授はトルコ共和国ハジェテペ大学フランス語科卒業。パリ第3大学で言語学博士号を取得し、マルマラ大学准教授を経て、2014年から同大学教授。INALCOで教鞭もとられた経験がある。

業績:

YILMAZ, S. (2013). Enonciation et prosodie en turc oral (Cadre théorique de linguistique française). Editions Universitaires Européennes Sarrebrucken, Allemagne

YILMAZ, S. et al. (2004). Vers une grammaire linguistique du turc (A la lumière des théories actuelles en linguistique française. Multilingual Istanbul

※更に詳しい業績はこちらのリンクを参照→https://abb.marmara.edu.tr/cv/80/selim-yilmaz

共催:

科学研究費助成事業(基盤研究B)「多言語コーパスの構築と言語教育への応用可能性」 代表:川口裕司

科学研究費助成事業(基盤研究C)「話し言葉フランス語における統語的、韻律的アノテーションの試み」代表:秋廣尚恵

2015年6月10日

“Rethinking the functions of the compound verb in Hindi-Urdu”Dr. Peter HOOK (Visiting Professor at NINJAL, Professor Emeritus [University of Michigan] and Visiting Research Scholar [University of Virginia])

専門:南アジア地域諸言語

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

使用言語:英語(通訳なし)

※ピーター・フック教授は国立国語研究所との共同研究のため来日中であり、この機会に南アジア地域の言語に関するご報告をお願いしました。

Peter Hook氏のウェブサイト:

http://www-personal.umich.edu/~pehook/index.html

2014(平成26)年

2014年5月21日

「フランス語話し言葉に現れる parce que節の多義性について」秋廣尚恵(大学院総合国際学研究院講師/フランス語学)

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

概要:規範文法において、parce que節は、多くの場合、主節の後に置かれ、「理由」や「根拠」を表す従属節として説明されるが」、話し言葉のコーパスを観察すると、主節を伴わない例が多く、また必ずしも(狭義の意味の)「理由」を表していると考えにくい例が多い。parce queの持つ多義性を実例に基づきつつ観察しながら、最近、フランス語学でも注目されている「insubordination (脱従属節化/主節化)」の問題について考えてみたい。

2013(平成25)年

2013年7月3日

“Pathways in the development of sentence final particles in Chinese and Japanese: Similarities and differences”YAP Foong Ha (Assistant Professor, Hong Kong Polytechnic University)

TAMAJI Mizuho (Assistant Professor, Hong Kong Polytechnic University)

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

※発表言語:英語(通訳なし)

2013年1月16日

「動詞ラレル形をめぐって-古代語の観点から-」川村大(大学院総合国際学研究院准教授/日本語学)

時間 17:45~19:45

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

2012(平成24)年

2012年7月11日

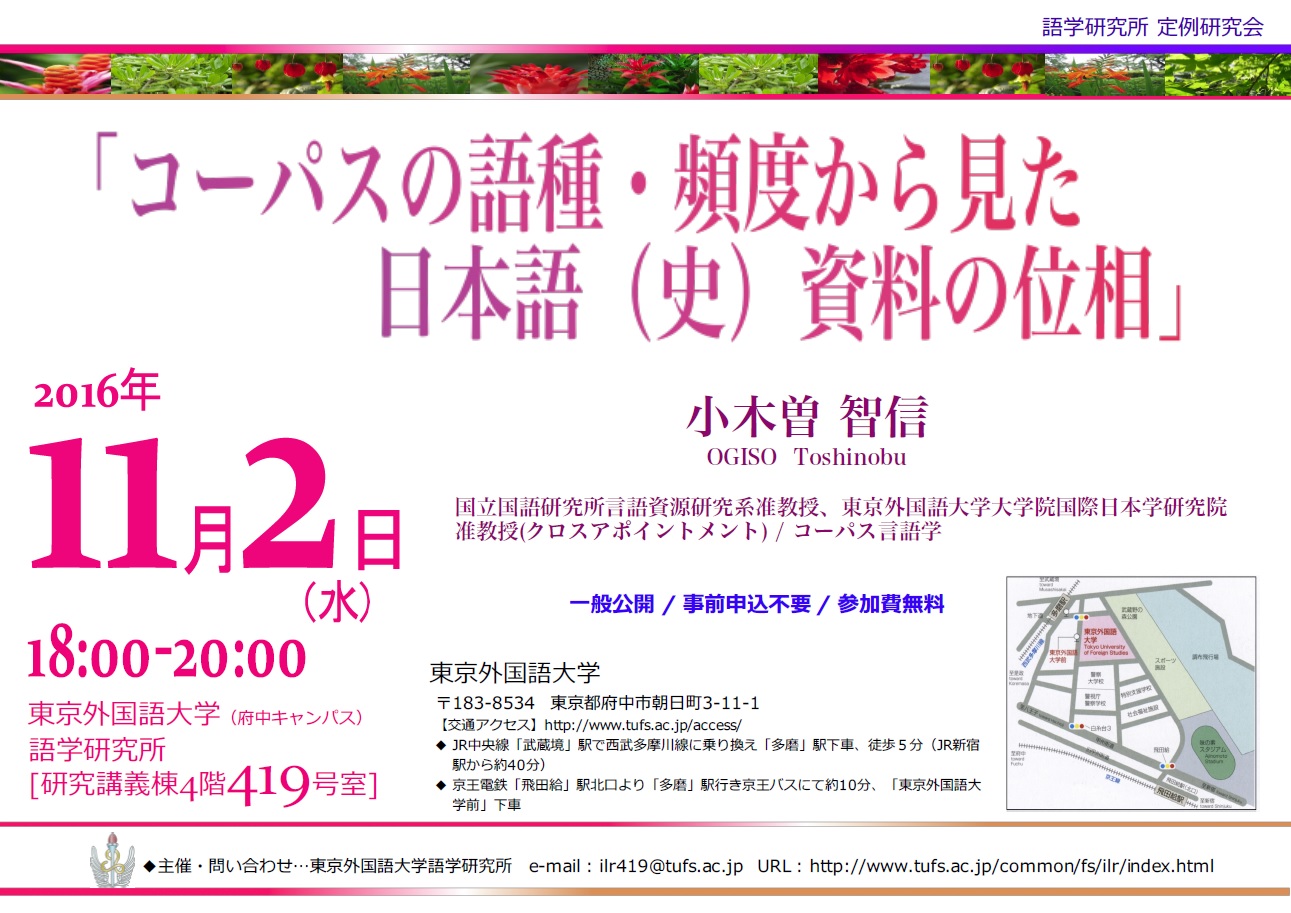

「通時コーパス構築上の諸問題」小木曽智信(国立国語研究所言語資源研究系准教授)

時間 17:40~19:40

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

2012年1月25日

「人称受動と非人称受動のあいだ:ドイツ語を例として」藤縄康弘(大学院総合国際学研究院准教授/ドイツ語学)

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

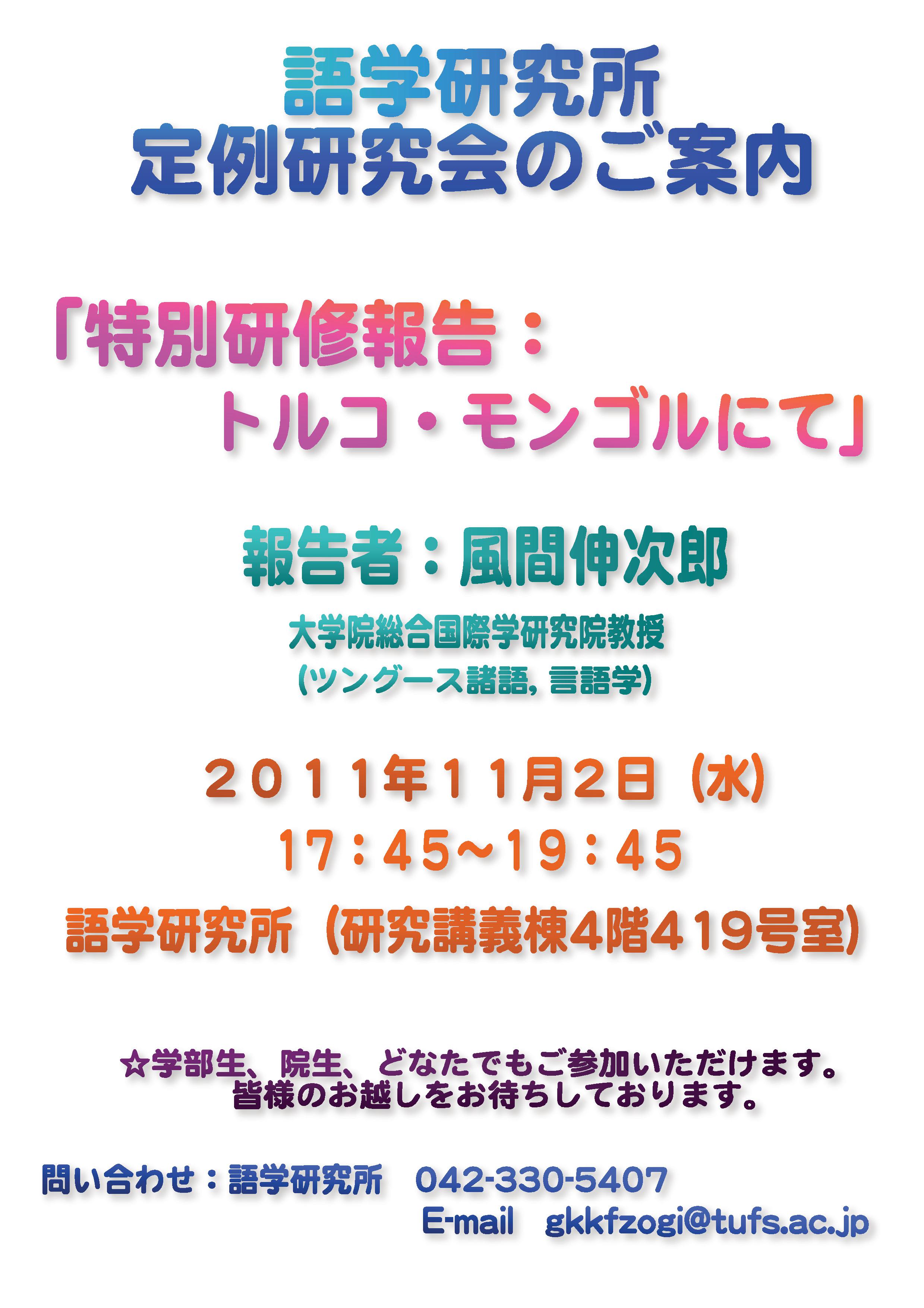

2011(平成23)年

2011年11月30日

「Bantu-Austronesian contact phenomena in coastal East Africa」(アフリカ東海岸に於けるバントゥー語・オーストロネシア語の接触諸現象)

Sander Adelaar(メルボルン大学、国立民族学博物館准教授/オーストロネシア語)

時間 18:00~19:30

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

※発表言語:英語(通訳なし)

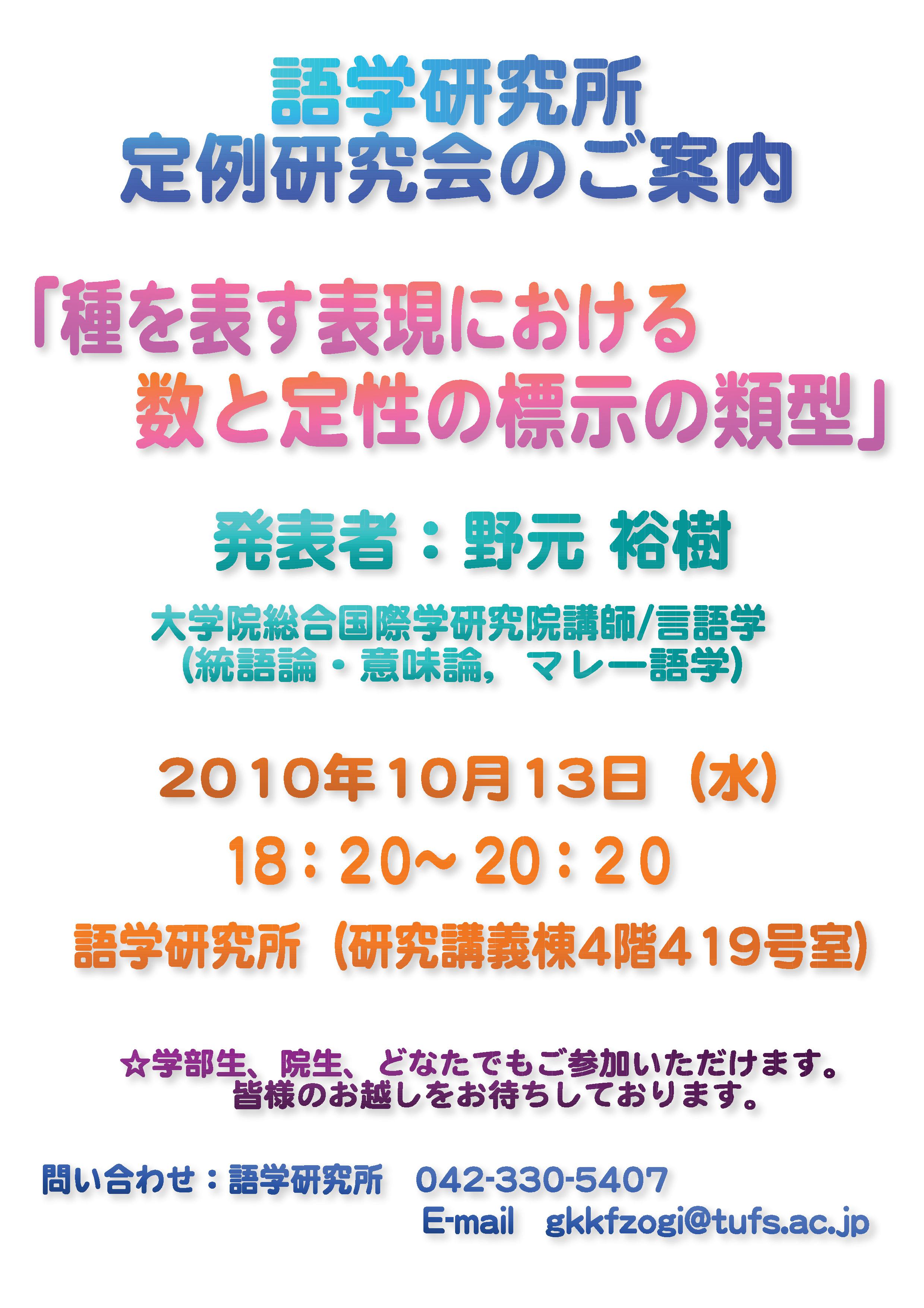

2010(平成22)年

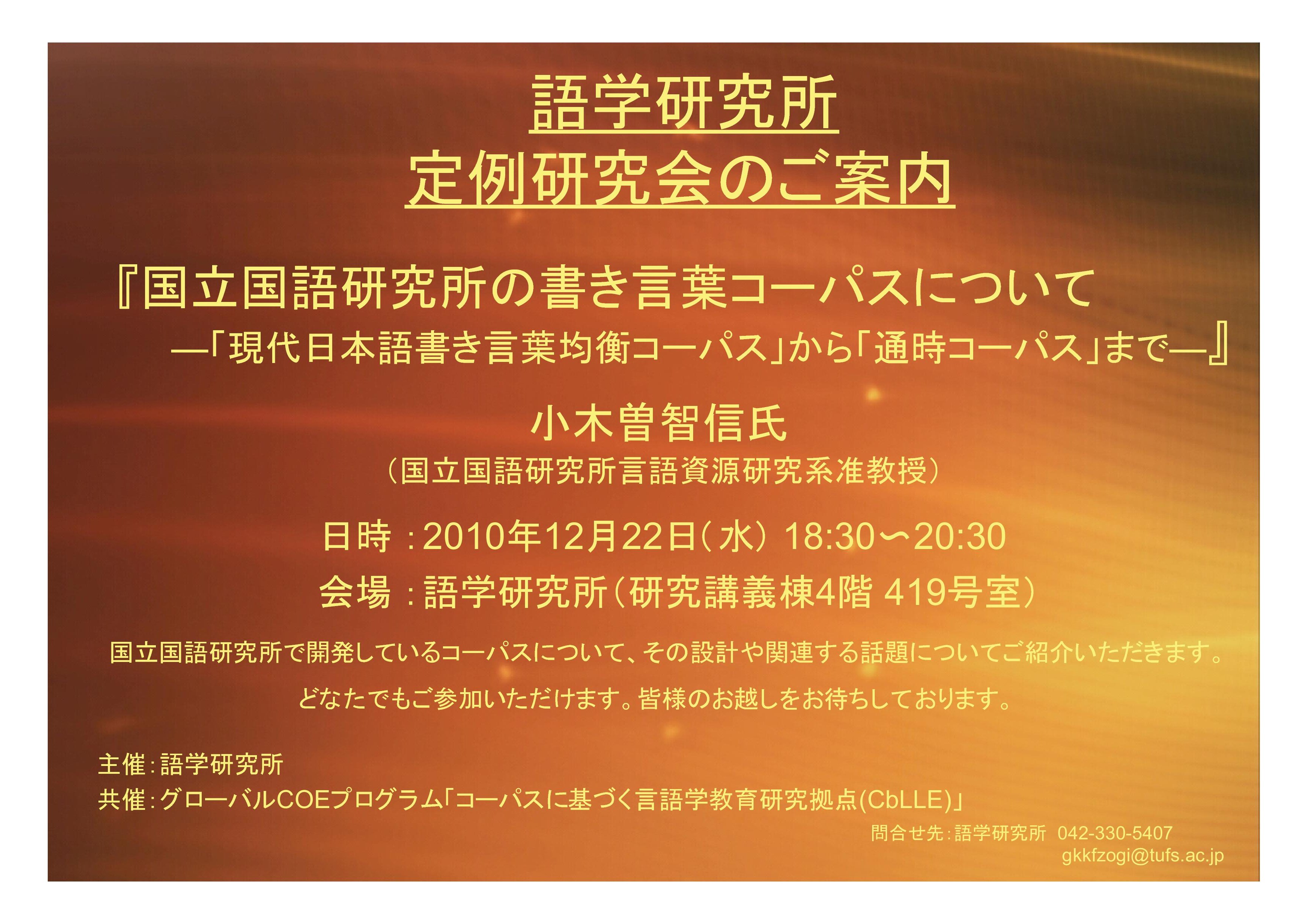

2010年12月22日

「国立国語研究所の書き言葉コーパスについて―「現代日本語書き言葉均衡コーパス」から「通時コーパス」まで―」

小木曽智信(国立国語研究所 言語資源研究系准教授)

時間 18:30~20:30

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

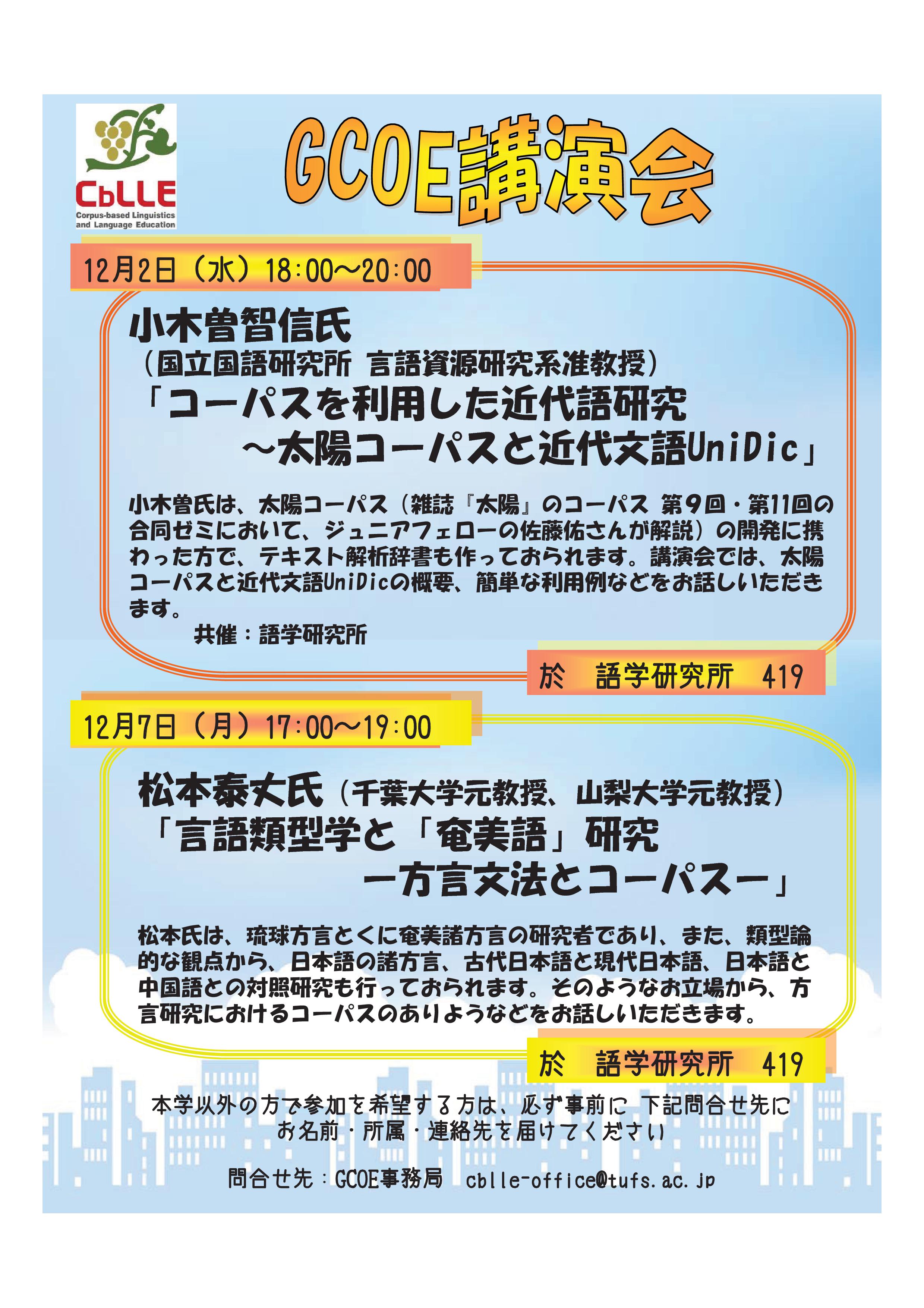

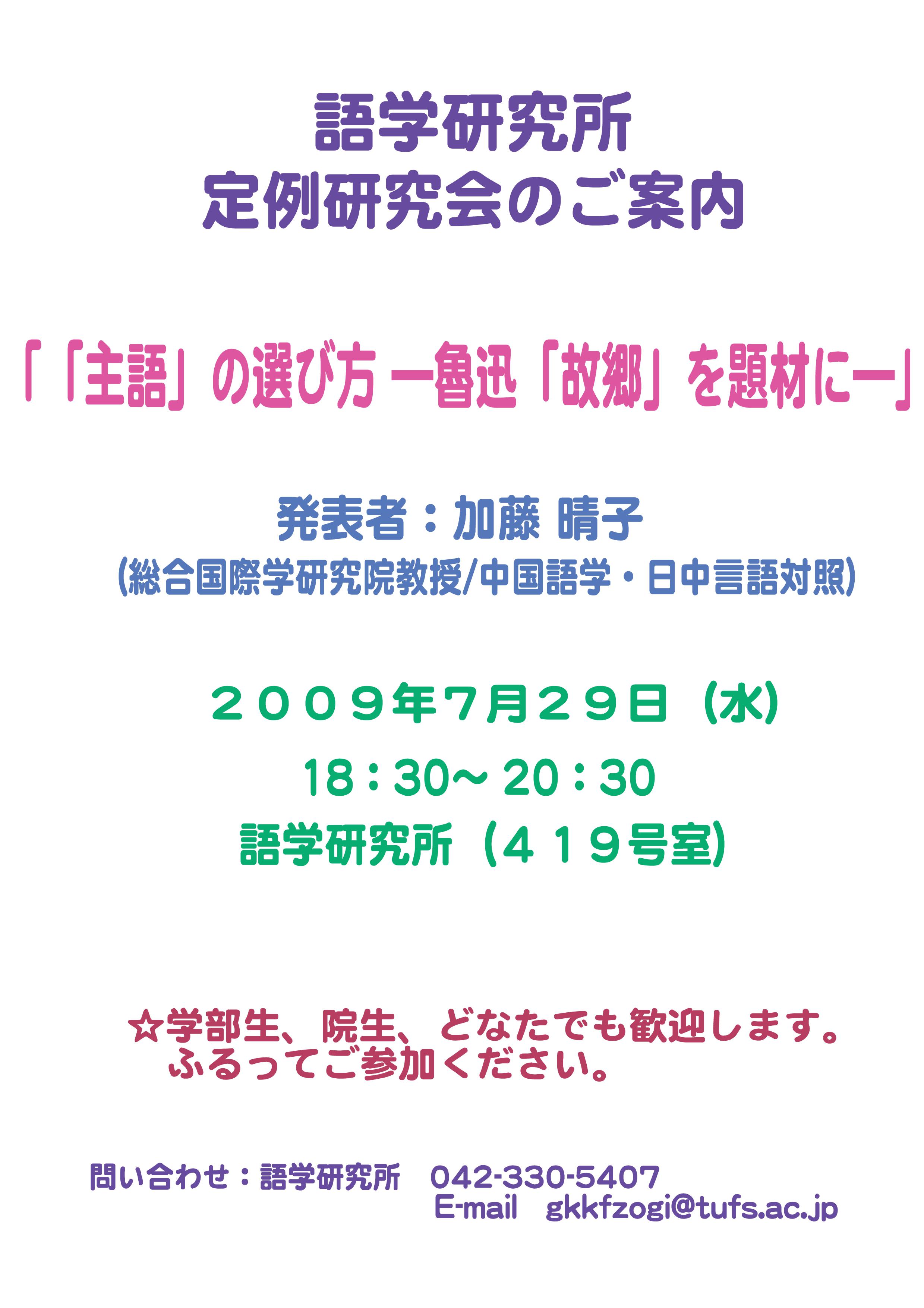

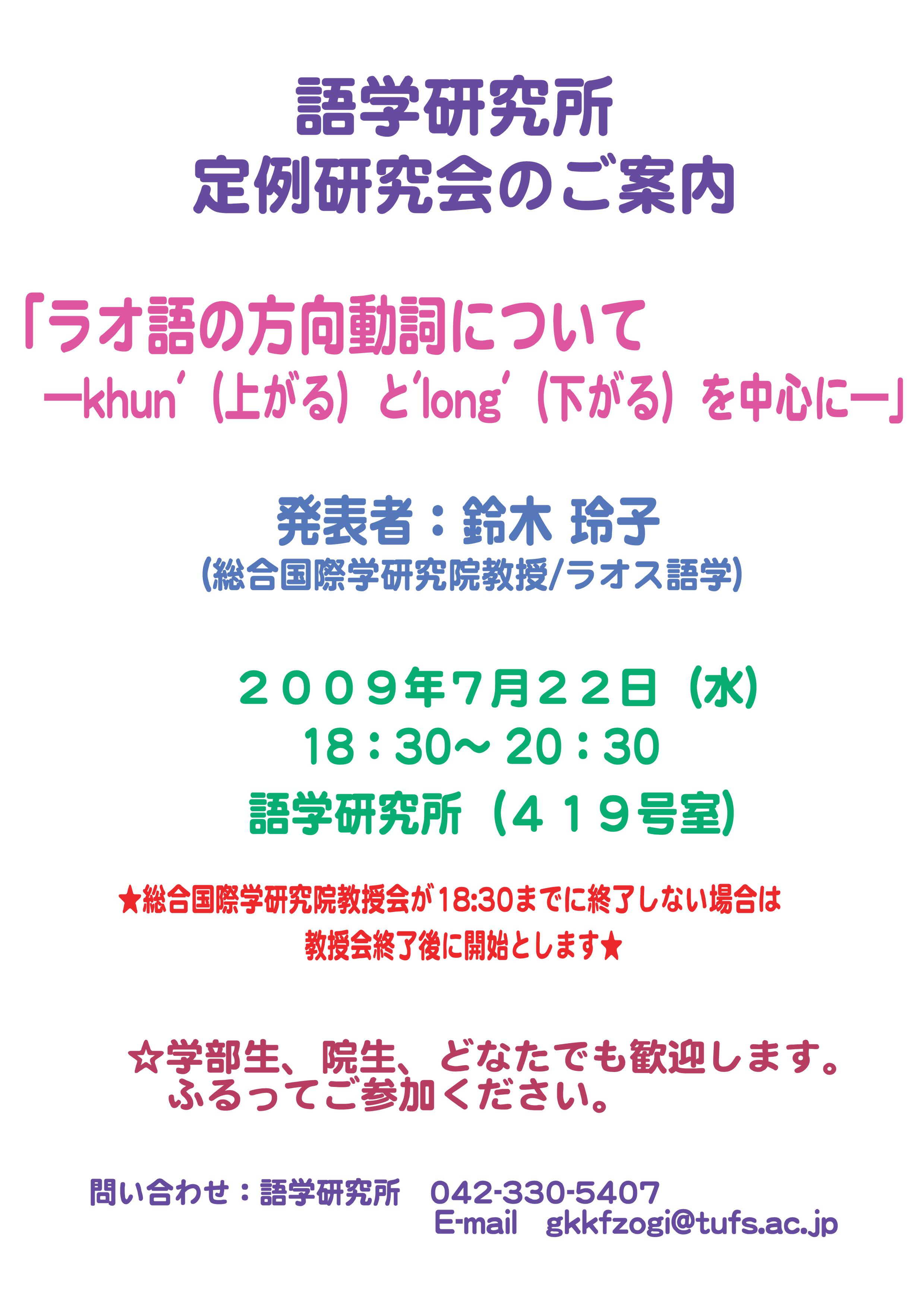

2009(平成21)年

2009年12月2日

「コーパスを利用した近代語研究~太陽コーパスと近代文語UniDic~」小木曽智信(国立国語研究所言語資源研究系准教授)

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

2008(平成20)年

2007(平成19)年

2007年7月25日

「英語コーパス言語学の最近の動向」投野由紀夫(大学院地域文化研究科准教授/言語教育学講座)

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

2007年6月27日

「地中海の言語問題、マルタとキプロスからの報告」ラトクリフ・ロバート(外国語学部教授/言語学)

2007年3月20日

「わが国並びにノルウェー国内におけるノルウェー語教育」森信嘉(東海大学文学部教授)

2007年2月28日

「ベトナム主要3方言音の声調 ~ピッチと声質」本田浩一(オーストラリア国立大学博士課程)

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

2007年2月21日

「通訳実務の実際と教育」鶴田知佳子(外国語学部言語・情報講座特化系列教授/翻訳研究)

時間 18:00~20:00

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

2006(平成18)年

2006年12月6日

「人間の言葉をコンピュータで扱う、という研究について」望月源(言語・情報講座講師/人文系列)

時間 18:00~

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

2006年1月25日

「日本語の「後置詞」(複合助詞)の認定をめぐって」花薗悟(留学生日本語教育センター講師/日本語学・文法論)

2005(平成17)年

2005年12月14日

「形態論か、統語論か」峰岸真琴(アジア・アフリカ言語文化研究所教授/言語基礎論、オーストロアジア諸言語)

2005年11月30日

「共通南部オランダ語」:ベルギーの2言語使用の産物か?(“General Southern Dutch”: A Product of Belgian Bilingualism?)

川村三喜男(本学非常勤講師/オランダ語)

2005年7月13日

「現代韓国語助詞の識別と分類」南潤珍(大学院対照言文情報講座助教授)

2004(平成16)年

データ更新中

2003(平成15)年

2003年11月17日

「ドイツ語の動詞接頭辞be- ― 対格目的語化をめぐって」成田節(言語・情報講座教授/ドイツ語学)

「ドイツ語のアスペクト言語性と動詞接頭辞be-」

黒田亨(筑波大学現代語現代文化学系助教授/ゲルマン語学、欧州諸語研究)

2003年11月5日

「ベトナム南部のクメール語について」グエン・ヴァン・フエ(Nguyen Van Hue;ホーチミン国家大学ベトナム語科・副学長)

2003年10月22日

「H.E.パーマーらの英語発音辞典の再評価」高橋作太郎(言語・情報講座教授)

2002(平成14)年

2002年11月17日

「ヒンディー語の受動表現 -形式と機能-」町田和彦(本学アジア・アフリカ言語文化研究所教授)

2002年7月18日

「テクストは多くの名を持ち給う~モンゴル語訳聖書のコミュニケーション戦略~」長山博之(大学院博士前期課程)

「カナダのオフィシャル・バイリンガリズム:連邦公務員の仕事言語を中心に」

矢頭典枝(大学院博士後期課程)

2002年・TUFSLanguage Teaching Module研究(外国語教育学会と共催)

2002年10月31日 その6

「Pモジュール最終設計案」木越勉(大学院博士前期課程/スペイン語学)

「Dモジュールにおける機能50とその分類枠組み」

結城健太郎(大学院博士前期課程/スペイン語学)

松本剛次(大学院博士前期課程/日本語学)

2002年10月30日 その5

「学習者言語分析の変遷:その成果と第二言語指導にむけての示唆」吉冨朝子(言語・情報講座講師)

「学習ストラテジー研究:その成果と第二言語指導にむけての示唆」

海野多枝(言語・情報講座助教授)

2002年10月25日 その4

「TUFS言語モジュールにおけるシラバスデザイン」長沼君主(大学院博士後期課程/言語教育学)

「TUFSPモジュールにおける音韻構造の導入」

中田俊介(大学院博士前期課程/フランス語学)

2002年9月25日 その3

「語単位の音修得と他のモジュールとの関連について」齋木博(大学院博士前期課程/ドイツ語学)

「TUFSDモジュール開発~試作版~サイトの構築と他モジュールとの関連性~」

阿部一(大学院博士後期課程/ドイツ語学)

2002年8月1日 その2

「TUFSDモジュール開発のための基礎研究~初級日本語教科書のシラバス分析とDモジュールの設定に関する考察~」松本剛次(大学院博士前期課程/日本語学)

「言語能力の発達段階の記述について◇Common European FrameworkおよびALTE Framework」

長沼君主(大学院博士後期課程)

「言語能力の発達段階の記述について◇ACTFL Proficiency GuidelinesおよびForeign Language National Assessment」

和田朋子(大学院博士後期課程)

「言語能力の発達段階の記述について◇National Curriculum for England」

田中敦英(大学院博士前期課程)

「言語能力の発達段階の記述について◇Canadian Language Benchmarks」

鷲見賢一(大学院博士前期課程)

2002年6月26日 その1

「TUFSPモジュール開発に関する基礎研究」中田俊介(大学院博士前期課程/フランス語教育)

「TUFSDモジュール開発のための場面シラバスと機能シラバスに関する基礎調査」

結城健太郎(大学院博士前期課程/スペイン語学)

2001(平成13)年

2001年11月24日

『言語規範と外国語教育(PART2)』(外国語教育学会と共催)「英語」 浦田和幸

「朝鮮語」 中島仁(本学大学院博士後期課程)

「トルコ語」 菅原睦

「スペイン語」 高垣敏博

2001年11月21日

「ネットワークを利用した語学授業支援システムの開発」林俊成

2001年7月28日

『言語規範と外国語教育(PART1)』(外国語教育学会と共催)「言語規範とはなにか?」 川口裕司

「アラビア語」 ラトクリフ・ロバート

「中国語」 平井和之

「インドネシア語」 降幡正志

「フィリピン語」 森口恒一(静岡大学人文学部教授)

2000(平成12)年

2000年11月13日

“Some Pragmatic Aspects of Persian”Nader Jahangiri(本学客員教授)

2000年10月11日

「アカン語の音韻」古閑恭子(本学アジア・アフリカ言語文化研究所研究生)

2000年7月6日

「南アフリカ言語状態」神谷俊郎(本学アジア・アフリカ言語文化研究所研究生)

「スンバワ語におけるフォーカス」

塩原朝子(本学アジア・アフリカ言語文化研究所助手)

2000年6月22日

「言語意識とは?」玉井宏児(本学大学院生)

「スペイン語の現在完了と単純過去の変遷と地域的バリエーション」

鈴木恵美子(本学大学院生)

2000年5月31日

「日本外国語教育学会の紹介」川口裕司

1999(平成11)年

1999年12月15日

「手話のイントネーション」市田泰弘(大学院地域文化研究科非常勤講師/国立身体障害者リハビリテーションセンター学院)

1998(平成10)年

1998年11月25日

「日本語母語話者による英語子音の知覚~音声的類似と弁別の関係をさぐる~」内田洋子(大学院地域文化研究科博士後期課程)

1998年10月28日

「スペイン語と日本語の結果受動文~ estar 受動とテイル受動~」高垣敏博

1998年9月30日

「ドイツ語の他再動詞と他自動詞」成田節

1998年6月24日

「使役文における使役対象(CAUSEE)の表され方について」早津恵美子

「イタリア語の自動詞構文の無標語順」

本谷麻子(大学院地域文化研究科博士前期課程)

1998年6月17日

「Rue X について」中尾和美(大学院地域文化研究科博士後期課程)

1998年6月1日

「カデ地区ブッシュマンの挨拶 ǂxaikaxo について」秋山裕之(京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程)

「狩猟採集民サンにおける養育行動と乳幼児の発達」

高田明(京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程)

1998年5月27日

「井上史雄著『日本語ウオッチング』を読む」高橋作太郎

1998年2月12日

「声調,アクセント,イントネーション教育のための1方法」益子幸江

1997(平成9)年

1997年6月25日

「インターネット利用法~言語学及び言語教育の研究に向けて~」ラトクリフ・ロバート

1997年5月28日

「ドイツ語研究の一つの枠組み」在間進

1997年1月29日

「ツングース語研究の諸問題」風間伸次郎

1996(平成8)年

1996年7月8日

「長尾真教授(京都大学)の講演会報告~次世代機械翻訳のための自然言語処理~」佐野洋

1996年6月24日

「ベラルーシの言語文化」黒田龍之助(東京工業大学専任講師)

1996年5月27日

「機械処理のための日本語形態素解析規則」佐野洋

1996年1月24日

「スロベニア語雑感」金指久美子

1995(平成7)年

1995年12月20日

「文型の変異に関する若干の考察」川口裕司

1995年7月5日

「混淆と融合のブルガリア」寺島憲治(東京大学文学部非常勤講師)

1995年5月10日

「新ロシア見聞録」亀山郁夫

1995年2月15日

「ノルウエー語研究の問題点~仮定法を中心に~」森信嘉(東海大学北欧文学科講師)

1994(平成6)年

1994年11月9日

「ポーランド近代文学の地位」関口時正

1994年10月26日

「イラン・アフガニスタンに於ける少数民族の言語について」縄田鉄男

1994年6月29日

「言語文字データのコンピュータ処理について」白川俊(キャダムシステム株式会社開発本部東京開発部)

1994年6月15日

「パプアニューギニアの言語事情~ファス族の事例から~」栗田博之