MIRAIプログラムコーディネーターの青井です。

2025年5月10日、大阪大谷大学ハルカスキャンパスにて、MIRAIフェローの小林真也さんが中心となって開発した謎解きゲームの体験会が開催されました。参加者は、大阪大谷大学をはじめとする近隣の学部生10名と、MIRAI生2名。小林さんは現在、大阪大谷大学の杉本香ゼミと協働し、地域の多文化交流を促進する謎解きゲームを企画しています。

▲大阪大谷大学学部生とチームで謎解きに取り組むMIRAI生の鈴木さん(D1)

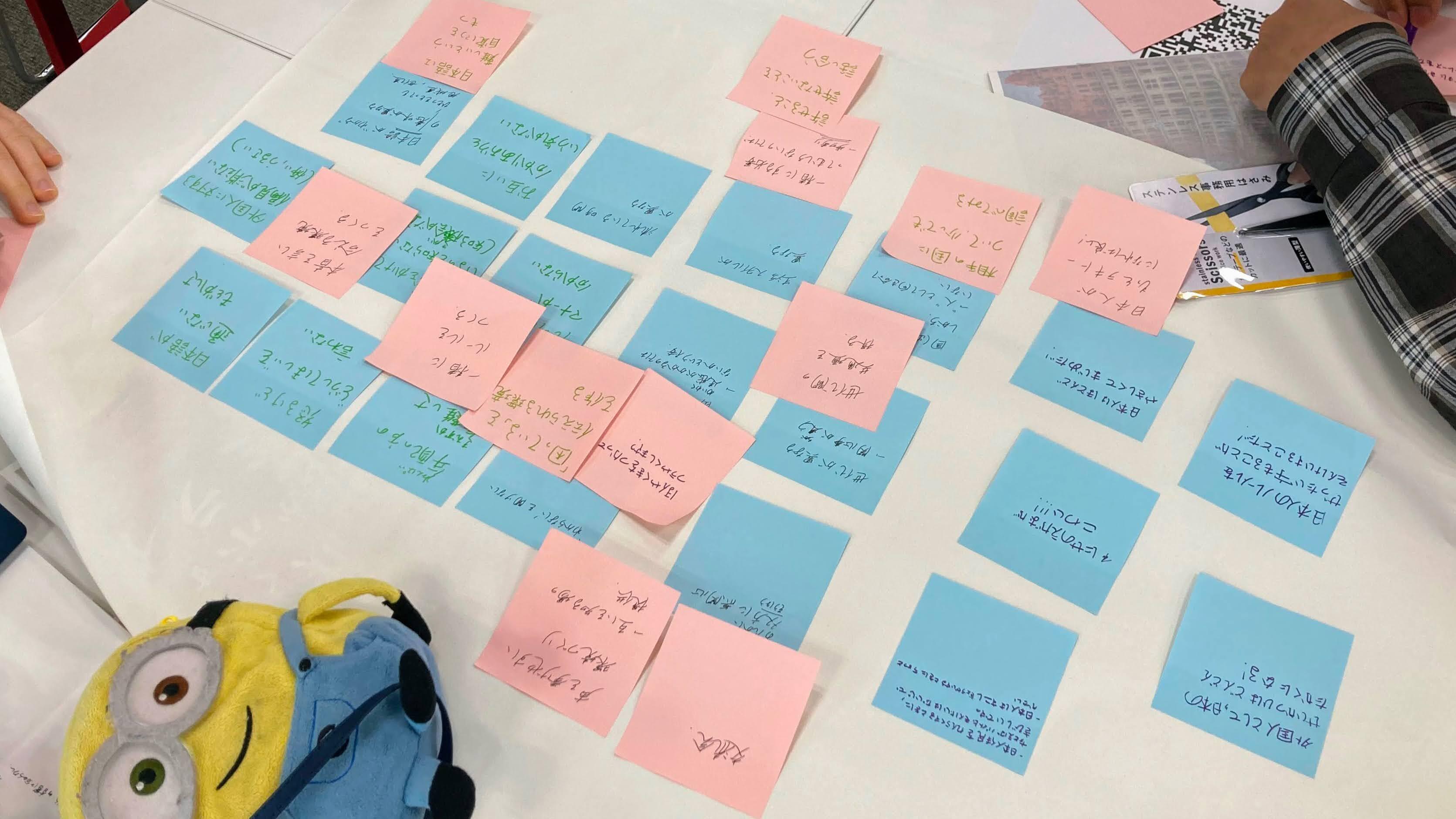

体験会の後には、今後の協働に向けて、多文化共生を阻害する地域課題を洗い出し、それらを解決するためのアイデアを出し合うワークショップが行われました。謎解きゲームで協力し合ったこともあり、所属や学年を越えて活発な意見交換が見られました。

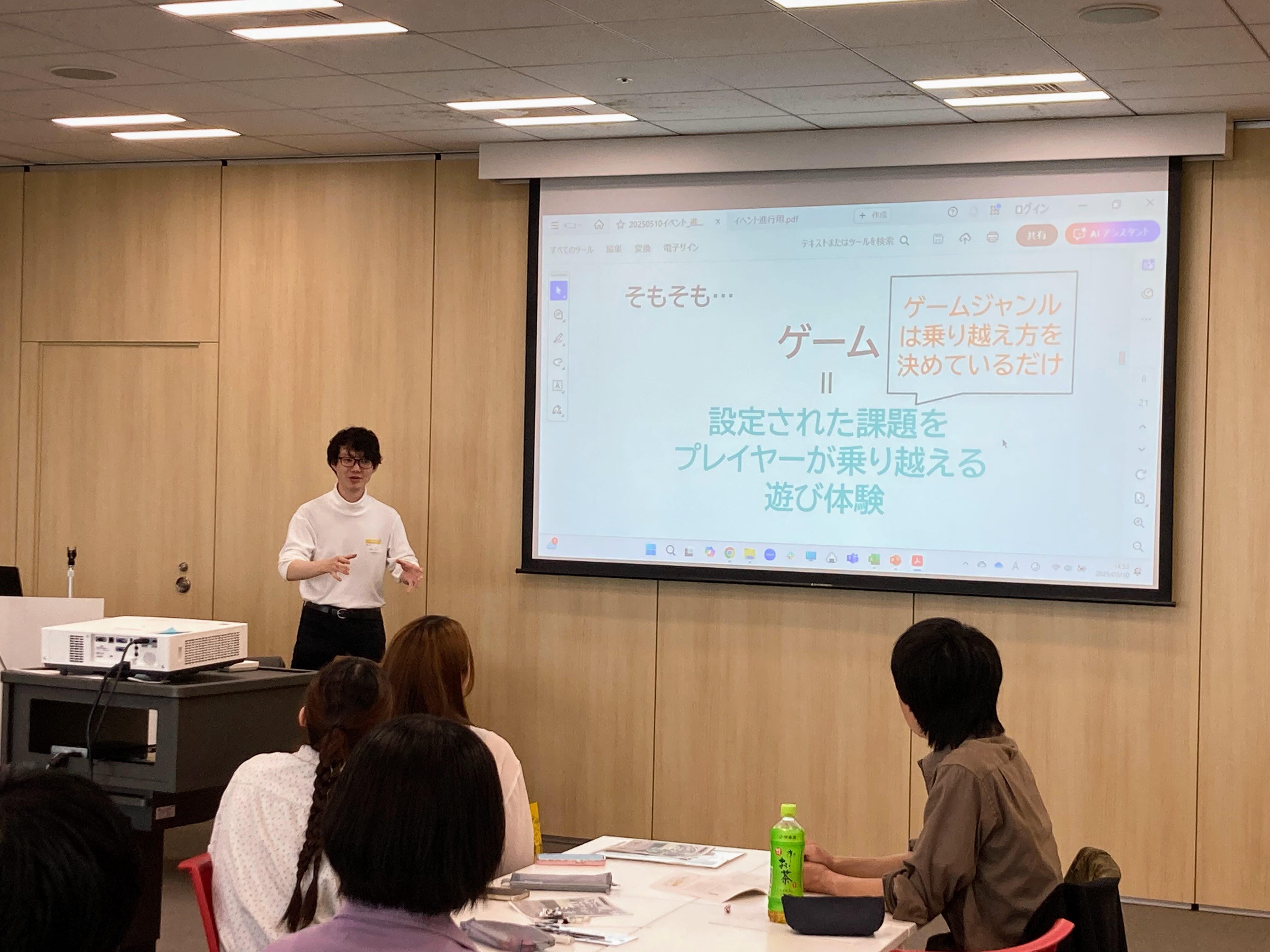

▲ゲームとはそもそもどのような体験であるのかを説明するMIRAIフェローの小林真也さん

▲地域課題(青付箋)に解決アイデア(ピンク付箋)を重ね、グルーピングしていきます。

その後、場所を移して振り返りの時間を持ちました。話題は、専門とする人文科学をゲームという形でどう伝えるかといった方法論から、人文知を社会にどう届けるべきか、あるいは「何を人文知として伝えるのか」といった根本的な問いにまで及び、ワークショップ直後とは思えないほどの熱量で議論が交わされました。

同席した私がとくに印象に残っているのは、「人文学の成果は目に見える形で提示しにくい」という話題です。しかし、見えていないものに光を当て、それについて思考を深めることこそ、人文学の真骨頂とも言えるでしょう。もちろん、目に見える形で伝えることが求められる場面もありますが、そればかりにとらわれていては、人文学の本質を損ねかねません。徐々に難易度が上がるゲームや、虚構の中で現実の問題を語る物語に、人文知を開いていく新たな科学コミュニケーションの可能性を感じました。