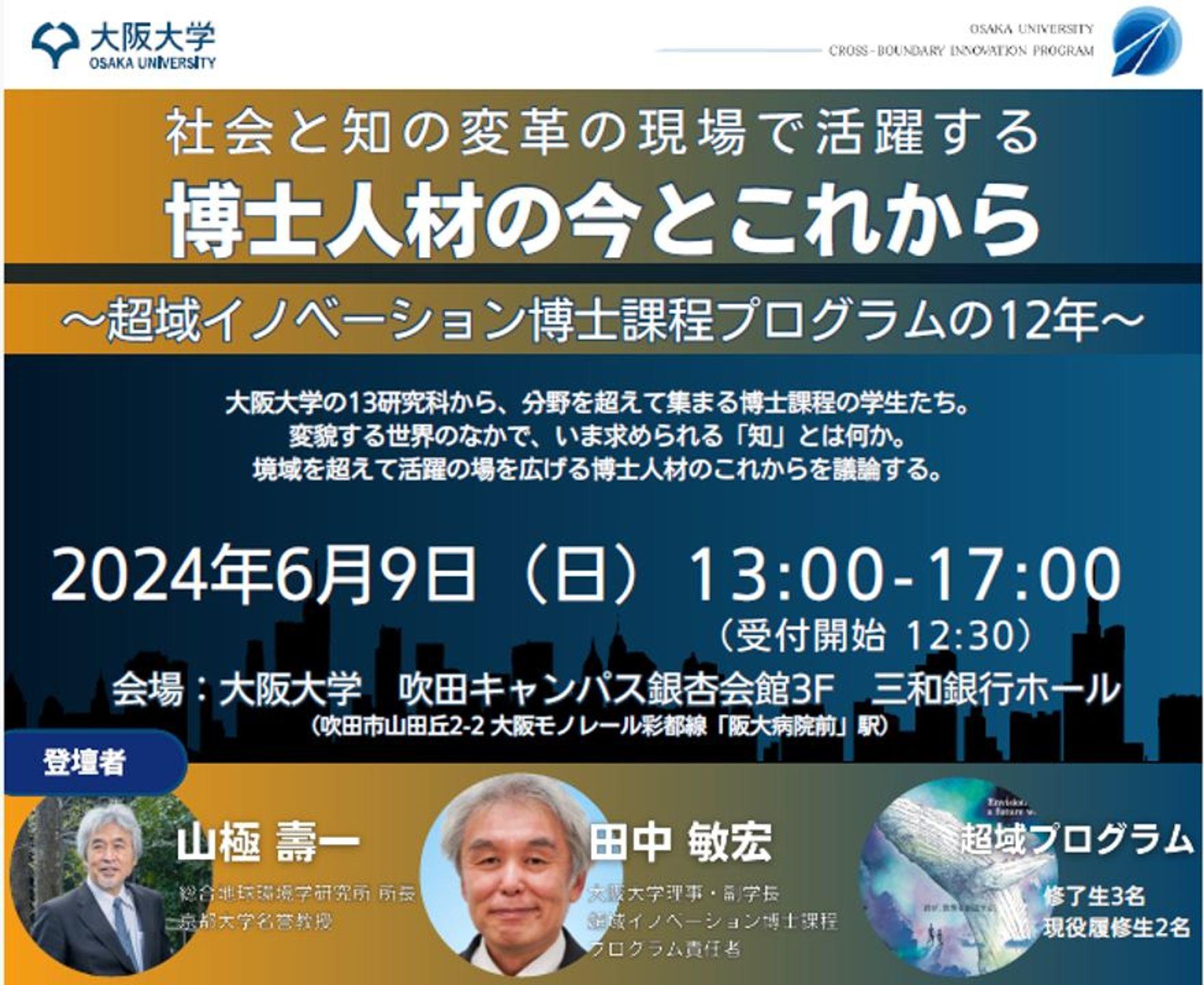

6/9、大阪大学で開かれた「超域フェローシップのこれまでを振り返り、今後を模索するシンポジウム」にMIRAI3期生の小田と洪も参加して来ました。

イベント詳細:https://www.osaka-u.ac.jp/ja/event/2024/06/10750

大阪大学では博士課程の学生向けに「社会と知の融合」を掲げた超域イノベーションプログラムを開設し、今年で12年になります。本シンポジウムでは、超域プログラムの概要やこれまでの取り組み、修了生による発表、現役履修生も交えたディスカッションも行われました。

大学院生向けのフェローシッププログラムということで、東京外大のMIRAIフェローシップと共通していますが、大阪大学は大阪大学ならではの特色を生かしたプログラム内容となっており、大変興味深かったです。また、私たちMIRAIの活動にも取り入れるべきヒントを得ることができました。

登壇者のおひとりに山極先生がいらっしゃったのですが、今回はご専門のゴリラのお話...ではなく、

「東京大学学費値上がり問題」を皮切りに、世界の学長会議(なるものがあるそう...!)で提議されてきたという大学の在り方から、さらに「何故日本の大学の研究力が下がっているか」が主たるテーマでした。いち聴衆としても釘付けになるような内容が詰め込まれ、たじろぎっぱなしでしたが、特にささった部分をピックアップしてみます。

- 大学運営財源、研究費の縮小→その皺寄せが特に研究費執行に欠かせない事務方の削減、海外と比べてもURA(リサーチ・アドミニストレーター)が圧倒的に不足→教授陣の業務量が増加し、研究活動に割く時間が足りていない

- 人文社会系の学問の規模縮小

- 博士学生の数を増やすと言いつつ、今の人材を有効活用できてない(留学生の就活支援がない=優秀な人材が日本で活躍できない、博士課程が日本では給与化されていないこと)

最後の給与化の話は、博士課程の学生は「大学のお客様的立場」なのか「一人前の研究者としてのアイデンティティ」を持ちうるのか、その後のパネルディスカッションの議論に繋がっていく内容だったようにも思います。

超域プログラムの卒業生の登壇もあり、投げかけられていたのは「博士学生が研究活動を通して培った人格を正直に活かせる社会はまだ広がっていない」というお話でした。自らが前例のないキャリアを切り拓かれてきた中で紡ぎ出されたであろう言葉は、抑えた口調ながら大変重く印象的でした。キャリアをアカデミアや新卒採用といった所与の選択肢(カタログ)から選ぶだけではなく、今は存在していない5年後の仕事を創り出していくという理念も、超域プログラムでは掲げられているそうです。

フェローシップ生の活動が単位として設定され、自身の研究との両立を覚悟して入られた阪大の皆さんの歩みは並大抵のことではないと思います。社会との連関を常に意識しつつ、一方でアカデミアだからこそできる「今は何の役に立つかわからないが、数十年後を見据え、まだ具体化されていない研究こそ大切にしていきたい」という言葉からは、「すぐに役に立つこと」にだけ投資する大学経営へのアンチテーゼとなるような意思も感じられ、非常に刺激を受けました。

こうした阪大での取り組みを、他でもなく私たち文系単科大学でどこまで取り入れていけるか、気の遠くなるような思いも正直抱えていますが、まだMIRAIも始まって数年、黎明期であるということに向き合いつつ、何とか足掻いていきたいものです。

おまけ

帰りに近くのみんぱくにも足をのばしてみたところ、

研究の見せ方で思わずいいな~~と思う展示がありました!