2025年7月30日、日本科学未来館スタディーツアーを行いました。このスタディーツアーは昨年に引き続き、2度目の実施となります。

今回参加したMIRAI生3名は、11月に開催される本学の学園祭「外語祭」で企画展示を行います。今回のスタディーツアーは、科学コミュニケーションの最前線を体験し、人文社会科学研究にどのように応用できるのか考えると同時に、外語祭で自分たちの研究を発信する具体的な方法を考えるために実施されました。

まず未来館所属の科学コミュニケーターの方と一緒に展示を見ながら、展示の意図や作成プロセスなどの話を聞きました。そのあと、メンバーのみで気づきを共有しながら見学をしました。最後に、私たちの外語祭での企画アイディアを科学コミュニケーターの方にプレゼンテーションし、アドバイスをいただきました。

この見学やディスカッションで柱としたのは「どのように」「何を」「どうして」という3つの観点です。これらを軸に気づきや疑問点を共有し、科学コミュニケーションの理解を深めていきました。

参加者の気づきをご紹介します。

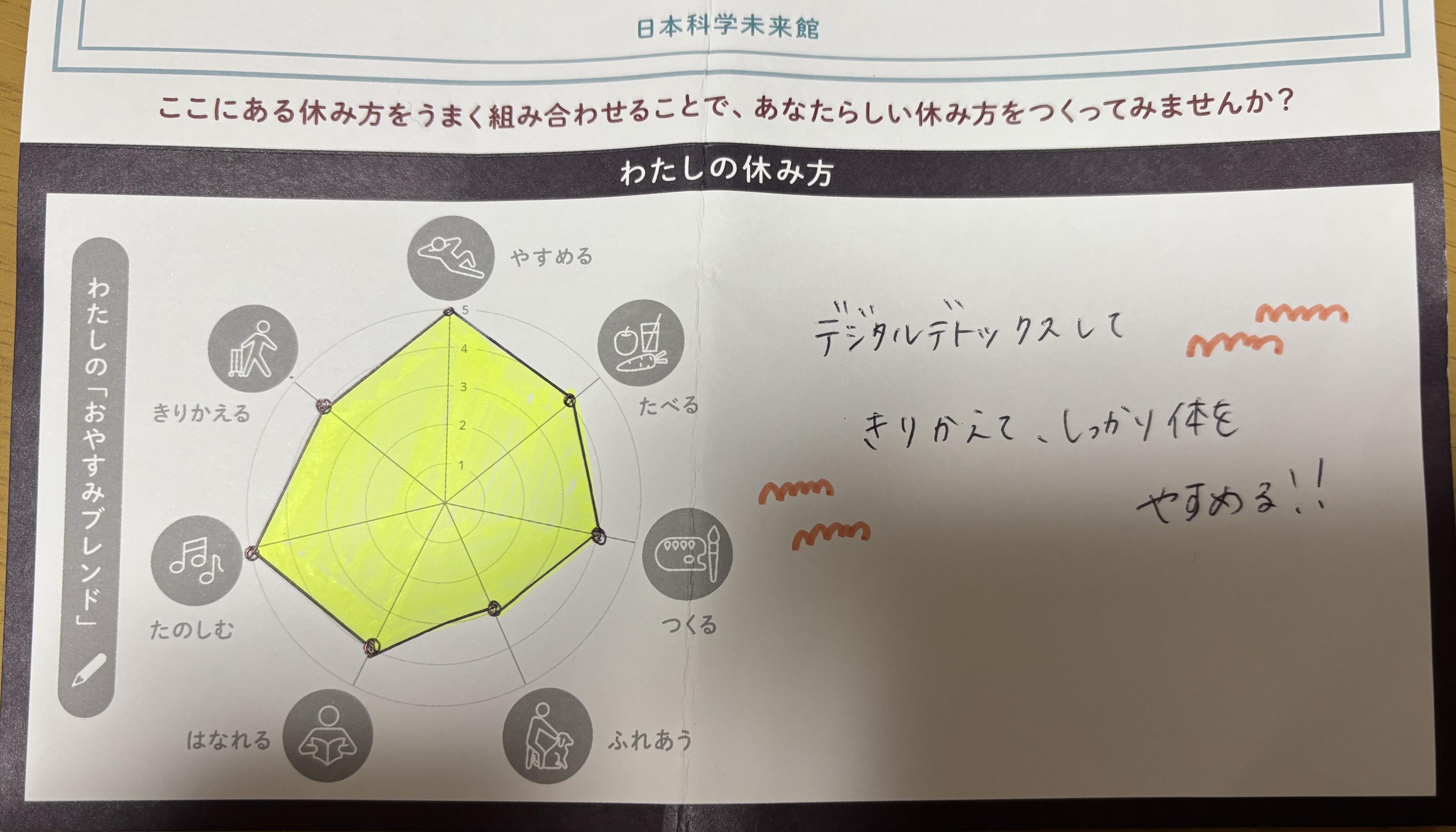

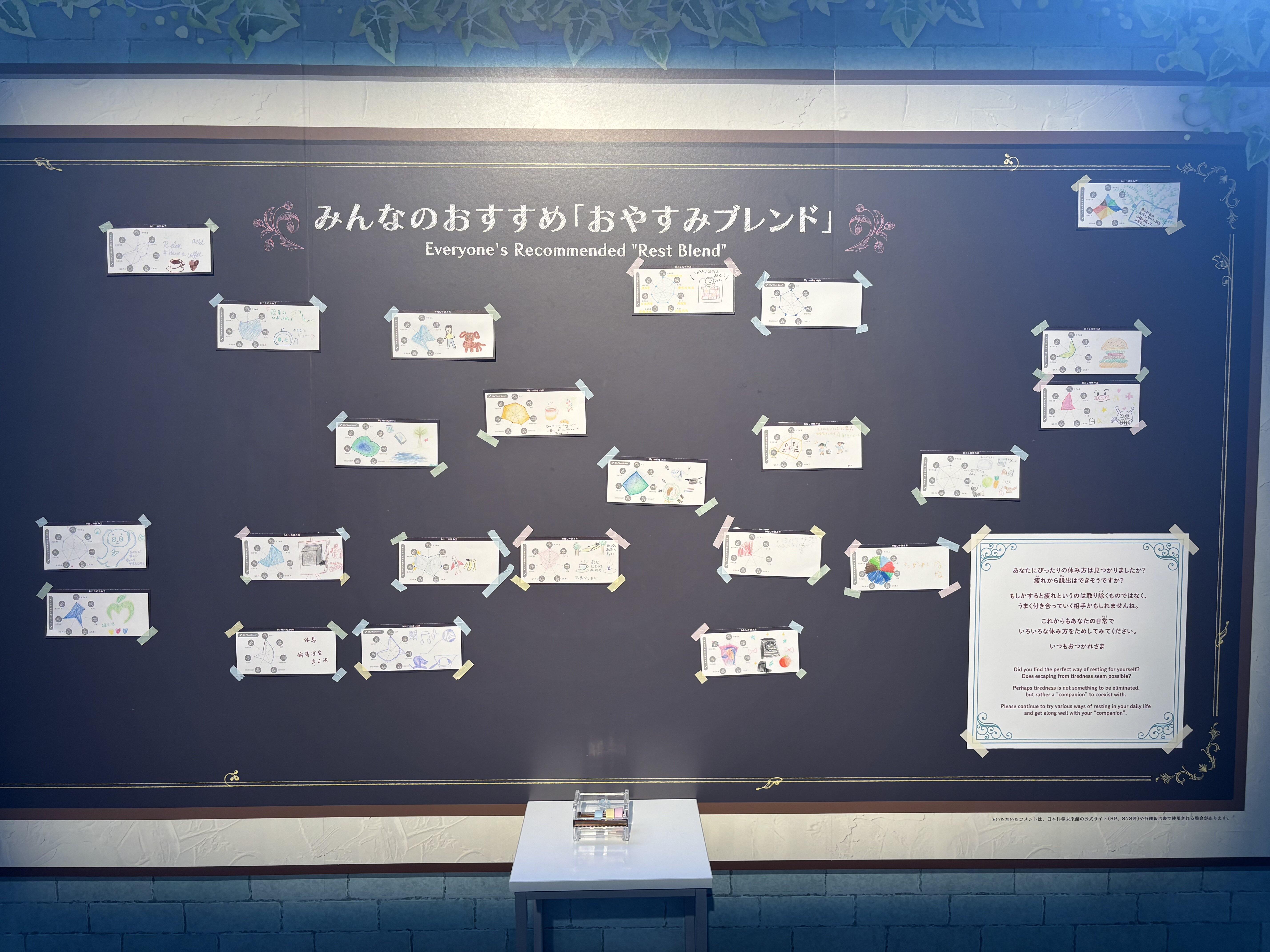

◆私は外語祭での自分の研究に関する展示内容が決まりつつある中で、それを「どうやって」展示するのが良いかわからず、ヒントを得るために見学をしました。今回のスタディーツアーを通して、「どうやって」を決めるプロセスには、来場者に伝えたいことを届けるために大切にした企画者の思いが詰まっていることがわかりました。例えば《疲れと休み》についての展示コーナーの最後に、来場者がそれぞれの休み方を記入したカードを掲示するボードが設置されていました。カードには、来場者の休み方を表すグラフと、コメントや絵が自由に描ける空白のスペースがありました。このような形式にした理由を尋ねると、「来場者同士のコミュニケーションの場があると良いと考えていたが、文字でのコミュニケーションだけだと、文字で表現するのが苦手な人にとって、疲れと休みの展示なのに負荷が大きくなってしまう」「だから簡単なグラフとイラストでも文字でも自由に書ける空白にした」、との回答がありました。このようにすることで、来場者は自身の休み方を振り返りながら、他の来場者の情報も得ることができます。さらにイラストや文字で思いを書くこと自体が、一種の休息にもなります。このように発信したい研究内容を届ける際に何を大切にしたいのか熟考し、展示方法を考えていきたいと思いました。(博士後期課程2年伊瀬知)

【上】伊瀬知さんの「わたしのおやすみブレンド」/【下】コーナーの最後に掲示されていた〈みんなのおすすめ「おやすみブレンド」〉

◆私がこのスタディツアーで得た学びは、「抽象度をコントロール」する実践です。私はMIRAIの開講するトランスファラブルスキル実習という講義で、「抽象度をコントロールする」ということを学びました。この言葉は、「世間で起きている事柄と自分の研究を結びつける」という課題に取り組む中で、同じグループの仲間が発言してくれたものです。一見自分の研究と世間で起きている事柄はどのような関係も無いように思えるけれど、抽象度をあげれば、共通点が見つかるかもしれない...ということでした。 スタディツアーでは、外語祭の企画アイデアについてコメントをいただく機会がありました。メンバーの陳さんの企画を聞いていたとき、生成AIの原理がスロットに似ているのでは、ということに私は気づきました。その背後では、「もしかしたら、これはあれに似てるんじゃ...」という抽象化が行われていたな、と後から振り返って思いました。(博士後期課程2年若月)

◆今回のスタディツアーでは、多くの興味深い科学展示を体験し、とても勉強になりました。また、科学コミュニケーターの方とのやり取りを通して、科学展示の設計者として自分に足りていなかったものを気づかせてもらいました。これまでの私は、研究者という立場から、「物事の原理を詳しく説明する」ことについ重点を置いてしまっていました。その結果、外語祭での展示案の内容がつまらなくなりがちでした。しかし今回のスタディツアーを通じて、体験を通して未知の事柄を来場者に楽しく体感してもらうこと、そして展示を見た後にも来場者が自発的な探究へと向かっていけるための主体的思考を引き出すことが、科学展示には重要だと気づきました。 特に印象的だったのは、量子コンピュータの展示です。身近な題材を用いたり、来場者に体験を促したりすることで、「なんとなくわかる」「不思議だと感じる」という感覚を味わってもらう設計に、深い感銘を受けました。私が担当している「生成AIから見た言語」という展示においても、直感的な理解と主体的な思考を促すような展示を目指して再設計していきたいと思います。(博士後期課程1年陳)