こんにちは、MIRAI2期生の小林美奈と申します。

先日、来日したばかりの中国人から、「歯のクリーニングをしたいので、日本一の病院を教えてください」と聞かれました。もちろん、私は、「ご近所の歯科クリニックに行ってみてください」と勧めました。中国では例え普通の風邪でも、とにかく大きな総合病院を好んで選びます。医療に関する背景と習慣は日本と異なることが多いのです。出産に関してもそうです。中国では、産後一ヶ月の間は静養し、冷たい食べ物を避け、外出もしないのが一般的です。日本で出産した友人が「病院で冷たい水を飲まされたから歯が弱くなった」と不満をこぼしていました。

私は中国東北部の出身です。中国では口腔外科医でした。来日してからもずっと医療関係の仕事をしてきました。数年前に、在宅医療の従事者の方から医療通訳を頼まれました。その当時、彼は高齢の中国人患者と挨拶以外の会話ができないまま、一年以上を過ごしていました。その後もそのような通訳の依頼は途切れなく続きました。私は医療通訳の現場を通して外国人患者に係る様々なトラブルを見てきました。次第にひとりの医療通訳者としてではなく、問題解決にもっと大きな力を発揮したいと考えるようになりました。

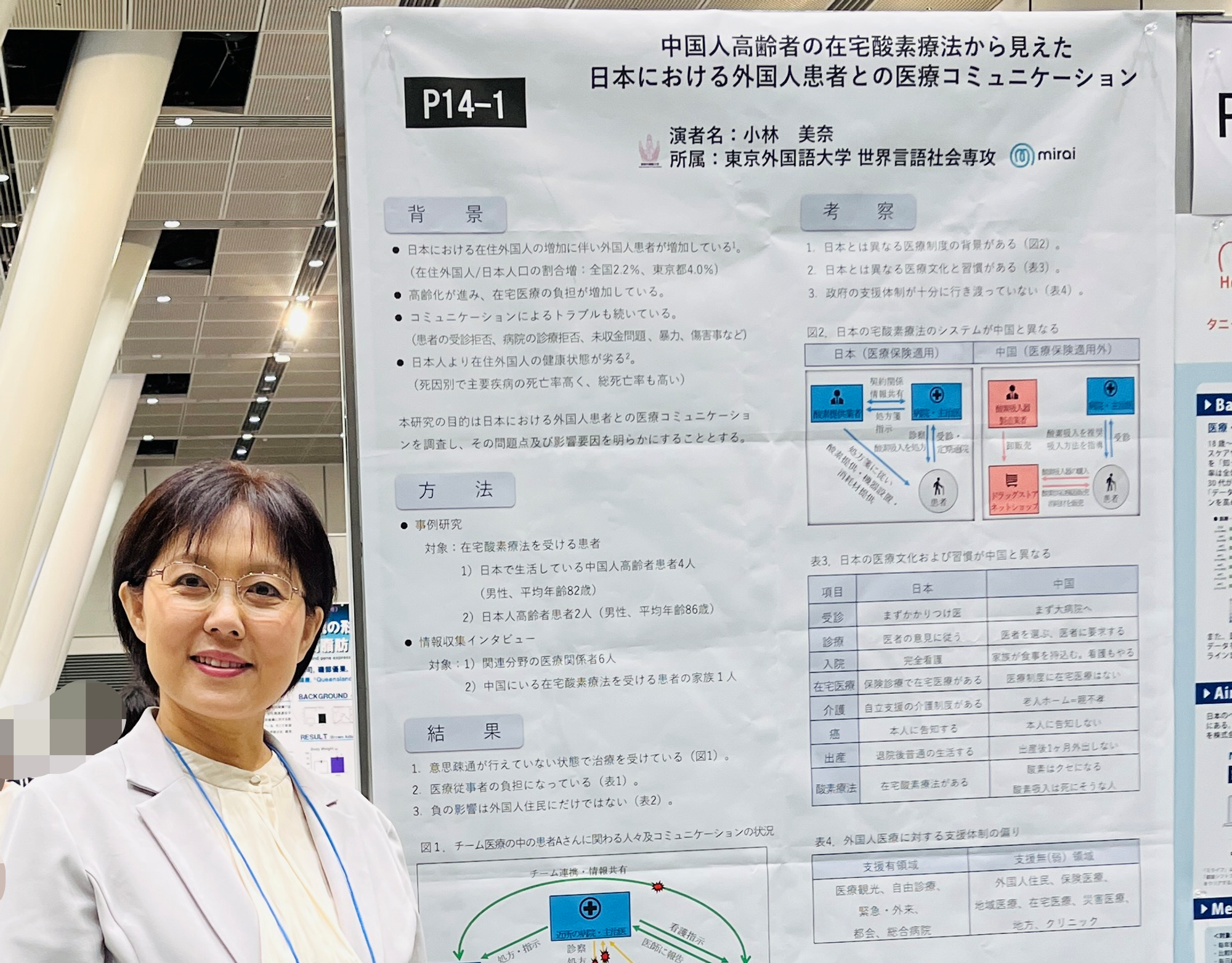

私は今、外国人患者におけるトラブルの原因究明に取り組むため、医療コミュニケーションを研究しています。指導教員の先生と初対面の時、「もっと医療福祉系のほうがいいのでは?なぜ外大に?」と尋ねられました。私は「日本と中国の医療現場でフィールド調査がしたい。地域研究は私ならではのできることだ」と答えました。今では、参与観察に基づく定性的分析と数量データの定量的分析の双方を、ひとつの事例研究に取り入れています。文理融合を強く意識してきたわけではありません。しかし、外大での研究成果は、地域研究関連の学会にとどまらず、医学会でも発表しています。家族、友人、他大学にいる知り合いにも話を聞いてもらい、医療コミュニケーション研究の意義への共感を広げています。医学や理工学の分野にいる友人からも、助言してもらうことを重ねるうちに、文理融合の重要さや質的・量的アプローチの両立の必要性についても、理解が深まってきました。

私の主なフィールドは、日本に住んでいる中国人患者の在宅医療や災害医療などの現場です。私はそこで医療通訳のボランティア活動をしながら調査をしています。中国の病院や社区コミュニティに行くこともあります。調査しているのは、中国人患者の背負っている社会背景、中国の医療制度や、中国国内で起きたトラブルの状況と変化などです。

近年、日本は総人口が減り続けている一方で、日本に住む外国人は増え続けています。彼らとその家族は、日本の経済活性化に貢献する重要な担い手です。日本で健康に暮らし、安心した老後を送れるような、生活しやすい環境が彼らにも必要だと思います。そのために、医療コミュニケーションの整備は不可欠です。医療コミュニケーションが円滑に行われなければ、外国人患者が医師の指示を誤解してしまい、治療に協力しない恐れがあります。それだけではなく、対応に当たる医療従事者にも精神的なリスクをもたらし、医療現場の混乱を招く恐れもあると考えられます。在住外国人のうち約25%は中国人が占めると推計されています。中国の医療現場を中心としたフィールド調査は、母国で暮らす中国人の様々な客観的な情報を得ることができます。これらの情報は、日本における対中国人の医療コミュニケーション研究の有力な参考データになると考えられます。

私の好きな言葉は、『孫子』の「彼を知り己を知れば」です。相手の気持ちや、研究の方法論を考える時、『孫子兵法』をめくると、そこに不思議な接点が見つかり、楽しさを覚えることがあります。そのような発見が研究のモチベーションを保つことにつながっています。

かつての私には、「自分の医療通訳でその場にいる人を助けたい」という目標がありました。その目標は、今では「自分の研究成果で外国人医療に関わるより多くの人を助けたい」に変わりました。外国人患者との医療コミュニケーションの問題解決につなげたいと思っています。