残念ながら、本学の地域研究枠組みの中に、「アフリカ」は存在しません。

地域課程として正式に位置づけられているのは、欧米第一地域、欧米第二地域、ロシア・東欧地域、東アジア地域、東南アジア地域、南・西アジア地域、日本地域であり、世界のほとんどをカバーしているようでいて、しかし54カ国存在するアフリカ大陸はスッポリ抜けた教育体制となっています。なぜでしょうか?この「謎」は、今でも「解けない謎」ですが、嘆いていても始まらないので、自分のできることをしようと努力しているところです。そこで私は、奇妙に見えるかもしれませんが、欧米第二課程でポルトガル語を教えながらも、外大に「アフリカ地域研究」が根づくよう、今日も頑張っています。

「失敗は発明の母」といいますが、私は「不足は創造性と豊かさの母」と思います。

アフリカの人びとの生活は「不足」だらけです。お金がない。水がない。服がない。食べ物がない。病院がない。学校がない。とにかく、ないものだらけ!でも、ないからこその工夫がある。人間の関係がある。助け合いがある。それが人間性の豊かさにつながっていると思うのです。「ポジティブにいく」…これこそ、アフリカ・ゼミの目指すところです。

そんなゼミですから、多種多様な学生がゼミに集まってきます。これまで、英語・仏語・ドイツ語・ポルトガル語・ロシア語・チェコ語・フィリピン語・ペルシャ語・ベトナム語・カンボジア語・インドネシア語・朝鮮語・日本語などを専攻する学生が、ゼミ生として集ってきました。多くの学生が、世界で最も過酷な環境下で生きるアフリカの人びとの姿に感銘を受け、アフリカの人びと・社会から何かを学ぼうとしています。

アフリカ・ゼミでは、心のバリアーを解き放ち、学生が互いに学びあい、アフリカ地域研究を通して、現代世界における自分自身の「ポジション」を熟考し、見直すことができるような「場」の創造を目指しています。ゼミとして積極的に学内のイベントを企画したり、学外の企画に参加しています。好奇心旺盛な学生であれば、学べることも刺激もいたるところに転がっているのがゼミの特徴です。その意味で、やる気のある人には開かれたゼミですが、ない人には厳しいゼミです。皆さんと同時代を生きるアフリカの人々が直面している現実はあまりに重いものがあります。そのことを自覚の上で、ゼミの門を叩いてください。(ゼミの応募・選抜については、別ページをご覧ください)

【ゼミ内容】

・3年ゼミ:(前)アフリカ地域と国際社会、日本との関わりを考える文献精読

(後)前期の続き+各自の卒論テーマ選択・調査研究手法について

・4年ゼミ:受講者の選んだイシューについてのプレゼン+討論

【卒論のテーマ(抜粋)】

過去のゼミ生の選んだ卒論のテーマは、「スーパーマーケットのアフリカ進出」「HIV/エイズの女性化」「戦争と女性」「マイクロファイナンスと貧困削減」「人間の安全保障」「ホワイトバンド運動」「ダルフール危機」「民主化と国家論」など、実に多岐にわたっています(全リストは別ページへ)。

【ゼミ生の課外活動・卒業後の進路】

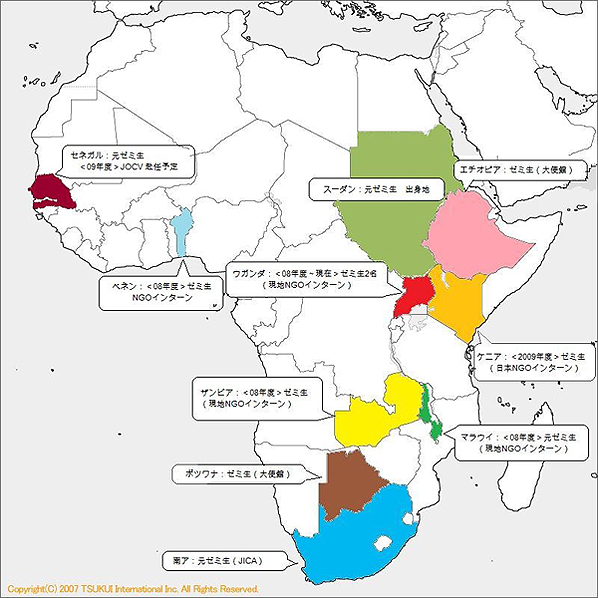

このゼミの特徴として、多くのゼミ生が1年ほど休学して留学や研修に向かいます。2008年〜2009年の2年間に限って見てみると、4名の現役ゼミ生がアフリカNGO(ウガンダ・ベナン)や日本のNGO(ケニア)でインターン研修を行っています。また、2名の現役学生が日本の在外公館(在ボツワナ日本大使館・在エチオピア日本大使館)で派遣員として働いています。留学先も世界に広がっていますが、アフリカでの留学者・希望者も2名います。

元ゼミ生の就職先は、メーカー(NEC・東芝エレベーター)、総合商社(三菱商事・住友商事)、国際協力関連(JICA・JICE・JOCV)、国際協力NGO、航空業界(ANA)、官庁(防衛省)など多様です。大学院に進学するゼミ生も毎年1〜2名ほどいます。多くの人がアフリカとは一見関係のない仕事に就きますが、気がついたらアフリカに出張したら、駐在していた…ということもままあります。

ゼミ生・元ゼミ生の関係は深く、かなり頻繁にOB/OG主催のイベントがあります。

各ゼミ生が主体的に学び、行動することを主眼としているゼミです。

関心のある方は、ブログなどで現在進行中の授業や課外活動を確認ください。

|