① 研究の学術的背景

1. 平和構築・紛争予防の手段としての教育的アプローチ

戦争や武力紛争の解決と予防、そして平和構築は全世界共通の願いであり、その実現に教育が果たす役割は大きい。平和教育には、直接的暴力(戦争や武力紛争)や構造的暴力(貧困や差別など)に関わる問題解決へ向けた行動を促す「直接的平和教育」から、人権意識、多文化理解、児童の友人関係構築などを扱って、直接的平和教育の土壌づくりをする「間接的平和教育」に至 るまで、対象者や教育内容、目的の点で多様な形態がある。本研究では直接的平和教育、特に政 治学、経済学、国際関係論などに立脚し、民族、宗教、地域・国家レベルでの対立、紛争を解決 予防するための高度な知識と実践的スキルの獲得を目指す教育プログラムに注目する。

2. 平和構築・紛争予防教育における「プログラム評価」の課題

現状の平和教育プログラムにみられる課題の一つは、プログラム評価の観点が不足しており、その効果の検討が疎かになりがちな点にある。プログラム評価とは、「特定の目的をもって行われる体系的な活動(プログラム)に対して、目標達成の有無(アウトカム評価)や活動内容の適切性(プロセス評価)について査定し、査定結果に基づきプログラムの継続の有無等の意思決定や、活動内容の改善、発展を行う包括的な取り組み」と定義される。先行研究では、平和や紛争、暴力などに関する知識伝達や人間関係構築スキル教育等、短期的視点でのアウトカム評価が行われている例が多く、中・長期的視点で平和構築に寄与出来るかという視点に立ったアウトカム評価が行われているケースは少ない。さらに教育内容や方法に対するプロセス評価や、評価結果に 基づく改善といった体系的なサイクルが実施されているケースは皆無である。つまり本分野で不足している部分は、①アウトカム評価手法(特に中・長期的視点に立った平和構築への成果を査定する測度)の開発、②プロセス評価(教育内容、方法を振り返り、教育成 果との関連を検討する方法)の開発、③評価結果に基づく改善手法(改善・発展の方向性を検討し、教育に携わる人へフィードバックするシステム)の開発の3 点である。

3.進捗状況と今後の方向性

(GCP の教育内容について)GCP 自体は平成 18 年に開始して以来、毎年発展してきている。その 間、科研費(基盤研究(A)H.23-25)の助成を受けつつ、授業担当者(海外研究者を含む)内での教育内容、カリキュラム開発が行われており、教育内容、方法の原型は出来上がっている(アウトカム評価)参加各大学からのフィードバック不足からこれまで信頼性の高い量的分析はできていない。だが本申請者グループが行った複数の学会報告では、GCPの実践とその科学的教育 効果測定の先駆的試みは、平和学、異文化間教育、心理学、政策評価等の分野において、強い関心を集めることができた。これまでの過程で明らかになったことは、国際連携教育プログラムでは、各国の授業担当者が、労をいとわず、忌憚なく意見を交わし、細かい配慮と工夫を行う協働 作業を通じて、評価の仕組みを発展させうるということである。今後必要となるのは、授業担当者間の十分な話し合いの機会と場所を確保すること、さらに各大学教員及び参加学生からのフィ ードバックを集中的かつ的確に処理分析する研究体制を整えることである。

② 何をどこまで明らかにするか

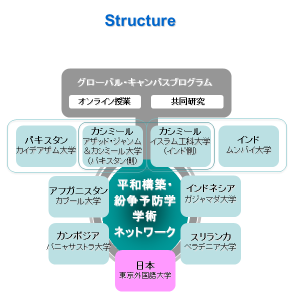

1. プログラム評価手法を開発するフィールド

本研究では東外大大学院が主幹となり、平和構築・紛争解決に寄与する人材育成を目指した国際的教育プログラム (GCP)を対象とする。GCPでは東外大を含む紛争経験国7カ国9大学(右図)をインターネット回線で結び、紛争予防に関わる実践的知識、スキルについて、各国の政治学、経済学、国際関係論の専門家が全方向的に授業を行っている。合わせて多国家間の学生グループによる共同研究課題を実施し、多様性の中での協働、他者理解の体験を提供している。

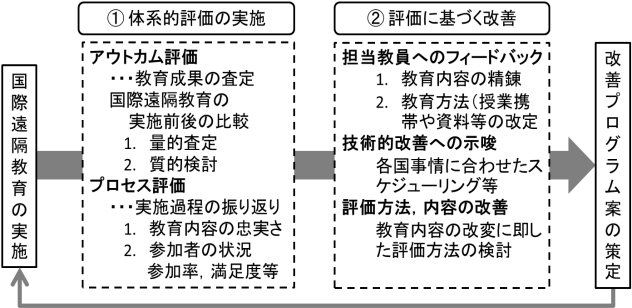

2. 本研究での課題(下図を参照)

(1) 体系的な評価手法、ツールの開発と実施

本プログラムの教育目標が達成されたかを査定する「アウトカム評価」と、教育モジュールが計画通り無理なく実施されたか、内容に無駄はなかったか、教育活動を支える運用体制は適切であったなどを振り返る「プロセス評価」の、それぞれに対して信頼性、妥当性のある評価指標とツールを開発し、評価実践の方法や手続きの標準化を目指す。

アウトカム評価については、既に心理学・教育学領域の研究知見をもとに評価尺度の抽出・作成と試行を数回実施している。その結果、GCPの教育成果として(a)紛争の原因や解決に対する主体的関与の意識が生まれ、教育を含むコミュニティ・レベルでの活動の必要性、効果に対する認識が高まること(業績①、⑩、業績④)、(b)理想論や一般的道徳観にのみ囚われることなく、多様な価値観や視点で葛藤場面に対峙する姿勢が芽生えたことなどが明らかとなっている(業績⑪)。本研究では中・長期的視点で平和構築に結び付くと考えられる態度変容をとらえることができるよう、これらの評価指標、ツールのさらなる精錬と標準化を図る。

プロセス評価についても同様に、これまで実施している授業ごとの学生からのフィードバックを収集する手法として、インターネット上で実施するアンケートとe-ポートフォリオを活用する。これによって、データから示される参加者の学習、内省のプロセスが明らかとなり、その評価の観点を明示化できることを目指す。

(2) 評価に基づくプログラムの改善、発展を促すフィードバックシステムの構築

プログラム実施者間での評価結果の理解促進と共有を目指した報告のあり方について検討するとともに、評価に基づく改善手順の作成、改善状況の追跡、モニタリングのための手法を整理する。最終的には、異なる実施主体や現場でも同等の教育活動ができるよう、教育内容と評価、改善のシステムをパッケージ化することを目指す

(3) 学術的特色と独創的な点、予想される結果と意義

平和・紛争学分野の教育評価研究については、国際関係、地域研究、国際理解、組織研究、異文化コミュニケーションなどの学際的で幅広い理解を基礎にしながら、その効果を学習者の理解と認知・行動の変化、それらを感じ取る教員側の内省などから総合的に分析していくことが要求される。しかしこれまでの平和・紛争学教育では、実施には到達するが、その教育内容の妥当性や教育効果の検討は、ほとんど見過ごされてきている。さらにこれまでの平和・紛争学教育は、各国、各機関といった単位で行われていることが多く、紛争を抱える国や地域を含んだ国際的な大学間連携の中で、協働して学んでいく例はまれである。本プログラムは紛争経験国7カ国9大学間で国際的連携教育を実践すること自体が、教育活動として重要な意義を持っており、この国際的教育プログラムにおける教育評価とプログラム評価から導き出される知見を広く公開していくことは、平和・紛争学分野の発展に大いに寄与できると考える。