発表者 陶天龍(東京外国語大学言語文化学部)

→本発表では宮古語池間方言の条件文について初歩的な考察をした。池間方言には-tigaa、-tuu、-ba(=du)、-kjaaの四つの形式がある。-tigaaは共通語のタラに相当する形式であるが、共通語のタラより使用範囲が広い。また -ba(=du)は共通語のバと、-tuuは共通語のトとは語源が同じであると考えられるが、その用法は共通語とは一致しない。共通語のナラに直接にあたる表現はないが、モダリティとコピュラを組み合わせたものに、-tigaaを付することで表すことが可能である。

-tigaaはすべての条件文で使用できる。ナラに相当する表現は ja-tigaaと -tigaaしか用いられない。また、ほとんどの条件文で -tuuが用いられる。インフォーマントによると、-tuuは年配の人が使う表現だとのことである。-ba(=du)は主節のモダリティが「述べ立て」の場合しか用いられない。「論理関係」の条件文のモダリティを「述べ立て」だと見なせば、-ba(=du)が用いられることも自然に説明できる。-kjaaはインフォーマントによると、基本的に過去のことを表すのに使うとのことであり、「事実関係」の条件文で用いられる。また「論理関係」の条件文でも用いることができる。

文の種類という観点から見ると、「仮定関係」の条件文において、モダリティが「述べ立て」の場合、-tigaa、-tuu、-ba(=du)が用いられ、「表出・働きかけ」の場合、-tigaaと -tuuしか用いられない。「事実関係」の条件文において、「既定事態の述べ立て」の場合、四形式全てが用いられ、「既定事態に基づく推測・判断」の場合、個人差を考慮しなければ普通は -tigaaが用いられる。「論理関係」の条件文において、四形式全部用いられる。

発表者 佐田陸(東京外国語大学大学院博士前期課程)

→ 2017年11月25日、26日両日に立命館大学衣笠キャンパスにて行われた、日本言語学会第155回大会の報告を行った。大会の概要は次の通りである。大会においては、初日に口頭発表が56件、二日目にワークショップが2件、ポスター発表が4件行われた。これに加えて、公開シンポジウム“Formal Approaches to Subjectivity and Point-of-view”が行われた。

上記の通り、大会の概要を示した後、初日の口頭発表から2件、浅岡健志朗氏「チェコ語の所有文が表す「学校がある」について」と、吉岡乾氏「ブルシャスキー語スリナガル方言で再構成されだした名詞クラス」について、やや詳しく紹介した。浅岡氏の発表の趣旨は、チェコ語の所有文が表す様々な関係のカテゴリのうちのより周辺的なものを、「学校がある」を意味する所有文を中心に、「フレーム」の概念(=「言語表現の意味を規定するのに必要な百科事典的な知識のまとまり」)を用いて説明する、というものであった。また、吉岡氏の発表の趣旨は、ブルシャスキー語スリナガル方言話者の若年層において、元来4つであった名詞クラスが崩壊しかけ、結果として5つのクラスに再構成された、という事実とその実態をナゲル方言との対照を通じて報告する、というものであった。

発表者 胡良娜(東京外国語大学大学院博士後期課程)

→本報告では、2017年11月11日、12日に中央大学で開催された「日本中国語学会第67回全国大会」について報告した。まず大会の概要について説明した。その後、金立鑫(上海外国语大学)・崔圭钵(韩国高丽大学)の口頭発表「反復義 “又、再、还、也” の統語的・意味的特徴」を取り上げ、発表の概略を報告した。

発表者 菅原 睦(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

→発表では,帯に「日本語の変遷がすべてわかる待望の決定版通史」とある本書に対し,日本語史を専門としない立場からいくつかの疑問点を指摘した.具体的には,上代特殊仮名遣をふまえた被覆形:露出形の対立に基づく動詞活用・形容詞活用の起源の説明,助詞や助動詞が由来するとされる自立語,音便の発生,終止形と連体形の合流を取り上げた.

※引用はご遠慮ください

発表者 萬宮健策(東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授)

→本発表では、スィンディー語(現代インド・アーリヤ諸語の1つ)における、名詞修飾の特徴の一端を明確にした。スィンディー語では、形容詞の他に、動詞の未完了分詞および完了分詞を用いた修飾がしばしばみられる。それ以外に、周辺の現代インド・アーリヤ諸語にも見られる接辞を用いた表現があり、その意味には、動詞の分詞を用いた表現と重なる部分、重ならない部分がある。いわゆる「内の関係」は、複数の形式で表現可能だが、「外の関係」がどう表現されるかについては、更なる調査の必要がある。

なお、本発表は、国立国語研究所が実施する共同研究プロジェクト「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」傘下のサブプロジェクトとして「名詞修飾表現」に関する共同研究(リーダー:プラシャント・パルデシ、サブリーダー:堀江薫)における研究会での発表に基づいていると同時に、平成29年度科学研究費補助金(研究代表者:萬宮健策、課題番号26370445)の成果の一部である。

発表者 田中太一(東京大学大学院博士課程)

→ 日本語受身文は、しばしば、なんらかの「受影性」によって特徴づけられてきた。本発表では、益岡(1987, 1991, 2000)・川村(2012)における議論を検討することで、主語の指示対象が有生物である受身文の意味を、「心理的影響」や〈被影響〉など、受身文特有の「受影性」によって特徴づける説明は、主語の指示対象への「物理的影響」のみを表し「心理的影響」を表さないと考えられる受身文の説明に困難を抱えることを示した。

認知文法では、受身文のプロトタイプを「典型的には行為者をトラジェクターとし他動詞能動文であらわされる「受影性affectedness」を含む事象を、被動者をトラジェクターとして捉える文」と考えるためにこのような困難は生じない。さらに、先行研究において議論されてきた「間接受動文」や「属性叙述受動文」は、このプロトタイプからの主体化による拡張であると考えられる。

発表者 阿部新(大学院国際日本学研究院准教授)

→本報告では、2017年9月16日17日に関西大学で開催された社会言語科学会第40回大会について報告した。まず大会の概要について説明し、併せて次回第41回大会についての案内も行った。その後、本田弘之氏(北陸先端科学技術大学院大学)・倉林秀男氏(杏林大学)の口頭発表「公共サインの客観的評価のための試み―英訳にあらわれた「ズレ」からそれを探る―」を取り上げ、発表の概略を報告した。

発表者 岡本 進(東京外国語大学大学院博士後期課程)

→本発表ではフィジー語の「教える」、「命じる」のような動詞(以下発言動詞とする)複他動詞として分析する。フィジー語の発言動詞ではindirective型(R(ecipient)項が目的語)とsecundative型(T(heme)項が目的語)の両方のアライメントが観察される。ただしすべての発言動詞でこのアライメントの交替が見られるわけではなく、使役化接頭辞VAKA-を伴う発言動詞でのみ許容される。動詞の形態変化なしにアライメントが交替するという点で特異である。このような発言動詞はそのT項が補文節として現れることが多い。補文節の標示が目的を表す副詞節のそれと同形であるため、真に補文節ではないとも分析できる。しかし本発表は、発言動詞の補文節は「埋め込まれている」と主張する。その根拠として、補文節が態の操作を被ることが挙げられる。さらに、補文節の内容を尋ねる疑問文において、必須項と同じ“what”を用いることからも、発言動詞の補文節は項として埋め込まれているといえる。

発表者 小林大志(東京外国語大学大学院博士後期課程)

→2017年5月27、18日に日本大学文理学部で行われた日本独文学会春季研究発表会の報告を行った。まず大会の概要について説明した後に、伊藤克将氏(東京大学大学院)の口頭発表「ドイツ語のw感嘆文における動詞の位置とその意味論」と、シンポジウム「ドイツ語の場面レベルと個体レベルの表現タイプ」における井口真一氏(関西学院大学大学院)の発表「与格名詞句による形容詞構文の場面レベル化」を取り上げ、発表の概略を報告した。

発表者 麻生玲子(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所ジュニアフェロー)

→本発表では、南琉球八重山語波照間方言における引用助詞=teに起きた変化を、共時的に観察される談話資料を基に論じた。波照間方言には、2種類の引用助詞=taおよび=teが観察される。=teは、引用助詞=taと後続する動詞enu「言う」、が融合した形式であると考えられる。=ta enuから=teへの形式的・意味的変化についてHopper (1991)や、Hopper and Traugott (2003)などで指摘されている「重層化」や「意味の漂白化」といった文法化の原理を参照し、結論として、次に示すプロセスを提示した。まず、=ta enuから、語境界の母音が融合し=ten(u)へ変化した。この段階で、動詞性を徐々に失いながら、伝聞や、名詞修飾機能を獲得した。次に、音韻縮約を起こし、=teへ変化する。この段階でも名詞修飾機能は保持されている。さらに文法機能の一般化が起こった結果、引用標識としての機能を確立し、動詞en(u)「言う」に先行することが可能となる。最後に、=teに話し手の態度を表す(主観化した)用法が存在することを指摘した。これは「話者自身が見たこと、確信を持っていること」を示す。この用法は、話者志向への変化を示しているという点でTraugott (1988)の「主観化」に沿った変化とも言えることを指摘した。

発表者 梅田遼(東京大学大学院博士課程)

→本発表では、フィンランド語の事象名詞化(event nominalization)の統語と意味について、事象名詞化を接辞の種類によって2種類に分け、それらの差異を論じる形で考察した。フィンランド語では大まかに言って1) -minen、2) -U, -O, -Us, -nti等、の2種類の接辞から事象名詞が形成されるが、前者は非常に生産的でほぼあらゆる動詞から事象名詞を形成できる一方、後者は動詞の語幹によって付加される接辞が決まっており、語彙的な特異性(語彙化、語彙的ギャップなど)も多くみられる。本発表では、1) -minen名詞化が動詞の項構造をよく保存している一方、動詞句の性質そのものを残しているとはいえないこと、2) -minenもそれ以外の名詞化も事象(イベント)を表すが、述語形容詞の格標示に差が見られ、その格標示の差が動詞の表す事象と密接に関わっていること、の2点を明らかにし、-minen名詞化の特性については-minen名詞化をtranspositionと考えることで説明できることを示唆した。

発表者 山田洋平(東京外国語大学大学院博士後期課程)

→ダグール語には、主語人称と一致する述語人称という文法範疇がある。これはちょうどヨーロッパの諸言語に見られるような動詞の人称変化に似る。しかし従来の先行研究では、これを欠く述語無人称という現象があることについては記述がない。述語無人称の例を精査してみると、ダグール語の述語人称は、一致すべき主語が主題でない場合に現われるらしい。例えばbii šinii ǰaa-sen usuwu-i-šini hoo ǰaa-sen.「私はあなたが言ったことを全て言いました。」では、主語が一人称単数なのに一人称単数の述語人称が付されていない。これは先行文脈の「全て伝えたか」(=言いつけは守ったか)に対する返答文であり、文全体に焦点が当たり主語が主題になっていないためである。形態的に主題を明示しないダグール語では、典型的には無標の主語が主題を兼ね、述語人称が現われる。主語が主題でなくなっても主語そのものの形式に変化は生じないが、述語無人称となることによってこれを表しているのである。

発表者 阿部新(東京外国語大学大学院国際日本学研究院准教授)

→2017年3月18日19日に杏林大学で開催された社会言語科学会第39回大会の報告を行った。まず大会の概要について説明し,併せて次回大会についての案内も行った。その後,燕興氏(千葉大学)・伝康晴氏(千葉大学)のポスター発表「ポライトネス理論のD・P変数の感度の日中比較」を取り上げ,発表の概略を報告した。

発表者 浅岡健志朗(東京大学大学院修士課程)

→チェコ語のHAVE型他動詞文(所有文)は、所有のプロトタイプである所有権関係、全体部分関係、親族関係のほか、様々な関係を表すが、これが表しうる関係の範囲は明らかにされていない。本発表では、ある種の全体部分関係が、所有文と存在文のどちらによっても表現できることに着目し、この二種の文を対照した。すると、①所有文でのみ表現できる関係(例:机と脚) ②両者ともに表現できる関係(例:城と堀) ③存在文でのみ表現できる関係(例:机と本)があることが分かる。この違いには、二つの要因が関与している。すなわち、部分(存在物)が全体(場所)に対してどれだけ不可欠で不可分かという程度(内在性)と、二者間の関係がどれだけ時間的に安定しているかという程度(恒常性)である。チェコ語では、これら二つの要因に応じて、二者間の関係を所有文で表現するか、存在文で表現するかが決まると考えられる。

発表者 井坂ゆかり(言語文化専攻博士前期課程2年)

→相関詞esは、現代ドイツ語の3人称中性単数の代名詞esの用法のひとつで、対格の場合、母文に現れ、後置された目的語文を予告する。対格の相関詞esが現れるかどうかは、一般的に動詞によると説明され、相関詞を通常伴う動詞・任意に伴う動詞・通常伴わない動詞といった分類がなされる。では、相関詞esが任意の動詞については、実際どのような場合に相関詞esが現れるのだろうか。本研究では動詞bedauern (残念に思う)を例にコーパス調査を行い、相関詞esの出現率が目的語文の種類によって異なっていることを明らかにした。このような出現率の差には、動詞の事実性と目的語文の仮想性/現実性が関連していると考えられる。

発表者 橋本直樹(東京外国語大学大学院博士前期課程)

→2016年12月3、4日に福岡大学で行われた日本言語学会の報告を行った。まず大会の概要について説明した後に、ディリック・セバル氏(岡山大学大学院)の口頭発表「トルコ語における存在表現の文法化」を取り上げ、発表の概略を報告した。

発表者 呉唯(東京外国語大学大学院博士前期課程)

池間方言における補助動詞nyaanには、「完了」のアスペクト的な意味に加えて、日本語標準語の「~てしまう」と類似する機能――「非実現バイアス」(実現しなかった方がいいという話者の評価)がある。先行研究では、「腐る」のような「ものの正常な機能の消失」を表す「準消失動詞」と組み合わせることがnyaan意味拡張の動機とされたが、調査した談話データでは合計70例の中に「準消失動詞」が2例しかない。

そして、本発表では、「話者が動作主と一致しない場合に多用されること」が「非実現バイアス」が生じた主な要因であると主張する。興味深いのは、梁井(2009)によると、日本語の「~てしまう」は話者と動作主が一致しない例が多く、それが動機となりマイナスの感情・評価的意味が焼き付けられた。この言語事実は、まさにnyaanの「非出現バイアス」の表出と平行的に捉えられる。

発表者 山田洋平(東京外国語大学大学院博士後期課程)

2016年10月7日から9日の日程で行われたConCALL 2016 (2nd Bi-Annual Conference on Central Asian Languages and Linguistics)の報告を行った。大会はアメリカ・インディアナ州ブルーミントンのインディアナ大学で行われた。

発表者 山本恭裕(京都大学大学院文学研究科博士後期課程)

イロカノ語(オーストロネシア語族、フィリピン)は空間的直示動詞とされるʔay「来る」とpan「行く」を持つ。本研究では、映像刺激を用いた描写実験から得たデータにより、この2つの動詞の意味的性質を分析した。これら2つの動詞の分布を理解するには、(a)従来の分析で用いられてきた「直示的中心」という概念が、話者のやりとりが関わる機能的な空間として定義される必要があること、また(b)語彙化された意味と、推論により生じる語用論的な含意を区別する必要があることを論じた。これにより、(1) ʔayは話者領域(話者によって自身の領域と認識され、物理的な障壁などによって定義される)への移動を表し、一方(2) panは語彙的には直示性を持たない要素であり、全般的な移動を表す。また(3) panは典型的には非話者領域への移動を表すと解釈されるが、これは「より特定的な要素であるʔayが使用されない=話者領域への移動ではない」という推論から生じる含意であることを論じた。加えて、(4) 2要素の使用頻度は移動者の有生性により差が生じることを報告した。

発表者 小山内優子(東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所 ジュニア・フェロー)

2016年7月2日(土)~3日(日)に本学アジア・アフリカ言語文化研究所にて、国際シンポジウム“Japanese and Korean accent: diachrony, reconstruction, and typology”が開催された。本報告では、まずシンポジウムの全体像を報告したのち、2日間の発表の中から“Mora and syllable in the pitch accent system of Koshikijima Japanese”(窪薗晴夫国立国語研究所教授)を取り上げ、紹介した。

発表者 蔡熙鏡(東京外国語大学大学院博士後期課程)

2016年6月25日と26日に慶應義塾大学三田キャンパスで開催された日本言語学会第152回大会について報告を行った。報告では、まず大会の概要について説明した後に、報告者が聞いた口頭発表から、倉部慶太氏の「ジンポー語における人称階層に基づく動詞の一致」と山田洋平氏の「モンゴル語の係り結び」の2件を選んで、やや詳しく紹介した。

発表者 鴨志田聡子(東京外国語大学非常勤講師、東京大学人文社会系研究科研究科研究員、東京大学先端科学技術センター協力研究員)

本発表では、ユダヤ人の言語の一つであるイディッシュ語の歴史や言語的特徴を説明した。イディッシュ語話者たちはこの言語を日常生活で使い、豊かな創作活動をしてきた。しかしこの言語は「死にゆく言語」とも呼ばれている。これは話者が虐殺されたこと、世界各地に移住し拡散したこと、そして各地の言語に同化したことなどによる。とはいえ、ニュ ーヨークやエルサレムを中心に世界中にまだ多くの話者が存在している。イディッシュ語の話者の歴史はこの言語の特徴に反映されている。イディッシュ語は基本的にヘブライ文字で書くので一見ヘブライ語に見えるのだが、ラテン文字で書くとドイツ語に似ている。ドイツ語の影響が強いため借用語が8割程度あり、文法も似ているためだ。とはいえユダヤ人の宗教や伝統に深いかかわりのあるヘブライ語や、 ユダヤ人が長年住んだ地域の言語スラブ語からの影響も強い。これ らの言語の借用語も多く、文法的な影響も受けている。本発表の最後にユダヤ英語Yinglish (EnglishのEをとって、YiddishのYをつけたもの)を紹介した。発表を通じてユダヤ人の歴史を言語に反映したイディッシュ語は独特な言語だということを解説した。

発表者 山田怜央(東京外国語大学大学院博士後期課程)

アイルランド語(印欧語族ケルト語派島嶼ケルト語ゴイデリック諸語)には、‘be done’のような構造で表される『完了受動』と呼ばれる形式が存在する。ただし『受動』と呼ばれてはいるものの、この形式は典型的な『受動』としての特性を持たないように思われる。

そこで本発表では、この『完了受動』が持つ特性について、動作主人称に着目し、その情報構造の観点から考察をおこなった。具体的には、典型的な『受動』では、1人称動作主の出現頻度がかなり低くなることが予想される。

結果として、アイルランド語の『完了受動』は無標の文と比べて1人称動作主の現れ方に差が見られず、情報構造の点からは全く『受動』らしくないことが明らかになった。

発表者 山田洋平(東京外国語大学大学院博士後期課程)

ロシアのカルムイク共和国エリスタにあるカルムイク国立大学にて2016年5月19日~21日の日程で行われた第二回国際モンゴル語学会(II Международная конференция по монгольскому языкознанию / Second International Conference on Mongolic Linguistics) の参加報告を行った。また発表者が学会にて行った口頭発表「ダグール語の条件副動詞」の内容を以下の通り紹介した。

ダグール語の条件副動詞 -AAs「~すれば」には、所属の形式の付与が義務的である。これは主節と従属節の主語が同一である (再帰) か異なるかを示す指示転換がマークされているものであると言える。こうした義務的な指示転換は他のモンゴル諸語には類を見ず、また周囲のツングース諸語 (南グループ: ソロン語、ヘジェン語、マンジュ語) にも見られない。

発表者 第十早織(東京外国語大学大学院博士後期課程)

本発表では、英語会話におけるco-constructionを参与者のトピックに関する知識量の観点から分析した。Co-constructionとは、話者Bが話者Aの発話を完了させ、ひとつの統語的まとまり(syntactic gestalt: Auer 1996, Szczepek 2000)を作り出す現象である。Co-constructionにはcompletion typeとexpansion typeの2タイプがあると言われている(Ono and Thompson 1995, 1996)。以下が例である。

(1) Carsales3

1 G: .. when you say it happens for a reason, 2 .. it’s like, →3 ... () it happened to get you off ? →4 D: .. off my ass. (Ono and Thompson 1995: 228)

(2) Africa 2

1 A: .. actually, →2 they just went out to<% Chisera= %>, 3 .. to go [out to the river]. →4 B: [which is a hundred miles], 5 in the [2 bush 2]. 6 A: [2 it's 2] about a hundred miles away, 7 .. and they w- were just going to go up to the river. (ibid.: 228)(1)はcompletion typeの例である。4行目で話者Dが3行目の話者Gの中途半端な発話を完了させている。(2)はexpansion typeである。話者Bは話者Aのそれだけで意味も統語も完全な発話に要素を付け足して発話を拡張している。

これまでは主に、なぜco-constructionが可能となるのかに焦点があてられてきたが(Ono and Thompson 1995, 1996など)、実際の会話で何が起こっているのかはあまり分析されてこなかった。そこで、本発表では参与者の会話のトピックに関する知識量・情報量の観点から、話者Aと話者Bの知識量の差や、その差がどのように埋め合わされ、co-constructionが生じているのかを観察し、記述した。例えば、話者Aの知識量が多い場合、話者Bは確認をするように上昇調イントネーションで不足要素を補完する。一方で、話者Bに知識量が多い場合は、下降調イントネーションで補完する。この場合、ひとつのsyntactic gestaltの中でふたつの行為(Q and A)が生じることが多い。このようなsupportiveな機能がco-constructionの典型である。また、典型から逸脱したcompetitiveな機能もある。話者Bはあえて推測しうる話者Aの後続発話と異なる内容を発し、ユーモアや意見の対立を示す。典型であるsupportiveな態度を装って補完することにより、このような機能が生じる。この現象を観察することで参与者のどちらがトピックに関する知識や情報量を多く持っているのか、どちら側の情報について述べられているのかを分析することができる。

また、expansion typeには話者Bの視点から大きくclarification機能をもつものとspecification機能をもつものがあった。前者は話者Aの発話に情報を付け足して、より詳細なものにする役割を果たす。その大多数が下降調イントネーションで付け足されていた。後者のタイプは話者Aの発話に情報を付け足して自分(話者B)自身の理解を促すものであった。こちらは上昇調イントネーションで付け足されていた。Completuin typeに比べて、expansion typeは話者Aによりそった発話(supportive)というより話者B自身の視点から付け足される傾向が強かった。

なぜco-constructionが生じるのかという疑問には様々な要因が考えられる。まず、相手の発話をしっかりと聞いているからこそco-constructionが可能であるという点で、相手とのengagementを高めることができる。さらにはprojectabilityの観点から、相手の統語構造を引きついで活用することで参与者が新たな統語構造を算出・処理するための認知的負担を軽減することができ、他の処理(意味論・語用論的解釈など)へとその余力を配分することができるためであると考えられる。

参考文献

Auer, P. 1996. On the prosody and syntax of turn-continuations. In E. Couper-Kuhlen and M. Selting (eds.), Prosody in Conversation. Cambridge: Cambridge University Press. 57-100.

Ono, T. and Thompson, S. A. (1995). What Can Conversation Tell Us about Syntax? in P. W, Davis (ed.), Alternative Linguistics: Descriptive and Theoretical Modes. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins. 213-271.

Ono, T. and Thompson, S. A. (1996). Interaction and Syntax in the Structure of Conversational Discourse: Collaboration, Overlap, and Syntactic Dissociation. in E. H. Hovy and D. R. Scott (eds.), Computational and Conversational Discourse: Burning Issues ? An Interdisciplinary Account. Berlin: Springer. 67-96.

Szczepek, B. B. 2000b. Functional aspects of collaborative productions in English conversation. Interaction and Linguistic Structures 21: 1-36. (URL: http://www.inlist.uni-bayreuth.de/issues/21/inlist21.pdf)

発表者 長屋尚典(東京外国語大学大学院総合国際学研究院講師)

ラマホロット語はオーストロネシア語族中央マレー・ポリネシア語派に属し、インドネシア共和国東部のフローレス島で話されている。この言語は、この島の他の言語がそうであるように、孤立的な言語で、動詞連続構文を頻繁に用いる言語である。本発表では、この言語における動詞ə̃ʔə̃「作る」に注目し、この動詞が語彙的動詞から動詞連続構文を介して、使役、道具、同伴者、さらには様態副詞標識、等位接続詞まで用法を拡大していることを、主語との一致や接語代名詞の振る舞いなどを証拠として論じた。

発表者 倉部慶太(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 / 日本学術振興会特別研究員PD)

本発表では、東・東南アジア諸語の地域的翻訳借用の一例として「日食」と「月食」を取り上げ、当該地域の言語では「食」を表す際に「捕食者+日/月+摂食する」という構造が用いられることが多いことを報告した。同地域の約100の言語と方言を対象に調査した結果、次のことが分かった。(a) この構造は当該地域の80弱の言語に系統を越えて広く観察される。(b) 捕食者として様々な動物が用いられ、「犬」「虎」「蛙」「蛇」「魚」「ムササビ」「精霊」などが現れる。(c) 摂食動詞として「食べる」または「呑み込む」が用いられる。(d) 「日食」と「月食」で非対称性を示す言語が複数あり、例えばラフ語では「日食」では捕食者として「虎」を用いるが、「月食」では「蛙」を用いる。(e) SOVを基本語順とするチベット・ビルマ諸語は「食」表現では OSV 語順を用いる。

発表者 中本舜(東京外国語大学外国語学部南・西アジア課程ウルドゥー語専攻)

ポポロカ語テマラカユカ方言においては、形態音韻論・統語論・意味論的基準によって、基本的には語形成に使われる2種類の名詞複合、「生産的複合」と「語彙的複合」が区別される。

形態音韻論的には、前部要素が独自の音韻論的ドメインをなすことを示すような形態音韻論的規則や音素配列論的な制約がある場合生産的複合とみなされる。統語論的には、動詞や句を取ることができる場合生産的複合とみなされる。意味論的には、動物や人間を表す前部要素が必ず生産的複合により複合される。

この2種類の複合を区別することは、語形成研究およびポポロカ語学にそれぞれ意義を持つ。語形成研究においては、これに用いられる形態論的操作である生産的複合が他の言語において関係節によって表される表現の一部を表すことができるという点で語形成と統語論のインターフェイスに関する事例を提供する。また、ポポロカ語学においては、生産的複合に現れる前部要素が語彙的要因のみによって限定されるわけではないことから、Veerman-Leichsenring (2004)がポポロカ祖語に再建する「名詞類別詞」がポポロカ語テマラカユカ方言において一貫した文法カテゴリーとならず、本研究はVeerman-Leichsenringによる同カテゴリーの再建に疑義を投げかけるものであるといえる。

発表者 山越康裕(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授)

2016年4月6-9日に香港大学で開催されたDocumentary Linguistics: Asian Perspectives (DLAP2016)の概要を報告するとともに以下の発表について紹介した。

・Vijay A. D’Souza (University of Oxford)

Gathering the right stuff. Some reflections on collecting the right language material during documentation

・Nala H. Lee (Stanford University)

The Language Endangerment Index: A Southeast Asian Perspective

・Benjamin Brosig (The Hong Kong Polytechnic University)

Documenting epistemicity in Qinghai Oirat

・Moira Saltzman (University of Michigan)

Jejueo talking dictionary: A collaborative online database for language revitalization

・Ekaterina Gruzdeva, Juha Janhunen (University of Helsinki)

Documentation and revitalization of the Nivkh language on Sakhalin

発表者 アナトリー・ヴァフロメーエフ(東京外国語大学大学院博士後期課程)

音韻素性は従来L1の音韻論研究の文脈で発達してきた。本研究はこの音韻素性をL2研究に適用する可能性を探るものである。

具体的には、日本語母語話者によるL2ロシア語およびL2英語の事例に基づき、音韻素性のL2研究における有効性を主張した。また、L2の素性の有効性を踏まえて素性を用いたL2の研究の枠組みを提案した。この研究枠組みは3つの部門からなる。1つめはL2の出発点としての初期段階を予測する(i)規範的素性セットである。これは学習者のL1と学習ターゲットの言語の素性設定を対照することによって設定する。2つめは(ii)素性による記述である。この部門ではまず、学習がある程度進んだ段階で、デフォルト素性の値との比較を通じて発音の記述を行う。次に学習者間で繰り返し現れる発音のパータンは、ターゲットの言語の話者にとっていかなるものか、という評価(容認できる発音であるかどうかという判断および「容認できる」と評価されたパターンの優劣の判断)を調べる。3つめの部門は(iii)暫定的目標であり、これは(ii)の過程で「容認できる」と評価されたパターンから設定する。これは初期段階から出発する学習者のための道しるべとなり得るものである。

発表者 松尾愛(東京外国語大学大学院博士後期課程)

古典アラビア語における疑問標識の出現頻度を示し、その中でmaa / maðaa「何」の違い、annaaの反語的使用、否定疑問文の応答balaaに関して従来の記述とは異なり、否定文が前部にある場合にも使用できることをコーパス調査に基づき示した。現代標準アラビア語の疑問文に関しては用例を示すことがほとんどできなかったのが今後の課題である。

発表者 孫瀾月(東京外国語大学大学院博士後期課程)

2015年11月14(土)、15(日)に学習院女子大学で行われた第16回日本語文法学会につして報告した。全体のプログラムについて簡単に説明した後、中山健一氏(茨城キリスト教大学文学部)「類義漢語の品詞性と意味-「貧乏」と「貧困」について-」、及び三好伸芳氏(筑波大学大学院生)「制限的連体修飾節の意味的階層性」を取り上げ、やや詳しく紹介した。

発表者 赤池晴香(東京外国語大学大学院博士後期課程)

2015年10月31日(土)、11月1日(日)に東京大学駒場キャンパスで開催された日本中国語学会第65回全国大会について報告した。まず大会の概要について紹介し、続けて基調講演の郭锐氏(北京大学)による「汉语叙述方式的改变和“了”“着”结句现象」(中国語の叙述方法の改変と“了”(le)“着”(zhe)の文終結現象について)を取り上げ、比較的詳しく紹介した。

発表者 中山俊秀(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授)

山越康裕(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授)

児倉徳和(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助教)

アジア・アフリカ言語文化研究所の研究プロジェクト「言語の動態と多様性に関する国際研究ネットワークの新展開」(通称LingDy2)で展開している次世代研究者養成のためのワークショップ「フィールド言語学ワークショップ」における、以下三つの活動について紹介するとともに、直近のイベントの告知をおこなった。1) DocLing (Documentary Linguistics Workshop)、2) テクニカル・ワークショップ、3) 文法研究ワークショップ。

発表者 岡本進(東京外国語大学大学院博士前期課程)

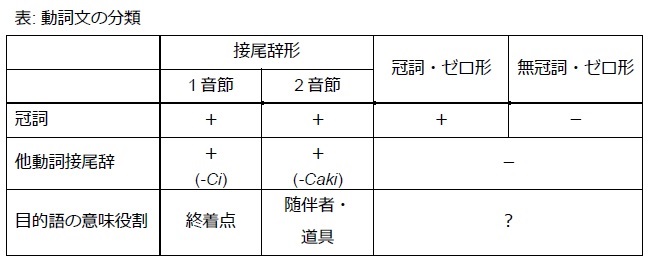

フィジー語の動詞文は、他動詞派生接尾辞と目的語に前置する冠詞の有無によって、下表のように、「接尾辞形」、「冠詞・ゼロ形」、「無冠詞・ゼロ形」の3つに分類できる。接尾辞形は他動詞接尾辞と目的語の意味役割が対応するが、冠詞・ゼロ形と無冠詞・ゼロ形はその接尾辞が欠如しているため、目的語の意味役割は不明瞭である。しかし、冠詞・ゼロ形と無冠詞・ゼロ形の目的語の意味役割については従来の先行研究でも詳しい記述がない。

本発表では、1音節接尾辞形と2音節接尾辞形のどちらの構造も持ちうる移動動詞と放出動詞を対象に、冠詞・ゼロ形及び無冠詞・ゼロ形の目的語の意味役割が1音節接尾辞形と2音節接尾辞形の目的語のそれに、それぞれどう対応するかという問題を扱った。

インフォーマント調査の結果、冠詞・ゼロ形における目的語は放出動詞では2音節接尾辞形にのみ対応し (移動動詞では冠詞・ゼロ形は観察されない)、無冠詞・ゼロ形の目的語は1音節接尾辞形・2音節接尾辞形のどちらにも対応することが明らかとなった。つまり、他動詞接尾辞は、目的語の有無を反映していないと結論付ける。

発表者 山田怜央(東京外国語大学大学院博士後期課程)

本発表では、アイルランド語(インド=ヨーロッパ語族ケルト語派)における「be+過去分詞」という構文について考察をおこなった。

実際には、この構文は2つの機能を持つように思われる。1つは他動詞を用いた場合で、この時は受動態のような役割を持つ。対して自動詞からこの構文を作ることも可能であり、その際は単に完了アスペクトを表す。

この構文の正体について、Ó Siadhail (1989)などは「完了受動」と呼んでいるが、Noonan (1994)などは「能格構文」であるとしている。

前者の解釈を取った場合、「be+過去分詞」という1つの構文に対して、「完了受動(他動詞)」と「完了(自動詞)」という2つの機能を認める必要がある(しかし、それ自体は奇妙なものではなく、例えばフランス語やドイツ語では「be+過去分詞」が動詞の自他などに応じて2つの機能を持つ)。

後者の解釈を取った場合、「be+過去分詞」が自動詞にも他動詞にも用いられるという点を簡潔に記述することができ、また他動詞の場合に起こる項の昇格・降格についても説明することが可能である。

とはいえどちらの解釈にも穴があるのが現状であるので、本発表ではインターネット上で公開されているコーパスを用いて、この構文が実際にどのようなものなのかを調査した。

その結果、先行研究で挙げられていない形、他動詞を用いて「被動作主を表す主格項が現れず、動作主を表す斜格項のみが現れる例」が見付かった。アイルランド語において、他動詞文の被動作主がしばしば省略されることはÓ Siadhail (1989)が指摘しており、この形はそれに対応する「be+過去分詞」であると考えられる。また、この形の存在から、アイルランド語における「be+過去分詞」が「完了受動」ではなく、「能格項文」の性格を持っているということを結論付けた。

発表者 山田洋平(東京外国語大学大学院博士後期課程)

2015年7月16日~19日に韓国のソウル大学で開催された第12回ソウル国際アルタイ学会について報告した。まず、大会の概要について紹介したのち、個人の研究発表からPark Sangchul氏(ソウル大学)の“Ha-ending headwords in Han i araha manju gisun i buleku bithe”と菅沼健太郎氏(九州大学)の Reinterpretation of r-insertion in Modern Uyghur”を取り上げ、発表の概略を報告した。

発表者 大西秀幸(東京外国語大学大学院博士後期課程)

ラワン語ダル方言では任意の文が疑問文であることを示すために、文末に小辞である=máか=léのいずれかが現れる。ダル方言の文法概説であるBarnard (1934)では疑問語の現れる疑問文には=léが、現れない疑問文(真偽疑問文)には=máが用いられるという説明がある。しかし筆者の収集したデータからは、疑問語の現れる疑問文に=léが用いられる例が散見された。この矛盾を疑問の内容から分析した結果、=máは疑問焦点が命題全体に及ぶときに、=léは疑問焦点が命題の一部に及ぶときに現れるということが分かった。すなわち、疑問小辞の分布は疑問語の生起に左右されるのではなく、疑問の焦点が命題全体に及ぶか否かに左右されることを主張する。

発表者 李林静(成蹊大学法学部准教授)

満州語には主節の動詞と同時並行的な動作(~して、~しながら)を表す副動詞-meがあり、-meは主節の動詞(多くは移動に関する動詞)の目的(~するため)を示すことも多い(津曲2002:61,62)。

一方、ホジェン語の副動詞-miも、主節の動詞と同時並行的な動作(~して、~しながら)を表す他、さまざまな機能を持っている。多くの場合、iが無声化または脱落し、-mになる。これを同時副動詞と呼ぶ。先行研究及び筆者のデータにおいて、主節の動詞が移動動詞(eme-「来る」、ene-「行く」)である場合、従属節の副動詞が-mと表記される例がしばしば見られ、これは同時副動詞の-miの母音が無声化また脱落したものだと考えられてきた。しかし、ごくわずかだが、筆者のデータにおいて、主節の動詞が移動動詞である場合、従属節の副動詞が音声的に[mə]となって現れる例があった。本発表では、筆者の音声データを再検証し、移動動詞の目的を表す機能を持つ副動詞-meを立てるべきではないか、そして、この-meは満州語の-meと何等かの関係があるのではないかという仮説を立てておくことにした。(補足:2015年8月16日-26日のホジェン語話者への直接インタビューにおいては、-meと-miの対立は確認されず、-meを目的副動詞として立てるのは難しく、-miの異形態として考えたほうが妥当だという結論に達した。)

発表者 岡本進(東京外国語大学大学院博士前期課程)

2015年6月20日と21日に大東文化大学板橋キャンパスで開催された日本言語学会第150回大会について報告した。まず大会の概要について報告した。そのあと、口頭発表から牧野友香氏(大阪大学大学院言語文化研究科)の「スワヒリ語動詞の反復形 ―機能と派生の条件―」と、山田真寛氏(京都大学学際融合教育研究推進センターアジア研究教育ユニット)の「琉球与那国語の敬語体系」に関して、報告者がやや詳しく紹介した。

発表者 森貝聡恵(東京外国語大学大学院博士前期課程)

2015年5月23日(土)、24日(日)に関西学院大学上ヶ原キャンパスで行われた第146回日本語学会について報告した。大会の概要について報告したあと、口頭発表から富岡宏太氏・林田明子氏(國學院大學大学院)「中古和文の準副体助詞と連体助詞―現代語の準副体助詞との対照―」の発表について、やや詳しく紹介した。併せて、22日(金)に甲南大学で行われた第100回方言研究会の大会概要についても報告した。

発表者 小山内優子(東京外国語大学大学院博士後期課程)

中期朝鮮語(15世紀中葉~16世紀末)の形式名詞to (こと)は、非現実連体形-lが先行し、かつコピュラ-i-が後接した-l ti-という形で当為のモダリティを表す。16世紀に入ると、形式名詞kes (もの、こと)も非現実連体形が先行し、コピュラが後接した-l kesi-という形で、-l ti-と同様に当為のモダリティを表すようになる。本発表の目的はこれら2つのモダリティ形式の違いを明らかにすることである。『翻訳小学』(1518年)および『小学諺解』(1588年)を主な調査資料として分析した結果、これらの形式には「否定」の観点から次の2つの相違点があることが明らかになった。第一に、連体形用言がどのような否定形式をとるかという点で顕著な違いがある。-l ti-は連体形用言の否定にaniho- (意志の否定)、mal- (否定動詞)を用いるのが普通で、mwotho- (能力の否定)が現れることは稀である。一方、-l kesi-の連体形用言の否定はmwotho-が優勢である。第二に、それぞれの漢文の原文を見ると否定形の-l ti-は概ね漢文の「不」、「莫/勿/毋」に対応し、否定形の-l kesi-は「不可」に対応している。以上の結果から、-l ti-よりも-l kesi-の方が「当為性」が強いと考えられる。

発表者 宮内拓也(東京外国語大学大学院博士前期課程)

冠詞のないスラヴ語の名詞句の構造についての立場は、NPであるかDPであるかで二分されている。本発表では、Kayne (1994)の理論、Despić (2013)の方法論を用いて、束縛の観点からロシア語の名詞句の統語構造を検討し、ロシア語の名詞句の最大投射はNPであり、DPは投射されないと結論付けた。

(1) a. [DP D [PossP [Kusturicai] [ ['s] [latest film] ] ] ] really disappointed himi. b.

*Kustricyni poslednij fil'm sil'no egoi razočaroval. Kusturica's latest film really him disappointed

Kayne (1994)によれば、(1a)の所有者KusturicaiはPossPの指定部に位置しており、空のDを持つDPに支配されている。このDPのレイヤーはKusturicaiによる目的語himiへの(Kayne 1994で定義される)c統御を妨げるため、束縛原理は守られ、(1a)は文法的になる。ロシア語においてもDPが投射されるのであれば、英語の場合と同様にDPのレイヤーによってc統御はブロックされると予測される。よってロシア語においても(1a)のような文は文法的になるはずである。しかし、(1a)に対応するロシア語の文(1b)は非文となる。これは所有者Kustricyniが目的語egoiを束縛してしまい、束縛原理の違反を引き起こしていることを意味する。よって、ロシア語においてはDPは投射されていないといえる。また、所有者を被所有者に後置させる所有表現(属格による所有表現)を用いた文においては、所有者はそれと同一指標の目的語を束縛せず、文法的となる。この文法性は上記の議論から矛盾なく予測され得る。

発表者 星野加奈子(東京外国語大学大学院博士前期課程)

東京外国語大学において5月26・27日に行われた日本ロマンス語学会第53回大会について報告した。全体のプログラムについて概観した後、近藤野里氏(名古屋外国語大学)の発表「17世紀末および18世紀初頭フランス語におけるリエゾンに対するスタイルの影響」を取り上げ、やや詳しく説明した。

発表者 大西秀幸(東京外国語大学大学院博士後期課程)

ラワン語(ミャンマー、チベット=ビルマ語派ヌン語群)の他動詞目的語(P参与者)は項とそれを示す形式が、「目的語=対格」か絶対格(音声形式なし)の何れかで示される。特に対格後置詞が選択される要因について、同方言の文法概説であるBarnard(1934)は有生性の観点からすでに指摘しているものの、発表者は要因が「有生性」に限らないと考える。対格後置詞が選択されるためには、以下の5つの要因が関わる。

1. P参与者を指示する名詞句にとりたての後置詞がついていないこと(統語的要因)

2. 述語が特定のものでないこと(述語に関する要因)

3. 名詞句が代名詞であること(語類に関する問題)

4. P参与者が定であること

そして、対格後置詞が成立する最重要の要因は1であり、それらをクリアした環境でのみ2、3が関わる。さらにそれらの要因をクリアすることで、4が関わるといえる。すなわちラワン語の対格後置詞の生起要因には以下に示すような階層が見られる。

統語的要因>述語に関する要因>名詞句のタイプに関する要因>定性に関する要因

発表者 大槻知世(東京大学大学院博士課程・日本学術振興会特別研究員)

本発表では、青森県西部の津軽方言の「サル」の用法と分布、さらに他方言の「サル」相当の形式と用法を報告した。そして、津軽の「サル」にのみ基づいてではあるがその起源を提案した。

津軽方言の「サル」は四段活用で、動詞未然形に接続し、自発、一種の受身、可能(主に状況可能)の三用法が知られている。発表者による調査の結果、一部地点で新たに尊敬用法と使役受身と思しき用法が認められた。

「サル」相当の形式は、他にも北海道から静岡県大井川流域まで散見される。山形市や福島市では-(r)ar、北海道、秋田県北部、岩手県盛岡市、栃木県宇都宮市では-(r)asar、静岡県大井川上流の井川では-(r)aːsa(ː)rまたは-(s)aːsa(ː)rと、実現は様々だが、概ねいずれも四段型の活用と未然形接続であり、自発、本発表での受身、状況可能の用法を有する。

また、「サル」の由来について、まずはかつての中央語との関連を考慮し、助動詞「す」と「らる」から成る「せらる」が有望であると提案した。「せらる」は接続、活用の点で「サル」と共通しえたと考えられ、意味的にも重なる部分が大きい。

発表者 青山和輝(東京大学大学院修士課程)

トルコ語では動詞語幹に受動接辞-Il/nを付加することによって受動を構成できるが、特に自動詞を受動化し非人称受身をつくる点が特徴的である。本発表ではこのトルコ語の非人称受身について、先行研究に示されたデータを動詞の時制形という観点から再分析し、受動文分析におけるより適切な視座を提供することを試みた。Nakipoğlu (2001)において、動詞のとる時制形が一部の動詞(「溺れるboğul-」「死ぬöl-」など)の非人称受身の可否に影響を与えることが示された。すなわち、このような非対格よりの動詞においては、属性や習慣を表す中立形では非人称受身が構成できるにも関わらず、過去形では構成できない。一方で、典型的な非能格動詞では、中立形でも過去形でも非人称受身を構成できる。

Perlmutter (1978)を嚆矢として、非人称受身のふるまいはしばしば動詞分類の根拠として採用されてきたが、発表者はこのふるまいの差異は動詞自体の性質に帰する部分と時制形の性質に帰する部分とを峻別して分析すべきであると考える。本発表では特に中立形の属性叙述という性質に着目し、上述の動詞群においては本来非人称受身にできないところが、属性叙述であるから例外的に非人称受身になることができているという分析の立場をとった。

発表者 黒島規史(東京外国語大学大学院博士後期課程)

現代朝鮮語には日本語の「テ形」に相当するような連結語尾-ko、-sɔが存在する。本発表では、それぞれの連結語尾が取る動詞の傾向を角田太作(1991; 2009, 2007)の「二項述語階層」に従って他動性の観点から考察した結果、前者はより他動性の高い動詞と、後者はより他動性の低い動詞と結びつきが強いことが明らかになった。さらに、他動性の高い場合は「前景」と、他動性の低い場合は「背景」と関連があると指摘したHopper & Thompson (1980)を参考に、-koは前景と、-sɔは背景と関連があるということを論じた。

発表者 川村大(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

大阪大学において11月22・ 23の両日行われた日本語文法学会第15回大会について報告した。概況を報告した後、吉田永弘氏「尊敬用法の「る・らる」の位置づけ」を取り上げ、やや詳しく紹介した。

発表者 新永悠人(東京外国語大学大学院, 日本学術振興会特別研究員(PD))

Dixon (2002) ‘Copula clauses in Australian languages: a typological perspective’では、コピュラ動詞を下記のように定義している。

1. コピュラ動詞は必ずCS(コピュラ主語)とCC(コピュラ補語)を伴う。

2. そのとき、CCが必ず以下の(a)または(b)の関係を示す。

(a) A relation of identity (e.g., ‘he is a doctor’) or equation (e.g., ‘that man is my father), involving an NP as CC

(b) A relation of attribution (e.g., ‘I am tired’, ‘that picture is beautiful’), involving an adjective or a derived adjectival expresion as CC

さて、湯湾方言の名詞述語文と形容詞述語文の構造は以下の通りである。

・名詞述語文 :CS CC コピュラ動詞A (例:arə=ə maga jar-oo「あれは孫だろう」、arə=ə maga=ja ar-an「あれは孫じゃない」)

・形容詞述語文 :CS CC コピュラ動詞B (例:maga=ja inja-sa ar-oo「孫は小さいだろう」、maga=ja inja-soo nə-n「孫は小さくない」)

このとき、コピュラ動詞A(jar-/ar-)とコピュラ動詞B(ar-/nə-)は異なる形式を用いる。カッコ内の異形態の使い分けは、ハイフンの前の形式は肯定文で、ハイフンの後の形式は否定文で用いられる。また、名詞述語文のCCの示す関係は上記の(a)に、形容詞述語文のCCの示す関係は上記の(b)にそれぞれ対応する。

ここで興味深いのは、Dixon (2002: 8)には(a)と(b)にそれぞれ異なるコピュラ動詞を用いる言語は未だ報告されていないと述べられている点である。

湯湾方言の名詞述語文と形容詞述語文を見る限り、それぞれに異なるコピュラ動詞(AとB)を用いている。

従って、湯湾方言のコピュラ文は通言語的に珍しい特徴を持つと言えそうである。これは、北琉球の多くの方言に当てはまることでもある。

発表者 日高晋介(東京外国語大学大学院博士後期課程)

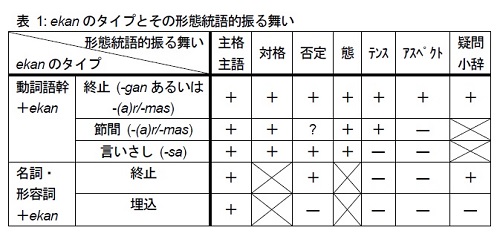

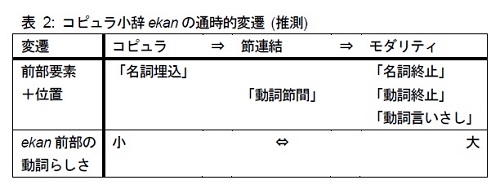

本発表は、ウズベク語のコピュラ小辞ekan (er-moq「である」(不定形) > e-moq + 過去形動詞接辞-kan)について、先行研究の記述およびコンサルタントへの聞き取り調査によって、ekan前部の共時的な形態統語的振る舞いを再検討することを第一の目的とし、ekanの用法拡大の通時的な変遷を推測することを第二の目的とする。

先行研究ではekanが前置される要素と統語的な位置によってさまざまな機能を持つことが指摘されている。それでは、ekanがこのような多機能性を帯びるようになった過程はどのようなものであろうか。それを探るためには、まずは先行研究の記述とコンサルタントへの聞き取り調査を基に、ekan前部要素の共時的な形態統語的振る舞いを再整理・再検討することが必要であろう。

本発表では、ekan前部がどの程度動詞的な性質を保っているかという観点から、調査及び先行研究の再整理を行った。その結果を以下の表1にまとめる。さらに、この結果を基に、通時的変遷について推測した。その結果については以下の表2を参照されたい。

発表者 石塚政行(東京大学大学院博士課程)

バスク語では、恒常的な属性を表すか、一時的な状態を表すかによって、2種類のコピュラ文が使い分けられる。フランス方言では、コピュラ補語に主語の数を示す接辞-aが付く場合(Aタイプ)は恒常的な属性を、付かない場合(Bタイプ)は一時的な状態を表す。

本発表では、この使い分けをStassen (1997)の一項述語文の類型論に位置づけることを目指す。Aタイプコピュラ文は、補語に接辞-aが付く。これは、名詞述語文と同じ構造である。一方、Bタイプコピュラ文は、補語が描写構文の二次述語としても用いられる。ここで、描写構文と連用修飾構造が連続しているるという知見を踏まえ、バスク語において両者は一つの付加構造を成すと考える。すると、Bタイプコピュラ文の補語と、所在文の補語は、いずれも付加構造で用いられるという共通点を持つ。このように考えると、バスク語のコピュラ文の使い分けは、Stassen (1997)の提案するAdjectival N―L-switchingの一例と見なすことができる。

発表者 小山内優子(東京外国語大学大学院博士後期課程)

現代朝鮮語の形式名詞kesは、物や人などの具体物を指したり、補文節を形成したりする他に、モダリティ標識としても使われるが、中期朝鮮語(特に15世紀)ではもっぱら具体物を指していた。本発表では、中期朝鮮語の次の前期近代朝鮮語において形式名詞kesがどのように用いられているかを考察した。調査の結果、非現実連体形-lが先行するkesには、話者の意志や推測、非実現の事態を表すモダリティ標識に文法化した例が数多く見られた。文法化したと判断する根拠は次の2点である。第一に、一般に終止形や接続形の前にのみ現れる丁寧の接尾辞がkesに先行する連体形内部に現れうる。第二に、形態上はkesに対格助詞がついた形であってもこれを受ける上位述語が無く、全体で接続語尾のように振舞う場合がある。このような文法化の例はkesに現実連体形-nが先行する場合には見られないことから、現実連体形よりも非現実連体形が先行する環境で先に起こった可能性があることを指摘した。

発表者 三宅登之(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

2014年9月20日(土)~21日(日)に慶應義塾大学日吉キャンパスで開催された日本認知言語学会第15回全国大会について報告した。まず全体のプログラムについて概観し、次に研究発表の中から、平田未季氏(秋田大学)の「なぜ「中距離指示」のソ系は「そこ」という形式で用いられることが多いのか―共同注意の確立と話し手による指示形式の選択―」を詳細に紹介し、中国語との若干の比較も交え、コメントを加えた。

日本認知言語学会第15回全国大会プログラム→http://homepage2.nifty.com/jcla/japanese/2014/top-2014.htm

発表者 山田洋平(東京外国語大学大学院博士後期課程)

内モンゴル地域で使用されているモンゴル語の諸方言には、=leeという終助詞的要素がある。これは否定文の末尾に付されることで、「~なくなる/(考えを改めて、やっぱり)~ない/~ないことにする/もう(これ以上)~ない」などといった表現を成すものである。これは当該モンゴル語所方言を取り巻く大言語である漢語の、完了「了」における「状況が変わって本来の計画や傾向に変更が生じた」という用法に非常によく似ている。

発表者 土肥篤(大学院総合国際学研究院イタリア語研究室教務補佐員)

京都外国語大学で5月31日・6月1日に行われた第52回大会について報告した。1日目の統一テーマより「現代共通イタリア語の並列複合語における構成素の語順」(津田悠一郎氏)、2日目の自由テーマより「ドロミテ・ラディン語バディーア方言における疑問の小辞」(土肥篤)をそれぞれ紹介した。

発表者 梅田遼(東京大学大学院修士課程)

本発表では、副詞的分詞である-vA分詞と存在動詞vanによる構文(以下、-vA+van構文)の解釈について検討した。発表者は、当該構文を以下の理由からNedjalkov & Jaxontov (1988)が定義した意味での「結果構文」として解釈すべきだと主張する。その理由は、1)形成できる動詞が限られ、生産性に制限がある(telicであること、被動者項を持つこと、状態変化を含意すること)、2)他動性の高い動詞から-vA+van構文を形成できるとは限らない、3)非対格動詞からは形成できるが非能格動詞からは形成できない、の3点である。以上の理由から、発表者は先行研究で指摘されていた-vA+van構文の受動構文的解釈に異議を唱え、当該構文の結果構文的解釈を支持するものである。

発表者 阿部優子(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所特任研究員)

バントゥ諸語の動詞に特徴的なアスペクトであるPersistive標示(バントゥ祖語では*kí-と再建される)が指示する典型的な意味は「まだ~している」である。しかしながら、ベンデ語におけるpersistiveの継承形(sí-/syá-)は、周辺言語よりも比較的パターンが多く、2つの形式(sí-/syá-)を持ち、3種類の意味が区別され、4種類の構文で現れ、それらが5種類すべての時制で現れる。

本発表ではベンデ語persistiveの変種ごとの使い分けを示すとともに、特に3種類の意味の連続性について、Guldemann (1996, 1998)により議論された通バントゥ諸語のPersistiveの文法化による意味変化のシナリオを示し、そのシナリオ上におけるベンデ語の位置を示す。また、ベンデ語のpersistiveの複数の形式について、内的変化について一仮説を提案する。

発表者 倉部慶太(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 日本学術振興会特別研究員)

ジンポー語諸方言を対象とした比較言語学研究における諸問題の一つとして、わたり音の音対応を取り上げ、音変化の自然性、多数決の法則、祖語の体系性などの根拠に基づきながら、ジンポー祖語のわたり音の再構を試みた。結果として、以下の点が明らかになった。(a)前舌母音の直前という環境において、ジンポー祖語の頭子音*w-は、標準方言およびンクム方言でy-へと発展した。(b)前舌母音の直前という環境において、ジンポー祖語の頭子音*ʔw-は、標準方言、ンクム方言、ガウリ方言でʔy-へと発展し、ドゥレン方言、ディンガ方言、ヌンプク方言、トゥルン方言では消失した。

発表者 蔡熙鏡(チェ ヒギョン) (東京外国語大学大学院博士後期課程)

2014年6月7日と8日に法政大学で開催された日本言語学会第148回大会について報告した。大会の概要について報告した後、口頭発表から吉岡乾氏(国立民族博物館)の「ブルシャスキー語の動詞の連体修飾構造」と浅尾仁彦氏(ニューヨーク州立大学バッファロー校)の「接辞・接語・複合の左右非対称性:統一的理解に向けて」の2件の発表についてやや詳しく紹介した。

発表者 山越 康裕(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授)

日高 晋介(大学院博士後期課程)

2014年5月16, 17日にアメリカ・インディアナ大学ブルーミントン校で開催された1st Conference of Central Asian Languages and Linguistics (ConCALL)について報告した。大会の概要を山越が報告し、日高が基調講演の一つであるJakilin Kornfilt氏の"Turkish Relative Clauses: How Exceptional are They from a Central Asian Turkic" をとりあげ、紹介した。

発表者 川村大(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

早稲田大学において5月17・18日の両日行われた日本語学会2014年度春季大会(創立70周年記念大会)において報告した。概況を報告した後、2日目の口頭発表から指示詞に関する発表を2件取り上げてやや詳しく紹介した。すなわち、堤良一・岡﨑友子「ソ系(列)指示詞の記憶指示用法について」と、竹内史郎・岡﨑友子「日本語接続詞の捉え方――ソレデ、ソシテ、ソレガ/ヲ、ソコデについて――」とである。なお、報告に先だって、同学会における近時の動向についても紹介した。

発表者 黒島規史(大学院博士後期課程)

本発表では、現代朝鮮語の「言いさし」における節の構造と、それが表すモダリティ的意味との関係を明らかにした。考察対象は接続語尾-key, -myense, -se, -nikka, -nuntey、また引用語尾としての-myense、-nikkaである。主節を伴わずに従属節のみで現れる「言いさし」文において、節が小さく文らしさに欠けるほど話者の心的態度を「表出」させるかのような意味を表し、節が大きく文らしくなるほど、「対事態モダリティ」、「対聞き手モダリティ」をも表す傾向がある。節の大きさは、①節の内部にテンス形式を持ちうるか、②引用節を含みうるか、③丁寧さを表す-yoと共起しうるかということを基準にした。例えば比較的小さい節のことを考えてみると、-myenseはテンス形式のみを含むときは「言いさし」において「~くせに」という「表出」的意味を表す。一方、節の内部に引用節をも含む比較的大きい節のときは「~なんですって?」と聞き手に伝聞内容を確認する「対聞き手モダリティ」に近い意味を表すようになる。

発表者 イハーブ・アハマド・エベード(東京外国語大学外国語主任教員)

松尾愛(大学院博士前期課程)

アラビア語の名詞類の対格分類のうちal-maf‘ū li-’ajl-i-hi (object of cause)には、min ’ajl-i で言い換え可能な【目的】を表すものと、bi-sabab-i で言い換え可能な【理由】を表すものとに下位分類できることをアンケート調査を通じて明らかにした。いずれも不定の動名詞が用いられることを主張した。また、いずれかに言い換え可能な場合には、状況・条件を表すḥāl ではないとみなすべきであると主張した。

発表者 山越康裕(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授)

モンゴル語族のひとつ、ハムニガン・モンゴル語では所有者と被所有者の関係(「○○の△△」)をあらわすいくつかの形式があり、その使い分けが譲渡可能性(alienability)によっている。この譲渡可能性による区別は、譲渡可能接辞によって同じような区別をおこなうツングース系のエヴェンキ語の影響と考えられる。しかしながら、

a. モンゴル語族にも譲渡可能性による区別がもともと存在し、エヴェンキ語の影響下にあったハムニガン・モンゴル語にのみそれが保持されたのか、

b. モンゴル語族には譲渡可能性による区別がなく、後にハムニガン・モンゴル語で区別されるようになったのか、

が不明確であった。

そこで、13世紀のモンゴル語で書かれたとされる『元朝秘史』を対象に、中期モンゴル語において譲渡可能性による区別があったのかを検証し、

1)『元朝秘史』モンゴル語にはハムニガン・モンゴル語のような譲渡可能性による相補的な区別は見られないこと、

2) ただし譲渡可能性に関与していると考えられる傾向がみられること

3) おそらく『元朝秘史』モンゴル語よりのちの時代に被所有者に後続する人称代名詞属格形が付属語化していくのにともなって、譲渡可能性による区別がハムニガン・モンゴル語で発達していったと考えられること

を結論として述べた。

発表者 大西秀幸(東京外国語大学大学院博士後期課程)

チベット=ビルマ語派、ヌン語支に属するラワン語には中動・再帰的な意味を実現すると先行研究に指摘される-shìという形式がある。同時に、-shìには別の用法として、事象が状態的であることを示すとも指摘されている。両者は一見全く別の機能だが、「事象の他動性を低める機能」という一般化が可能である。さらに、近しい系統の言語の同源形式を観察すると、祖形の段階で、「他動性を低める」機能を持つ接辞が存在し、ラワン語に分化してから再帰的な用法を持つようになったと推定できる。

発表者 石塚政行(東京大学大学院博士課程, 日本学術振興会特別研究員)

本発表では、行為主と被行為主が同一であるような事態(直接再帰)を表すバスク語の二つの構文を取り上げ、どのような動詞がどちらの構文に現れるかを論じた。二つの構文とは、再帰的名詞句bere buruaを直接目的語とする他動詞文(再帰構文)と、絶対格の主語を取る自動詞文である。

まず、先行研究で自動詞文のみに現れるとされている動詞は、主に身繕いを表す動詞であることを指摘した。これらの動詞は低ナファロア方言では再帰構文にも現れることも述べた。

次いで、再帰構文のみに現れる動詞は方言ごとに異なることを指摘した。さらに、低ナファロア方言では、1)被行為主が不可逆的な変化を被る事態、2)被行為主が変化をまったく被らない事態という2種類の事態を表す動詞は再帰構文のみに現れる、と主張した。

発表者 日高晋介(東京外国語大学大学院博士後期課程、日本学術振興会特別研究員DC)

ウズベク語の-sizは、形容詞を形成する接辞であり、名詞語幹で表される事物の欠如・不足を表すとされている。ウズベク語には、-sizと意味的に対称な-liという接辞もあり、名詞語幹で表される事物の所有を表すとされている。従来のウズベク語の研究では、-sizと-liの意味的な対照性のみが注目されている。管見の限りでは、このような両者の形態統語的ふるまいの差異に注目した先行研究は存在しない。

本発表では、欠如を表す-sizの形態統語的ふるまいを、所有を表す接辞 -liと対照しながら記述する。そして、両者の大きな違いとして、-sizは前部要素に複数接辞や所有人称接辞を含む名詞語幹・人称代名詞・指示詞をとることができるのに対し、-liはこれらの前部要素をとることはできない、ということを指摘する。以上の考察を基に、-sizは単なる形容詞派生接辞ではないと結論づける。

発表者 梅谷博之(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所特任研究員)

本発表は、モンゴル語ハルハ方言の動詞派生接辞-sについて記述した。管見の限り、この接辞について言及している先行研究は見当たらない。

まず、-sによる派生語が、「~と言う」「~について話す」などの意味を表すことを指摘した。-sによる派生語は、主にDAT X-s-aad bajx jum bajxguj, DAT X-s-aad bajx jum alga, DAT X-s-aad bajx juu bajx veといった決まった表現で用いられる(“DAT”は与位格名詞句を表す;“X”は接辞-sが付加される語基を表す;-sの後の-aadは完結を表す副動詞語尾を表す)。そしてこれらの表現はいずれも、「DATが「X」とうるさく言わない(言うべきではない)」「DATがXに関して気にしない(気にするべきではない)」「DATがXに関して特に言及することを持たない」といった意味を表す。

次に、-sおよび、-sによる派生語の形態的な特徴を3つ指摘した:(i) -sによる派生語は、屈折形のうち、完結を表す副動詞形のみで現れる;(ii) -sは他の派生接辞同様、語(語基)に付きうるが、それ以外にも句や文・発話といった語よりも大きい単位にも付きうる;(iii) -sは動詞の屈折接辞の後にも現れうる。

発表者 大槻知世(東京大学大学院修士課程)

本発表では、青森県西部で話される津軽方言の文末詞(終助詞とほぼ同義)「ナ」「バ」「ガ」の分析を試みた。先行研究では、主に疑問文における分布状況などから、これらは同等の意味的・機能的地位にあるとして一様に扱われてきた。

しかし本発表では、実は平叙文にも生起する「ナ」「バ」「ガ」の共起関係と連接順序に注目し、これらにおいて認められる一定の傾向は、文末詞間の差異を反映していると考えた。現時点での結論として、中右実(1992『認知意味論の原理』大修館書店:442)の階層意味論にならい、津軽方言の「ナ」はDモダリティ(発話態度)に、「バ」「ガ」はSモダリティ(命題態度)に属すると言うことができる。

発表者 渡辺己(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授)

スライアモン語はセイリッシュ語族の中央語派(海岸語派)に属し、その最北に位置する言語である。スライアモン語には4つのアプリカティブの接尾辞がある。ここではそのうちの-ʔəm ‘Indirective’の歴史的起源について考察した。このアプリカティブの接尾辞は生産性が高く、自動詞語幹、他動詞語幹の両方で見られる。この接尾辞が付加された語幹の目的語は受益者である場合が多い。もとの語幹が他動詞の場合、論理的な被動者は斜格名詞項として扱われる。述部には最大で2項までしか表わせないためである。これと同じ機能は、他の多くのセイリッシュ語では、セイリッシュ祖語に再構できる*-xiという接尾辞が担い、スライアモン語のこの接尾辞は後に発達したものだと考えられる。興味深いことに、スライアモン語のすぐ南に位置するシーシェルト語でも、この特徴が見られる。すなわち、シーシェルト語では同じ機能が-émという接尾辞で表わされる。スライアモン語の-ʔəmとシーシェルト語の-émはともに、セイリッシュ祖語の自動詞接尾辞*-(V)mにさかのぼると考えられる。この接辞にアプリカティブの機能を担わせるようになったのは、これら2言語が分岐する前だと考えられる。

発表者 蔡熙鏡(チェ ヒギョン) (東京外国語大学大学院博士後期課程)

2013年12月5日~7日に韓国のソウル大学・アジア研究所で開催された第11回ソウル国際アルタイ学会について報告した。まず、大会の概要について紹介したのち、個人の研究発表から白尚燁氏(北海道大学大学院博士後期課程)の“Verbal derivational suffix -du in Udihe”と江畑冬生氏(新潟大学)の“Quoted imperative statements in Sakha: Between direct and indirect speeches”を取り上げ、発表の概略を報告した。

発表者 川村大(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

早稲田大学において11月30日・12月1日の両日行われた日本語文法学会第14回大会について報告した。概況を報告した後、1日目のシンポジウム「動詞基本形を考える」(パネリスト:須田義治、仁科明、土岐留美江、コメンテーター:野田尚史、司会:井島正博)を取り上げ、やや詳しく紹介した。

発表者 吉岡乾(日本学術振興会特別研究員(PD), 東京外国語大学非常勤講師)

神戸市外国語大学で11月23・24日に行われた147回大会について報告した。1日目の研究発表から「シンハラ語における授受補助動詞と結び付く前項動詞について」(デヒピティヤ・スランジ・ディルージャ氏)・「オリヤ語における二重目的格制約」(山部順治氏)に関して、報告者が概略を紹介した。

発表者 三宅登之(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

2013年10月26日(土)・27日(日)の2日間にわたり東京外国語大学で開催された、日本中国語学会第63回全国大会について報告した。その中でも特に、中国社会科学院語言研究所の沈家[火+宣]氏による講演「双音化在漢語語法中的地位和作用」(2音節化の中国語文法における位置づけと働き)と、ワークショップ「指称の範疇化と「存在」の問題をめぐる考察―歴史文法の観点から―」の中で行われた、東京大学の木村英樹氏による発表「‘referentiality’と’reality’―モノ・サマ・コトの現実性と有標化をめぐる問題―」について、その骨子を紹介し、それらの中国語学の研究の潮流の中における位置づけなどについても解説した。

発表者 早津恵美子(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

静岡大学静岡キャンパスにおいて10月26・27日に行われた秋季大会について報告した。両日のプログラムの概要を紹介し、シンポジウム「日本語史はいかに叙述されるべきか」について司会の大木一夫氏による「趣旨説明」にもとづいて概略を紹介した(パネリストは、肥爪周二氏(音韻史)、青木博史氏(文法史)、矢田勉氏(文字・表記史)、指定討論者は、小野正弘氏(語彙史))。そして、研究発表のうち「テクストにおける空間的配置動詞のアスペクト・テンス形式の意味と機能」(呉揚氏)をやや詳しく紹介した。

発表者 小山内優子(東京外国語大学大学院博士後期課程)

中期朝鮮語では「連体形+形式名詞dA (こと)」による補文節(dA補文節)と名詞形語尾-om~-umによる補文節(-om補文節)が相互に置き換え可能だと言われているが、如何なる環境においても置き換えが可能なのではない。本発表の目的はこれら2つの補文節の棲み分けを明らかにすることである。本発表の主な観察は以下の2つである。まず、dA補文節は主に知覚や知識に関する動詞の補語として現れるが、-om補文節にこのような制限はない。特にar- (知る)の補語になる場合はdA補文節が用いられる傾向が顕著である。第2に、-om補文節は格助詞・副助詞やコピュラを伴って比較的自由に文の成分になり得るが、dA補文節につく格助詞や副助詞は限られている。これは、通時的には形式名詞のdAに助詞やコピュラがついた形であっても共時的には補文節ではなく、「連体形+dA+助詞/コピュラ」の形が既に語尾の一部として文法化している(或いは文法化の過程にある)ためであると考えられる。

発表者 日高晋介(東京外国語大学大学院博士後期課程)

本発表では、次の二点を明らかにした。すなわち、①非定形動詞による連体修飾構造は形動詞(形容詞的動詞)のみならず動名詞によっても可能である、②なおかつ動名詞による連体修飾構造は「外の関係」(寺村1975)を示す傾向にある、という二点である。

従来のウズベク語の参照文法書(Kononov 1960, Bodrogligeti 2003)では、非定形動詞による連体修飾構造として、形動詞+主要部名詞という構造のみが記述されてきた。ところが、ウズベク語の新聞記事では、動名詞を用いた連体修飾構造も見られる。さらに、テキスト内ではその連体修飾構造は外の関係のみ表す(母語話者の内省によると、内の関係も表すことが可能である)。

上記に加えて、その連体修飾構造がComrie (1998)が提示したチュルク諸語(トルコ語-(y)An, -DIKとカラチャイ・バルカル語-GAn)の連体修飾構造と異なっていることも示す。

発表者 長屋尚典(大学院総合国際学研究院講師)

タガログ語にはma-という接辞がいくつか存在する。本発表では、このうち、非行為者焦点他動詞に規則的につくma-について統語論的・意味論的分析を行う。本発表の主な発見・分析は以下の通りである。第一に、このタイプのma-動詞は、自発、意図成就、可能、そして受身の4つの用法を持つ。自発は「行為者の意図にかかわらず行為が実現すること」、意図成就は「行為者の意図通りに行為が実現すること」、可能は「行為者が意図した行為が実現する能力や状況が存在すること」を表現する。これらのma-動詞において行為者項が削除されたのが受身である。第二に、以上で記述したma-動詞の用法には、他動詞的事態の成立局面のみをプロファイルし、行為者の意志決定行為は後景化するという共通点がある (cf. DeLancey 1985)。第三に、無標の非行為者焦点動詞は、他動詞的事態の成立のみならず行為者の意志決定行為までもプロファイルする点で、ma-動詞と対立する。

研究会「アフリカ諸語のイベントの統合のパターンに関する研究」」

発表者 松尾愛(東京外国語大学大学院博士前期課程)

本学AA研で7月6日・7日に行われた研究会「アフリカ諸語の情報構造と言語形式の類型論的研究」、研究会「アフリカ諸語のイベントの統合のパターンに関する研究」および中野教授追悼セム語研究集会について報告した。「サーミア語におけるイベント統合と時制」(稗田乃氏)、“Transitivity and Information Structure (especially Focus) in West African Benue-Congo languages - Igbo, Kana, Yukuben, Kuteb, Hone”( Anyanwu, Rose-Juliet氏)などの研究発表に関して概略を発表者が報告した。ならびに「コーパス分析に基づく古典アラビア語7形と8形の使い分け- 8形の機能分析を中心に-」に関して発表者の調査結果の概要について報告した。

発表者 ツェジワンモ(東京外国語大学大学院博士前期課程)

本発表では、カム・チベット語ティンドゥ方言の動詞述部の構造について概要を述べた上で、助動詞 ʈhɔ23の意味と機能について、=dɯと比較しつつ、証拠性の観点から考察を行った。特に、状態動詞述語文については、動詞の種類や人称との関係も踏まえ、詳細な分析を示した。その結果、以下のことを明らかにした。今現在の非視覚に基づく評価を述べる場合にはʈhɔ23が、視覚に基づく評価を述べる場合には=dɯが用いられる。前者を「内的評価」、後者を「外的評価」とする。過去の知覚に基づく評価を述べる場合には、ʈhɔ23を用いることはできず、内的評価か外的評価かにかかわらず=dɯが用いられる。

発表者 川村大(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

大阪大学において6月1日・2日の両日行われた日本語学会2013年度春季大会について報告した。概況を報告した後、2日目の口頭発表から動詞否定形のアスペクト的意味に関する発表2件、すなわち、井上正哉氏「意味の上でアスペクト対立を示す肯否対立―現代日本語の動詞文を例に―」と松田真希子氏・庵功雄氏「限界性を有する事態に対する否定の応答形式をめぐって」とを取り上げて、やや詳しく紹介した。

発表者 吉岡乾(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・日本学術振興会特別研究員)

茨城大学水戸キャンパスで6月15・16日に行われた146回大会について報告した。1日目の研究発表から「「父は並ぶもののない長者だった」-アイヌ語における関係節を用いた最上級表現-」(ブガエワ・アンナ氏)・「モンゴル語におけるpreverbと動詞との間の結合度」(梅谷博之氏)に関して、報告者が概略を紹介した。

発表者 橋本大樹(東京大学大学院修士課程)

本発表では、主に以下の2点を明らかにした。まず1つは英語や独語などの短縮語形成で主張されてきたテンプレートに基づいた短縮語形成(templatic truncation)の他に、基体の韻律構造に基づいた短縮語形成(structure-dependent truncation)が存在することである。前者の短縮語形成の場合常に短縮語の出力は同じ長さになるが、後者の場合基体の韻律構造によって短縮語の長さは変わる。例えば英語の短縮語形成の場合常に2モーラ音節(e.g. Mortimer → Mort, Angela → Ange)の出力形式が派生されるが、日本語やマレー語の短縮語形成の場合基体の韻律構造によって長さが変わるのである。(e.g. ビルディング → ビル (2モーラ)、コスメティック → コスメ (3モーラ)、イントロダクション → イントロ(4モーラ))

もう1つは、基体の韻律構造に基づいた短縮語形成(structure-dependent truncation)は、基体の韻律構造のうち最も上位の主要部・依存子関係に基づいて長さを決定しているということを明らかにした。このタイプの短縮語形成として、日本語の他にマレー語が挙げられる。

発表者 山田怜央(東京外国語大学大学院博士後期課程)

2013年5月18日(土)と19(日)の2日間に渡って名古屋大学東山キャンパスにて開催された日本ロマンス語学会第51回大会の報告を行った。その内、初日の統一テーマについての発表より、京都大学大学院の坂口友弥氏による「ロマンシュ語スルシルヴァン方言の助動詞の選択性」、北海道大学大学院のCespa Marianna氏による「イタリア語における過去を表す時制について ―近過去・遠過去・現在形―」の2発表を、2日目の自由テーマ発表より、滋賀短期大学金澤雄介氏による「古サルデーニャ語におけるクリティックの出現位置についての基礎的考察」を紹介した。

発表者 髙見あずさ(東京外国語大学大学院博士前期課程)

愛知県豊田市旧小原村の方言(以下、小原方言)の-(i)jorについて、現地調査で得たテキストデータから用例を観察し、以下の2点を明らかにした。

①後接するテンス形式(-(r)u / -(i)ta)によって文の主語人称制限に差が生じる

②後接するテンス形式によって証拠性の意味的制限が異なる

この-(i)jorは、西日本諸方言に見られる「ヨル」に相当する形式であり、これまで「ヨル」は「トル」との対立によってアスペクトの範疇で論じられる傾向にあった。しかし、「ヨル/トル」がアスペクトという一つの文法範疇を構成しない方言もある。その事例として、小原方言の-(i)jorの例を提示した。

-(i)jorの用例を観察したところ、非過去テンス-(r)uが後接する場合には、その文の主語には3人称しか用いることができないとわかった。1、2人称が使えないという事実から、joruが目撃(visual)を必要とすることが示唆され、面接調査でも「目撃した行為の現場描写」が必須であることを確認した。一方、過去テンス-(i)taが後接する場合には、人称制限はなく目撃が情報源である必要もない。jottaの人称・情報源の制限がなくなることを説明するには、さらに調査を必要とする。

発表者 小山内優子(東京外国語大学大学院博士後期課程)

本発表では、同一の原典をもつ3つの中期朝鮮語資料、『釈譜詳節』(1447年)、『月印釈譜』(1459年)、『法華経諺解』(1463年)を用いて、中期朝鮮語の「名詞化」(補文化)の手段について予備的な考察を行った。調査範囲内の用例を見る限りでは、文体が漢文直訳体であれば名詞形語尾{-om/-um}が多く現れ、口語的であれば「用言連体形+依存名詞dA(こと)」を取りやすいという可能性が考えられることを示した。

発表者 新永悠人(東京外国語大学大学院博士後期課程, 日本学術振興会特別研究員(PD))

本発表の対象方言は、奄美大島の島内南西部の宇検村湯湾集落で話されている方言(以下、湯湾方言)である。湯湾方言には複数を表す文法的形態素が3つ存在する。即ち、-kja、-taa、nkjaの3つである(初めの2つは接辞、最後の1つは接語である)。本発表では、以下の2点を考察した。

(1)湯湾方言の複数を表す形態素と名詞句階層との関連

(2)湯湾方言の複数を表す形態素の意味的特徴

1点目に関し、上記3形態素のいずれを選ぶかは、先行する名詞の種類によって決まることを示した。この時、その名詞の種類が、言語類型論において名詞句階層と呼ばれるものと対応することを示した。

2点目に関し、上記3形態素の表す意味が、通言語的に「複数」(特に、associatives = associativeplural = group plural)と呼ばれる意味(日本では、「近似複数」と訳されることがある)とは異なる特徴を持つことを述べた。この湯湾方言に観察される用法は、通言語的にはまだ少数の言語にしか観察されていない特別な複数の用法(Corbett. 2010. Numbers. CUP: 234-242の“special uses”)の一つであると考えられる。

発表者 蔦原亮(東京外国語大学大学院博士後期課程)

本発表ではスペイン語における習慣・総称表現のバリエーションを概観し、習慣・総称性を表す副詞が未来形と基本的に共起が不可である理由、ならびに共起が可能となる条件を考察することで、そうした副詞の性質を記述することを試みた。

具体的には、まず、スペイン語の習慣・総称表現としては、動詞単体によるもの、動詞と副詞の組み合わせによるもの、そして迂言法によるものの計3パターンがあるとし、この分類の根拠となる統語・意味論上の根拠を紹介した。

次に、スペイン語において未来形と習慣の副詞の共起が不可能である理由は、意味・論理上のものであるとし、仮定・話者の主観性を強く表す句を付け加えることで共起が可能になることを示した。

発表者 髙橋康徳(東京外国語大学大学院博士後期課程)

本研究では、上海語で観察される2種類の変調(広用式変調・窄用式変調)がどのような体系を構成しているのかを考察した。考察の際には、特に音韻レベル以外の要因(形態統語的要因・音声的要因)がもたらす影響に注目した。

上海語では、第1音節の声調が(複数音節からなる)語全体のピッチを決定する広用式変調と限定された句構造のみで適用される窄用式変調という2種類の変種が存在する。1980年前後から生成音韻論の枠組みを利用した上海語変調の分析は広く行われてきたが、音韻レベル以外の要因が上記の2種類の変調とどのように関わるのかはこれまでほとんど考察されてこなかった。

本研究では【1】形態統語的要因が広用式変調の変種の出現分布に与える影響、および【2】窄用式変調が持つ音声的な特性を考察した。まず、従来の研究が自由変異と解釈していた広用式変調の変種の出現分布が形態統語構造によって大きく偏ることを指摘した。次に、音韻的な解釈(水平声調化および声調中和現象)と音声的な解釈(発話速度に応じたピッチの連続的な変化)が提案されている窄用式変調の音声実現を音響音声学的に記述し、後者の解釈が妥当であることを示した。以上の2つの考察を総合した上で、上海語の変調体系は形態統語・音韻・音声レベルにまたがっていることを明らかにした。

発表者 発表者:熊倉英己(東京外国語大学大学院博士後期課程)

本発表ではスペイン語において使役交替を示す動詞グループを対象とし、その自動詞構文における再帰代名詞のseの有無に関する研究報告を行った。自動詞構文でseを必須要素とする使役交替動詞(abrirse:英open, romperse:英break, etc.)の事象構造は「活動」、「到達点」、「結果状態」の3局面を備えているのに対し、自他同型の使役交替動詞(aumentar:英increase, hervir:英boil, etc.)の事象構造は上記の3局面を満たしていない。この言語事実を踏まえ、事象構造の違いこそが、自動詞構文におけるseの出現の有無に関与すると主張した。

発表者 久野 悠(東京外国語大学大学院博士後期課程)

スペイン語には“自分自身を・自分自身に”という意味で用いられる再帰代名詞(me, te, se, nos, os, se)がそのような再帰的な意味を失い強意の意味を表す用法が存在する。本発表ではこれらのseに関する先行研究を概観し、その後「稼ぐ・勝つ」に当たる “ganar”に見られる再帰代名詞の用法を考察した。

Montserrat Sanz y Itziar Laka (2002)は他動詞に見られる強意の再帰動詞を「他動詞構文のアスペクトのseは動詞を含む述部が計測可能な補語によって限定される場合にのみ共起可能であり、再帰代名詞が出現しない述部とは過程→極点→結果状態が認識される点で異なる」と定義している。この定義に従えば、“フアンはパエリアを食べた”となるa. Juan comió la paella.と b.Juan se comió la paella.では、非再帰形のa.では単に“フアンはそのパエリアを食べた”という“行為”を述べるのに対し、再帰形のb.では“フアンがそのパエリアを食べて行き、最終的にそのパエリアを消費することで、結果としてパエリアが消費された”という点まで言及される点で異なると解釈される。

こうした他動詞の再帰・非再帰の差は、同じく他動詞で「勝つ・稼ぐ」を意味する “ganar”にも観察されるが、再帰形の容認条件としてMontserrat Sanz y Itziar Lakaで述べられる“計測可能な補語による限定”以外にも、“動作主性”や“比喩的な獲得”(“賞賛や信頼などを得る”)などといった要因が関わっていることから、非文とされる例文と容認されるケースを比較し、その原因の説明を試みた。

発表者 風間伸次郎(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

九州大学で11月24・25日に行われた145回大会について報告した。「アイヌ語十勝方言における証拠性と叙述類型」(高橋靖以氏)、「サハ語(ヤクート語)の勧誘形における「双数」の解釈」(江畑冬生氏)、「上甑島瀬上方言における清濁の対立」(黒木邦彦氏)、などの研究発表、ならびにシンポジウムにおける定延利之氏の「述語の格体制からみた構造と意味の対応とズレ」に関して、報告者が概略を紹介した。

発表者 三宅登之(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)

本発表では、まず前半で日本中国語学会について、その組織の概略や活動内容を中心に、紹介を行った。後半では、まず2012年10月27日・28日の両日に同志社大学で開催された日本中国語学会第62回全国大会について、全体的紹介を行った。続いて研究発表の一例として、日本語と中国語の対照研究の色彩の濃い、「発見表現が成立するための語用論的条件 ―名詞一語文と存在文を中心に―」(筑波大学大学院生・上田裕氏)を取り上げ、その主張を概観した後、全体で質疑応答を行った。

発表者 江畑冬生(アジア・アフリカ言語文化研究所、 日本学術振興会特別研究員(PD))

発表者は2012年7月2日から9月23日まで、東京外大の派遣プログラム(短期派遣EUROPA)によりドイツ・トルコに滞在した。ドイツでは、チュヴァシュ語を専門とし広くチュルク諸語・ウラル諸語・スラブ諸語に通暁するAndreas Waibel氏のもと、チュヴァシュ語・ハカス語の言語構造、チュルク諸語の通時的問題などを学んだ。トルコでは第16回ICTLに参加し、2件の研究発表を行った。そのうちの1つである"Derivation from plural stems in Tyvan and Sakha" と題する発表(ロシア・サンクトペテルブルグのArzhaana Syuryun氏との共同発表)について紹介する。

通言語的に屈折プロセスは派生プロセスの外側で生じる。しかしトゥバ語およびサハ語には、複数接辞に後続しうる派生接辞がいくつかある。本発表ではまず、トゥバ語では2つの派生接辞が、サハ語では4つの派生接辞が複数接辞に後続しうることを示した。次に、このような特異な形態素順がなぜ生じるのかについて、屈折と派生の区別が必ずしも離散的でないという考え、派生における脱範疇化が段階的であるという主張から説明を与えた。

発表者 早津恵美子(東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授/日本語学)

福冨麻子(東京外国語大学大学院総合国際学研究科研究生)

名古屋大学において10月27日・28日に開催された日本語文法学会第13回大会について報告した。27日のシンポジウム「文法はどのように生まれ・育つのか」の内容を簡単に紹介し、28日に行われたパネルセッション、チュートリアル、招待講演、研究発表について概略を報告した。その後、本大会で研究発表を行った福冨麻子が当日の発表をやや簡略にしたものをレジュメをもとに発表し、参加者と質疑応答を行った。福冨の発表要旨は次の通りである。タイトル:現代日本語の類義表現「にぎやか」と「盛ん」

―語彙的特徴と統語的特徴の相関による分析―「にぎやか」と「盛ん」は、語彙的な意味だけでなく、統語的な特徴においても共通点・相違点がみられた。「にぎやか/盛んな祭り」のように声・音の存在量が多く勢いのある事柄を表す出来事名詞や「にぎやか/盛んな交流」のように人・物事の存在量が多く勢いのある事柄を表す動(作性)名詞が被修飾名詞である場合、両語は置き換えられ類義表現をなす。しかし「にぎやかな街」が自然であるのに対し、「盛んな街」はどこか不十分に感じられ、「芸術が盛んな街」のように表す必要がある。「にぎやか」が性質や状態など属性を表すのに対し、「盛ん」は属性を表す場合、主体に内在するコトの生起の在り様を表す必要があり【Xが盛んなN】という構文をとることになる。「芸術が盛んな街」はこのことが具現化された表現であり、人の性質を表す「血気盛ん」は主述の関係にある複合語で「血気盛んな若者」という表現もまた【Xが盛んなN】という構文からなる。

発表者 堀口大樹(東京外国語大学大学院博士後期課程)

本発表の目的は、①ラトヴィア語における借用語の動詞への接頭辞付加のメカニズムや数的動向を概略し、②規範主義の「言語文化論」で批判される、借用語の動詞をPFV(パーフェクティヴ)化する接頭辞付加を、言語の実態に基づいて解釈、記述することであった。

借用語の動詞への接頭辞付加は、ラトヴィア語本来の動詞への接頭辞付加に比べ、語形成のプロセスへの話者の関与が観察できる現象であり、それは既存の語形成モデルからの類推に基づいて行われる。

発表者は、新聞データベース(www.news.lv)を用い、借用語の基動詞(接頭辞の付加されていない動詞)とその接頭辞動詞の用例を調査した。1230の借用語の基動詞に対して最も付加されるのは、接頭辞no-である(40.0%)。

言語文化論では、借用語をPFV化する接頭辞の多くがその余剰性により批判される。しかし、アスペクト対立の内容やその表出が元来相対的なものであることから、アスペクト論に拠らない言語文化論の批判は言語の実態に拠らず、根拠が薄いものとなる。

他の接頭辞と比較して、接頭辞no-は基動詞の語彙的関連性が希薄であったり、空間的意味を介さずに基動詞をPFV化する。この結果、接頭辞no-は基動詞のPFV化に“特化した”接頭辞として、幅広い語彙的意味の動詞に生産的に付加される。

発表者 巽智子(東京外国語大学大学院博士後期課程)

メキシコにおける先住民言語一般について簡単に概観した後、発表者の修士論文の内容の一部を紹介した。メキシコ南東部で話されるサユラ・ポポルカ語では、反転(inversion)がみられる。反転体系においては、人称および意味役割の標示が参加者間の階層関係によって説明できる。本発表では、反転の形態統語論の記述を行った上で、体系を類型的に特徴付けた。また、反転をめぐる主な理論的枠組みを示した。

発表者 小山内優子(東京外国語大学大学院博士後期課程)

2012年10月6日~7日に福岡大学で開催された第63回朝鮮学会大会について報告した。まず、大会の概要を紹介したのち、個人の研究発表から一色舞子氏(北海道大学大学院博士後期課程/JSPS DC2)の「補助動詞「-(て)おく」と「-어 두다」における意味拡張 ―中古・中世日本語及び中期朝鮮語資料を中心に―」を取り上げ、発表の概略を報告した。

発表者 長屋尚典(国立国語研究所・日本学術振興会特別研究員(SPD))

タガログ語はオーストロネシア語族西マラヨ・ポリネシア語派に属し、フィリピン共和国マニラ首都圏を中心に話されている言語である。この言語を含むフィリピン諸語は「フォーカス・システム」(焦点体系)と呼ばれる動詞形態論を持つことで知られているが、その実際の機能は複雑でよく分かっていない部分も多い。そこで本発表では、フォーカス・システムの多機能性とその言語類型論的意味について考察した。具体的には、この動詞形態論に、よく知られたヴォイス対立表示機能だけでなく、格助詞機能、自他交替機能、名詞化機能、情報構造表示機能が存在することを指摘した。格助詞機能とはフォーカス・システムが格標示を助ける役目をもつことであり、自他交替機能はフォーカス・システムが動詞派生接辞としても機能していることである。名詞化機能とはこの動詞形態論が項名詞化の働きももっていることであり、それはさらに焦点と前提という情報構造を表現し分ける機能へとつながっていく。質疑応答では、これら諸機能のうち、名詞化機能がもっとも生産的で重要な機能であり、かつ、歴史的にもっとも古い機能であることも指摘した。

発表者 髙橋健太郎(東京外国語大学大学院博士前期課程)

本発表は2012年6月30日に関西外国語大学で行われた日本ウラル学会第39回大会の報告である。今回は当日行われた6つの発表のうち「フィンランド語のE不定詞具格形として現れる動詞の意味特徴」(坂田晴奈氏)を報告した。フィンランド語のE不定詞具格形をA不定詞変格形と比較しながらその意味特徴について考察し、結果としてE不定詞具格形は人間の感情や態度と密接に関わるものが多いと結論付けた。

発表者 吉岡乾(東京外国語大学大学院リサーチ・フェロー)

東京外国語大学で6月16・17日に行われた144回大会について報告した。1日目の研究発表から「ウズベク語のいわゆるsuspended affixationについて」(吉村大樹氏)・「バスク語レクンベリ方言における能格と同様の機能を持つ絶対格」(石塚政行氏)に関して、報告者が概略を紹介した。

発表者 児島康宏(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所特任研究員)

グルジア語の補節では、動詞が(i)義務的に直説法である場合、(ii)直説法でも接続法でもよい場合、(iii)義務的に接続法である場合がある。本発表では、どのような場合に接続法が用いられるかについて、主節の事態と補節の事態のあいだの時間的な関係をもとに検討した。主節の述語による時間指示の制限がない場合には、補節の法は直説法にも接続法にもなりうる。否定的な命題態度が含意されていれば、直説法の代わりに接続法を用いることができる。それに対し、主節の述語による時間指示の制限があれば、補節の動詞は義務的に接続法になる。また、ある種の主節の述語は補節の動詞のアスペクトの選択も制限することがある。主節の述語によるこのような制限は、2つの節の結びつきの強さの度合いを反映したものであると考えられる。

発表者 塩原朝子(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授)

本発表ではインドネシア周辺の言語の感覚・感情表現について、各言語の基本形の構文、派生形の構文における主語の意味役割に注目しながら概観した。

インドネシア西部の言語であるインドネシア語(オーストロネシア、西マラヨ=ポリネシアサブグループ)では、基本形の構文においては経験者を表す語が主語として扱われ、派生形(使役接辞-kanに派生形)の構文においては感覚・感情の対象(刺激)を表す要素が主語として扱われる(例:silau「(人が)まぶしがる」 ? silau-kan「(光などが)まぶしい」))。一方、インドネシア語と同じ系統に属するスンバワ語では、基本形の構文においては感覚・感情の対象を表す要素が主語として扱われ、「影響を被る」という基本的意味を表す接辞ke- / geN-を用いた派生形の構文において経験者を表す要素が主語として扱われる(例:sela「(光などが)まぶしい」 ? ka-sela 「(人が)まぶしがる」)。インドネシア語とスンバワ語は多くの形態統語論的共通点を持つ同系の言語であるにもかかわらず、この二者において基本形の「主語」の意味役割が一定していないのは、部分的には、「主体」として扱うべき事物を一通りには決めがたいという感覚・感情表現の意味的特徴によるものであると考えることができるであろう。一方、インドネシア東部の言語では、身体名称が感覚・感情表現の主語として扱われる。(クイ語(パプア諸語、アロール島)の例:「私の胸が風に吹かれる」→「私は悲しい」)

発表者 川村大(東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授)

千葉大学において5月19・20日の両日行われた日本語学会2012年度春季大会について報告した。概況を報告した後、2日目の口頭発表から森勇太氏「近世上方における連用形命令の成立―敬語から“第三の命令形”へ―」、吉田永弘氏「「る・らる」における肯定可能の展開」の2件を取り上げ、やや詳しく報告した。

本発表では、南琉球八重山波照間方言(以下、波照間方言)のアクセント体系を報告した。波照間方言のアクセントに関して、従来の研究では低平型(あるいは平板型)と尾高型(あるいは起伏型)の2つの型があるとされてきた。しかし、発表者は[1]下降、[2]平進、[3]上昇の3つのアクセント型を認める。結論として、語中の何音節目あるいは何モーラ目に下がり目・上がり目があるかということよりも、3つのうちどの音調パターンを持つかが弁別的であることから、3型アクセント(N型)であり、語声調とも言えることを報告した。

発表者 長崎郁(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所研究員)

本発表では、コリマ・ユカギール語の分詞について、[1]統語的機能の多様性、[2]形式の違いおよび統語的機能の違いによる動詞的・名詞的範疇の標示、[3]派生形式である結果名詞との違い、について論じた。特に、[3]に関しては、形式や統語的機能によって形態的に標示しうる範疇に差があること、分詞と派生形式との違いは動詞的範疇をどの程度標示できるかという点にあることを指摘した。

発表者 大西秀幸(東京外国語大学大学院博士後期課程)

2012年4月7日に、京都府の京都大学ユーラシア文化研究センター(羽田記念館)で第26回チベット=ビルマ言語学研究会が開催された。そこで16名の参加があり2本の発表が行われた。本報告では、研究会の様子や雰囲気を伝えるとともに、富田愛佳(京都大学教務補佐員)による「タイ・ルー語数量名詞句における非標準的語順について」に関する発表の報告をおこなった。

発表者 長崎郁(アジア・アフリカ言語文化研究所研究員/記述言語学、ユカギール語)

大塚行誠(アジア・アフリカ言語文化研究所研究員/記述言語学、チベット・ビルマ語派)

2012年1月5日から1月8日の4日間に、オレゴン州ポートランド市のHilton Portland Hotel (& Executive Tower)でアメリカ言語学会(Linguistic Society of America)大会が開催された。例年通り、本大会と同時に5つの学会の大会が開催された。それらは、アメリカ先住民諸語学会(The Society for the Study of the Indigenous Languages of the Americas)、アメリカ方言学会(American Dialect Society)、アメリカ名前学会(American Name Society)、北アメリカ言語学史学会(North American Association for the History of the Language Sciences)、ピジン・クレオール言語学会(Society for Pidgin and Creole Linguistics)である。これら6学会の大会は、朝9時あるいは朝8時から夜遅くまで19会場で同時におこなわれた。およそ104件のレギュラーセッション(発表20分・質疑10分)のほか、116件のポスター発表、9件のシンポジウム、6件のワークショップ/パネルがあり、その他、学会長の講演や言語再活性化に関する映画の試写会、大学院生向けのチュートリアルなどがあった。本報告では、大会の様子や雰囲気を伝えるとともに、Paul Kroeber (インディアナ大学)によるオレゴン州沿岸部の言語における“predicative possession”に関する発表、Marianne Mithun (カリフォルニア大学サンタバーバラ校)によるイロコイ諸語のモダリティに関する発表の報告をおこなった。

発表者 荒川洋平(留学生日本語教育センター准教授/認知言語学)

2011年11月に編著を行った『日本語多義語学習辞典 名詞編』に関して、語彙教育および語彙学習に関する問題点(学習者側・教員側の問題、および辞書に構造的な問題)、本辞書の編纂に至った経緯、その理論的背景に関して発表した。さらに、見出し語「山」を例に、本辞書の骨子である多義ネットワークの具現化について述べた。また、和語である見出し語を漢字で表記した時に生じる意義のオーバーフローならびにウェブ化の必要など、今後の課題に関してもふれた。

発表者 鳥越慎太郎(大学大学院博士後期課程)

本発表では日本人学習者によるポルトガル語の直説法未来と直説法過去未来(条件法)の使用について、(1)使用語彙、(2)使用表現、(3)接続法形式による誤用、及び(4) go-future形式の使用との関係の4つの観点を研究設問とし、書き言葉対訳データ(非公開)にもとづいて概観的に検証、考察した。

発表者 風間伸次郎(大学院総合国際学研究院教授/ツングース諸語、言語学)

大阪大学で11月26・27日に行われた143回大会について報告した。「フィンランド語における出格補部の目的語性」(太田樹氏)、「古典ナワトル語の多重人称標示の形態統語論的解釈」(佐々木充文氏)、「完了相を標示するテイタと証拠性表現との関連性」(梅野由香里氏)、「英語の動詞連続構文について」(森下裕三氏)などの研究発表に関して、報告者が概略を紹介した。

発表者 小柳昇(大学院博士後期課程)

本発表では、自動詞と他動詞の構文交替現象のうち、状態性を表す事象または非意図的で再帰的な発生や変化を表す事象が、一項述語の自動詞文として表現される一方で、ヲ格名詞をとる他動詞文として表現される交替現象を取り上げ、その交替の原理を考察した。従来の他動詞側からのアプローチを批判し、存在における「場」が焦点化することによって生まれる所有の意味概念をもつ構文を基本的な単位(構文の鋳型)と考える自動詞側からのアプローチを主張した。この構文の鋳型に発生・移動・変化事象が原因として読み込まれることによって、所有者という意味役割の主語をもつ様々な他動詞文が生成されるメカニズムを明らかにした。

発表者 内藤稔(多言語・多文化教育研究センター)

本発表では、2011年3月11日に発生した東日本大震災の直後に、全22言語による「多言語災害情報支援サイト」を立ち上げ、主として被災外国人への情報支援に携わった東京外国語大学多言語・多文化教育研究センターにおける取り組みを紹介した。多言語による災害時の情報支援においては、特に「迅速性」と「正確性」が求められる。本発表においては、取り組みを通じて明らかになった課題や注意点などを指摘し、さらに日頃の蓄積が問われるとされる、緊急時におけるコミュニティ通訳者・翻訳者の役割を質疑応答も交えて考察した。

発表者 三宅登之(総合国際学研究院教授/中国語学)

2011年9月17日(土)・18日(日)の2日間にわたり奈良教育大学で開催された、日本認知言語学会第12回全国大会について報告した。まず全体のプログラムを紹介し、次に個別の研究発表の中で、報告者が司会を担当したものと聞きに行ったものの中から、関心を持った発表を選び、発表のアウトラインを報告者の意見とともに報告し、その後質疑応答を行った。また、この分野の注目すべき新刊書の紹介を通じて、認知言語学の最新の動向について簡単に紹介した。

発表者 長沼君主(世界言語社会教育センター言語教育支援部門 英語学習支援センター(ELC) 講師/応用言語学(言語学習動機づけ)、言語テスト論、CALL教育方法論)

英語学習支援センター(ELC)では、ヨーロッパ言語共通参照枠組み(CEFR)に基づくライティング評価を行っている。また、ETSが開発したライティング自動採点プログラムのCriterionを導入した学習も提供している。両者の関連性を分析した結果、Criterionの自動採点では構成の判断がdiscourse markerによるところが多いことから、形式的には構成ができているものの、内容的なつながりが悪いものがあることに注意を要することがわかった。また、一文の長さに関わらず、supportingsentenceが3文以上入っていれば構成がよいと判断されるため、Criterionでは高評価であっても人間採点ではそうでないこともあった。ただし、両者の間には一定の関連性があり、Criterionでの書き直しの後で、観点を絞って人間採点を行うことによる採点の効率化と、エラータイプを分類することでのコメントバンクの開発によるフィードバックの精緻化・均質化の可能性が示唆された。

発表者 小山内優子(大学院博士後期課程)

2011年10月1日~2日に天理大学で行われた第62回朝鮮学会大会について報告した。まず、朝鮮学会と本大会の概要を紹介し、そののち、個人の研究発表から、伊藤貴祥氏(韓国・威徳大学校 / ソウル大博士後期課程)の「韓国語東南方言における否定文節アクセントの地域差と世代差」と、斉藤信浩氏(九州大学留学生センター)の「日本語母語話者による接続語尾―니까の契機用法の習得―」の2件をとりあげ、発表の概略を報告した。

発表者 藤縄康弘(総合国際学研究院准教授/言語学、ドイツ語学)

10月15日(土)・16日(日)の2日間、金沢大学で行われた日本独文学会2011年度秋季研究発表会について報告した。日本独文学会と本研究発表の概要(招待講演1本、シンポジウム8本、一般研究発表34本など)を簡潔に紹介するとともに、一般研究発表の中からドイツ語の状態受動に用いられる過去分詞への文要素編入の現象を分析した野間砂理氏の発表を取り上げ、論旨(当該の編入が3種に大別されること、それぞれにおける統語論・意味論・語用論の作用の相違等)を説明し、若干の論評を加えた後、出席者と質疑応答・意見交換を行った。

発表者 志波彩子(グローバルCOE研究員)

本研究は、現代日本語の受身文を、その主語と動作主の有情・非情の別で分類した上で、動詞の語彙的な意味と結合価をもとに細かいタイプ(意味と構造のパターン)を取り出した。そして、小説の会話文、小説の地の文、新聞の報道文、評論文という4種のテクストジャンルにおける受身文タイプの分布を調査した。小説の会話文では、「言われる」に代表される、相手への発話を表わすタイプが最も多く現れ、次いで対人関係における相手への感情=評価的な態度を表すいくつかのタイプが高い頻度を示した。小説の地の文では、存在様態を表すタイプと自然現象を表すタイプが特徴的に現れる。また、人間の心理状態を表す有情主語非情行為者受身文の割合が高いのも特徴である。報道文テクストでは、具体的な時と場所で行事が催行されることを表すタイプが圧倒的多数を占め、評論文テクストでは「AにBが見られる」という存在の確認を表わすタイプ、及び、論理的関係を表わす受身文タイプが特徴的に現れた。

発表者 水沼修(大学院博士後期課程)

2011年6月4日~5日に神戸市外国語大学で開催された「日本ロマンス語学会第49回大会」の報告を行った。報告者は、同大会のプログラムについて簡単な説明をした上で、初日(4日)に行われた統一テーマ(ロマンス諸語における通時変化)に関する諸発表(川崎義史氏「cerca el pueblo から cerca del puebloへ」、土屋亮氏「lo bastante 等の表現におけるloの機能と発展について」、寺崎英樹氏「スペイン語における不規則単純過去形の通事的変化」、今田良信氏「古フランス語と現代フランス語の間に見られる言語構造の変換」)の概要を紹介した。

発表者 髙島英幸(総合国際学研究院教授/英語教育学)

外国語活動は、日本の英語教育のsaviorには成り得ないが、一定の条件の下で、salvationとは成り得る。この条件とは、各教科等と基本的には同様に児童が主体となる課題解決型のプロジェクト(単元)として授業をすることである。英語を教え込むのではなく、工夫を凝らし、児童が英語を使わなくてはならない状況を設定する。例えば、第5学年のプロジェクトオリジナルのBrown Bearを2年生に発表しよう」では、英語の使用に関するフィードバックはALT(Assistant Language Teacher)などに任せ、学級担任は、児童の主体性を生かしながら課題解決させる。この場合、「作成した絵本を5年生が2年生に発表する」ことが課題である。「発表する」という英語を使う言語環境を設定したことで、児童の興味・関心はプロジェクトの最初から発表時の最後まで持続し、活動の中では、児童相互で評価し合うことによって、お互いを高め合うことも可能となる。また、プロジェクトを積み重ねることで、既習事項を用いる未知の場面でも、より広い言語使用が可能となる。外国語活動で課題解決的な活動(プロジェクト)を経験してきた児童は、「英語(ことば)を使う楽しみ」を知り、「もっと使ってみたい!」「もっと英語が知りたい!」と意欲を持つ。この意欲が中学校以降の英語学習を進める原動力となる。つまり、外国語活動は、英語学習への扉を自らの意志で開くことになる。(引用文献: 東野裕子・髙島英幸 2011『プロジェクト型外国語活動の展開 ― 児童が主体となる課題解決型授業と評価』高陵社書店)

発表者 吉岡乾(大学院博士後期課程)

日本大学文理学部キャンパスで6月18・19日に行われた142回大会について報告した。1日目の研究発表から「ブヌン語の「品詞分類」を再考する ―特に「形容詞」の位置づけについて―」(野島本泰氏)・「ハワイ語における機能語‘anaの役割に関する考察」(岩崎加奈絵氏)・「再帰形「自ら」に関する一考察」(トルヒナ・アンナ氏)に関して、報告者が概略を紹介した。

発表者 星合智子(大学院博士前期課程)

学生が社会に出てから実際に英語を運用することを想定した英語コミュニケーション能力強化の取り組みが、2000年前後から全国の大学で増加している。本発表では、それらの取り組みを政策視点・産業界視点・受験者視点で抽出し、計35大学41プログラムについて分析を行った結果を報告した。プログラム内容の強い傾向として挙げられた「ESP教育と専門教育の融合」については特にその課題を掘り下げ、高く評価できる事例として立教大学経営学部国際経営学科の取り組みを紹介した。

発表者 竹中龍太(東京外国語大学出版会編集部)

2008年10月に発足した本学の出版会の活動方針とその役割、今後の課題について報告した。また、研究・教育活動におけるエディターシップについて、スペシャリストとジェネラリスト、あるいはプロフェッショナリズムとアマチュアリズムの間の往還(かかわり)によって、学問的深化と新たな発見が得られるのではないかと述べ、すぐれた研究者とは、知のコーディネーターとしてすぐれた編集者でもあることを主張した。

発表者 大西秀幸(大学院博士前期課程)

チベット・ビルマ語派に属するジンポー語には動詞語幹を重複させた形式が存在する。発表者は動詞重複語が動詞的な性質を失う(否定辞の前接を許さなくなる)点に着目し、重複の手続きを受けた動詞がどの語類に属すと考えるのが妥当であるのかということについて統語的側面から考察を行った。その結果、名詞類に属する。つまり出動名詞を形成すると考えるのが妥当であるという結論を出した。

発表者 成田節(総合国際学研究院教授/ドイツ語学)

原文と翻訳でドイツ語と日本語の3人称の小説を読み比べると受ける印象が異なることがよくある。語り手が物語の現場に立ち会っているような、あるいは登場人物に寄り添うような表現の多い少ないなどもその一つである。このような違いはどこから生じるのだろうか。英語と日本語の「語り」の特質を考察する山岡實『語りの記号論』(2005)などに依拠し、ドイツ語と日本語の時制と人称代名詞に注目してこの問題を考察する。今回は研究を進める際の観点をいくつか示した。

発表者 渡辺己(アジア・アフリカ言語文化研究所准教授/セイリッシュ語)

2011年1月6日から1月9日の4日間に、ペンシルベニア州ピッツバーグでアメリカ言語学会(Linguistic Society of America)大会が開催された。例年通り、本大会と同時に5つの学会の大会が開催された。それらは、アメリカ先住民諸語学会(The Society for the Study of the Indigenous Languages of the Americas)、アメリカ方言学会(American Dialect Society)、アメリカ名前学会(American Name Society)、北アメリカ言語学史学会(North American Association for the History of the Language Sciences)、ピジン・クレオール言語学会(Society for Pidgin and Creole Linguistics)である。これら6学会の大会は、朝9時あるいは朝8時から夜遅くまで18会場で同時におこなわれた。およそ400件のレギュラーセッション(発表20分・質疑10分)のほか、79件のポスター発表、9件のシンポジウム(発表件数53件)、5件のワークショップ/チュートリアル(発表件数25件)があり、その他、学会長の講演や招待講演などがあった。

本報告では、大会の様子や雰囲気を伝えるとともに、Paul Kroeber(インディアナ大学)によるクース語族(北アメリカ北西海岸、現オレゴン州)にみられる「反転」(inverse)の現象に関する発表についての報告をおこなった。

発表者 風間伸次郎(総合国際学研究院教授/ツングース諸語・言語学)

東北大学で11月27・28日に行われた141回大会について報告した。公開シンポジウム「脳科学と言語学の対話」(司会 小野尚之)や、「北琉球奄美湯湾方言における準体助詞ɨの形態統語論的振る舞いについて」(新永悠人氏・下地理則氏)、「モンゴル語の後置詞の特徴」(梅谷博之氏)、「南琉球八重山波照間方言の「形容詞」認定に関する問題」(麻生玲子氏)、「アミ語における書き言葉の影響」(今西一太氏)などの研究発表に関して、報告者が概略を紹介した。

発表者 佐藤雄亮(大学院博士後期課程)

就実大学にて2010年11月6日、7日に開催された大会内容を報告した。まず、初日のシンポジウム「日本語の記述文法の未来を考える」における、角田太作氏、野田春美、かりまたしげひさ氏、定延利之氏による討論内容を紹介し、続いて二日目のパネルセッション(B)「自動詞・他動詞の対照研究の新地平 -理論的研究と実証的研究の融合を目指して-」について、パルデシプラシャント氏、吉成祐子氏による「他動性と意図性の相関関係」を中心に紹介した。

発表者 箕浦信勝(総合国際学研究院准教授/一般言語学・手話言語学)

Carol Paddenの取り扱い類別子(handling classifier)・道具類別子(instrument classifier)による視覚身振りモード特定言語類型論、Josep Querの一致動詞に関する議論、Marlon Kuntzeの「類別子」に関するバークレー転記システム(Berkeley Transcription System)、コーダ児のバイモーダル・バイリンガリズムにおけるコード・ブレンディング、Tangの主要部内在型関係節について報告した。

発表者 荒川慎太郎(アジア・アフリカ言語文化研究所准教授/西夏語学、西夏語文献学)

西夏語の遠称の指示代名詞は、3種(登場頻度の高い順にA, B, Cとする)が存在するものの、その使い分けについては判然としなかった。本考察では西夏語仏典を資料としA~Cがどのような環境で現れるかを検証した。Aはほぼ名詞を修飾し、格標識が後続する場合も随伴・付帯を含意するものに限られる。一方Bはほぼ全て格標識(多くは場所を示す)が後続していた。A, Bの使い分けは後続する要素の語彙的な違いによると推測した。Cは例が少なく後続要素にも特定の傾向が見られなかったが、先行研究にない用法を指摘した。

発表者 三宅登之(総合国際学研究院教授/中国語学)

2010年9月11日(土)・12日(日)の2日間にわたり立教大学で開催された、日本認知言語学会第11回全国大会について報告した。まず全体のプログラムを紹介し、日本認知言語学会の全体的な動向について簡単に紹介した。次に個別の研究発表の中で、報告者が聞きに行ったものの中から日英対照研究と日中対照研究の発表につき、報告者の意見とともに詳しく解説し、その後質疑応答を行った。

発表者 韓必南(大学院博士後期課程)

本発表では、平成22年度朝鮮学会にて行われた口頭発表のうち、補助動詞と名詞述語文に関する日韓対照研究について再考察を行う。補助動詞については、日本語の「~てしまう」と韓国語の「-'e berida」とともに、日本語の「~てやる/くれる」と韓国語の「‐'e juda」を対照的な観点から考察している研究を取り上げる。さらに、日本語の「だ」の用法に照らしつつ、韓国語の「'ida」のコピュラ性について考察している研究を概観する。

発表者 坂田晴奈(大学院博士後期課程)

本発表は、2010年7月3日に新宿の麗澤大学東京研究センターで行われた、日本ウラル学会第37回研究大会の報告である。この学会では4つの研究発表および2つの講演が行われた。本発表ではそのうち松村一登氏の「エストニア語の否定極性表現とコーパス」という発表について詳しく紹介した。その他の研究発表は、マリ語のアスペクト補助動詞に関するものなどで、これらについても簡単に触れた。

発表者 児倉徳和(東京大学大学院言語学研究室博士課程)

本発表では、シベ語において「なる」をあらわす動詞o-の補助動詞としての機能を検討した。

o-は補助動詞として、近接未来を表す、「~すぎる」を表す場合に副詞的要素daweleと共起する、許可を表すなど多様な用法を持つが、本発表ではこれを「事態の成立に関わる話し手の判断」というムード的な側面から統一的に説明でき、さらにo-の使用による話し手の判断の明示は、聞き手への配慮から話し手自身の判断を相対化する、という語用論的動機に基づくと考えた。

発表者 風間伸次郎(総合国際学研究院教授/ツングース諸語・言語)

筑波大学で6月19・20日に行われた140回大会について報告した。公開シンポジウム「数の言語学」(司会 砂川有里子)や、「オロエ語の所有構造と動詞構造における名詞(代名詞)の現れ方」(辻笑子氏)、「琉球語のエヴィデンシャリティーシステム」(新垣友子氏)、「奄美大島湯湾方言の deictic motion verbs ik-「行く」と k-「来る」」(新永悠人氏)、「宮古大神方言の副動詞と非従属化」(トマ ペラール氏)などの研究発表に関して、報告者が概略を紹介した。

発表者 近藤野里(大学院博士後期課程)

寺崎英樹氏の「スペイン語と日本語の推量モダリティ表現」と古賀健太郎氏の「フランス語名詞+名詞構造の非主要部に関する一考察」の両発表を取上げてレビューを行った。寺崎氏のレビューでは、「おそらく」という意味を持つスペイン語の副詞7語と時制の共起関係から、副詞の持つ蓋然性の度合いについて述べた。古賀氏のレビューでは、名詞+名詞構造の複合語がテンプレート化し安定性を持つことで、類推によって新しい複合語が生産されるという点に触れた。

発表者 川村大(総合国際学研究院准教授/日本語学)

日本女子大学において5月29日・30日の両日行われた日本語学会2010年度春季大会について報告した。概況を報告した後、1日目のシンポジウム(3会場で実施)からB会場「外から/外への近世語研究」(金澤裕之・岡部嘉幸・福島直恭・佐藤貴裕、司会:矢島正浩)を取り上げ、やや詳しく紹介した。

発表者 蔡熙鏡(大学院博士前期課程)

韓国語における複数標識-tulは、前接要素の複数を表す機能の他に文のいろいろな要素に付いてその文の主語、または目的語が複数であることを表す機能を持っていることが指摘されている。本発表では、使役動詞による使役文と‘-key hata(するようにする)’使役文に現れた-tulに見られる統語現象から-tulは、述語動詞が表す行為の直接行為者が複数であることを表す機能を持つということについて論じた。

発表者 韓必南(大学院博士後期課程)

本発表では日本語の所有動詞「持つ」と韓国語の所有動詞gajidaを対象に、連体修飾の際の特徴について考察した。「持つ」とgajidaは両方とも[所有物V所有者]で現れた場合に比べ、[所有者V所有物]の場合に所有物Nの種類がより制限される。実現された連体形に注目すると、「持つ」の過去形は被修飾名詞が「所有物」であるかまたは「所有者」であるかによってその表す意味に明確な違いが見られるが、韓国語のgajidaの過去形にはそういった区別はほとんど見られない。

発表者 青井隼人(大学院博士前期課程)

琉球諸方言の母音変化について中本(1975, 1976)は以下の2点を主張している:(1)母音変化の影響によって子音にも変化が生じた;(2)奥母音の変化は前母音の変化に先立って起きた。本研究は、以上の中本(1975, 1976)の指摘が妥当であるかどうか、宮古多良間方言を対象とした音韻変化プロセスの再建を通じて検討する。結論として、中本(1975, 1976)の指摘(1)・(2)に対して以下の2点を主張する:(3)奥母音の変化の影響による子音変化はない;(4)奥母音の変化は前母音の変化より後れて起きた。

発表者 鳥越慎太郎(大学院博士後期課程)

本発表ではポルトガル語の直説法未来と過去未来が動詞の補語となる従属節中に現れる場合(V + que + vfut./fut.pret)と、直説法現在・完了過去・未完了過去が従属節中に現れる場合(V + que + vpres./pret.perf./imp.) の2つのパターンにおける主節動詞語彙(V)の分布を、Hunston & Francis (2000)のPattern Grammarのアプローチに基き、大規模コーパス(Cetenfolha/Cetempúblico, in Sketch Engine)を用いて比較、分析した。両者は共通の語彙と共起する傾向が認められたが、上位100語中どちらかと極端に共起しやすい語彙が各20語ほど見られるという結果が得られた。また発表者はそれらの語彙の意味的な下位分類を試みた。

箕浦 信勝(総合国際学研究院准教授/一般言語学・手話言語学)

2009年8月18日、ドイツ・ケルン大学に於ける、世界アフリカ言語学会大会の手話学セッションに出席。マリで、(新しい)フランス語圏アフリカ手話ではなく、土着のマリ手話に関するコーパスの構築が始まっていること、エチオピアのアディス・アベバ大学で手話学コースが新設されたこと、南アフリカの手話話者のネイティブ比率は低く、手話話者のネイティブ度は様々であること、モーリシャス手話では2項を取る動詞が少なく1項を取る動詞の動詞(句)連続が多く見られること、エリトリア手話はフィンランド手話・スウェーデン手話の影響を受けていることなどの諸発表を紹介した。

亀井 伸孝(アジア・アフリカ言語文化研究所研究員/文化人類学)

視覚的な自然言語である手話をめぐっては、近年、言語学を中心に学術的な関心が高まっている。一方、手話を話す当該のろう者の研究者たちが学術界に参加する機会は、いまだ十分に守られているとはいえず、「学術の使用言語としての」手話の地位も低いままにとどまっている。

手話言語に関わる研究者たちの学術団体である日本手話学会は、規約で、日本語と日本手話の二言語を学会の公式言語と定めている。その学会でも、両言語の対等な共存という理念が実現できているのかをめぐって、研究倫理の面でのさまざまな議論がなされるようになった。

今回の発表では、2009年10月31日~11月1日に、東京大学駒場キャンパスで開催された日本手話学会第35回大会のうち、シンポジウム「手話研究のあり方を考える」に焦点を当て、そこでなされた手話研究の倫理をめぐる議論の動向を紹介した。あわせて、学会誌『手話学研究』で初めて企画された、「特集・手話研究の倫理」についても触れた。これらを通し、学術界が少数言語とその話者たちと良好な関わりを考えるための一事例として、日本手話学会の取り組みを参照することを提言した。

風間 伸次郎(総合国際学研究院教授/ツングース諸語・言語学)

神戸大学で11月28・29日に行われた139回大会について報告した。「南琉球宮古伊良部島方言における「複合名詞」の品詞分類」(下地理則氏)や、「ティディム・チン語における否定標識」(大塚行誠氏)「コリマ・ユカギール語の名詞句外所有構文について」(長崎郁氏)、「アラビア語チュニス方言(チュニジア)の否定と文構造」(熊切拓氏)、ワークショップ「知覚の言語学に向けて:行為と知覚の関係はどう言語化されるか」(うち特に長谷川明香氏の発表)などの研究発表等に関して、報告者が概略を紹介した。

川村 大(総合国際学研究院准教授/日本語学)

島根大学において10月31日・11月1日の両日行われた日本語学会2009年度秋季大会について報告した。概況を報告した後、2日目の口頭発表から藪崎淳子氏「『極限』のマデ」、川瀬卓氏「モダリティ副詞『なにも』の成立」の2件を取り上げ、やや詳しく紹介した。

佐藤 雄亮(大学院博士後期課程)

学習院女子大学にて2009年10月24日、25日に開催された大会内容を報告した。第10回記念フォーラムより、柴谷方良氏「日本語準体法再考 ―体言化と連体修飾―」を、次に二日目の発表より「名詞述語に繋辞動詞は必要か」(白岩広行氏・平塚雄亮氏)「逆使役分析の五つのメリット」(佐々木冠氏)について、その概略を紹介した。

青井 隼人(大学院博士前期課程)

琉球語宮古諸方言に広く観察される中舌母音の音声的特徴として、従来の研究では、以下の3点が報告されている;(1) 中舌狭母音 [i]のような音色を持つ、(2) 舌尖調音を持つ、(3) 摩擦噪音を伴う。しかし、従来の観察は、研究者の聴覚印象に基づくものがほとんどであり、客観的手法によって中舌母音の音声的実態の把握を試みた研究はほとんどない。本発表では、上記3つの特徴のうち、特に、従来の研究で十分な観察がなされてこなかった (3) 摩擦噪音を伴う点に着目し、中舌母音がどのような環境で、また、どのような音声的メカニズムを持って摩擦噪音を伴うのかを考察した。

金 民(大学院博士後期課程)

2009年10月3日から4日まで、天理で開催された学会の語学分野の発表は、韓国語教育を基礎に据えた研究が多く、コーパスに基づいた実証的研究が主流となっていた。

音声学分野では、日本語母語話者の韓国語発話に見られるピッチパターンや文末のイントネーションに関する発表があった。文法分野では、文末のムード形式、語彙の対照研究などがあった。教育分野では、言語中心の文化統合教育を目指した教材開発に関する発表などがあった。

三宅 登之(総合国際学研究院教授/中国語学)

2009年9月26日(土)・27日(日)の2日間にわたり京都大学で開催された、日本認知言語学会第10回全国大会について報告した。まず全体のプログラムを紹介し、日本認知言語学会の全体的な動向について紹介した。次に個別の研究発表の中で、報告者が興味を持った日本語学の分野での2つの発表につき、それらを聴いての報告者の意見とともに詳しく解説し、会場と質疑応答を行った。最後に、学会の会長の交代等の報告と絡め、近年の認知言語学の動向を紹介した。

吉岡 乾(大学院博士後期課程)

パキスタン北西辺境州チトラール県ルンブール谷シャハナンデ村で話されている、インド・ヨーロッパ語族カーフィル諸語のカティ語に関して、2008年10月28・30・31日に行った最初の簡易現地調査をまとめた。基礎語彙500語と僅かな例文を基に、周辺言語と対照しての音韻的な特徴、場所表現に見られる接頭辞~後置詞(イラン系~インド系)という境界性、能格性、20進法の数詞体系などを指摘した。

飯田 純(本学博士後期課程修了)

前回の発表(2009年1月14日)で充分にふれられなかった4語尾の織りなす構造について、-нэは「(前景)説明」、-вは「(背景)語り」、-лээは「意中確認」、-жээは「意外確認」の語尾であると定義した。さらに、これらの定義に基づいて、「なぜ-вは口頭言語で使われないのか」「なぜ4語尾には否定が(少)ないのか」等について理由を説明した。

風間 伸次郎(総合国際学研究院教授/ツングース諸語・言語学)

神田外語大学で6月20・21日に行われた138回大会について報告した。会長就任講演「言語の構造制約と叙述機能」(影山太郎氏)や、「コリマ・ユカギール語の関係節における3種の分詞の用法」(長崎郁氏)、「タイ語の機能語hây」の意味変化の方向性(高橋清子氏)、公開シンポジウム「文の周縁部の構造と日本語」(Luigi RIZZI氏・井上和子氏・遠藤喜雄氏・長谷川信子氏)などの研究発表等に関して、報告者が概略を紹介した。

佐藤 雄亮(大学院博士後期課程)

本発表では日本語の「のではないか」における〔質問〕と〔疑い〕二つの意味について、『現代日本語書き言葉コーパス』から得られた用例を基に考察した。

考察の結果、本質的には語用論的効果としての意味対立だと考えられる〔質問〕と〔疑い〕は、実際には多くの例で形態論的、あるいは統語論的環境によってそれぞれ明示されていることが明らかになった。これら何らかの手段で意味を明示する用例は、〔疑い〕のものに圧倒的に偏る。一方で、そのような標示が無く、語用論的意味として解釈される場合には、〔疑い〕よりは少ないものの、〔質問〕の用例数の割合が大きくなることも指摘した。

風間 伸次郎(総合国際学研究院教授/ツングース諸語・言語学)

本発表では、まずツングース諸民族の一般的性格について述べ、次に他の民族、特にアイヌと日本の口承文芸との類似についていくつかの事例を取り上げて解説した。他にそのジャンルについて、英雄説話と神話、伝説を取り上げた。英雄説話に関しては、主人公である英雄(ムルグン)、女主人公(プジン)の性格について述べた。神話・伝説については、創世神話、射日神話、姉弟始祖神話、トラに関する伝説、巨人伝説、諸由来譚などについて述べた。

鳥越 慎太郎(大学院博士後期課程)

本発表ではスペイン語学、ポルトガル語学における直説法未来と過去未来の法性的解釈に関する先行研究をレビューし、両形式を意味論的観点から分析してその非直説法性(Irreality)を指摘した。これを踏まえ、出口(1980, 1986)が両形式の非直説法性に着目して提唱した推定法(Presumptive Mood)の紹介と批評をした。

坂田 晴奈(大学院博士後期課程)

本発表では、フィンランド語のA不定詞変格形の意味機能について、コーパスからの用例を基に考察した。先行研究では、A不定詞変格形の主な意味機能は<目的>・<程度>・<陳述>の3つであるとされている。しかし、これら3つに分類しにくい例がデータ中に1割近くあり、そのような例は<到達>として分類した。調査の結果、この<到達>こそがA不定詞変格形の基本的な意味機能で、先行研究が示す3つの意味機能は<到達>から派生したものであるという解釈を示した。

スチンガルラ(大学院博士後期課程)

本研究は、モンゴル語の補助動詞《ab-》の意味とその意味が実現する条件を明らかにした。補助動詞《ab-》には、「自分へという方向性」、「元の状態に戻る」、「単純完全遂行」の3つの意味があり、それぞれの意味の実現は、本動詞の性質、本動詞に後続する副動詞接尾辞、《ab-》に後続する肯定・否定表現、接尾辞、補語などの各要素と深く関わっていることが分かった。

吉岡 乾(大学院博士後期課程)

ブルシャスキー語・ドマーキー語・シナー語・コワール語・カラーシャ語の名詞反響を対象に、以下の点を明らかにした。反響音には地域普遍的なものがあるが、東と西とで、完全重複をする言語としない言語とにタイプが分かれる。後者はさらに、同一性回避のみをするものと、類似性回避をもする言語に分類できる。

箕浦 信勝(外国語学部准教授/言語学)

マダガスカル手話では、S、O、Vの語順に関して、順列的に可能な6つの組み合わせすべてが見られるが、その内、音声・書記マダガスカル語に見られる語順、そしてフィッシャーの法則(動詞の前に少なくとも1つの名詞句が必要)の両方に合致するSVO、OVSの例が特に多かった。また、能格標示があることが報告された。また3項動詞の間接目的語は、2項動詞の有生目的語と同様な振る舞いはしないことが報告された。

山本 真司(外国語学部准教授/イタリア語学)

linguapaxは、長年にわたって活動を続けている、ユネスコの研究プロジェクトの1つで、その本部は、バルセローナにある。linguapax Asiaはそのアジア支部で、日本在住の研究者の参加が多いが、日本人の参加者はむしろ少ないようである。今回のシンポジウムは、「言語とプロパガンダ」というテーマで行なわれ、この分野ではもはや古典的とも言えるナチス・ドイツの宣伝政策から、現代日本における政府の対外国人政策まで、さまざまな問題が取り上げられた。発表者は、フリウリの非ロマンス系言語話者に対する同化政策に関して報告を行なった。

飯田 純(博士後期課程単位取得退学)

作家ツェデブの短編小説42作品(3989文)を言語資料として、-нэ, -в, -лээ, -жээを含む文の頻度と用法を、「地の文」「私の語りの文」「登場人物のせりふ等」に分けて考察し、4語尾の相互関係を図式化して示した。

川村 大(外国語学部准教授/日本語学)

岩手大学において11月2・3日の両日行われた日本語学会2008年度秋季大会について報告した。概況を報告した後、2日目の口頭発表から朴秀娟氏「否定とも肯定とも共起する副詞『とても』について」、深津周太氏「指示詞『コレ』の感動詞化」の2件を取り上げ、やや詳しく紹介した。

風間 伸次郎(外国語学部教授/ツングース諸語・言語学)

金沢大学で11月29・30日に行われた137回大会について報告した。1日目の「保安語積石山方言における存在の助動詞vi/vuについて」(佐藤暢治氏)や「シベ語の語りにおける補助動詞biの機能と視点」(児倉徳和氏)の研究発表および2日目の公開講演「朝鮮漢字音アクセントの歴史的発展と類推変化」(伊藤智ゆき氏)、「フィリピン言語学の現在」(北野浩章氏)に関して、報告者が概略を紹介した。

岡野 賢二(外国語学部准教授/ビルマ語学)

現代ビルマ語の指示語の語類は指示機能のみを持つ名詞限定要素の指示詞、モノ名詞の代替表現であるモノ指示名詞、位置名詞の代替表現の位置指示名詞に分類される。また基本形に近称dìと遠称hòがあり、これに間投詞に語源を持つ接頭辞hÓ-と'É-が付加されて《視界内》、《前方照応》と意味が限定されること、'É-hÓが前方照応ながら、指示対象に対する話し手の距離的心理的な隔絶感を伴うことを主張した。

スチンガルラ(博士後期課程)

本発表では、電子コーパスから実例を収集し、《V-CVB ög-》構造が、授受的意味を表す場合とアスペクト的意味を表す場合の条件を明らかにした。結果としては、《V-CVB ög-》構造が授受的意味を表すかアスペクト的意味を表すかは、本動詞の意志性、本動詞に後続する副動詞接尾辞、及び《ög-》に後続する肯定・否定表現、接尾辞などの各要素と深く関わっていることを主張した。

ジンガン(博士後期課程)

本発表では、モンゴル語のいわゆる過去テンスを示す動詞語尾-laa、-jee、-san、-vのうち、-laaと-jeeの意味・機能を再検討した。電子コーパス(総語数1,005,821語)を用いて実例を収集し、分析した結果、動詞語尾-laaと-jeeの選択は、語彙・統語論レベルを超え、話し手(=書き手)が出来事の現実性に重点を置いて語るか、出来事の結果に重点を置いて語るかという意図による語用論的選択であることを、実例を示しながら主張した。

佐藤 雄亮(博士後期課程)

甲南大学にて10月18日、19日に開催された大会内容を報告した。まず初日のシンポジウム「ダイクシス」の中から田窪行則氏、日高水穂氏の発表内容を、次に二日目のパネルセッション「『聞き手の知識』再考―日本語の文末形式の機能をめぐって―」におけるワンプラディット・アパサラ・キク氏、中田一志氏、江口正氏の各発表について、その概略を紹介した。

スリ・ブディ・レスタリ(博士後期課程)

豊橋市の愛知大学で行われた22回の大会について報告した。口頭発表とポスター発表で計52の発表から1日目と2日目の口頭発表を1つずつ紹介した。なお、「フィールド言語学から日本の社会言語学研究を考えよう」と「言語政策研究の重要性について ―日本語教育の観点から―」のワークショップのうち、前者の内容についても詳しく報告した。

中山 健一(博士後期課程)

シナリオを含む書かれた言語資料16点より、「Vしていく」の実例を1006例収集し、分析を行った。その結果、「Vしていく」の意味を次のように分類した。1. 漸次的進行+何らかの累加性、1-1. 主体の変化の漸次的進行、および、その累加性、1-2. 主体動作・客体変化の漸次的進行、および、その累加性、1-3. 多回的な動作の漸次的進行、および、その累加性、2. 複数の手順で成立する動作過程、3. 人生における状態の維持。

三宅 登之(外国語学部教授/中国語学)

2008年9月13日(土)・14日(日)の2日間にわたり名古屋大学で開催された、日本認知言語学会第9回全国大会について報告した。個別の研究発表の中でいくつか注目すべきものを、それらを聴いての発表者の意見とともに紹介した。また、2日目のシンポジウムにおける、生成文法の立場からの認知言語学のパラダイムに対する意見ついても紹介を行った。併せて、多くの研究発表で言及のあった文献を中心に、近年の認知言語学の動向を紹介した。

大塚 行誠(日本学術振興会特別研究員/東京大学大学院 人文社会研究科 言語動態学研究室博士課程)

ティディム・チン語はミャンマーで話されるチベット・ビルマ語派チン語支の一言語である。東・東南アジアの諸言語には疑問を示す標識を文末に用いて疑問文を形成する言語が多い。ティディム・チン語は、真偽疑問であるか疑問詞疑問であるかによって異なる形式を用いるタイプに属する。ティディム・チン語は、さらに人称助詞の現れ方にも違いが現れるという点で、他のチベット・ビルマ系諸言語と異なっている。

山本 真司(外国語学部准教授/イタリア語学)

カルニオーラの宗教改革者プリモシュ・トゥルーバルは、スロヴェニア語で最初の書籍を執筆・出版したことで知られ、スロヴェニア語文学の祖とされている。2008年は彼の生誕500周年であり、また、スロヴェニア共和国がEUの議長国を勤める年にも当たる。この両方の出来事を記念して、日本にいる日本人・スロヴェニア人のスロヴェニア文化研究者が集まってシンポジウムを行なった。

風間 伸次郎(外国語学部教授/ツングース諸語・言語学)

学習院大学で6月21・22日に行われた136回大会について報告した。1日目の「サハ語(ヤクート語)の二重格構文」(江畑冬生氏)の研究発表およびワークショップ 「言語の構造的多様性のなかでの品詞分類 」や、2日目のシンポジウム「形態論と隣接分野」に関して、報告者が概略を紹介した。

渡辺 己(アジア・アフリカ言語文化研究所准教授/セイリッシュ諸語(北米インディアン))

スライアモン・セイリッシュ語では、複数や使役など、ほとんどの形態法がほとんど全ての語根に適用される。こうした状況から、この言語ならびに同語族の他の言語、および近隣の言語では、「動詞と名詞の区別がない」と言われてきた。しかし所有やアスペクトの形態法では共起する語根と共起しない語根に分かれることから、名詞と動詞の区別を認めるべきであることを論じた。

山本 真司(外国語学部准教授/イタリア語学)

2008年5月17日(土)~18日(日) 、会場は 東京大学 (本郷キャンパス) 、「ロマンス諸語における言語接触統一テーマ: ロマンス諸語における言語接触」を統一テーマとして行なわれた。ポルトガル=スペイン国境地域のミランダ語、バルカン言語同盟との関連でよく引用される南イタリアにおける「不定詞の消失」の現象、イタリア北東部国境地域におけるロマンス語=スロヴェニア語の言語接触、ドイツ語との接触がしばしば問題となるスイス・ロマンシュ語のケース、ルーマニア語に対するスラヴ語の影響、などが取り上げられた。

川村 大(外国語学部准教授/日本語学)

日本大学文理学部において5月17・18日の両日行われた日本語学会2008年度春季大会について報告した。概況を報告した後、1日目のシンポジウム(3会場)から「日本語の条件表現 ―体系と多様性をめぐって―」(パネリスト:坂原茂・有田節子・小林賢次・三井はるみ、司会:前田直子)を、また2日目の口頭発表から福嶋健伸氏「中世末期日本語の~ウ・~ウズ(ル)の分布について」をそれぞれ取り上げて、やや詳しく報告した。そのほか、いくつかの口頭発表・デモンストレーションについて、そのあらましを紹介した。

スリ・ブディ・レスタリ(博士後期課程)

2008年5月1・2にタイのバンコクにあるチュラロンコーン大学で日本とタイの言語学研究者による発表大会が開かれた。この発表では、概況の説明の他、口頭発表3件(千葉大学の田口善久氏“Reduplication in Biau-min”とタイ語の動詞連続についての発表2つ)とポスター発表1件(明海大学の内海敦子氏“The Deictic System of The Bantik Language”)をまとめて報告した。

海老原 志穂(清泉女子大学/チベット語)

チベット語アムド方言はチベット語の三大方言の一つで、青海省を中心に話されている。他の方言と比べると、音韻面では声調がなく、他方子音連続が多いことが特徴である。今回は調査報告として、馬やヤクなどの家畜の呼び名について報告した。雌雄、年齢、体や頭の色、ヤクでは特に角の有無や形状、などによって、さまざまな呼びワケがなされている。

ウ・ムングンゲレル(東京電機大学研究員/本学博士学位取得者)

ナイマン方言は中国内モンゴル自治区の東南部に位置し、バーリン方言やホルチン方言の下位方言とされてきた。ここでは、人称代名詞、複数語尾などについて隣接諸方言との差異を指摘した。さらに隣接諸方言には見られない、「即時の連用表現」、「譲歩の連用表現」、「独自の後置詞的表現」、などを紹介した。

箕浦 信勝(外国語学部准教授/言語学)

2008年2月9日、10日、英国プレストンの中央ランカシャー大学における「手話言語学における通言語的研究と国際協力」国際会議に出席。国規模で使われる手話言語ではなく、ろう者人口がなんらかの理由で多い「村」で自然発生する「村手話」や、多数派手話言語に圧迫され絶滅の危機にさらされる少数派手話言語に焦点が当てられた。

星 泉(アジア・アフリカ言語文化研究所准教授/チベット語)

本発表ではチベット語の文末に現れるコピュラ動詞、存在動詞やその文法化した形式に注目し、それらの動詞選択のあり方を見ながら、それぞれの意味を考察した。さらにコピュラ動詞と存在動詞のチベット語諸方言での実態を見ながら、歴史的観点からの考察を行った。

風間 伸次郎(外国語学部言語・情報講座准教授/ツングース諸語・言語学)

信州大学で11月24・25日に行われた135回大会について報告した。1日目の「シダーマ語の格システム」(河内一博氏)、「琉球語のクリティック-伊良部島方言の記述から-」(下地理則氏)、「カドリ語における重複的構造」(稲垣和也氏)、などの研究発表および2日目の公開講演「方言文法研究の動向と展望」(渋谷勝己氏)に関して、報告者が概略を紹介した。

川村 大(外国語学部言語・情報講座准教授/国語学)

沖縄国際大学において11月17・18日の両日行われた日本語学会2007年度秋季大会について報告した。概況を報告した後、2日目の口頭発表から安本真弓氏「中古における感情形容詞と感情動詞の対応とその要因」・川瀬卓氏「副詞『そろそろ』の史的変遷」を取り上げてやや詳しく紹介した。そのほか、ポスター発表・デモンストレーションのうちのいくつかについて、そのあらましを紹介した。

川上 茂信(外国語学部言語・情報講座准教授/スペイン語学)

清泉女子大学で10月27・28日に行われた53回大会について報告した。「動詞迂言句 llegar a を前件とする反事実的条件文について」(和佐敦子氏)に関して、報告者が概略を紹介した。これは動詞迂言句 llegar aがなぜ直説法現在で使用されるかについて、その談話文脈などから説明を試みたものである。

佐藤 雄亮(博士後期課程)

筑波大学にて10月27日、28日に開催された大会内容を報告した。初日に行われたシンポジウム「とりたて研究の可能性」の内容を報告し、二日目の研究発表から 「連体修飾節と主節の時間的関係について 」(大島資生)、 「理由節における因果関係の偶然性-分裂文となりにくい「PからQ」を中心に- 」(有田可奈子)、 「日本語授受表現の史的展開 」(森勇太)について、その概略を紹介した。

吉岡 乾(博士後期課程)

ブルシャスキー語には、chil mil「水か何か」<chil「水」などといった、音形の一部に変化を加えつつ重複させる形態操作がある。これは通言語的に反響語と呼ばれるものである。本発表ではブルシャスキー語の反響語が、名詞の多数化・曖昧化や、形容詞・副詞の意味強化といった機能を果たすことを指摘した。また、反響語に多く用いられる要素が唇音であることを示し、幼児の発話を連想させる点にその動機がある可能性を述べた。

稗田 乃(アジア・アフリカ言語文化研究所教授/アフリカ言語学)

クマム語は西ナイル語の南ルォ下位方言に属する言語である。この言語の長母音はいかなる環境でも常に長く発音される。他方、短母音はリズムによる制約の条件下で音声的に長く発音される。音韻的な長母音は、クマム語では形態音韻的な過程を経て派生されるものである。

三宅 登之(外国語学部言語・情報講座准教授/中国語学)

2007年9月22日(土)~23日(日)に成蹊大学で開催された、日本認知言語学会第8回全国大会の報告を行った。報告においては、概念構造や主観性の問題など、個別の認知言語学のトピックについての研究発表をいくつか紹介することを通じて、認知言語学の最新の動向について述べた。

永山 ゆかり(アジア・アフリカ言語文化研究所非常勤研究員/記述言語学、アリュートル語 (ロシア極東))

チュクチ・カムチャッカ語族の所有形については譲渡可能性の点から論じられていた。例えばチュクチ語では、譲渡可能ならば-kin、譲渡不可能ならば-inを使うとされる。アリュートル語の名詞の所有形には-in, -nin, -tγin, -kinがあるが、これらの使い分けは所有者をあらわす名詞語幹の性質(普通名詞か、人名か、場所を表わす名詞か)によって決まることを示した。

坂田 晴奈(博士後期課程)

東京大学で7月7日に行われた34回大会について報告した。「北欧の二言語教育-ノルウェー・カウトケイノにおけるサーミ語教育の状況と将来-」(山川亜古)、 「エストニア語疑問/関係代名詞「kes(誰)」の指示対象について 」(中田有美)、「90年前のエストニア語の言語資料の電子化」(松村一登)などの発表に関して、報告者が概略を紹介した。

張 盛開(博士後期課程)

6月23・24日に青山大学で行われた第2回大会について報告した。「言語特徴と通訳戦略-韓中・韓日言語間EVS分析を中心に」(金恵林)「朝鮮末文字学著作<説文解字翼徴>について」(柳東春)「崔溥<漂海録>と明初方言語彙」(梁世旭・李垠貞)などの発表に関して、報告者が概略を紹介した。

永井 佳代(アジア・アフリカ言語文化研究所非常勤研究員/記述言語学、ユピック語(シベリア))

本発表では、次の三点を明らかにした。すなわち、(1)シベリア・ユピック語は能格型言語であるが、受動構文を持つこと、(2)受動は単文ではほとんど用いられないが、従属法動詞を用いた複文において生産的に用いられること、(3)この単文と複文における受動構文の使われ方の違いは統語的能格性と従属法動詞の性質からくる統語上の要請によること、である。

富盛 伸夫(外国語学部言語・情報講座教授/言語学)

山本 真司(外国語学部言語・情報講座准教授/イタリア語学)

5月26・27日に長崎県立大学において開催された第45回大会は、第一日目に統一テーマとして「ロマンス諸語における色彩表現」をめぐるシンポジウム形式の研究発表とパネルディスカッション形式の総合討議が行われた。なかでも「形態論的に見たスペイン語の色彩表現」(寺崎英樹氏)と「『黒を一杯』-フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州における体験より-」(山本真司氏)を詳しく紹介した。なお開催校の荻原寛氏による「南蛮人が長崎にもたらしたもの-キリシタンの文化活動」と題する中世日本とロマンス語文化との最初の接触と土着化について興味深い特別報告があったことを付記する。

風間 伸次郎(外国語学部言語・情報講座准教授/ツングース諸語・言語学)

麗澤大学で6月16・17日に行われた134回大会について報告した。1日目の「チン語支テディム方言における相互・受動文の接頭辞KI-」(大塚行誠氏)の研究発表およびワークショップ 「活格性とは何か?:フィールドから見えてくる言語の多様性 Part2 」や2日目のシンポジウム「大規模コーパス研究の方法」に関して、報告者が概略を紹介した。

ユハ・ヤンフネン(ヘルシンキ大学教授/言語学)

本発表では、音対応、および隣接地域間における相互影響を考慮しつつ、モンゴル語諸方言の分類について論じた。分類においては、特に中国国内の諸方言に関して、Shirongolicという一群をたてていた。これはさらに三つの下位グループからなり、シラ・ユグル語、バオアン語、モングォル語を含むものである。

川村 大(外国語学部言語・情報講座准教授/国語学)

関西大学において5月26・27日の両日行なわれた日本語学会2007年度春季大会について報告した。概況を報告した後、1日目のシンポジウム「日本語の20世紀」(パネリスト:清水康行・屋名池誠・石井正彦・秋永一枝・小林隆、司会:石井正彦)の内容について詳しく報告した。そのほか、2日目の口頭発表のうちのいくつかについて、そのあらましを紹介した。

幡 早夏(博士後期課程)

2007年5月25日(金)に、日本方言研究会第84回研究発表会が関西大学で行われた。本発表会では、8組の発表があったが、今回は濱中誠・竹林暁氏の「言語地図の簡単で新しい作成方法-ウェブアプリケーションbunpu.jp / hougen.jp-」、日高水穂氏の「方言差を生じる言語変化の促進力と抑制力-方言差再生産のメカニズム-」を取り上げ、紹介した。

ジンガン(博士後期課程)

先行研究において、モンゴル語の終助詞mönは断定を表わす標識、またはコピュラとされたきた。しかし肯定文はほとんどが断定という意味も含意する。さらにモンゴル語にはコピュラがないとする説も考慮する必要がある。本研究では、コーパスから実例を収集し、他の終助詞yum, siü, deとの相違点もふまえた上で、終助詞mönの意味・機能を明らかにした。

佐藤 雄亮(博士後期課程)

現代日本語で用いられる文末形式〈のではないか〉の機能が、「事情推測機能」と「帰結推測機能」の二種類に大きく分けられることを論じた。各機能はその働きの他、「~からではないか」への置き換えの可否という点で異なり、さらには「事情推測機能」の〈のではないか〉を用いて述べられる内容は、既実現の事態に偏る。これらの点を実例を確認しながら示した。

菅原 睦(外国語学部言語・情報講座准教授/言語学・中期チュルク諸語)

近年出版された以下の3つの文法書について、報告者が内容を紹介し、いくつかの文法的な問題について考察、検討を加えた。A. J. E. Bodrogligeti (2001) A Grammar of Chagatay. Lincom Europa, M. Erdal (2004) A Grammar of Old Turkic. Brill, A. Göksel and C. Kerslake (2005) A Comprehensive Grammar. Routledge.

張 盛開(博士後期課程)

本発表は漢語平江方言における2つの3人称について、口語コーパスを用いて考察し、その結果を報告した。2つの3人称の使い分けは先行研究では現場にいるかどうかという条件であると言われている。しかし発表者の考察結果では、会話に参与するかどうか、あるいは話題の中心になっているかどうかという条件で使い分けることが判明した。

張 盛開(博士後期課程)

漢語方言地図における1人称の類型およびその分布を観察し、次のような傾向を指摘した。

・1人称単数の形式の頭子音の分布をみると、喉音のものが多く、母音はo系のものが多い。

・1人称複数排除形の頭子音も、喉音のものが広くみられ、2音節目はp系が多い。

・包括形がある地点とない地点の比率は5:1で、形式は歯音系が最も多く、次いで喉音系が多い。

川村 大(外国語学部助教授/日本課程)

岡山大学において11月11・12日の両日行われた日本語学会2006年度秋季大会について報告した。概況を報告した後、2日目の口頭発表から須田真紀「上代日本語『存在文』から見た文法形式ナリ」を取り上げてやや詳しく紹介した。そのほか、講演(1日目に開催。2本)と口頭発表・ポスター発表のうちのいくつかについて、そのあらましを紹介した。

風間 伸次郎(外国語学部助教授/日本課程)

札幌学院大学で11月18・19日に行われた132回大会について報告した。特別講演「環太平洋言語圏の輪郭-人称代名詞からの検証-」(松本克己氏)や、「日本語の動詞由来複合語におけるアクセントと連濁について」(高野京子氏)、「言語類型論的観点から見たアイヌ語の充当」(ブガエワ・アンナ氏)、「ハムニガン・モンゴル語とハムニガン・エヴェンキ語の所有構造に見られる言語接触の影響」(山越康裕氏)などの研究発表に関して、報告者が概略を紹介した。

風間 伸次郎(外国語学部助教授/日本課程)

ツングース諸語の現況、日本における最近の研究成果、現地への還元などについてまず報告した。さらに、音韻、類型的特徴、文法の諸問題(可譲渡/不可譲渡所有、指定格、使役、否定構造、複文における再帰人称の機能)などについて、ナーナイ語を中心にツングース諸語の概説を行った。

児島 康宏(日本学術振興会特別研究員)

グルジア語の条件文のいくつかの形式について、節の連接の観点からそれぞれのあいだに違いがあることを指摘し、その理由を考察した。2つの節の命題が命題のレベルで関係づけられる場合と、そうでない場合が区別される。

佐藤 雄亮(博士後期課程)

日本語文法学会第7回大会は、2006年10月28日、29日の両日にわたり、神戸大学にて開催された。初日には一件のシンポジウム、二日目には二件のパネルセッションと合計十六件の研究発表があった。これらの中から、初日に開催されたシンポジウム「名詞句の文法」、および二日めのパネルセッションの一つ、「日本語史における主語表示-その変遷と背景にあるもの」について、報告者が報告した。

三宅 登之(外国語学部助教授/中国語)

本発表では、2006年9月23日(土)~24日(日)に京都教育大学で開催された日本認知言語学会第7回全国大会について報告した。発表では、まず日本認知言語学会の活動について概略的に説明を行った。次に今回の全国大会の2日目の研究発表の中から、モデルケースとして4つの研究発表を取り上げて詳しく紹介し、それらの研究発表で扱われたメタファーやメトニミーといったトピックの用いられ方について重点的かつ批判的に検討した。

富盛 伸夫(外国語学部教授/人文系列)

5月13・14日に青山学院大学にて行われた同大会の、主に自由テーマにおける以下の研究発表につき、その概略を紹介した。

・「サルデーニャ語および西ロマンス諸語における無声閉鎖重子音の通時的変化について」(金澤雄介氏)

・「ポルトガル語における無強勢母音の弱化について」(牧野真也氏)

・「Mod. PT. porの概念と意味拡張のメカニズム」(福森雅史氏)

・「Wh要素のScope Positionに関する凍結事象」(石岡精三氏)

・「古フランス語におけるCVS語順の平叙文の名詞主語と人称代名詞主語-13世紀散文作品La Mort le roi Artuを資料体として-」(今田良信氏)

・「形容詞の前置・後置と名詞句の音響的特徴-スペイン語・フランス語の場合-」(木越 勉氏・中田俊介氏)

坂田 晴奈(博士後期課程)

本発表では、2006年7月8日(土)に大阪外国語大学で行われた、第33回ウラル学会研究大会について報告した。言語学に関する発表、以下のものがあり、これらの内容について紹介をした。

・大西耕二(新潟大学)「ウラル語族とオーストロネシア語族の語頭子音対応法則とウラル語族の起源」

・倉橋 農(京都大学大学院)「ハンガリー語主節と分詞節の語順:特に否定辞と動詞接頭辞を含む場合」

・松村一登(東京大学)「新しいバルト・フィン語《メアンキエリ語》について」

風間 伸次郎(外国語学部助教授/日本課程)

東京大学駒場キャンパスで6月17・18日に行われた132回大会について報告した。会長就任講演「日本語アクセントの再建」(上野善道氏)や、「タガログ語の自他交替」(長屋尚典氏)、「韓国語と日本語東北方言の「回想」の表現について」(高田祥司氏)、「サハ語(ヤクート語)の主格目的語/対格目的語の違い」(江畑冬生氏)などの研究発表に関して、報告者が概略を紹介した。

幡 早夏(博士前期課程)

2006年5月12日(金)に、日本方言研究会第82回研究発表会が東京学芸大学で行われた。本発表会では、7人の発表があったが、今回は澤村美幸氏の「東西対立形成の社会的背景―「シャテー(舎弟)」を例として―」、水谷美保・齊藤美穂氏の「とりたて詞「ナンカ」の用法の拡張-奄美における標準語と方言の接触-」を取り上げ、紹介した。

坂田 晴奈(博士後期課程)

フィンランド語の不定詞は第1不定詞から第5不定詞までの5種があり、格・人称・数を受けて活用する。不定詞の主語は、Dependent-Marking、Head-Marking、Double-Marking、No-Markingの4つの構造によって標示される。本研究は不定詞の主語標示の構造について、その傾向を明らかにすることを目的とした。文語コーパスから得た用例を分析した結果、次のような傾向が指摘できる。A)第1不定詞と第5不定詞はHead-Markingでほぼ固定されているが、それ以外の不定詞はNo-Markingの頻度が圧倒的に高い。B)第2不定詞具格形は主節の主語と一致していない場合にDependent-Markingとなり、その場合、知覚動詞や移動動詞が第2不定詞となっていることが多い。

張 盛開(博士後期課程)

本発表では漢語諸方言における除外形と包括形の有無について調べた。除外形と包括形の持つものを、さらに語形別にタイプ分けし、その使い分けについて考察した。考察方法は先行研究を参照するほか、アンケート調査と実地調査を用いた。結果では、漢語の9大方言にそれぞれ除外形と包括形の対立を持つ下位方言が見つかった。さらに、諸方言における除外と包括の対立を、方言別、地域別に地図で示した。

川村 大(外国語学部助教授/日本課程)

東京学芸大学において5月13・14日の両日行なわれた日本語学会2006年度春季大会について報告した。1日目のシンポジウム2本のうち、分科会B「文法研究と文法教育」(パネリスト:山室和也・砂川有里子・森山卓郎・鈴木泰、司会:仁田義雄)の内容について詳しく報告した。そのほか、2日目の口頭発表から梁井久江「~テシマウにおける意味・機能の変化」を紹介した。

長崎 郁(アジア・アフリカ言語文化研究所非常勤研究員/記述言語学、ユカギール語)

本発表では、コリマ・ユカギール語において他動詞からの使役動詞の被使役者項が、1)目的語なる場合と与格をとる場合があること、2)文法的な焦点化の可能性から排除されることを確認し、テキスト資料の用例から、焦点化の代替として与格が用いられる可能性のあることを指摘した。

中山 俊秀(アジア・アフリカ言語文化研究所助教授/ワカシュ諸言語(北米北西海岸)、言語類型論、言語人類学)

本発表では従来の品詞分類が当てはめにくい言語としてしばしば引き合いに出されるヌートカ語での語類を精査しつつ、品詞分類を通言語的に根拠づけ、性格付けすることの難しさについて考察し、品詞研究の取るべき方向性を探った。ヌートカ語では、しばしば品詞分類の規準として用いられる屈折語尾や統語的制約の分布などによる語の差別化が難しい。しかし、統語・談話上の機能へのアクセスしやすさや意味的組み合わせ制限などに関して比べると、ヌートカ語での語は一様ではなく、異なった語類を認めるべきである、そこで本発表では、通言語的には品詞分類の文法化の度合い(どれだけ文法形式上の裏付けがあるか)に大きな差があることを指摘した。

阿部 優子(博士後期課程)

ベンデ語のいわゆる「名詞クラス」のパラダイムの一つである「場所クラス」には、限定(16クラス)、非限定(17クラス)、内部(18クラス)の3種類があり、それそれが場所の名詞句的に使われる。一方「~で/に/へ/から」といった静的場所か、起点・終点などの経路か、などの情報は動詞が担うことを示した。また場所の指示詞(3種類の場所クラス×3称:近・中・遠称=9形態ある)の使い分けを紹介した。

丹菊 逸治(アジア・アフリカ言語文化研究所非常勤研究員/ニヴフ語・ニヴフ口承文学)

ニヴフ語内部のサハリン方言とアムール方言の差異について、いくつかの規則的な音対応や、親族名称・身体名称における語彙の違い、否定表現や未来表現における文法要素の違いなどを具体的に説明した。さらにサハリン方言の内部にもさらにその下位方言があることを具体的な例によって指摘した。

川村 大(言語・情報講座日本課程(日本語)助教授)

東北大学において11月12・13日の両日行われた日本語学会2005年度秋季大会について報告した。概況を報告した後、2日目口頭発表から林青樺「現代日本語における実現可能文の位置付け」を取り上げてやや詳しく紹介した。

風間 伸次郎(言語・情報講座日本課程(日本語)助教授)

言語学会第131回大会は広島大学で行われた。公開シンポジウム「脳からことばの謎に迫る」やワークショップ「東アジア諸語の文法化および文法カテゴリーに関する対照研究 -ヴォイスと空間表現を中心に」、ならびに「アイヌ語の充当接頭辞(相互態 ・共同態の派生を中心に)」(Anna Bugaeva氏)、「フィンランド語の動名詞の統語論的・語用論的機能」(千葉庄寿氏)、などの発表があったが、これらについて報告者が概略を紹介した。

酒井 幸(博士前期課程)

日本方言研究会の第81回研究発表会は2005年11月11日に東北大学(仙台市戦災復興記念館)で行われた。今回の発表会は開催地が東北と言うこともあり、「東北方言のテンス ・アスペクト形式における変容」(竹田晃子氏)をはじめ、6つの発表のうち5つは東北の方言に関する発表であった。さらにそのうち3つが青森の津軽方言に関するものであった。6つの発表について報告者が概略を紹介した。

吉岡 乾(博士前期課程)

ブルシャスキー語の複数接尾辞は種類が数十を数え、また、どの名詞にどの接尾辞が用いられるのか、一意に決定するルールが存在しない。本発表ではブルシャスキー語の外来語における複数接尾辞選択の法則を、現地調査で得られたデータから考察し、次のような条件を導き出した。大まかに2つの分類の組み合わせで接尾辞は決まる:1) クラスと品詞に基づいた4つのグループに付くものに分かれる、2) その異形態の現われは、語幹末音をその条件とする。更に、語幹のモーラ数と複数接尾辞の異形態の傾向を検討し、「より長い接尾辞がより頻繁にモーラ減少を伴う」という可能性を示した。

三宅 登之(言語・情報講座東アジア課程(中国語)助教授)

本発表では、2005年9月17日(土)~18日(日)にお茶の水女子大学で行われた日本認知言語学会第6回全国大会について報告した。発表では、メトニミーやメタファーといった研究発表で取り扱われたいくつかのトピックに基づいて、それらに関連する認知言語学の最新の動向にも言及しながら、いくつかの重要な研究発表を紹介した。

下地 理則(博士後期課程)

本発表の目的は、発表者が2005年5月末から6月はじめにかけて行った、伊良部方言(南琉球諸語)の基礎語彙調査の報告を行うことである。本発表では、東京外国語大学アジアアフリカ研究所が作成した基礎語彙調査票にもとづく語彙500語の音声表記を示すとともに、それにもとづく基礎的な音韻解釈の試論も示す。

幡 早夏(博士前期課程)

2005年5月27日、日本方言研究会第80回研究発表会が甲南大学で行われた。80回記念の企画として、「知られざる地域差を探る」というテーマでシンポジウムも開かれた。そこで、口頭発表からは「島原方言における二字漢語の音調について」(松浦年雄氏)を、シンポジウムからは「敬語表現選択行動の地域差」(尾崎喜光氏)、「談話の地域差」(沖裕子氏)の概略を報告者が紹介した。

坂田 晴奈(博士前期課程)

フィンランド語の非定形動詞の主語標示には、Dependent-Marking、Head-Marking、Double-Markingの3つの構造が考えられる。本発表ではコーパスから例を取り、時相構文と分詞構文の従属節中の非定形動詞における主語標示の構造について調査した。その結果、いずれの構文においても主節の動詞が受動態である場合は従属節の行為者が原則通りに現れない例が多いことがわかった。

佐藤 雄亮(博士前期課程)

現代日本語において用いられる文末形式〈のではないか〉の機能には、〈のだ〉との関わりがあるものと関わりがないものがあると先行研究で指摘されてきた。発表者が収集した用例を分析した結果、「事情推測」「スコープの〈のではないか〉」の各機能を果たす〈のではないか〉は〈のだ〉の機能を保っていると考えられるが、「帰結推測」機能をはたす〈のではないか〉は、用例の一部にしか〈のだ〉の機能が認められなかったことが指摘できた。

風間 伸次郎(言語・情報講座日本課程(日本語)助教授)

言語学会第130回大会は国際基督教大学で行われた。ワークショップ「抱合と複統合性 -フィールドからみえてくる言語の多様性」や、「現代モンゴル語 “副動詞+bayi-”形のアスペクト」(松岡雄太氏)、「チノ語の疑問助詞について」(林範彦氏)、「ツツバ語の舌唇音」(内藤真帆氏)などの発表があったが、これらについて報告者が概略を紹介した。

川村 大(言語・情報講座日本課程(日本語)助教授)

甲南大学において5月28・29日の両日行われた日本語学会2005年度春季大会について報告した。特に、今回の新機軸である1日目のシンポジウム3本のうち、分科会B「モダリティをどう考えるか」(パネリスト:大鹿薫久・工藤浩・益岡隆志、司会:仁田義雄)の内容について詳しく報告した。そのほか、2日目の口頭発表からハイコ・ナロック「現代日本語のモダリティの階層性」、近藤泰弘「平安時代の副詞節の節連鎖構造について」を紹介した。

下地 理則(博士後期課程)

本発表の目的は、パラオ語(オーストロネシア語族西部マラヨポリネシア語群)の【完了動詞】(Perfective verbs)と【非完了動詞】(Imperfective verbs)という、同一語根から派生されうる動詞形式のペアについて、それらが他動性(transitivity)の対立にもとづいた動詞形式のペアであるという記述を提案することである。

向井 晋一(博士後期課程)

本発表では、ほとんど記述されていなかったモンゴル語の連体節について、新たに記述された言語事実を紹介するとともに、通言語的な類型の視点から見た場合にどのような扱いができるか、また、類型論に対してモンゴル語の立場からどのような発言ができるかを述べた。

高田 三枝子(博士後期課程)

日本語の有声破裂音は、語頭においてはVoice Onset Time(VOT)値のばらつきが大きく、マイナス(-)の値をとらないこともしばしばある。本研究では日本語の語頭における有声破裂音に注目し、そのVOTを分析した。その結果、栃木・茨城を中間地帯として間に挟み、東北と関東で大きな違いがあることを示した。またここに見られた地域的境界が従来音韻現象に関して示されてきた東北的音声 ・音韻の境界と一致し、すなわち語頭の有声破裂音における音声現象が語中の破裂音の音声現象となんらかの関係を持つ可能性を指摘した。

酒井 幸(博士前期課程)

日本方言研究会の第79回研究発表会は2004年11月12日に熊本大学(熊本市民会館)で行われた。発表は全部で8つで、「京都人にとっての大阪方言、大阪人にとっての京都方言 -近隣方言の相互認知研究の一例として-」(出野晃子氏・岡田祥平氏・郡史郎氏)をはじめ、全体的に社会言語学的な発表が多かった。「福島市方言における無声子音の有声化」(幡早夏氏)や「WWWによる方言語形の全国分布調査」(荻野綱男氏)など8つの発表について報告者が概略を紹介した。

箕浦 信勝(言語・情報講座)

日本手話学会からは、市田泰弘の超文節音の文法化に関する発表、箕浦信勝のwh疑問文の類型論に関する発表、佐伯敦也の語彙的アスペクチュアリティーに関する発表を取り上げた。TISLRからは、Gladys Tangの香港手話のアスペクトに関する発表と、Els van der Kooij他の「焦点」のプロソディーに関する発表と、Adam Schembriの類別詞に関する発表を取り上げた。

川村 大(言語・情報講座)

日本語学会の秋季大会は熊本大学で行われた。「日本語史と方言」(迫野虔徳氏)の講演、「連体修飾の分類について」(丹羽哲也氏)などの発表があったが、これらについて報告者が概略を紹介した。

風間 伸次郎(言語・情報講座)

言語学会第129回大会は富山大学で行われた。「アイヌ語十勝方言の継続相を表す形式koranについて」(高橋靖似氏)、「アリュートル語の所有・存在を表す2つの形式について」(永山ゆかり氏)、「クスコ・ケチュア語における抱合的な構造」(蛯名大助氏)などの発表があったが、これらについて報告者が概略を紹介した。

志波 彩子(博士後期課程)

通言語的に受身文と呼ばれる構文に2種類の主要なタイプがあることを提案し、その意味・能及び構文的特徴の違いを述べ、それぞれが日本語の固有の受身と非固有の受身にほぼ対応することを主張した。

<被動者主役化>タイプ:有情主語で動作主あり受身:固有の受身の中心的タイプ

<脱他動化>タイプ:非情主語で動作主なし受身:非固有の受身

海老原 志穂(博士前期課程)

中国西北部で話されているチベット語(アムド語)には、農民の話す農区方言と牧民の話す牧区方言という2つの社会方言がある。本発表では、アムド語のうちの1つの地域方言である共和語について、農区方言と牧区方言の音韻比較を行った。その結果、牧区方言がより古い体系を維持していることを述べた。

三宅 登之(言語・情報講座)

日本認知言語学会設立5周年記念全国大会は関西大学で行われた。研究会で取り扱われた次のようなトピック、すなわち(1) Subject Construal(主観的事態把握)、(2) フレーム意味論、(3) 参照点(reference point)、(4) 因果連鎖(causal chain)、について報告者がその概略を紹介した。

坂田 晴奈(博士前期課程)

本発表は、2004年7月3日(土)に東京大学で行われた第31回ウラル学会研究大会の報告である。このウラル学会では様々な分野からの発表があったが、本報告では言語学に関連した発表のみ取り上げた。今回扱った発表は、「ハンガリー語の所有接辞を含む後置詞について」、「ハンガリー語の動詞修飾要素とは」、「東ハンティ語スルグート方言の位置格の用法について」などである。

幡 早夏(博士前期課程)

2004年5月21日に実践女子大学で日本方言研究会第78回研究発表会が行われた。本発表は、この研究会の報告を行ったものである。今回は8名の発表のうち、4名の発表を取り上げて報告した。4名の発表はそれぞれ「ハワイ日系人の日本語 -可能表現を中心に-」「鳥取方言の「終止形+ダ・デス」の用法について」「岩手県地域言語における『イズレ』の使用実態と言語意識」「アクセントの型、音調の型」である。

下地 理則(博士前期課程)