講演会

これからの講演

※予定が決まり次第お知らせします。過去の講演

2025(令和7)年

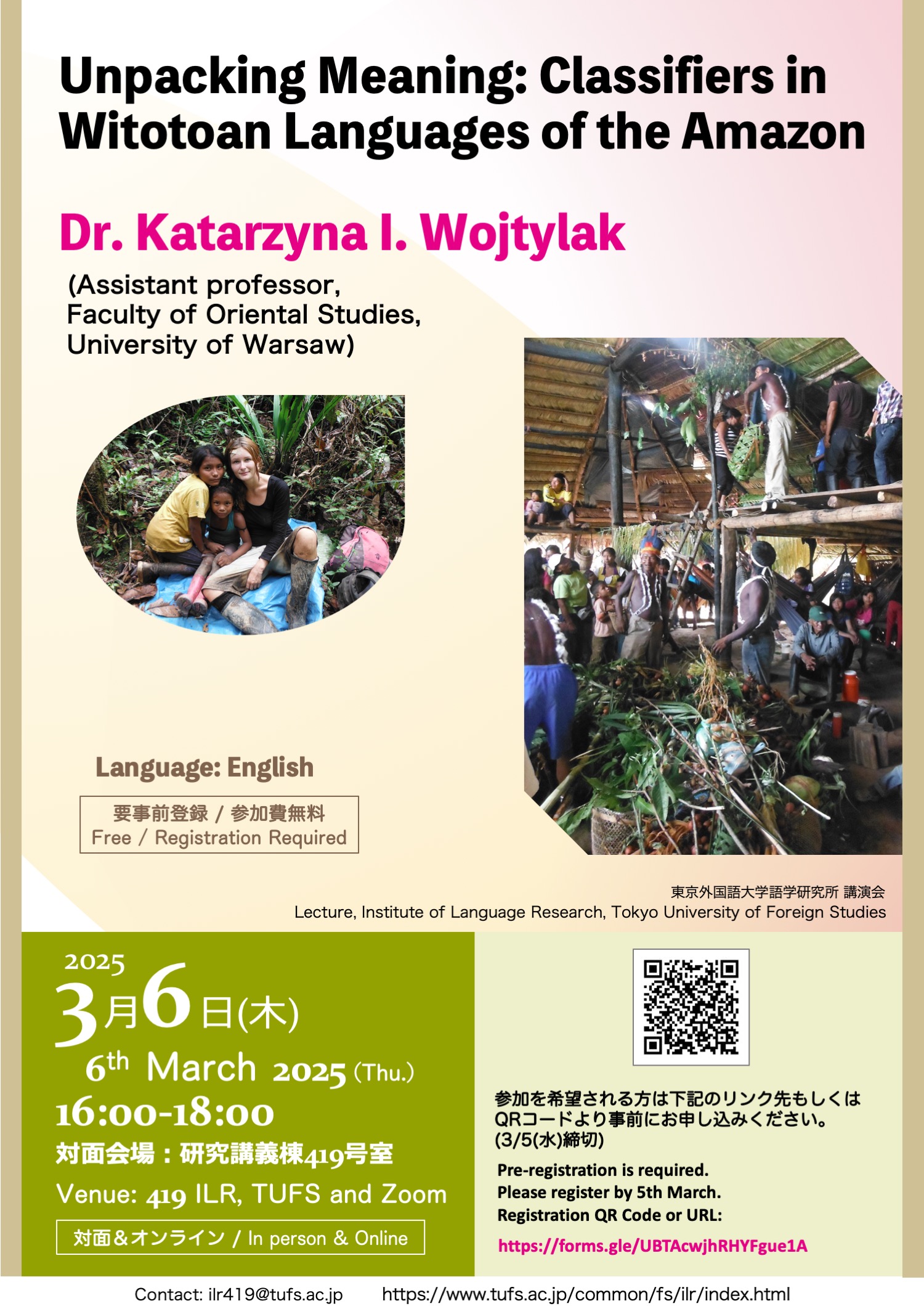

2025年3月6日(木)

“Unpacking Meaning: Classifiers in Witotoan Languages of the Amazon”Speaker: Dr. Katarzyna I. Wojtylak (Assistant professor, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw)

司会:内原洋人(東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授)/ Hiroto Uchihara, TUFS

日時:2025年3月6日(木)16:00~18:00 / 6th March 2025 (Thu.)

会場:語学研究所(東京外国語大学研究講義棟4階419号室)/ 419 ILR, TUFS and Zoom

開催形式:対面&オンライン / In person & Online

講演言語:英語 / English

参加費/一般公開

admission free / open to the public

2025年1月22日(水)

【語学研究所&NINJALユニット共催】講演会「沖永良部語唄プロジェクト」

講演者:山田真寛(国立国語研究所/東京外国語大学)

日時:1月22日(水)18:00~19:30

場所:Zoomによるリモート開催

参加費:無料

事前申込必要

対象者:一般公開

2025年1月16日(木)

【語学研究所&NINJALユニット共催】講演会「とりたて詞のいわゆる「含み」について」

講演者:窪田悠介(国立国語研究所/東京外国語大学)

日時:1月16日(木)18:00~19:30

場所:Zoomによるリモート開催

参加費:無料

事前申込必要

対象者:一般公開

2024(令和6)年

2024年7月25日

【語学研究所&NINJALユニット共催】講演会「連続的循環性について」

講演者:窪田悠介(国立国語研究所/東京外国語大学)

日時:7月25日(木)18:30~20:00

場所:Zoomによるリモート開催

参加費:無料

事前申込必要

対象者:一般公開

2024年7月18日

【語学研究所&NINJALユニット共催】講演会「消滅危機言語の保存研究プロジェクト」

講演者:山田真寛(国立国語研究所/東京外国語大学)

日時:7月18日(木)18:00~19:30

場所:Zoomによるリモート開催

参加費:無料

事前申込必要

対象者:一般公開

2024年1月24日(水)

【NINJALユニット&語学研究所共催】講演会「N型アクセントと多型アクセントの二分法を超えて」

講演者:五十嵐陽介(国立国語研究所/東京外国語大学)

日時:2024年1月24日(水)18:00-

場所:Zoomによるオンライン開催

使用言語:日本語

入場:無料

2023(令和5)年

2023年12月13日(水)

【NINJALユニット&語学研究所共催】講演会「分布意味論に基づく言語研究」

講演者:浅原正幸(国立国語研究所/東京外国語大学)

日時:2023年12月13日(水)18:00-

場所:Zoomによるオンライン開催

使用言語:日本語

入場:無料

2023年7月19日(水)

【NINJALユニット&語学研究所共催】講演会「琉球諸語・八丈語以外の非中央語系統日琉諸語の系統:中央語系言語への置き換えはあったのか?」

講演者:五十嵐陽介(国立国語研究所言語変異研究領域教授)

日時:2023年7月19日(水)18:30-

場所:Zoomによるオンライン開催

使用言語:日本語

入場:無料

2023年7月12日(水)

【NINJALユニット&語学研究所共催】講演会「『日本語歴史コーパス』に対する分類語彙表番号アノテーション」

講演者:浅原正幸(国立国語研究所コーパス開発センター教授)

日時:2023年7月12日(水)18:00-

場所:Zoomによるオンライン開催

使用言語:日本語

入場:無料

2023年5月30日(火)

本講演会は中止になりました。【語学研究所&科研「トラパネク語の動詞形態論の通方言的研究」共催】

講演会

Vowel deletion as grammatically controlled articulatory overlap

in Uspanteko (and maybe Japanese)

講演者:Ryan Bennett (Associate professor, Department of Linguistics, University of California, Santa Cruz)

時間:16:30~18:00

開催形式:対面

会場:東京外国語大学語学研究所(府中キャンパス 研究講義棟4階419号室)

2023年1月18日(水)

【NINJALユニット&語学研究所共催】講演会「日琉語諸方言の疑問文イントネーション:南琉球宮古語池間方言の事例から」

講演者:五十嵐陽介(国立国語研究所/東京外国語大学)

時間:18:00~19:30

場所:Zoomによるオンライン開催

使用言語:日本語

入場:無料

2022(令和4)年

2022年12月22日(木)

【NINJALユニット&語学研究所共催】講演会「クラウドソーシングを用いた日本語研究」

講演者:浅原正幸(国立国語研究所/東京外国語大学)

時間:18:00-19:30

場所:Zoomによるオンライン開催

使用言語:日本語

入場:無料

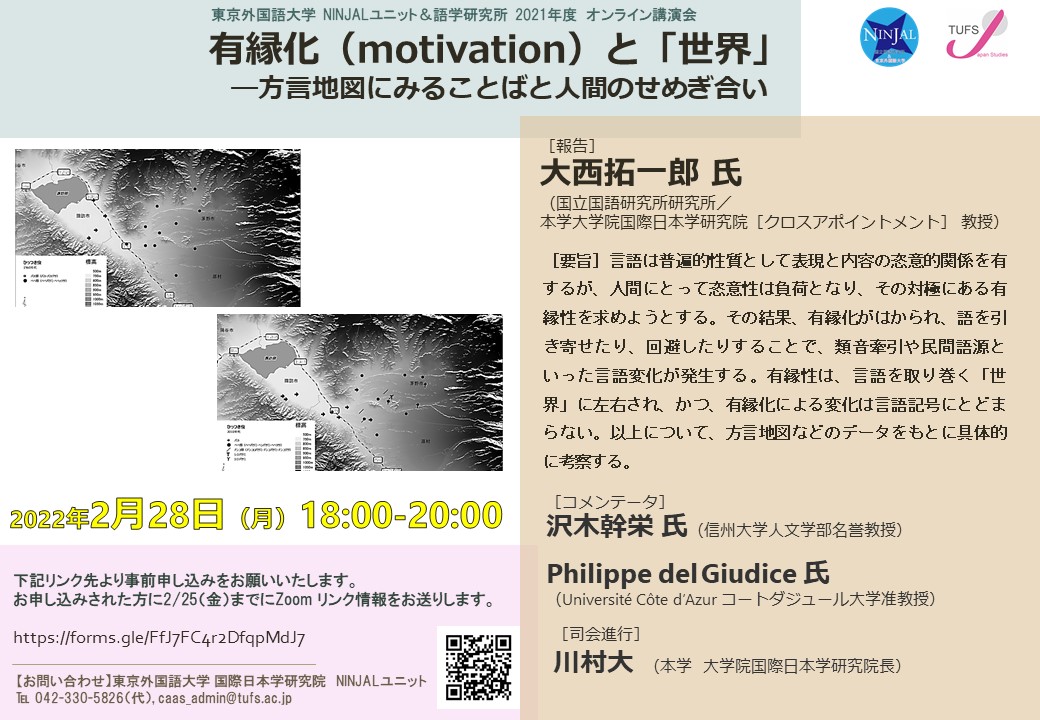

2022年2月28日(月)

【NINJALユニット&語学研究所共催】講演会「有縁化(motivation)と「世界」

―方言地図にみることばと人間のせめぎ合い」

講演者:大西拓一郎(国立国語研究所/本学大学院国際日本学研究院[クロスアポイントメント]教授)

コメンテーター:①沢木幹栄(信州大学人文学部名誉教授)

②Philippe del Giudice(Université Côte d’Azur

コートダジュール大学准教授)

司会進行:川村 大(東京外国語大学教授)

時間:18:00-20:00

場所:Zoomによるオンライン開催

使用言語:日本語

要旨:

言語は普遍的性質として表現と内容の恣意的関係を有するが、人間にとって恣意性は負荷となり、その対極にある有縁性を求めようとする。その結果、有縁化がはかられ、語を引き寄せたり、回避したりすることで、類音牽引や民間語源といった言語変化が発生する。有縁性は、言語を取り巻く「世界」に左右され、かつ、有縁化による変化は言語記号にとどまらない。以上について、方言地図などのデータをもとに具体的に考察する。

入場:無料

2021(令和3)年

2021年11月9日(火)

Endowed Lecture by Dr. Sonia ROCCAMobile Language Learning and Teaching for the 21st Century Language Classroom

講師 Lecturer: Dr. Sonia ROCCA

講演日時 Day and Time: Tuesdays, November 9th, 2021, 5:30-7:30pm

開催方法 Mode: Webinar in English

概要 Abstract:

This lecture is mainly intended for language educators, present and future. It can be of interest to practitioners as well as researchers who are keen on harnessing the potential of technology-enhanced language learning and its impact on language teaching. The lecture will open with a quick overview of the role that technology has always had on language learning and teaching, but most importantly how current technological advancements have affected the way languages are learned and taught. Finally, I will outline a constructivist approach showing how digital resources can encourage students to interact in the target language and to acquire metalinguistic awareness as well as cross-cultural competence?

講演者略歴 Bio:

Dr. Sonia Rocca is a Fulbright Scholar who is currently in Japan to complete the second segment of her 2020-21 Fulbright Global Scholar Award. Dr Rocca has been a language educator for over a quarter of a century in three different countries. In her native country, Italy, she taught French and English; in Britain, she taught French and Italian, and currently she is teaching Italian at the Lycee Francais de New York. She obtained a PhD in Applied Linguistics at the University of Edinburgh, specializing in the acquisition of a second language during childhood. She has collaborated with language teacher education programs nationally and internationally. She is the founding chair of MOBILLE International Conference - the first academic conference of its kind to be sponsored, organized and hosted by a preK-12 school - where researchers and practitioners would get together to share their experiences with technology in the learning and teaching of world languages.

主催:科研基盤研究B「CEFR-Jに準拠した英語スピーキング能力の指導・評価システムの拡充」研究代表者:吉冨朝子

共催:東京外国語大学語学研究所、外国語教育学会(JAFLE)、多文化共生イノベーション研究育成フェローシップ奨学生制度(MIRAI)

This lecture is organized by the research team of Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKEN) B, “Developing a Teaching and Assessment System of English Speaking Skills Based on CEFR-J” with the cooperation of the Institute of Language Research at Tokyo University of Foreign Studies, JAFLE, and MIRAI.

【謝辞】フルブライト・プログラム

本講演は、フルブライト・プログラムの支援により、ロッカ博士が無償で提供してくださるものです。

Acknowledgement: Fulbright Program

We would like to express our special thanks to the Fulbright Program for enabling this lecture endowed by Dr. Rocca.

詳細はこちらをご覧ください。

http://www.tufs.ac.jp/event/2021/211109_1.html

2021年9月16日(木)

【NINJALユニット&語学研究所共催】講演会「ン系動詞否定辞の変化と補填成分 ―ヘン・ヒン・ヤン・ランなど―」

講演者:大西拓一郎(国立国語研究所研究所/本学大学院国際日本学研究院[クロスアポイントメント]教授)

コメンテーター:①中井精一(同志社女子大学教授)

②日高水穂(関西大学教授)

司会進行:川村 大(東京外国語大学教授)

時間:18:00-20:00

場所:Zoomによるオンライン開催

使用言語:日本語

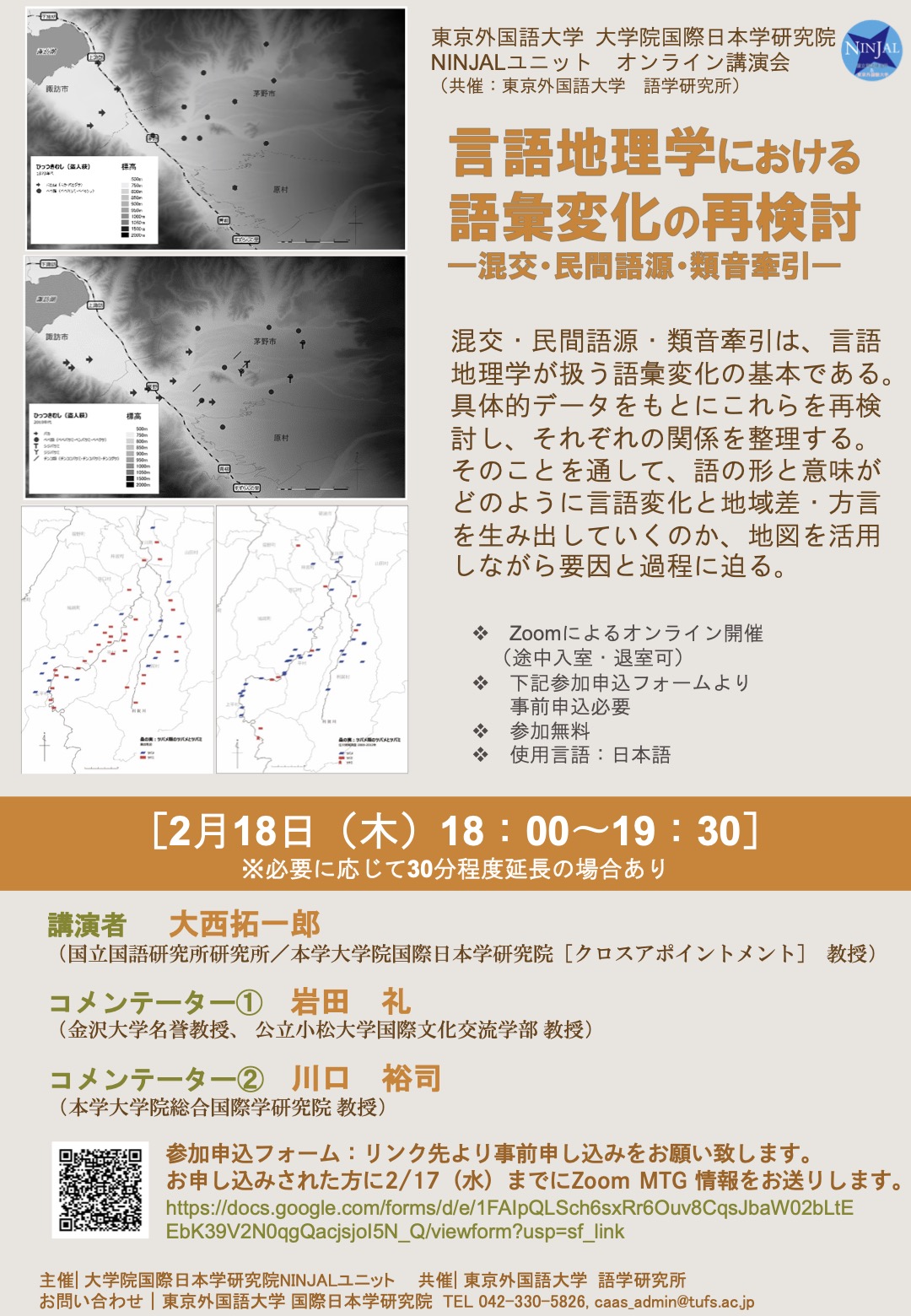

2021年2月18日(木)

【NINJALユニット&語学研究所共催】講演会「言語地理学における語彙変化の再検討 ―混交・民間語源・類音牽引―」

報告:大西拓一郎(国立国語研究所研究所/本学大学院国際日本学研究院[クロスアポイントメント]教授)

コメンテーター:①岩田 礼(金沢大学名誉教授、公立小松大学国際文化交流学部教授)

②川口 裕司(本学大学院総合国際学研究院教授)

司会進行:川村 大(東京外国語大学教授)

時間:18:00-19:30

※必要に応じて30分程度延長の場合あり

場所:Zoomによるオンライン開催

使用言語:日本語

入場:無料

2020(令和2)年

2019(平成31/令和元)年

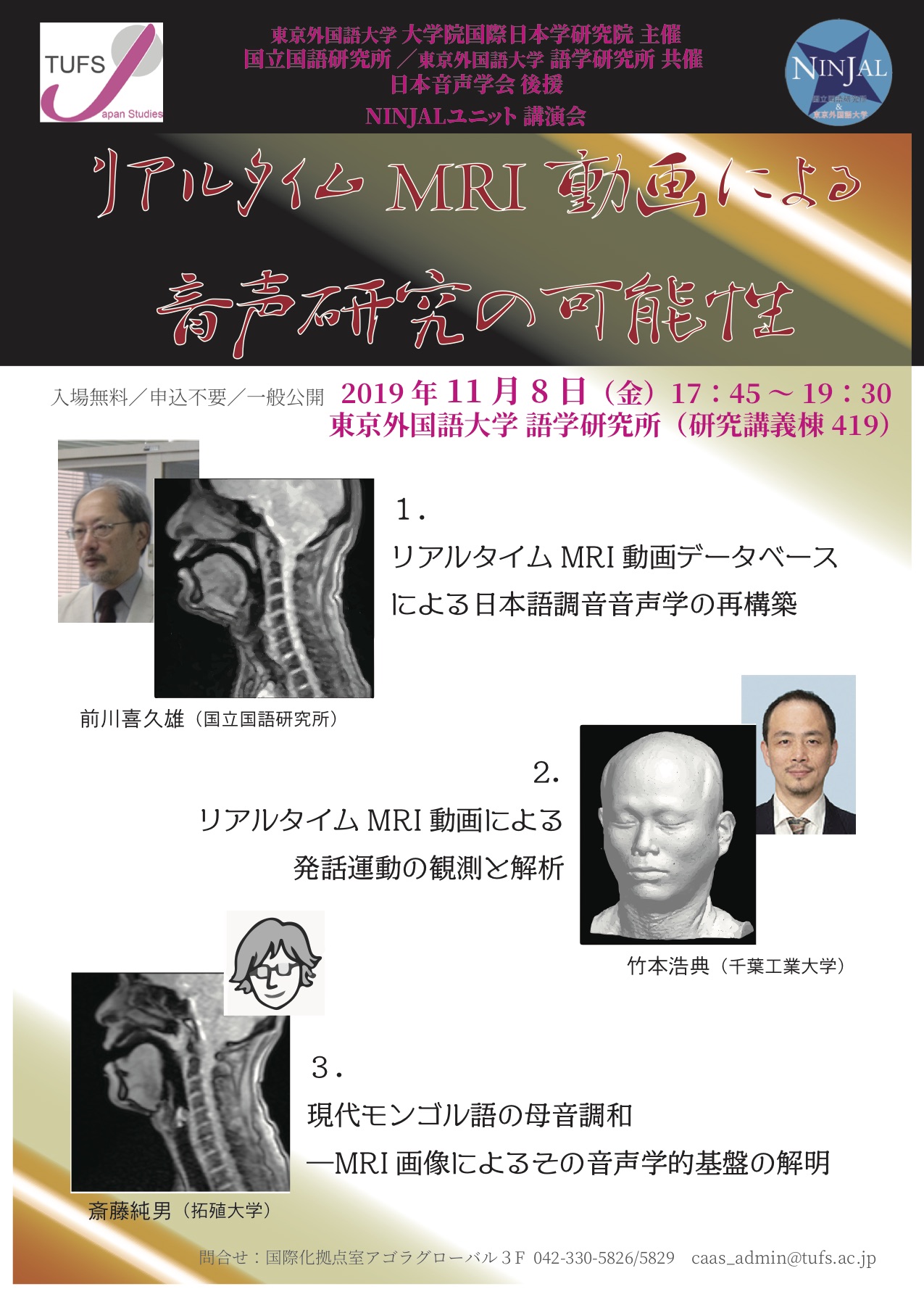

2019年11月8日(金)

前川喜久雄教授 講演会テーマ「リアルタイムMRI動画による音声研究の可能性」

登壇者:

1.前川喜久雄(国立国語研究所 教授):

リアルタイムMRI動画データベースによる日本語調音音声学の再構築

2.竹本浩典(千葉工業大学 教授):

リアルタイムMRI動画による発話運動の観測と解析

3.斎藤純男(拓殖大学 教授):

現代モンゴル語の母音調和 -MRI画像によるその音声学的基盤の解明

時間:17:45-19:30

会場:東京外国語大学 語学研究所(研究講義棟419)

主催:東京外国語大学大学院国際日本学研究院

共催:国立国語研究所[NINJAL]、東京外国語大学語学研究所

後援:日本音声学会

一般公開、事前申込不要、入場無料

http://www.tufs.ac.jp/research/js/event/

http://www.tufs.ac.jp/event/?ym=201911

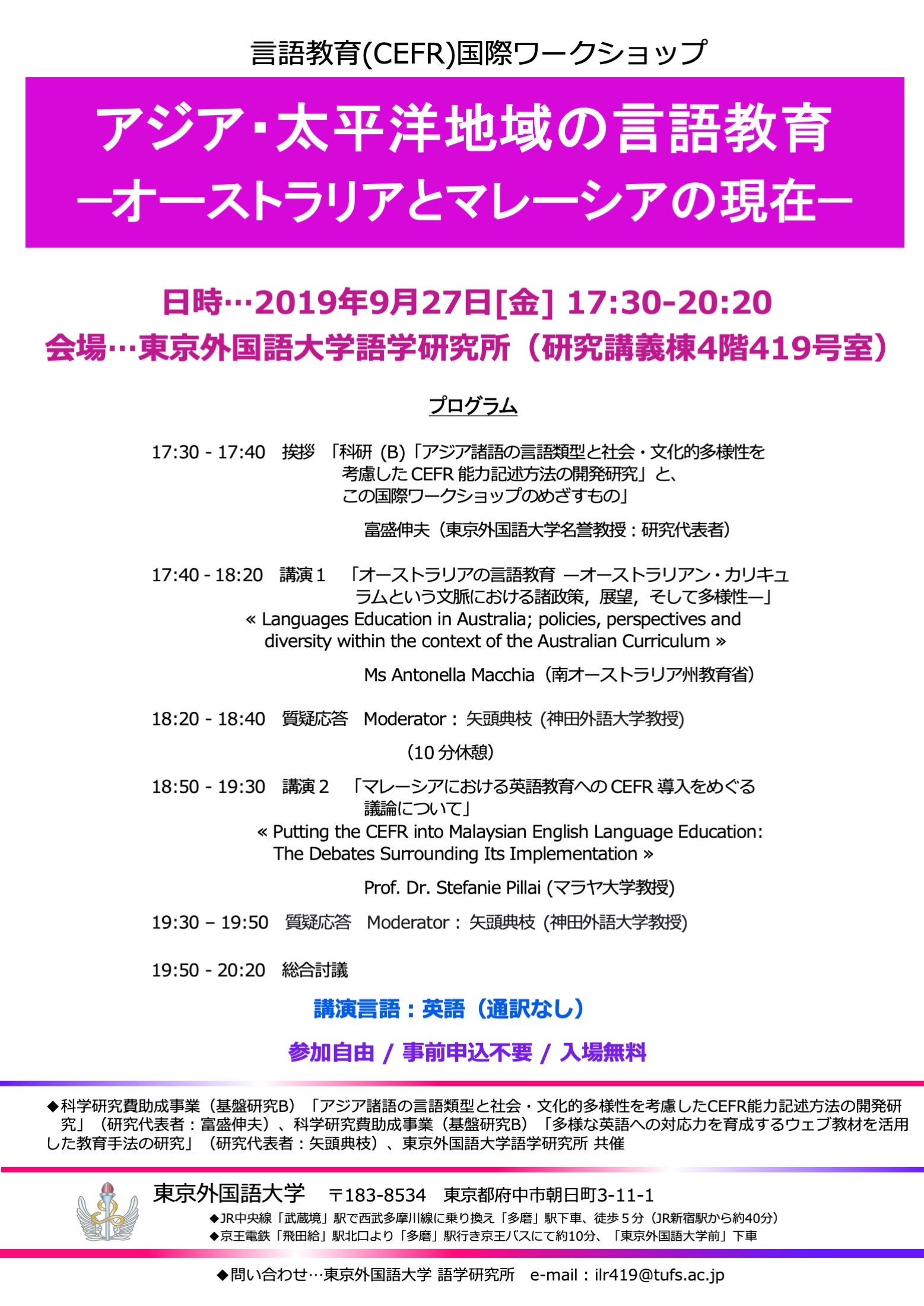

2019年9月27日(金)

【言語教育(CEFR)国際ワークショップ】17:40-18:20 講演1

「オーストラリアの言語教育―オーストラリアン・カリキュラムという文脈における諸政策,展望,そして多様性―」

≪ Languages Education in Australia; policies, perspectives and diversity within the context of the Australian Curriculum ≫

講師:Ms Antonella Macchia(南オーストラリア州教育省)

18:50-19:30 講演2

「マレーシアにおける英語教育へのCEFR導入をめぐる議論について」

≪ Putting the CEFR into Malaysian English Language Education: The Debates Surrounding Its Implementation ≫

講師:Prof. Dr. Stefanie Pillai (マラヤ大学教授)

会場:東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

主催:科研基盤研究(B)「アジア諸語の言語類型と社会・文化的多様性を考慮したCEFR能力記述方法の開発研究」(研究代表者:富盛伸夫)

共催:東京外国語大学 語学研究所

一般公開、事前申込不要、参加費無料

2019年9月24日(火)

「ハワイへの日系移民史における日本語の役割」講師:朝日祥之(国立国語研究所、本学NINJALユニット)

日時:3限(2:40-14:10) および 4限(14:20-15:50)

会場:アゴラ・グローバル棟3F プロジェクトスペース

主催:東京外国語大学大学院国際日本学研究院

共催:東京外国語大学 語学研究所

事前申込不要、入場無料

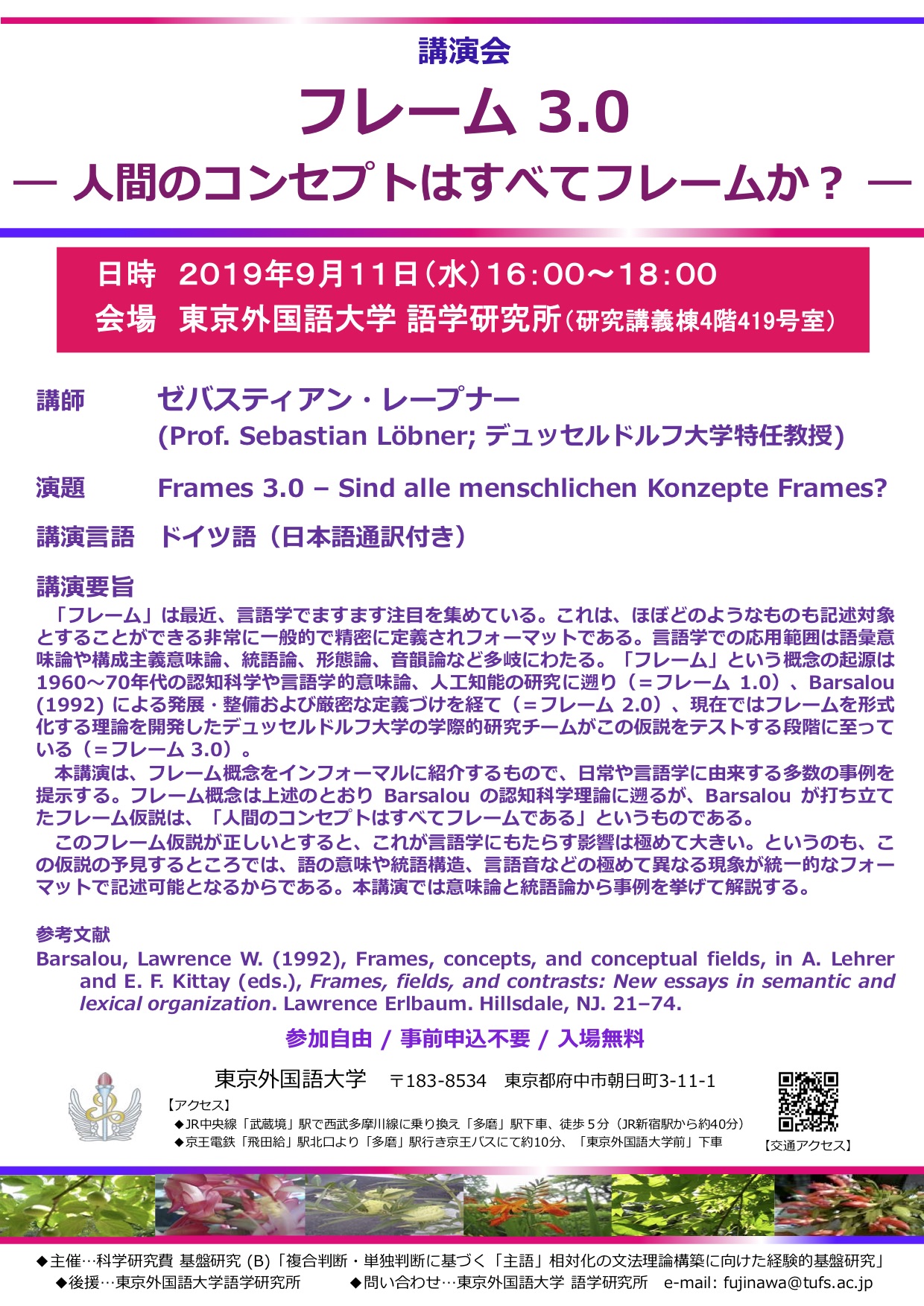

2019年9月11日(水)

「フレーム 3.0 ― 人間のコンセプトはすべてフレームか?」“Frames 3.0 - Sind alle menschlichen Konzepte Frames?”

講演者:ゼバスティアン・レープナー(Prof. Sebastian Löbner; デュッセルドルフ大学特任教授)

時間:16:00~18:00

会場:東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

講演言語:ドイツ語(日本語通訳付き)

講演要旨

「フレーム」は最近、言語学でますます注目を集めている。これは、ほぼどのようなものも記述対象とすることができる非常に一般的で精密に定義されフォーマットである。言語学での応用範囲は語彙意味論や構成主義意味論、統語論、形態論、音韻論など多岐にわたる。「フレーム」という概念の起源は1960~70年代の認知科学や言語学的意味論、人工知能の研究に遡り(=フレーム1.0)、Barsalou (1992) による発展・整備および厳密な定義づけを経て(=フレーム2.0)、現在ではフレームを形式化する理論を開発したデュッセルドルフ大学の学際的研究チームがこの仮説をテストする段階に至っている(=フレーム3.0)。

本講演は、フレーム概念をインフォーマルに紹介するもので、日常や言語学に由来する多数の事例を提示する。フレーム概念は上述のとおりBarsalou の認知科学理論に遡るが、Barsalou が打ち立てたフレーム仮説は、「人間のコンセプトはすべてフレームである」というものである。

このフレーム仮説が正しいとすると、これが言語学にもたらす影響は極めて大きい。というのも、この仮説の予見するところでは、語の意味や統語構造、言語音などの極めて異なる現象が統一的なフォーマットで記述可能となるからである。本講演では意味論と統語論から事例を挙げて解説する。

参考文献

Barsalou, Lawrence W. (1992), Frames, concepts, and conceptual fields, in A. Lehrer and E. F. Kittay (eds.), Frames, fields, and contrasts: New essays in semantic and lexical organization. Lawrence Erlbaum. Hillsdale, NJ. 21-74.

主催:科学研究費 基盤研究 (B)「複合判断・単独判断に基づく「主語」相対化の文法理論構築に向けた経験的基盤研究」(研究代表者:藤縄康弘)

後援:東京外国語大学 語学研究所

一般公開、事前申込不要、参加費無料

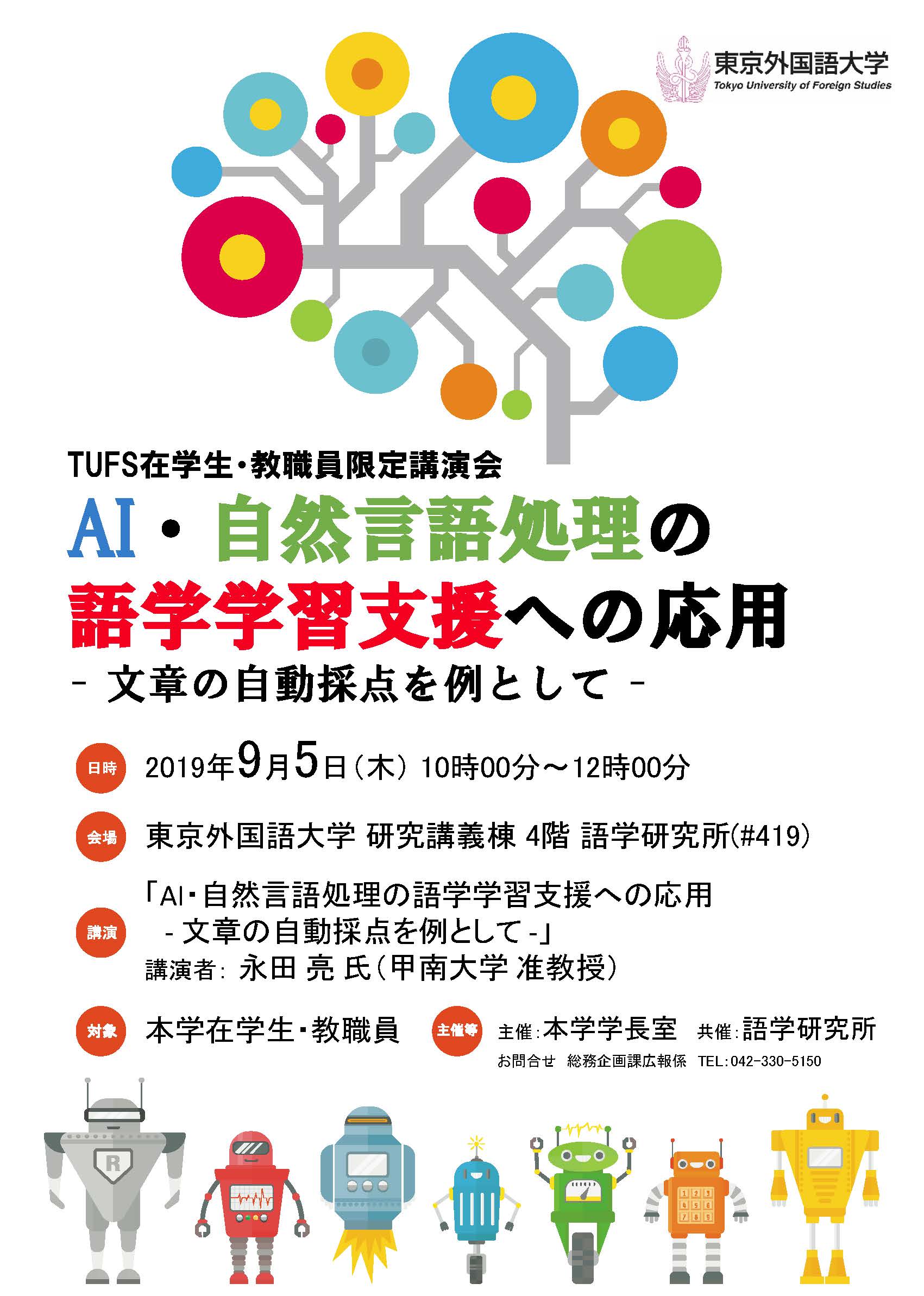

2019年9月5日(木)

TUFS在学生・教職員限定講演会「AI・自然言語処理の語学学習支援への応用 ―文章の自動採点を例として―」

講演者:永田 亮 氏(甲南大学准教授)

時間:10:00~12:00

会場:東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

対象:本学在学生・教職員

主催:本学学長室

共催:東京外国語大学 語学研究所

一般公開、事前申込不要、参加費無料

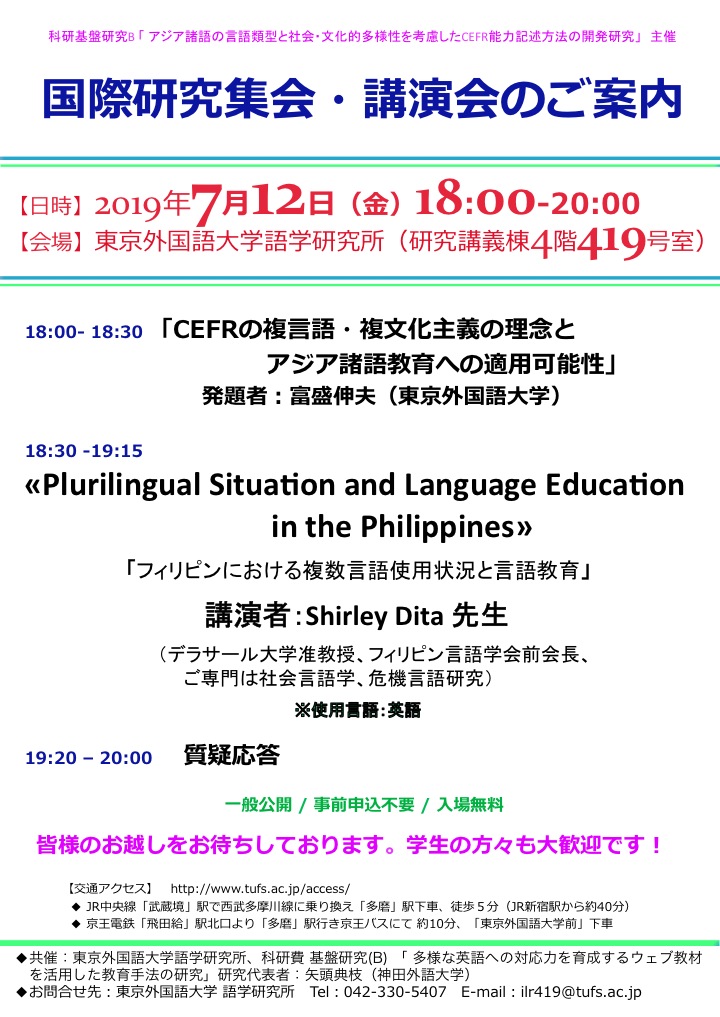

2019年7月12日(金)

≪ Plurilingual Situation and Language Education in the Philippines ≫「フィリピンにおける複数言語使用状況と言語教育」

講演者:Shirley Dita (デラサール大学准教授、フィリピン言語学会前会長、専門は社会言語学、危機言語研究)

時間:18:30~19:15

会場:東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

使用言語:英語

主催:科研基盤研究(B)「アジア諸語の言語類型と社会・文化的多様性を考慮したCEFR能力記述方法の開発研究」(研究代表者:富盛伸夫)

共催:東京外国語大学 語学研究所

一般公開、事前申込不要、参加費無料

2019年2月20(水)

「ロマニ語の世界-ロマ(ジプシー)の言語と言語教育」“The World of Rromani - the language and the language education of Rroma (Gypsies)”

講演者:角 悠介 [すみ ゆうすけ] 氏(ルーマニア国立バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター所長/神戸市外国語大学客員研究員)

時間:18:00~20:00

会場:東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

講演者プロフィール

専門はロマニ語、ロマニ語教育。

ルーマニア国立バベシュ・ボヨイ大学西洋古典学科学士課程修了、ハンガリー国立エトヴェシュ・ロラーンド大学(ブダペスト大学)西洋古典学科修士課程修了、ルーマニア国立コンスタンツァ・オヴィディウス大学言語学博士課程修了。ルーマニア文化省認定ロマニ語翻訳者資格を有す。日本エスペラント協会会員。 著書「ニューエクスプレス ロマ(ジプシー)語」(白水社)。

同氏はルーマニア国立バベシュ・ボヨイ大学にて「標準ロマニ語」をロマに教えておられます。本講演では、ロマニ語教育における問題点もふまえ「ロマニ語の世界」をご紹介くださいます。

一般公開、事前申込不要、参加費無料

2018(平成30)年

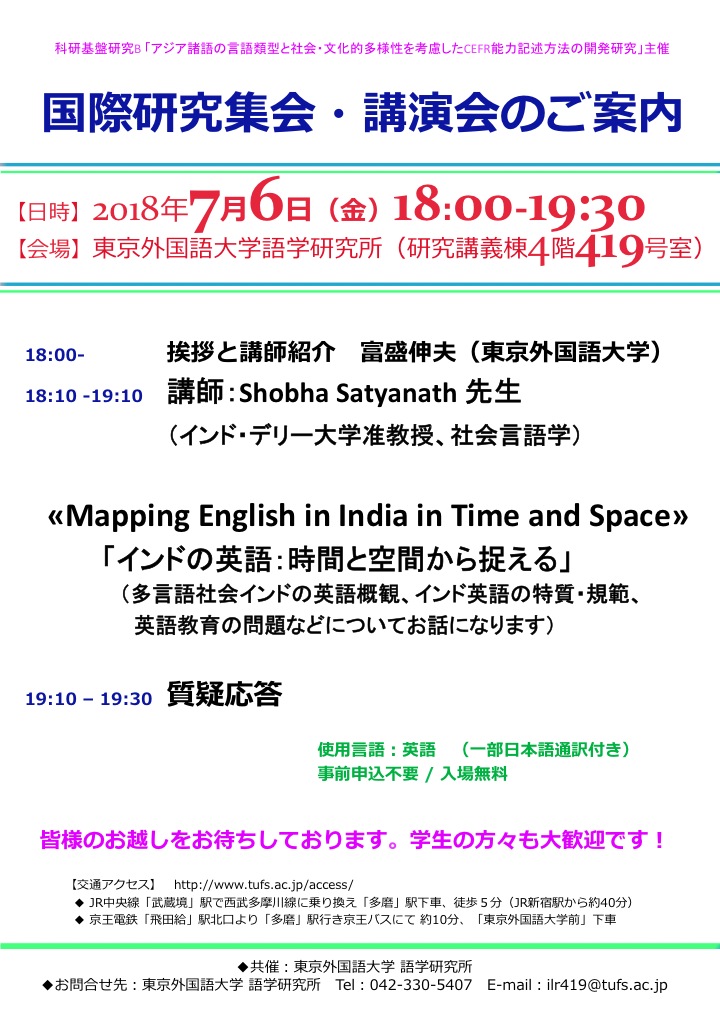

2018年7月6日(金)

題目 ≪Mapping English in India in Time and Space≫「インドの英語:時間と空間から捉える」

講演者 Shobha Satyanath先生(インド・デリー大学准教授 / 社会言語学)

時間 18:00~19:30

※使用言語:英語(一部日本語通訳付き)

※Shobha Satyanath 先生は社会言語学変異研究の専門家で、インド英語(東の方の英語)、クレオールなどの論文多数。

詳細はこちら

主な論文はこちら

本講演会では多言語社会インドの英語概観、インド英語の特質・規範、英語教育の問題などについてお話しくださいます。

▼主催:科研基盤研究(B)「アジア諸語の言語類型と社会・文化的多様性を考慮したCEFR能力記述方法の開発研究」(研究代表者:富盛伸夫)

2018年3月30日(月)

▼国際日本学研究院との共催タイトル:「通時的観点から見た室町時代語のコーパス」

発表者:小木曽智信先生(国立国語研究所)

日時:2018年3月30日(金) 10:30~12:30

会場:東京外国語大学 アゴラ・グローバル2階 国際日本コモンルーム

アクセスhttp://www.tufs.ac.jp/access/tama.html

使用言語:日本語

無料、先着順、申し込み不要

http://www.tufs.ac.jp/research/js/event/2018/03/ninjalninjal.html

懇親会:

講演会後にランチ懇親会(会費制)を予定しています。懇親会に参加される方は、お手数ですが、事前に下記までご連絡ください。

caas_admin[at]tufs.ac.jp

※[at]は@にかえて送信してください。

2018年3月16日(月)

▼国際日本学研究院との共催タイトル:「疑問文の文末音調いろいろ -日本語諸方言コーパスから-」

発表者:木部暢子教授(国立国語研究所、本学大学院国際日本学研究院[クロスアポイントメント])

日時:2018年3月16日(金) 10:00~12:00

会場:東京外国語大学 アゴラ・グローバル2階 国際日本学研究院コモンルーム

アクセスhttp://www.tufs.ac.jp/access/tama.html

使用言語:日本語

一般公開、先着順、参加費無料

http://www.tufs.ac.jp/research/js/event/2018/03/post-6.html

懇親会:

12:00~ 懇親会[会費制]を予定しています。

懇親会に参加される方は、お手数ですが、事前に下記までご連絡ください。

caas_admin[at]tufs.ac.jp

※[at]は@にかえて送信してください。

2017(平成29)年

2017年10月2日(月)

日時:2017年10月2日(月) 16:00~17:30 (5限)場所:東京外国語大学 語学研究所(研究講義棟4階419号室)

使用言語:英語(通訳なし)

題目:‘Variation in English pronunciation : contemporary trends’

講演者:Jacques DURAND先生(トゥールーズ大学教授)

主催:科学研究費助成金(基盤研究B)「多言語コーパスの構築と言語教育への応用可能性」(代表:川口裕司先生)、科学研究費助成金(基盤研究B)‘A corpus-based multi-level analysis of spoken French produced by pre-advanced Japanese learners of French’(代表:Detey Sylvain先生 / 早稲田大学)

後援:東京外国語大学 語学研究所

※一般公開、参加費、事前申込不要

2017年5月22日(月)

題目 ‘La dialectologie en France aujourd’hui’講演者 Elisabetta CARPITELLI先生(グルノーブル第3大学)

時間 14:20~15:50 (4限)

場所 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

使用言語 フランス語(通訳なし)

※Elisabetta Carpitelli先生はフランスを代表する方言学者の一人です。ロマンス語言語地図Atlas Linguistique Romanの編集者で、フランス語とイタリア語の方言および言語接触に関する多数の論文を執筆されています。

※主催:科学研究費助成金(基盤研究B)「多言語コーパスの構築と言語教育への応用可能性」(代表:川口裕司先生)

2017年2月20日(月)

【Aslı GÖKSEL先生講演会】

【Aslı GÖKSEL先生講演会】"(Mis)matches between signed and spoken languages"

時間 15:00~16:30

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

主催:科研基盤研究(A)「コーパスに基づく談話の主題と結束性の研究」(代表:峯岸真琴)、科研基盤研究(B)「フランス語,ポルトガル語,日本語,トルコ語の対照中間言語分析」(代表:川口裕司)

使用言語:英語(通訳なし)

※事前申込不要、参加自由

Aslı GÖKSEL教授は、トルコ共和国を代表する言語学者の一人で、統語意味論、少数言語、手話など広い分野で研究をされており、重要なトルコ語のレファレンス文法の著者です。

2017年1月27日(金)

「アジアの少数言語の継承と言語教育」

「アジアの少数言語の継承と言語教育」時間 18:00~20:30

会場 東京外国語大学語学研究所(研究講義棟4階419号室)

主催:科研基盤研究(C)「東南アジア語圏におけるヨーロッパ系言語との接触・混成現象に関する動態的記述研究」(代表:黒澤直俊)、科研基盤研究(B)「アジア諸語の社会・文化的多様性を考慮した通言語的言語能力達成度評価法の総合的研究」(代表:富盛伸夫)

共催:東京外国語大学語学研究所

使用言語:日本語

※事前申込不要、参加自由

<プログラム>

18:00-18:50

「アジアにおけるポルトガル語とその言語・文化の継承 ―マラッカの言語Kristang語―」

富盛伸夫(東京外国語大学名誉教授)

18:50-20:10

「ポルトガルがマカオに残した記憶と遺産 ―『マカエンセ』という人々―」

内藤理佳(上智大学常勤嘱託講師)

20:10-20:30

総合討議・質疑応答(司会進行:富盛伸夫)

2016(平成28)年

2016年10月26日(水)

時間:14:00~16:30

時間:14:00~16:30会場:語学研究所(研究講義棟4階419号室)

使用言語:フランス語(通訳なし)

≪プログラム≫

講演I: L’évolution des conjonctions de cause dans l’histoire du français (仮題)

Annie BERTIN (パリ西大学ナンテール教授)

講演II: Syntaxe du français moderne : sur la distinction entre le niveau des ≪ constructions ≫ et le niveau des ≪ énoncés ≫ (仮題)

Frédéric SABIO (エクス・マルセイユ大学教授)

主催:科研(基盤研究B)「フランス語、ポルトガル語、日本語、トルコ語の対照中間言語分析」(代表:川口裕司)、科研(基盤研究A)「話し言葉フランス語における統語的、韻律的アノテーションの試み」(代表:秋廣尚恵)

後援:東京外国語大学 語学研究所

2016年5月11日

言語文化学部講演会

言語文化学部講演会「世界の色彩語の類型と進化 ~"ブッシュマン"の言語調査がもたらす新知見 ~」

講演者:中川裕(東京外国語大学教授・言語学)

コメンテーター:松浦寿夫(東京外国語大学教授・表象文化)

時間:18:00~19:30

会場:東京外国語大学府中キャンパス研究講義棟226教室

http://www.tufs.ac.jp/event/general/post_752.html

※一般公開、入場無料

※語学研究所・総合文化研究所共催

2015(平成27)年

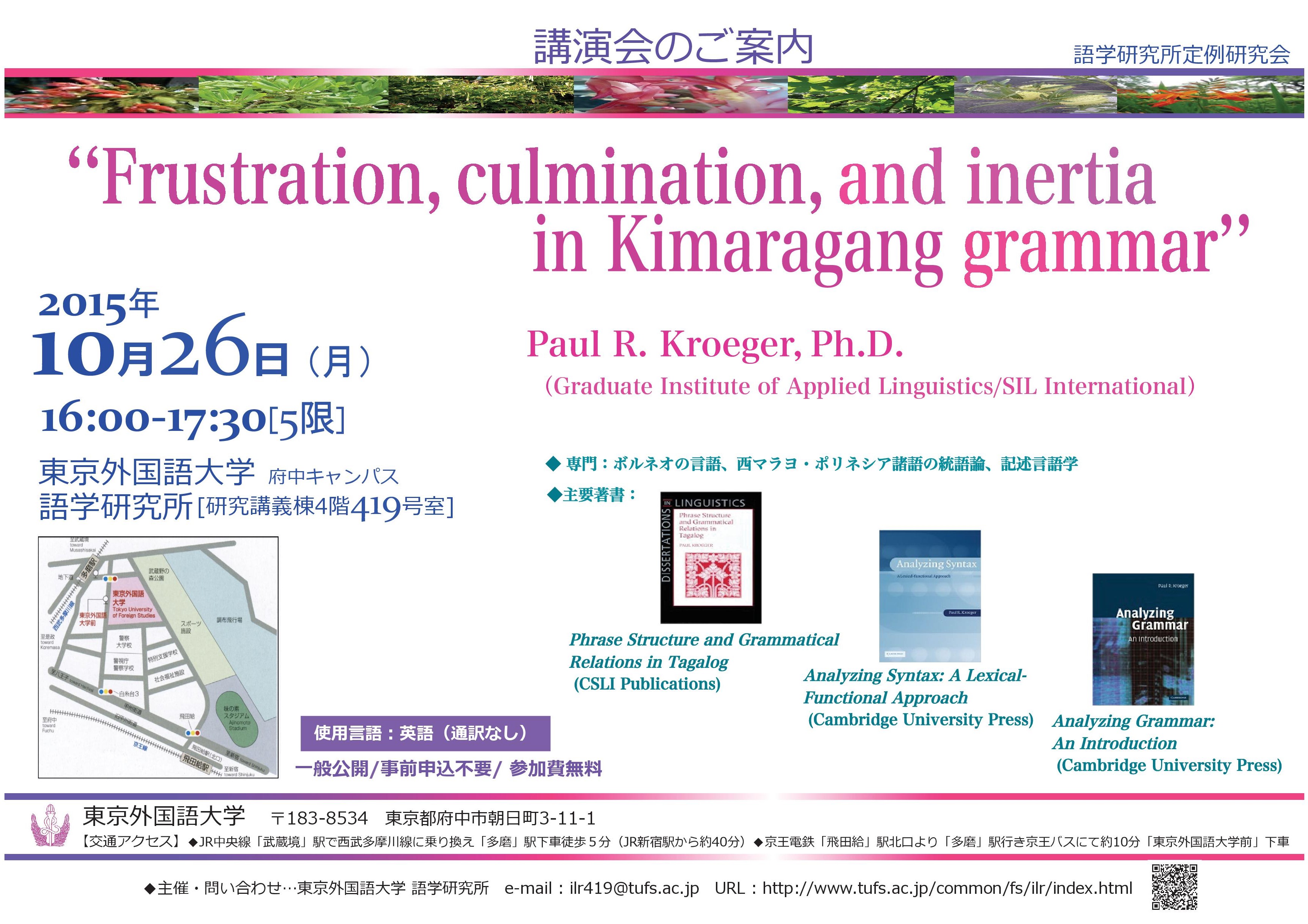

2015年10月26日

“Frustration, culmination, and inertia in Kimaragang grammar”

“Frustration, culmination, and inertia in Kimaragang grammar”Paul R. Kroeger, Ph.D.

(Graduate Institute of Applied Linguistics/

SIL International准教授/アメリカ合衆国:テキサス)

時間:16:00-17:30

場所:語学研究所(研究講義棟4階 419室)

使用言語:英語(通訳なし)

専門:ボルネオの言語、西マラヨ・ポリネシア諸語の統語論、記述言語学

要旨:

This talk discusses the FRUSTRATIVE particle "dara" in Kimaragang. Copley & Harley (2010) analyze a very similar particle in Papago as triggering a presupposition that the world is not "inertial" in Dowty's (1979) sense. They formalize the notion of inertia in terms of force dynamics, and use this analysis to propose a unified account for frustratives, non-culminating accomplishments, and the English “imperfective paradox”. I argue that this analysis makes the wrong predictions, at least for Kimaragang. In Kimaragang, the properties of frustrative clauses are very different from non-culminating accomplishments, suggesting that they need a distinct analysis. I suggest that non-culminating accomplishments must be explained in terms of event structure and lexical semantics while frustrative clauses must be explained in terms of speaker expectations.

主要著書:

Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog (CSLI Publications)

Analyzing Syntax: A Lexical-Functional Approach (Cambridge University Press)

Analyzing Grammar: An Introduction (Cambridge University Press)

‘External negation in Malay/Indonesian’ (Language 90, 2014)

※Kroeger先生ののウェブサイト:http://www.gial.edu/faculty/paul-kroeger/

※一般公開、事前申込不要、参加費無料

※本講演会は、本研究所定例研究会がKroeger先生をお招きし、講演していただくものです。

2015年7月1日

観光業者向けのe-learning・ハワイでの試み品川覚先生(ハワイ大学カピオラニ・コミュニティ・カレッジ教授)

時間:16:00~18:00

場所:研究講義棟4階 407教室

※事前申込不要、入場無料

※主催:平成27年度~29年度(予定)科学研究費基盤研究(C)「観光接触場面におけるホスピタリティと日本語の役割:日本のオモテナシとポライトネス」(研究代表者:加藤好嵩(東海大学))

※共催:東京外国語大学語学研究所、言語社会心理学研究会

2015年3月27日

NCRB(Natural Conversation Resource Bank)共同構築型データベースとは?宇佐美まゆみ先生(東京外国語大学大学院教授)

時間:13:00~14:00

場所:研究講義棟2階 206教室

※参加費:無料(但し、資料代として500円)、事前申込必要

※主催:科研「自然会話リソースバンク構築による世界的教材共有ネットワーク実現のための総合的研究」(研究代表者:宇佐美まゆみ)

第10回BTSJ活用方法講習会

宇佐美まゆみ先生(東京外国語大学大学院教授)

時間:14:20~18:00

場所:研究講義棟2階 206教室

※参加費:無料(但し、資料代として500円)、事前申込必要

※主催:科研「自然会話リソースバンク構築による世界的教材共有ネットワーク実現のための総合的研究」(研究代表者:宇佐美まゆみ)

2014(平成26)年

2014年11月7日

「関係節再考」“Rethinking Relative Clauses”

「関係節再考」“Rethinking Relative Clauses”柴谷方良先生

(ライス大学教授・神戸大学名誉教授)

時間:17:30~19:10

場所:研究講義棟2階 227大講義室

講演内容:関係節構文に関する研究は、受動構文とともに、過去半世紀にわたって生成文法ならびに言語類型論の発展に大きく寄与してきた。本研究は、これら二つの理論的枠組みにおける関係節の取り扱いについて、体言化(nominalization)の観点から見直し、従来の研究が前提とする中心的基本概念のいくつかに誤りがあることを指摘し、関係節構文についての新しい見解を提示する。

講演者略歴:1973年カリフォルニア大学バークレー校修了 (PhD in Linguistics)。南カリフォルニア大学准教授、神戸大学教養学部助教授、同大学文学部助教授、教授を経て、2002年よりアメリカ合衆国ライス大学言語学科教授。現在、国立国語研究所客員教授。神戸大学名誉教授。

※事前申込不要、入場無料

※主催:東京外国語大学言語文化学部言語・情報コース

※後援:語学研究所

2014年11月6日

「バングラデシュの言語状況と言語教育政策について」

「バングラデシュの言語状況と言語教育政策について」シクダール・モノアレ・ムルシッド[Sikder Monoare Murshed, Dr.]先生

(ダッカ大学言語学科教授)

時間:14:30~16:00

場所:語学研究所(研究講義棟4階419号室)

講演者略歴:1960年生まれ。デンマーク国立オールボー大学で博士号(言語学)を取得。ベンガル語、言語と文化、民族固有の言語と教育などが主な研究対象。国内屈指の言語学者として、言語学や固有言語に関する著作も多い。バングラデシュの言語・文化・教育の問題やマイノリティーの権利保護に関する第一人者としても幅広く活動している。

※事前申込不要、入場無料

※使用言語:英語(通訳なし)

※主催:科研 基盤研究B「アジア諸語を主たる対象にした言語教育法と通言語的学習達成度評価法の総合的研究」(研究代表者:富盛伸夫)

※共催:語学研究所

2014年7月9日

「Language Education in Finland with Special Reference to the Reception of CEFR

「Language Education in Finland with Special Reference to the Reception of CEFR(「フィンランドにおける言語教育 ―言語能力評価システム―CEFRとの関連で―」)」

ヤルモ・ヤントゥネン[Jarmo Jantunen]先生(ユヴァスキュラ大学人文学部教授)

時間:18:00~20:10

場所:語学研究所(研究講義棟4階419号室)

講演言語:英語

※事前申込不要、入場無料

※主催:科研 基盤研究B「アジア諸語を主たる対象にした言語教育法と通言語的学習達成度評価法の総合的研究」(研究代表者:富盛伸夫)

※共催:語学研究所

講演者略歴:ヤルモ・ヤントゥネン[Jarmo Jantunen]

1966年生まれ(48歳) 男性 ユヴァスキュラ大学人文学部教授。専門はフィンランド語学(コーパス言語学、学習者のフィンランド語)。2004年にヨエンスー大学よりPh.D授与(フィンランド語学)、2013年8月より現職。

※ヤントゥネン氏は、麗澤大学の招聘によりウラル学会開催期間にあわせて来日されます

2013(平成25)年

2013年11月28日

「広島修道大学におけるMoodleの取組み」時間:17:30~

会場:語学研究所(研究講義棟4階419号室)

講演1「広島修道大学におけるMoodleの導入および運用実績」

講師:中西大輔(広島修道大学人文学部准教授)

講演2「広島修道大学におけるMoodleを利用した授業実践」

講師:大澤真也(広島修道大学人文学部教授)

趣旨:

広島修道大学は早くからMoodleを全学的に導入してきました。大澤先生と中西先生は、広島修道大Moodleの運営者です。彼らはMoodle利用に関する教員の意識調査や学生の動機づけ等について研究を行うだけでなく、『Moodle事始めマニュアル』や『Maharaでつくるeポートフォリオ入門』を執筆されました。本講演会では、広島修道大学におけるMoodleの取組みと課題について報告していただきます。

※主催:文部科学省特別経費「学習の可視化・多様化を指向したe-Learning 教育システムの開発と教育の高度化」

※共催:語学研究所

可視化プロジェクトに関わっている学生方は積極的にご参加ください。

2013年11月8日

"Multicultural Europe: Swedish-Speaking Culture in Finland"

"Multicultural Europe: Swedish-Speaking Culture in Finland"「ヨーロッパの多言語・多文化社会:フィンランドにおけるスウェーデン語文化」

時間:18:00-20:00

場所:東京外国語大学 アゴラ・グローバル 3階プロジェクトスペース

講演1 18:10-18:55

"Multicultural Mosaic of Europe"(多文化のモザイクとしてのヨーロッパ)

講師:チェル・ヘルベルツ[Kjell Herberts, Mr.]

オーボ・アカデミー大学(Abo Academy University;フィンランド トゥルク市)社会科学研究所教授。専門は社会学。

フィンランドの言語状況の紹介の後に、具体的にスウェーデン語話者の状況やその文化についてご講演いただく。フィンランドにおける外国語教育やCEFRの状況についてもご紹介いただく予定。

----------------------------------------------------------------------------------

講演2 19:00-19:50

"Development of Swedish Literature in Finland"(フィンランドにおけるスウェーデン語文学の成立)

講師:クリスティーナ・マルミオ(Kristina Malmio, Ms.)

ヘルシンキ大学(University of Helsinki;フィンランド ヘルシンキ市)スカンジナビア言語・文学部助教授。専門はフィンランド・スウェーデン語文学。

ムーミンで知られる作家のトーベ・ヤンソンも、実はスウェーデン語系フィンランド人である。このように、日本でよく知られた「フィンランド人」がスウェーデン語系である例は多々ある。そのような導入から、少数言語文学の成立や状況について講演していただく。

※講演・質疑応答は英語です。

※主催:世界言語社会教育センター

※共催:語学研究所、科研 基盤研究B「アジア諸語を主たる対象にした言語教育法と通言語的学習達成度評価法の総合的研究」

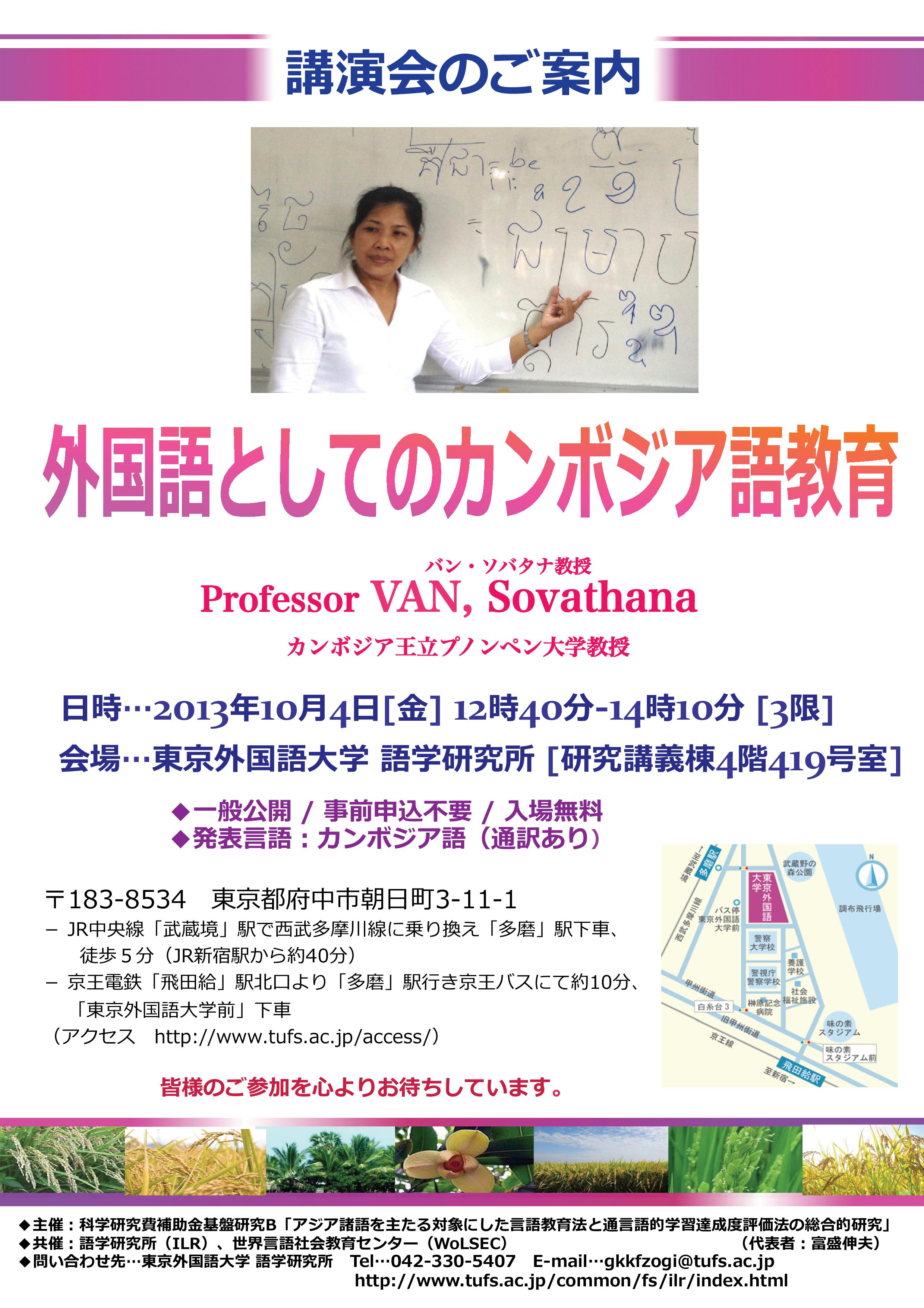

2013年10月4日

「外国語としてのカンボジア語教育」

「外国語としてのカンボジア語教育」VAN, Sovathana先生(カンボジア王立プノンペン大学社会人文学部国文学科教授)

時間:12:40~14:10(3限)

場所:語学研究所(研究講義棟4階419号室)

※講演言語:カンボジア語(日本語への通訳あり)

主催:科研 基盤研究B「アジア諸語を主たる対象にした言語教育法と通言語的学習達成度評価法の総合的研究」(研究代表者:富盛伸夫)

※共催:語学研究所、世界言語社会教育センター

2012(平成24)年

2012年2月8日

「私が愛するもうひとつの言語」

「私が愛するもうひとつの言語」時間:17:45~19:45

場所:語学研究所(研究講義棟4階419号室)

「スイス・アルプスの少数言語、ロマンシュ語―ロマンスとゲルマンの狭間で」

富盛伸夫(東京外国語大学大学院教授)

「ウクライナ語―知られざるウクライナ、ウクライナ語」

中澤英彦(東京外国語大学大学院教授)

2011(平成23)年

2011年12月21日

「オーストラリア国立大学日本センターに於ける "e-learning" について」池田俊一(オーストラリア国立大学アジア・太平洋カレッジ日本センターセンター長)

日時:2011年12月21日(水)16:00~18:00

場所:語学研究所

※共催:語学研究所

2011年9月20・21日

「大学における成績評価の国際化

「大学における成績評価の国際化―GPA制度導入の先行事例をめぐって―」

吉田一彦氏(宇都宮大学教授)

「GPA制度下の成績評価で工夫すべきこと

―宇都宮大学における国際教育・語学教育の事例から」

日時:2011年9月20日(火)17:00~18:30(講演終了後に質疑応答)

場所:本部管理棟2階 中会議室

-----

田原洋樹氏(立命館アジア太平洋大学専任講師)

「GPA制度―理想と現実のGAP―」

日時:2011年9月21日(水)17:00~18:30(講演終了後に質疑応答)

場所:本部管理棟2階 中会議室

-----

※主催:世界言語社会教育センター

※共催:語学研究所

2010(平成22)年

2010年9月22日

「日英2言語キャンパスに生きて~学生生活・教学運営・評価~」講演者:田原洋樹氏(立命館アジア太平洋大学専任講師)

日時:2010年9月22日(水)14:50~16:50

場所:本部管理棟2階 中会議室

※主催:世界言語社会教育センター

※共催:科研 基盤研究B「EUおよび日本の高等教育における外国語教育政策と言語能力評価システムの総合的研究」(研究代表者:富盛先生)、語学研究所

2010年2月9日

「ラトビア - バルトの真珠」ペーテリス・ヴァイヴァルス[Pēteris Vaivars](駐日ラトビア大使)

日時:2010年2月9日(火)

場所:115教室

※使用言語:ラトビア語(日本語通訳つき)

※講演後に質疑応答あり

※予約不要、参加費無料、どなたでも聴講いただけます。

ロシア・東欧課程、中澤英彦研究室、語学研究所共催

アクセス:東京都府中市朝日町3-11-1

http://www.tufs.ac.jp/info/map-and-contact.html

http://www.tufs.ac.jp/info/campusmap.html

講演内容:

バルト3国の中心に位置し、1991年にソ連から独立回復、2004年にEUおよびNATOに加盟したラトビアの文化、時事、社会事情を映像資料なども交えて、駐日ラトビア大使のペーテリス・ヴァイヴァルス氏が語ります。

講師略歴:

ペーテリス・ヴァイヴァルス[Pēteris Vaivars]

1963年生まれ。86年にリーガ技術大学卒業。民間職を経て、92年よりラトビア外務省に入省。駐フィンランド大使館一等書記官(95年から97年)、駐ウクライナ特命全権大使兼ルーマニア・モルドバ大使(97年)、外務省次官(00年)、駐セルビア・モンテネグロ大使(03年)を勤める。06年より初代駐日ラトビア大使館特命全権大使に着任。

2004(平成16)年

2004年3月10日

「文化研究と言語 ― 言語学を通してわかる世界」横山オリガ (UCLA教授、京都大学客員教授)

2004年11月26日

"Current British English Pronunciation : An observation by a long-term Japanese resident in the U.K."(現代イギリス英語の発音 ― 長期イギリス在住日本人の観察)

Dr. Tsutomu Akamatsu (Former Lecturer at the University of Leeds, U.K.

2004年4月22日

"FUEN -- for more minority rights in Europe"Dr. Koloman Brenner

(the Germanistic Institute of Eotvos-Lorand-University of Budapest)

"Linguistic and cultural diversity at the crossroads of Germanic, Slavonic and Romance languages in central Europe" (lecture and visual presentation of documentation)

Dr. Herta Maurer-Lausegger

(the Institute of Slavic Studies, University of Klagenfutt, Austira)

2002(平成14)年

2002年8月2日

「翻訳するコンピュータ・システムを作る」柴田勝征 (福岡大学理学部教授)

2002年7月16日

「機械翻訳システムの性能評価と今後の可能性」石崎 俊 (慶應義塾大学環境情報学部教授)

2002年7月4日

「機械翻訳の現在とその評価法をめぐって ―インターネット機械翻訳の現状と将来展望―」宮澤 信一郎 (秀明大学国際協力学部教授)

2002年6月13日

「機械翻訳の原理とその評価」山 晶一 (山形大学工学部教授)

2002年3月27日

「アスペクト論の源流をたずねて ―ロシア語アスペクト論の現状と展望―」アレクサンドル・ヴラディーミル・ボンダルコ

(ロシア共和国科学アカデミー言語研究所文法理論および類型論研究部門主任)

2002年1月28日

「EUの言語政策」コリン・H・ウイリアムズ (ウエールズ大学カーディフ校教授)

2001(平成13)年

2001年10月23日

「オーストリア・ケルンテン州のスロヴェニア系住民の言語と文化」マウラー・ラウセッガー・ヘルタ (クラーゲンフルト大学スラヴ語学研究所助教授)

2001年4月12日

≪Grounding Linguistics in Multilingualism≫ラジェンドラ・シン (モントリオール大学言語学翻訳学科教授)

2001年4月11日

≪Whole word Morphology≫ラジェンドラ・シン (モントリオール大学言語学翻訳学科教授)

1998(平成10)年

1998年11月2日

「敬語論 ―日本語からスラブ語へ―」ロムアルド・フシチャ (ワルシャワ大学教授)

1996(平成8)年

1996年11月15日

「モンゴル族の文化」格根其木格 (中国中央民族歌舞団)

1996年10月21日

「ラテン語及びヨーロッパ諸語のシンタックス」 ≪The Syntax of Latin and European Languages≫ベント・T・M・レフシュテット (カリフォルニア大学ロスアンゼルス校教授)

1995(平成7)年

1995年1月12日

「北部北西海岸の言語的前史」 ≪Linguistic Pre-History of the Northern Northwest Coast≫ジェフ・リア (アラスカ大学フェアバンクス校アラスカ先住民語研究所准教授)

1994(平成6)年

1994年7月14日

「言語普遍とは何か?」 ≪Explanations for Language Universals≫バーナード・コムリー (南カリフォルニア大学教授)

公開講演会

2004年11月26日

「Current British English Pronunciation -An observation by a long-term Japanese resident in the U.K.-」(現代イギリス英語の発音 -長期イギリス在住日本人の観察-)

Dr. Tsutomu AKAMATSU(Former Lecturer at Leeds University)

司会: 高橋 作太郎(言語・情報講座 英語)

共催: 21世紀COEプログラム「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」

講師経歴: 1956年東京外国語大学英米科卒業後、 1964年まで英語放送アナウンサーとしてNHK海外放送部門に勤務。 1958-60年ロンドン大学音声学科に留学。1964-66年のパリ大学留学を経て1966-93年英国リーズ大学言語学・音声学科Lecturer。 1983年リーズ大学よりDoctorate in Philosophy取得。

主著: The theory of neutralization and the archiphoneme in functional pholology.(J.Benjamins, 1988)

Essentials of functional phonology. (Peters, 1992)

Japanese phonetics: theory and practice. (LINCOM Europa, 1997)

Japanese phonology: a functional approach. (LINCOM Europa, 2000)

1996年5月23日

「半乾燥地域における土地利用と紛争」池谷 和信(国立民族学博物館)

1994年1月31日

「機械翻訳(MT)の最前線(3) -機械翻訳のための文法?-」栗林 ゆき絵(株式会社ノヴァ研究開発部)

1993年12月20日

「機械翻訳(MT)の最前線(2) -言語処理のための辞書設計について-」小林 美佳(日本電気技術情報システム開発株式会社)

1993年10月25日

「機械翻訳(MT)の最前線(1) -人間の翻訳と機械の翻訳-」中里 恵司(スリーエーシステムズ技術翻訳部主任)

連続講演会

1988年5月~1989年2月

「世界の辞書」(全25回)

1992年10月~1993年1月

「世界の言語」(全17回)

1992年11月

「世界のアレキサンダー像」(全5回/うちシンポジウム1回)

1993年10月~1994年1月

「世界の言語」(全13回)

1993年10月~12月

「世界文学と日本」(全7回/うちシンポジウム1回)