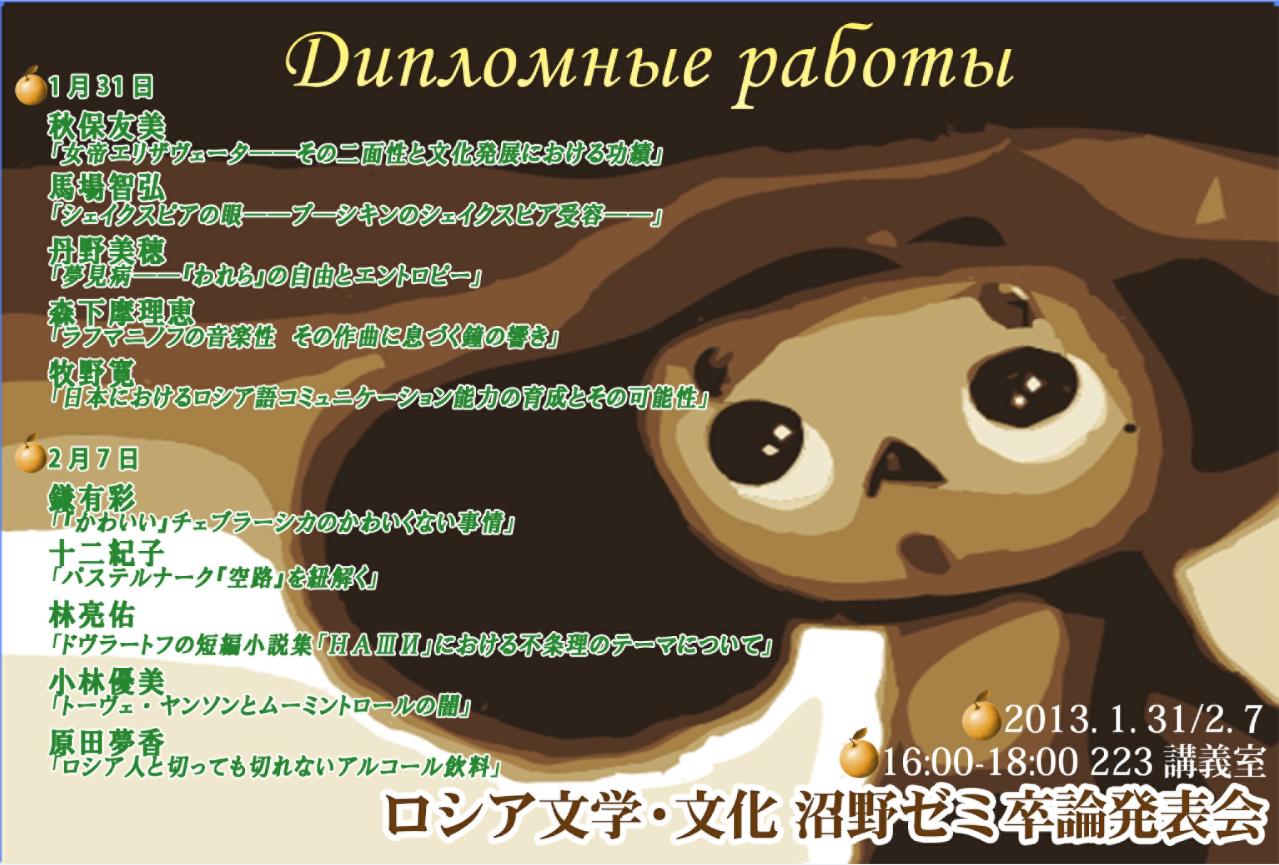

「日本ロシア学生交流会」は毎年、日本人学生とリャザン、ノヴォシビルスクの学生が相互に招待しあいホームステイを通じて日露の「民間交流」を実践している。その活動を記した第25期報告書が届いた。

この交流会に声援を送っているひとりとして、報告書の「序」にささやかな文章を書かせていただいたので、下にその一部を掲載する。

* * * * * *

リャザン県と言えば、詩人セルゲイ・エセーニン(1895~1925)の生まれたコンスタンチノヴォ村のあるところです。絶望から無頼漢のような後半生を送ったエセーニン。農村を叙情的に謳いあげた「農民詩人」として有名です。

故郷への彼の思いには、最後までなみなみならぬものがありました。

Никакая родина другая

Не вольет мне в грудь мою теплынь.

(...)

Дайте мне на родине любимой,

Все любя, спокойно умереть!

他のいかなる故郷も

私の胸を暖めてはくれない。

(...)

愛する故郷で

すべてを慈しみながら死なせてくれ! (1925)

いっぽう日本には、農耕を愛し故郷の「岩手(いはて)」を理想郷と見立てて「イーハトーヴ」と呼んだ詩人、宮沢賢治(1896~1933)がいます。

ふたりは1歳しか年が違いません。

七時雨(ななしぐれ)の青い起伏は

また心象のなかにも起伏し

ひとむらのやなぎ木立は

ボルガのきしのそのやなぎ (1923)

先日、賢治の『春と修羅』を読んでいて上の詩句を見つけ驚きました。彼の心象風景に故郷の七時雨山がそびえ、そこにはるか遠い異郷、ボルガ川の岸辺に立つヤナギが現れていたからです。おもわず「魂の共鳴」という言葉を思い浮かべました。

日本ロシア学生交流会が、エセーニンの情熱と賢治の想像力をもって今後とも活動を続け、さまざまな形の「魂の共鳴」を発見しながら、ますます発展していくことを心から願ってやみません。

エセーニン像と「日露」のメンバーたち