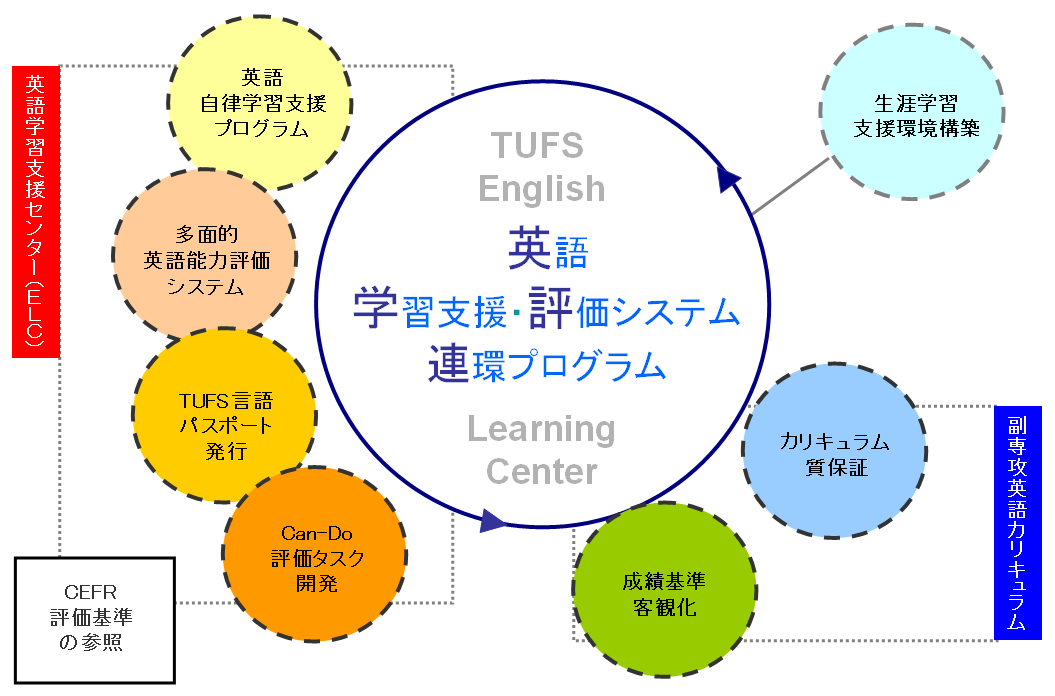

本取組「英語学習支援・評価システム連環プログラム」は、本学にあって英語を副専攻語として履修する学生を主たる対象に、授業時間外で利用できる英語自律学習のための支援プログラムを提供することで、本来高い基礎力を持つ本学学生の英語運用能力をさらに発展させ、高度な複言語運用能力を養成する。また、これと同時並行して、多面的な能力評価システムを独自に開発・確立し、個々の学習者の到達段階を綿密に評価するとともに、その評価に基づきつつ、個々の英語力に対応する学習プログラムを開発する。これによって「自律学習」と「評価システム」を一体化した連環型による学習の最適化を図る。

(1) 「英語学習支援センター」による支援環境の構築と学習機会の提供

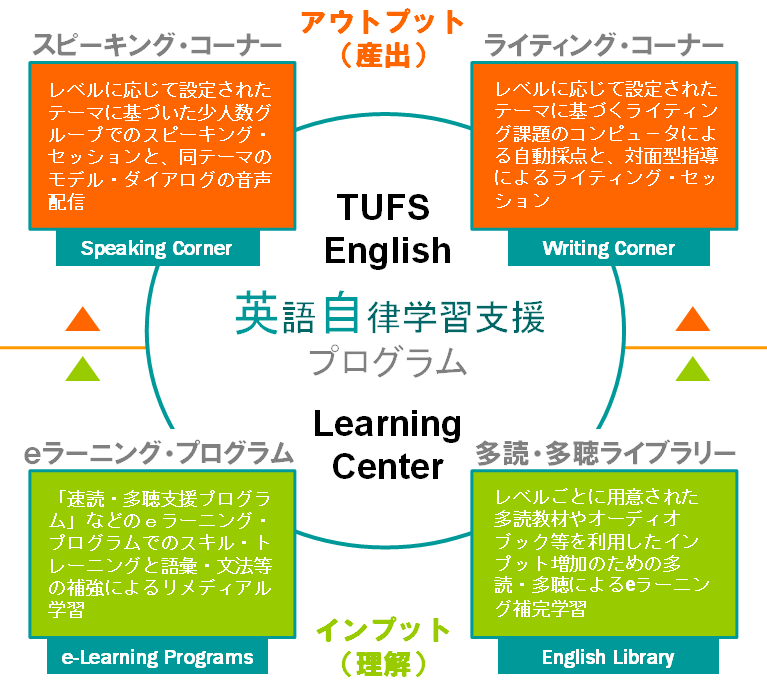

本学は、平成20年度に「英語学習支援センター」(English Learning Center、以下、ELC)を設置し、全学生を対象として英語学習の総合的支援体制を組んだ。ELCは、4つのプログラム(①eラーニング・プログラム、②イングリッシュ・ライブラリー、③スピーキング・コーナー、④ライティング・コーナー)を柱として運営しており、①「eラーニング・プログラム」では、コンピュータによる既存の英語学習プログラムを利用し、主にリスニング能力とリーディング能力の強化を図っている。②「イングリッシュ・ライブラリー」では、Graded Readersなどの多読用書籍を随時利用できる環境を充実させ、学習者自身の努力による英語のさらなるインプットを促進している。③「スピーキング・コーナー」では、1~5名の少人数体制によるスピーキング・セッションを実現し、④「ライティング・コーナー」では、コンピュータを利用したEメール・ライティング・トレーニングやアカデミック・ライティング・トレーニングに加えて、専門アドバイザーによる対面型のライティング・セッションを設け、各自の必要性に応じたアウトプットの機会を提供している。

本取組では、本学独自の「TUFS e-Learning System」を利用して、上記①の根幹をなす「速読・多聴支援プログラム」を開発し、既存のコンピュータ英語学習プログラムと縦横に組み合わせながら、個々の学習者のレベルに応じたリーディング、リスニング、語彙、文法の学習を、ウェブ・ベースで可能とする。それと並行しつつ、②~④の全体的な機能の充実を図る。

(2)「英語学習支援・評価システム」による到達段階の評価と学習との連環

本学では、一、二年次の副専攻英語科目の履修において、ELCが提供する一定量の学習課題の達成を義務づけている。これにより、学習時間の飛躍的な拡充を図り、全学習者の英語運用能力の質保証をより確実なものとする。また、入学時及び一、二年次の各修了時に、全学生に対し、TOEIC-IPテストの受験を義務づけ、Can-Do調査を併せて実施することで、各学習者の英語力を詳細に把握し、それらの情報を担当教員へフィードバックする。これにより、授業内、授業外の双方における学習とその評価を連環させる「英語学習支援・評価システム連環プログラム」を開発する。また、定点的な評価タスクを各授業に導入し、それによって評価基準を客観化し、GPAの基盤作りに役立てる。スピーキング評価では、ACTFL開発の口頭インタビュー・テスト(OPI)に基づいたSST(Standard Speaking Test)を参照した評価基準を、ライティング評価では、ケンブリッジ大学ESOLとの提携によるEnglish Profile Programmeの評価基準を導入する。これによって、学習ポートフォリオ評価を組み込んだ多面的な能力評価を実現し、欧州共通言語参照枠(CEFR)に準拠した、独自の「言語パスポート」の発行によって、学習者の総合的到達度を認定する。

以上の取組を全学的な支援体制のもとに遂行し、本学における学士力の重要な指標のひとつである英語力、すなわち「専門レベルの高度な英語力」の質保証を実現する。